Toujours cet entêtement chez France Catholique et chez La Manif Pour Tous à se persuader que le lobby LGBT serait « un groupuscule ultra-minoritaire » (parce qu’ils refusent de comprendre que le lobby LGBT est le lobby hétérosexuel et est porté par la croyance en l’hétérosexualité en tant que différence des sexes, croyance largement partagée par les adhérents de La Manif Pour Tous ; ils refusent aussi de reconnaître le Gender en tant qu’hétérosexualité). Toujours ce refus chez Ludovine de la Rochère de nommer le mal (elle préfère se draper dans la dénonciation d’une « pensée unique », d’une « idéologie extrémiste » pour diaboliser le camp d’en face et s’auto-victimiser). Navrant et dramatique.

Archives par mot-clé : LGBT

La parole reposant sur le Réel

Je m’en fous d’être le seul actuellement à dire ce que je dis sur l’homosexualité. Puisque ça me dépasse et que c’est souvent vrai, ça ne passera pas et ça abat déjà la montagne de sarcasmes et de verbiage des « intellectuels » homosexuels qui exercent une forte censure sur la réflexion sur l’homosexualité. Ma parole a largement plus de puissance que la leur. Qu’ils cherchent à me tuer ou à me faire taire, ils ne pourront rien contre elle.

Code n°43 – Déni (sous-codes : « Circulez, y’a rien à voir ! » / Silence / Paradoxes / Censure)

Déni

NOTICE EXPLICATIVE

Sois un amoureux (gay ou pas) et tais-toi ! Voici le code exposant la mauvaise foi – manifeste et quasi généralisée – des personnes homosexuelles à propos de leur désir homosexuel. Il illustre de manière claire la censure imposée par les militants homosexuels et leurs suiveurs gays friendly jouant le jeu de l’homophobie sociale, broyant les cerveaux et les libertés, encourageant même parfois les suicides qu’ils prétendent pourtant neutraliser. Car je ne sais pas si on vous a mis au courant, mais l’individu homosexuel pratiquant se comporte comme un censeur, un délateur, un menteur, un dissimulateur, un hypocrite, et un trouillard invétéré.

Il suffit de montrer aux membres de la communauté homosexuelle que leur désir homosexuel survient dans des contextes souffrants – et donc potentiellement violents quand cette souffrance est niée –, car tel est objectivement le cas, pour qu’ils montent au créneau, en hurlant agressivement qu’ils « ne souffrent jamais », que le malheur n’est pas qu’homosexuel ! La souffrance, c’est le grand interdit des discours sur l’homosexualité. En général, les personnes homosexuelles ne voudraient entendre que des paroles positives sur leur désir et leurs amours, être dorlotées dans leurs petites certitudes mièvres. Pour imposer leur censure concernant le viol ou le fantasme de viol, elles emploient toujours les mêmes stratégies de diversion : le déni pur et dur (j’entends par ce mot le refus de reconnaître une réalité), l’indignation, la menace, l’humour potache auto-parodique, le silence… Mais ces techniques du déni, au lieu d’atteindre leur but et de faire oublier le problème qu’elles sont censées occulter, en sont les meilleurs indicateurs. À force de trop cacher, on montre, et même on invite à regarder !

Je n’ai pas peur de dire haut et fort que la communauté homosexuelle telle qu’elle existe actuellement, et telle qu’elle a toujours existé (on ne refait pas le désir homosexuel…), est un système totalitaire, une dictature peu puissante mais non moins intolérante et intolérable. Même si les personnes homosexuelles s’annoncent comme une minorité progressiste, moderne, ouverte, aimante, diverse, transparente, et libérante, elles construisent, en défendant l’identité homosexuelle éternelle et l’« amour » homosexuel aveuglément, une terrible censure sur les drames vécus par notre Humanité, et a fortiori par elles-mêmes.

Et tant que cela ne changera pas, je dénoncerai – toute ma vie s’il le faut – cette propagande mortifère du silence, qu’on appelle à tort « amour », « respect », ou « révolution ». On pourra bien me mettre le scotch marqué « homophobe » sur la bouche, je continuerai de dire que les véritables personnes homophobes sont ces militants pseudo pro-gays, de lutter contre les injustices et les souffrances cachées, de défendre ma liberté et celle de mes amis homosexuels, d’appeler au refus du lavage de cerveau idéologique et du terrorisme « intellectuel » homosexuellement correct, de plaider la reconnaissance des faits et de la nature violente du désir homosexuel pour que la supériorité du Désir avec un « D » majuscule soit enfin découverte.

N.B. : Je vois également aux codes « Viol », « Violeur homosexuel », « Oubli et amnésie », « Homosexuel homophobe », « Appel déguisé », « Milieu homosexuel infernal », « Amoureux », « Clown blanc et Masques », « Humour-poignard », « Innocence », « Médecin tué », « Douceur-poignard », « Emma Bovary « J’ai un amant ! » », « Témoin silencieux d’un crime », « « Première fois » », « Faux intellectuels », « Maquillage », et à la partie « Divin Artiste » du code « Pygmalion » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

Le déni du fantasme de viol

(et parfois du viol réel)

« À les écouter, il n’est pas abusif de parler de TABOU. Il ne s’agit pas seulement de honte. […] Comment expliquer que des hommes – qui pour certains ont lutté des années ensemble, revendiquant le droit de disposer de leur corps, de leurs désirs, des hommes qui, contrairement à d’autres mâles, ont pris l’habitude de se rencontrer pour parler d’eux, de leur vie la plus intime…– n’aient jamais parlé de ces scènes de viol entre eux ? Énoncent même qu’ils n’en ont jamais discuté avec leurs compagnons après plusieurs années de vie commune… Quel est le sens de ce tabou ? » (Daniel Welzer-Lang, Le Viol au masculin, 1988)

Je n’avais pas trop d’a priori quand j’ai fait mes premières rencontres avec des personnes qui se définissaient clairement en tant qu’« homosexuelles ». J’étais convaincu que la souffrance n’avait rien de spécifiquement homosexuel. À ceux qui écrivaient qu’ils n’avaient « jamais vu d’homosexuel bien portant et heureux » (Wilhelm Stekel, Onanisme et Homosexualité, 1951), j’avais envie de répondre que je n’avais jamais vu de personnes hétéros bien portantes et pleinement heureuses non plus. L’homosexualisation du malheur comme le refus systématique d’homosexualisation de la souffrance, obéissant toutes deux à la comparaison/appropriation stérile des souffrances, étaient pour moi une seule et même expression du déni de la mort et de l’amour.

Mais j’ai découvert que beaucoup d’individus homosexuels, à force de croire que la souffrance était leur propriété privée ou au contraire une réalité qui ne les touchait jamais, désiraient et parfois se créaient leur propre blessure, bien souvent dans une lutte fiévreuse contre la victimisation et un sourire forcé.

La souffrance rejoint la vie de chacun, que nous soyons homosexuels, hétérosexuels, et plus largement humains. Aucun Homme n’est en mesure de faire de ses souffrances le ferment de son identité profonde, pas plus qu’il n’est habilité à dire qu’elles n’influent absolument pas sur sa personne et ses actions. Nous vivons tous avec des blessures, plus ou moins profondes selon les épreuves de notre existence et notre capacité à y faire face. Toute personne qui nie cette réalité-là pour lui-même ou pour les autres, s’expose à maquiller ses douleurs humaines et à les rendre beaucoup plus grandes, invisibles et mythiques, que s’il les avait soignées à temps.

Dans son essai Big Mother (2002), Michel Schneider décrit bien les ravages que peuvent opérer les réalités fantasmées dans nos existences lorsqu’elles ont l’aval de nos désirs de mort et de vie, et qu’elles obéissent plus à l’orgueil de nos bonnes intentions qu’à la reconnaissance humble de nos limites humaines : « En psychanalyse, est traumatique une effraction du réel dans l’imaginaire qui plonge le sujet dans l’incapacité de la symboliser. Ainsi, le viol ou l’acte pédophile sont des traumatismes, parce qu’ils font écho dans la réalité aux fantasmes inconscients de la victime, et parce qu’ils enfreignent la loi symbolique qui donne sens à la différence des sexes. » (p. 309) Beaucoup de personnes homosexuelles souffrent au fond de ne pas se sentir souffrantes dans une situation pénible, et faute d’avoir pu mettre des mots simples sur celle-ci.

A – LE REFUS DE LA RÉFLEXION SUR L’HOMOSEXUALITÉ :

A – a) Je ne souffre pas !

Pour la majorité des personnes homosexuelles, il est hors de question d’avouer qu’elles sont, au même titre que tous les Hommes, touchées par la douleur. Elles seraient à l’image de leurs super-héros : inébranlables, « inoxydables » (cf. le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitmann). Certaines personnes hétérosexuelles se choquent avec elles de simplement entendre qu’une personne homosexuelle puisse souffrir. À force de lui assigner un destin malheureux, tout un pan de la société voudrait transformer la communauté homosexuelle en race préservée du malheur.

Une des techniques les plus fréquemment employées socialement pour nier le fantasme de viol ou le viol réel est la sexualisation générique de celui-ci. Bien que les statistiques nous apprennent qu’au moins un garçon sur six – 16% de la population masculine générale, quand même – est victime de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans (Denis René, « Les Abus sexuels et les hommes d’orientation homosexuelle », sur le site www.criphase.org/hommeetabus.pdf, consulté en août 2007), le viol commis à l’encontre des hommes reste un sujet totalement occulté par nos sociétés du Superman et par nos media (le terme « viol » sera au mieux remplacé par celui d’« attentat à la pudeur » dans le cas des abus au masculin…). Cet aveuglement fait aujourd’hui la grisaille des personnes gay qui se savent d’une certaine manière violées – par leurs propres fantasmes de viol au moins, et parfois dans les faits – mais qui s’interdisent de le penser parce qu’elles feraient soi-disant partie du « sexe fort ». Nous pouvons nous demander dans quelle mesure l’assignation sociale du viol à la femme exclusivement (étant entendu la femme cinématographique en priorité) ne joue pas justement le jeu du viol opéré sur les hommes, et a fortiori sur les femmes réelles.

Ceci étant, la communauté homosexuelle rentre complètement dans la mouvance du déni social du viol puisqu’elle fait très souvent barrage à toute réflexion sur le désir homosexuel. « C’est vrai que je me suis posé la question, de temps en temps, de me dire : ‘Si je n’avais pas été violée, est-ce que je serais homosexuelle ?’ Maintenant, je m’en fous. » (Catherine citée dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 59) Comme on a maintes fois l’occasion de s’en rendre compte, la blessure homosexuelle, due surtout à un fantasme de viol, et parfois – plus rarement – à un viol réel, manque de simplicité pour se dire. Elle s’exprime indirectement à travers la schizophrénie – celle-ci est signe d’une extériorisation excessive de soi – et des codes symboliques qui dénoncent le viol tout en niant son existence. Le paradoxe réside dans le fait que beaucoup de personnes homosexuelles voient dans la mise en scène de la censure et de leur auto-censure un moyen de dire/occulter leur souffrance ou leur fantasme de souffrance, sans comprendre qu’ainsi, elles la cautionnent : soit elles l’exagéreront, soit elles la nieront en bloc, un peu à raison parce que le fantasme de viol n’est pas le viol réel, et un peu à tort (les fantasmes de viol peuvent parfois s’actualiser en actes réels et violents : cela dépend de notre liberté humaine). Comme l’Eva Perón (1969) de Copi, qui raconte comment elle s’est fait violer par l’épicier borgne de son quartier tout en revenant sur ses déclarations, il leur arrive de déclarer qu’elles n’ont jamais été abusées en se posant en victimes pour prendre la défense de leur (supposé) agresseur, ou même pour se substituer à lui : « Je ne sais pas pourquoi je te disais qu’il me touchait. Il me racontait sa vie. Et peu à peu je suis devenue comme lui, tu comprends, je n’y peux rien. »

Contre toute attente, beaucoup de personnes homosexuelles se mettent alors à cautionner le viol et l’inceste dont elles ont parfois fait l’objet, ou bien le désir de viol qu’elles ont ressenti, en affirmant qu’ils sont des affabulations. « Il est clair que la grande interdiction de l’inceste est une invention des intellectuels. » (Michel Foucault, « Choix sexuel, Acte sexuel », entretien avec J. O’Higgins en 1982, dans Dits et Écrits II (2001), p. 1154) Pour épargner à leur violeur l’inculpation, il arrive qu’elles essaient de se convaincre que lors du coït incestueux ou violent elles réagissaient trop, que finalement rien de terrible ne s’est réellement passé. Au moment de la violence sexuelle physique, elles ont pu éprouver un certain plaisir génital qu’elles ont interprété par la suite comme de l’amour, et ensuite comme de « l’amour pour les hommes ». Dans le film « Back Room » (1999) de Guillem Morales, par exemple, le jeune Ivan, puceau, se fait prendre par deux hommes dans les backroom d’une discothèque. Nous entendons en voix-off son monologue intérieur montrant qu’il essaie de se convaincre lui-même que ce qu’il est en train de vivre est banal et merveilleux : « Il faut que ça me plaise. Je l’ai voulu. » Une fois dépucelé, il minimise le traumatisme de l’expérience par la comparaison avec le catastrophique : « Je pensais que ce serait pire. » Cette réalité du viol ou du désir de viol est d’autant plus occultée que la victime se dit qu’elle « ne demandait que cela », en intériorisant ce que son agresseur a voulu faire du viol : un acte d’amour nécessaire et obligatoirement réciproque.

L’autocensure démarre par une mise aux oubliettes de la souffrance. Du passé souffrant, beaucoup de sujets homosexuels font table rase. Ils assurent qu’ils vont très bien et refusent qu’on pleure sur leur sort. « Nous ne voulons pas qu’on nous soigne, ni qu’on nous analyse, ni qu’on nous explique, ni qu’on nous tolère, ni qu’on nous comprenne. » (Néstor Perlongher, « El Sexo De Las Locas » (1983), p. 34) L’homosexualité ne constituerait pas une difficulté en soi. « On ne souffre pas ! » s’insurgent les militants homosexuels du FHAR sur RTL, le 10 mars 1971, à l’émission radiophonique de Ménie Grégoire qui tenta de mettre des mots sur « le douloureux problème de l’homosexualité ». Ce serait uniquement le fait que « les autres » en fassent un problème qui poserait finalement problème. Certaines personnes homosexuelles se plaisent à penser que l’idée du « bonheur homosexuel » insupporte leurs ennemis, et que leur haine est tout simplement surnaturelle et irrationnelle.

Elles sont capables de mobiliser une énergie assez phénoménale pour soutenir leur déni de souffrance. En moralisant leur propre blessure, il est fréquent qu’elles pathologisent ou contextualisent à l’excès le discours de leur interlocuteur, car pour elles, décrire objectivement un mal revient à le faire et à souhaiter qu’il se (re)produise. Nous avons du mal, quand nous souffrons, à laisser à l’autre la primeur de la découverte de notre blessure, parce qu’en nous prenant pour notre balafre – alors qu’elle nous est essentiellement extérieure, quand bien même elle nous colle dans certains cas durablement à la peau –, nous nous la cachons à nous-mêmes. La question « Souffres-tu ? » arrive alors bizarrement à nos oreilles comme l’interrogation lapidaire qu’elle n’a pas à être : « Tu as souffert ? Pourquoi ? Justifie ta souffrance anormale, Toi, le Malade ! »

C’est d’abord sur elles-mêmes que beaucoup de personnes homosexuelles opèrent une censure. Elles se persuadent que leur malaise par rapport à l’homosexualité est infondé, qu’elles se « prennent la tête » pour rien, qu’elles se posent trop de questions au sujet de leur sexualité, et donc qu’il leur faut chasser tout sentiment de culpabilité grâce à unepositive attitude faussement dynamique : « Si nous ressentons des sentiments négatifs à propos de notre sexualité, nous devons accroître notre confiance en nous. Cultivons-nous sur notre sexualité en lisant beaucoup. […] Des livres rassurants. » (Terry Sanderson, Gay Kâma Sûtra (2003), pp. 30-31) Dans certains films, les réalisateurs dressent le portrait de l’homosexualité coupable afin que l’ensemble des communautaires la conspuent et enregistrent docilement toutes les phrases injustifiées de l’auto-flagellation homosexuelle à ne surtout jamais répéter. La liste de propos répertoriés dans la catégorie « homosexualité non-assumée » (genre « Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? » ; « Je suis anormal… », « Se faire pénétrer, c’est mal : cela revient à devenir femme et à nier ma masculinité », etc.), d’une part est censée rassurer l’ensemble des personnes homosexuelles (« Tu vois, tu n’es pas le seul, nous sommes tous passés par cette phase d’auto-détestation. »), et d’autre part lui faire la leçon (« Parce que nous sommes passés par-là, tu dois nous écouter. Tu n’as pas à culpabiliser, est-ce clair ?! »). Beaucoup de personnes homosexuelles cherchent à chasser la voix de leur conscience que la communauté homosexuelle et la société baptisent hâtivement « haine de soi injustifiée » ou « culpabilité malsaine ». L’expression d’une résistance ou d’un doute par rapport à l’homosexualité est presque toujours identifiée comme un sentiment de culpabilité insensé, une difficulté à « s’assumer », une homophobie intériorisée, une perversion « satanique » (Simon dans la revue Têtu, n°68, juin 2002) venue exclusivement et originellement de l’extérieur, une puante marque d’orgueil trouvée dans un self control ascétique, une soumission de « honteuse » à un modèle politique oppressif ; alors que parfois il s’agit tout simplement d’une gêne saine et salutaire, d’un réveil de conscience, d’un juste amour de soi, ou d’une peur stimulée par une résistance vitale contre les tentatives d’abus et d’entrave à la liberté individuelle.

Je dirais même quand dans bien des cas, surtout quand il s’agit d’homosexualité, c’est le bannissement systématique de cette bonne gêne qui est vraiment perturbant, et non la gêne en elle-même. Beaucoup de personnes homosexuelles se matraquent à elles-mêmes « C’est pas de ta faute ! C’est pas de ta faute ! » (Sean Maguire dans le film « Will Hunting » (1997) de Gus Van Sant), parce que précisément elles s’infligent souvent la culpabilité de ne plus se reconnaître coupables pour des actes qui parfois la mériteraient. L’encouragement à renier ses erreurs n’a jamais été une preuve d’amour de soi. La phobie de la culpabilité demeure le plus sûr moyen d’expérimenter de vieux réveils de conscience inexpliqués et coûteux. Ce n’est pas pour rien si, par exemple, la scène d’aveux déchirés de Marthe dans le film « The Children’s Hour » (« La Rumeur », 1961) de William Wyler émeut autant certaines personnes homosexuelles encore aujourd’hui : « La répugnance et le dégoût d’elle-même qu’elle éprouve me bouleverse quand je revois le film. Et je pleure en me demandant pourquoi. Pourquoi est-ce que cela me bouleverse ?!? Ce n’est qu’un vieux film idiot… Les gens ne réagissent pas comme ça aujourd’hui… Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Les gens éprouvent toujours un sentiment de culpabilité que je partage, même si on prétend assumer sa condition en s’écriant : ‘Je suis heureuse, bien dans ma peau, bisexuelle, homo’, on a beau dire ‘Je suis homo et fière de l’être’, on se pose toujours la question de savoir ‘Comment est-ce que je suis devenu comme je suis ?’. » (Susie Bright citée dans le documentaire « The Celluloïd Closet » (1981) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman) L’embarras des sujets homosexuels face à leur désir ou à leur couple dit une part de la culpabilité justifiée qu’engendrent certains actes homosexuels. Loin d’être inquiétante, cette juste culpabilité est salutaire : elle dit que la conscience personnelle s’anime et se révolte à bon droit. Les personnes homosexuelles devraient s’accrocher à leurs gênes intérieures : elles sont de l’or en barre, des signes que leur conscience est encore en vie et qu’elle les appelle à se réveiller !

A – b) L’effacement du passé :

Le déni homosexuel concernant la souffrance est particulièrement observable à travers le traitement de la mémoire opéré par la communauté homosexuelle. Beaucoup de ses membres refusent catégoriquement de poser un regard sur leur passé. Ils réécrivent souvent leur histoire personnelle sous forme de légende noire, comme si leur jeunesse « hétérosexuelle » n’avait été que mensonge. Le passé qu’ils ressuscitent est prioritairement mythique, sentimental, impersonnel et folklorique. J’en tiens pour preuve la passion qu’énormément d’artistes homos développent pour les grandes fresques historiques kitsch (la Rome et la Grèce antiques, la Guerre de Sécession nord-américaine, la Révolution française, le règne de Sissi Impératrice, etc.). La reconstitution des temps dits « anciens » sert en général à la contemplation narcissique et à la fuite de la Réalité. La majorité des personnes homosexuelles partent, comme Marcel Proust, « à la recherche du temps perdu », pour ne pas affronter ce qu’elles ont à vivre dans le présent. Le travail de réactivation de la mémoire tel qu’elles le conçoivent n’est pas un acte volontaire et libre : le passage de la dégustation de la madeleine de Proust le montre parfaitement (Marcel Proust, Du côté de chez Swann (1913), p. 51). Il est principalement impulsé par le culte de l’instant, la tristesse nostalgico-anachronique, et le désir d’isolement. Il a donc peu à voir avec la vraie mémoire, celle qui fait aimer l’Humanité, qui est partiellement intelligible et contrôlée par le Désir. Pour beaucoup d’entre elles, « l’histoire officielle est une hallucination » (Néstor Perlongher, cité par Miguel Ángel Zapata, « Néstor Perlongher : La Parodia Diluyente ») et la tradition se confond avec le « détritus » (Néstor Perlongher, cité dans l’article de William Rowe, « Notas Sobre La Poesía Latinoamericana Actual »).

L’expression « biographie homosexuelle » tiendrait-elle donc de l’antinomie ? Il faut croire que oui quand nous voyons combien de personnes homosexuelles tirent une croix sur leur passé et font barrage à tout travail de recherche sur leur existence. « Les albums de famille sont faits pour qu’on les ferme et les oublie au fond d’une armoire. » (p. 22) écrit Cathy Bernheim dans son autobiographie L’Amour presque parfait (2003). Nous trouvons des exemples parlants de cette autocensure parmi les célébrités homosexuelles, qui n’accueillent les biographes à bras ouverts qu’après avoir pris soin de brûler leurs journaux intimes et s’être assurées du silence inconditionnel de leurs proches. Adeptes du pseudonyme et de la dissimulation, un certain nombre d’artistes homosexuels défendent « l’œuvre sans auteur » – souvent sous l’excuse du refus des honneurs ou du vedettariat –, et l’interdiction – déclinée bien souvent en obligation – de l’emploi du « je ». Il s’agit pour eux de « désindividualiser » (Michel Foucault, « Préface » de l’essai L’Anti-Œdipe (1973) de Gilles Deleuze et Félix Guattari) au maximum les discours pour s’appuyer essentiellement sur le texte lui-même, en laissant de côté son contexte d’énonciation et l’orientation sexuelle de son auteur. « Nul sujet de s’exprime jamais dans nulle narration. » (Anne Garréta, Pas un jour (2002), p. 9) Ils revendiquent que leur identité est une non-identité, car ils confondent à tort l’identité avec l’image d’identité développée par un certain type de sociétés totalitaires (la froideur de la carte d’identité, des empreintes digitales, de la case à cocher dans un formulaire administratif, de la signature sur le registre d’état civil, etc.).

Paradoxalement, ils empêchent l’établissement du lien autobiographique homosexuel au nom précisément de leur supposée identité homosexuelle, c’est-à-dire d’un tyrannique étiquetage contemporain des sexualités qu’ils critiquent férocement par ailleurs. Dans un sens, ils n’ont pas tort. Il est évidemment absurde et dangereux d’arracher aux œuvres ce qu’elles ne disent pas, de violer une intimité et une vie privée, d’individualiser des discours à outrance, d’oublier que l’auteur qui se dit et qu’on dit « homo » n’est pas d’abord « un homosexuel » mais un Homme comme les autres, de tisser dogmatiquement des liens de causalité entre cryptographie et sexualité. L’histoire et la sexualité de l’auteur ne devraient pas interférer excessivement dans l’interprétation du sens plénier de l’œuvre en elle-même, ni être l’unique grille de lecture. Il est vrai qu’un écrit, à lui tout seul, se suffit presque à lui-même et délivre déjà du sens sans que nous ayons besoin de connaître par cœur tous les accidents de poussette de son papa.

Mais à rendre cette règle trop générale et à force d’interdire l’homotextualité, beaucoup d’auteurs homosexuels finissent à leur insu par « homosexualiser » vraiment leur création… car cet acharnement à ne pas être et à produire une écriture non-identitaire est finalement bien une signature homosexuelle ! En effet, le désir homosexuel désincarne plus qu’il n’humanise un discours. En faisant comme si l’auteur homosexuel et ses désirs n’existaient pas, ils divinisent une œuvre artistique qui reste avant tout un artefact humain, et négligent ainsi la richesse de la fantasmagorie commune développée par toutes les créations homosexuelles. Par exemple, comment considérer dans À la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust le couple Swann/Odette comme une simple relation entre une femme et un homme, et faire abstraction du désir homosexuel de la conscience qui l’a accouché ? Ou bien, si nous voulons ignorer que, chez Jean Cocteau, le mot « jeu » remplace presque toujours celui de « sexe » ou de « viol », comment comprendre les allusions discrètes à la masturbation et à l’inceste lorsque Paul déclare dans le roman Les Enfants terribles (1929) qu’« il s’est trop habitué à jouer seul » au moment où sa sœur lui propose de « jouer au jeu » avec elle ? Et comment reconnaître la voix de James Dean dans le film « Rebel Without Cause » (« La Fureur de vivre », 1955) de Nicholas Ray, plaquée sur une chanson oubliée des années 1980 telle que « Les Yeux de Laura » du groupe Goût de Luxe, en ignorant le lien d’homosexualité qui unit ces deux productions ? Sans l’étude des coïncidences et des codes homo-érotiques, nous passons à côté du sens des créations (je n’ai pas dit « sens plénier », car les réalités fantasmées ne sont pas notre Réalité profonde), et nous vidons une œuvre de son désir homosexuel, autrement dit de son humanité.

A – c) Tentative de destruction des images homo-érotiques :

Actuellement, la communauté homosexuelle – médiatique ou pas – fomente de discrets autodafés, en détruisant les œuvres homo-érotiques qu’elle avait jadis créées, pour ne nous montrer que des versions édulcorées et peu réalistes des couples homosexuels – que quelques années après elle reniera très certainement en ordonnant leur disparition –, au nom paradoxalement de la sauvegarde et de la construction du Patrimoine Culturel Homosexuel. Beaucoup de personnes homosexuelles s’en prennent aux images médiatiques de l’homosexualité car celles-ci les renvoient à leur désir homosexuel, et parfois aux réalités fantasmées désagréables qu’il a engendrées. Certains films et des pans entiers de la réflexion sur l’homosexualité menée à des époques dites « obscurantistes » sont en ce moment même mis à l’index parce qu’ils feraient partie de la production artistique de la honte homosexuelle (cela est tout à fait paradoxal, surtout à l’heure où des chercheurs inaugurent des centres d’archives homosexuel et des « Observatoires » partout en France, comme cela s’est déjà fait aux États-Unis). Mais leur guerre iconoclaste se destine également aux images de l’homosexualité d’aujourd’hui. Les célébrités homosexuelles, lorsqu’elles osent se rendre visibles, sont presque toutes systématiquement accusées de prosélytisme ou d’exhibitionnisme par les membres de leur propre communauté. Beaucoup de personnes homosexuelles dénoncent souvent les infrastructures et les moyens médiatiques mis en place pour exploiter leurs amours. Leur révolte contre tout ce qui entoure le désir homosexuel et à l’encontre du « ghetto marchand » en particulier peut s’entendre, mais ne résout absolument pas la question du désir homosexuel en lui-même. Elle les empêche même d’y répondre et montre qu’elles n’ont pas encore renoncé à certaines utopies d’amour, qu’elles restent trop dépendantes de leurs images, malgré le fait qu’elles soient persuadées du contraire puisqu’en intentions, elles croient les fuir. Si vous voulez en mettre certaines vraiment en colère, vous n’avez qu’à vous appuyer sur tout ce qui fait la culture homosexuelle dite « classique » en vue de décrire le désir homosexuel (Gay Pride, « Cage aux Folles », fleuristes, coiffeurs, antiquaires, Opéra, mère possessive, Mylène Farmer, musique techno, infidélité, Sida, backroom, etc.) : elles le transformeront presque systématiquement en « clichés réducteurs » pour ne pas l’analyser, ou pire, pour se donner un prétexte pour le copier en douce. Par exemple, ceux d’entre elles qui critiquent le plus violemment l’image « grande folle » sont bien souvent les personnalités narcissiques qui s’en approchent le plus. Le rapport idolâtre s’exprime à la fois par le mépris et par l’admiration dédramatisée – … et parfois imitatrice – de ce qui était a priori rejeté.

Refuser totalement le cliché, ou noyer son pouvoir d’actualisation dans l’artifice, c’est se condamner à y retomber sous d’autres formes. On ne bat pas l’image violente avec ses armes à elle. Ou alors on s’y enchaîne. Par exemple, à force de dire que la sportive lesbienne, le steward gay, la personne homosexuelle malade du Sida, etc., sont des « clichés », on finit par encourager justement ce passage du mythe à la réalité fantasmée, puisqu’on ne reconnaît pas des faits parfois larvés à l’état de désirs. Et c’est ainsi que nous pouvons observer que l’homosexualité chez les athlètes féminines est extrêmement courante (par exemple, l’équipe nationale féminine de handball française, jusqu’à une époque très récente, était presque uniquement composée de femmes lesbiennes) ; par ailleurs, faites le test d’interroger les hôtesses de l’air d’Air France : elles vous assureront qu’à peu près 70 % de leurs collègues masculins sont homosexuels ; enfin, au tout début de l’épidémie du Sida, en 1983, il est prouvé que 80% des individus infectés par le VIH étaient homosexuels (Frédéric Martel, Le Rose et le Noir (1996), p. 346). Concernant le dernier exemple, reconnaître le substrat de réalité fantasmée résidant dans l’image de « l’homosexuel malade du Sida » ne fait pas pour autant du Sida un « cancer gay », ni des personnes homosexuelles des sujets sidéens, ou en passe de le devenir : jusqu’à preuve du contraire, un virus ne choisit pas ses victimes selon leur orientation sexuelle. Et pourtant, cette image renvoie à une réalité qu’il faut prendre en compte pour respecter l’histoire de beaucoup de personnes homosexuelles. Tout comme un diplôme ne fait pas la valeur d’une personne – même s’il peut la dire –, l’image peut être signe d’un désir et parfois d’une réalité provoquée par ce désir. Il n’y a pas de cliché sans feu. Un lieu commun n’est pas insensé de ne pas renvoyer systématiquement à une réalité positive et justifiable : j’ai beau par exemple faire mémoire que certains Juifs ont été envoyés aux camps en tant que « sales Juifs », ou prendre conscience qu’objectivement une personne noire aura probablement plus de mal que moi à trouver du travail à cause de sa couleur de peau, cela ne remet en cause et ne justifie ni l’étiquette néfaste qui accompagne les Juifs et les Noirs, ni l’existence des réalités que cette dernière a parfois provoquée (l’antisémitisme, les camps de concentration, le racisme, etc.). Reconnaître l’existence d’un étiquetage négatif et en faire mémoire, ce n’est pas le justifier et stigmatiser davantage une personne. C’est au contraire reconnaître celle-ci telle qu’elle est, dans toute sa dimension, avec ce que l’étiquetage a parfois fait d’elle, et ce qu’il ne modifiera jamais de sa grandeur humaine. Détester son image, y compris une image insultante ou peu conforme à ce que nous sommes, c’est détester toute une part de nous-mêmes. Le désir homosexuel met en place des images particulières qu’il convient de respecter et de comprendre sans les moraliser pour les détruire, même si elles renvoient souvent à des événements peu glorieux – le viol notamment – ou carrément faux. Autrement, nous encourageons leurs actualisations violentes dans l’acte iconoclaste ou iconodule.

Entre l’image et la réalité fantasmée, c’est l’histoire volontairement/involontairement confuse de la poule et de l’œuf : nous ne saurons jamais vraiment dire qui a engendré l’autre… et pourtant, un désir humain a pu quand même agir. À force de fuir leurs clichés, certaines personnes homosexuelles les matérialisent en partie. Il n’est pas rare de croiser un certain nombre parmi elles qui s’alignent concrètement et toujours imparfaitement aux images sociales assignées à leur orientation sexuelle, en devenant par exemple des fans de Mylène Farmer, des artistes, des personnalités du monde de l’image, des fleuristes, des coiffeurs, des couturiers, des antiquaires, etc. Pourquoi le nier, si en effet c’est vrai ? Cela ne retire rien aux innombrables exceptions à ces images, autrement dit à toutes les personnes qui se disent « homosexuelles ». Nous n’avons aucune raison valable pour déchirer le cliché et refuser son influence, si le lien de coïncidence entre certains goûts et l’homosexualité existe réellement. Les sujets homosexuels resteront à jamais ce qu’ils sont : des Hommes libres et uniques. Mais ils sont aussi ce que leurs images ont fait d’eux.

On est même en droit de se demander dans quelle mesure l’effet actualisateur de la simulation de destruction des images de l’homosexualité n’est pas plus ou moins deviné puis recherché par bon nombre de personnes homosexuelles. C’est exactement le syndrome de la star qui, en feignant de refuser les paparazzis, leur fait comprendre qu’ils doivent se ruer sur elle. Attaquer l’image néfaste et les injustices qu’elle a instaurées dans la réalité concrète, sous le prétexte que celles-ci ne devraient pas exister, incite à nier que l’image puisse influer sur les existences, et donc à encourager son influence. Beaucoup d’individus homosexuels se réjouissent/s’offusquent intérieurement de voir l’étrange correspondance travaillée de leurs goûts et de leurs fantasmes avec leurs frères communautaires, même si ce plaisir/dégoût dans la ressemblance a majoritairement la force du non-dit. Une fois dévoilé et retiré de la causalité, il montre toute sa médiocrité… donc il est dit « homophobe », « trop généralisateur » et « stéréotypé ». Elles ne méconnaissent pas les points communs qu’elles partagent ensemble : ils leur indiquent où se trouvent leurs viviers, et leurs probables jumeaux de désirs et d’actes. Et le cliché homo, en même temps qu’elles le conspuent quand il viendrait des « hétéros », ne leur est absolument pas inconnu ni désagréable lorsqu’il dessert leurs propres intérêts. Par exemple, pas une personne homosexuelle n’ignore qu’en allant à une représentation de théâtre lyrique, à une association féministe, à un concert de Mylène Farmer, à une expo d’art moderne, sur certains chat Internet, dans un bar réputé gay friendly, ou à l’Opéra, elle a plus de chances de rencontrer d’autres personnes homosexuelles comme elle que dans un stade de foot, un garage automobile ou dans les « téci » de la banlieue parisienne, même s’il existe des exceptions partout. Certains milieux sociaux et corps de métiers sont plus connotés homosocialement que d’autres : au moins dans les mentalités, et ensuite dans la réalité. L’attaque des images de l’homosexualité par la majorité des personnes homosexuelles est donc à la fois subie et stratégique.

A – d) La phobie de la Vérité :

L’autocensure de beaucoup de personnes homosexuelles passe essentiellement par un refus de la réflexion intellectuelle et scientifique sur le désir homosexuel. Car si l’opinion publique apprend qu’il est possible de détecter les coïncidences du désir homosexuel de manière partiellement logique et rationnelle, cela confirmerait l’idée selon laquelle l’homosexualité peut être réveillée par un contexte plus ou moins identifiable, donc désacralisée et mise à distance. En général, elles préfèrent remplacer l’explication rationnelle de leur désir sexuel par une lecture poétisante de celui-ci, imposant le relativisme intellectuel comme unique religion : selon elles, la Vérité unique n’existerait pas car il n’y aurait que « des » vérités parcellaires et non-fondamentales. Ceux qu’elles choisissent pour ennemis ont d’ailleurs tous un lien avec la recherche de la Vérité (les intellectuels humanistes, les religieux, les journalistes, les politiciens, les savants, etc.). Elles soutiennent souvent que la raison ne doit surtout pas guider leurs choix d’amour, que « l’intelligence est leur pire ennemi » (Jean Cocteau dans le documentaire « Jean Cocteau, autoportrait d’un inconnu » (1983) d’Edgardo Cozarinsky). Dès que quelqu’un commence à les faire réfléchir et à les bousculer dans leurs préjugés, il « polémique », « rentre trop dans le débat », ou est suspecté de « juger ». Elles préfèrent les témoignages « je » non étayés et émotionnels que la confrontation des points de vue pour une recherche collective et raisonnée de la Vérité.

Ce sont précisément les notions de jugement et de Vérité qui sont l’objet de tous leurs fantasmes et de leur hantise. « Le goût camp refuse l’axe bipolaire du jugement esthétique habituel : bon-mauvais. » (cf. l’article « Le Style Camp » de Susan Sontag, L’Œuvre parle (1968), p. 440) Complètement galvaudé par la société actuelle et les media qui ont détourné des phrases bibliques sans les comprendre (« Ne juge pas ton prochain et tu ne seras pas jugé », « Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre », etc.), le verbe « juger » est presque uniquement compris dans son sens péjoratif, c’est-à-dire de « condamner », de « traîner en procès », alors qu’il peut également signifier beaucoup plus positivement « discerner », « évaluer », « penser », « dénoncer les actes puis relever les personnes après ». Si le jugement des personnes est à bannir, il est en revanche très bon et nécessaire de juger des actes et des idées, surtout quand ces derniers créent des injustices. Le jugement de valeur, les préférences hiérarchisantes, la morale (non-moralisante !), les priorités éthiques, etc., n’ont jamais, jusqu’à preuve du contraire, constitué un danger pour la santé humaine. Bien au contraire ! Comme le révèle à juste titre Anthony de Mello dans Une Minute d’humour (1999), « il y a un défaut que le bon juge a en commun avec le mauvais juge : il juge. » (p. 149) Et ce point commun partagé avec le mauvais juge, il faut que les Hommes l’assument, le portent sans honte, sans s’excuser de penser et de contredire ce qui heurte leur conscience. Sinon, la raison humaine est mise en péril. La « jugement-phobie » (excusez le néologisme, mais je n’ai pas trouvé de mot plus approprié…), qui se veut ouverture et respect de la pensée, agit en réalité comme une atteinte à la création et à l’intelligence humaine. Un certain nombre de personnes homosexuelles se laissent gagner par cette « jugement-phobie » puisqu’elles ont tendance à transformer le doute en un dieu absolu qui désavoue ce qu’il était censé leur apporter, à savoir la Vérité. Et quand quelqu’un s’engage dans la recherche de la Vérité, elles s’arrangent pour lui faire comprendre qu’il s’enlise sur le terrain des certitudes afin de le faire passer pour un grossier et orgueilleux personnage, et pour masquer ce qu’il essaie de leur dire et qui les dérange. À les entendre, il vaudrait mieux ne prétendre à rien du tout, dans la simulation d’innocence absolue et la fausse humilité, que d’imaginer que les Hommes peuvent s’apporter les uns aux autres et trouver ensemble des horizons de sens communs pour essayer de vivre humblement le bonheur.

Par leur croyance haineuse en la vérité des modèles qu’elles rejettent, elles arrivent à dire que c’est la Vérité qui est mensonge, et le mensonge qui est plus vrai que ce qui leur serait imposé comme vrai. « Pour qu’une chose semble vraie, disait Jean Cocteau, il ne faut pas qu’elle soit vraie. » Étant donné que toute vérité n’est jamais totalement à l’abri de la récupération, elles finissent souvent par trouver la Vérité dangereuse et gênante. Par exemple, si un intellectuel leur fait une critique fondée à propos des caprices du désir homosexuel et de leurs conséquences fâcheuses sur la réalité concrète, certaines reconnaîtront mollement qu’il a « peut-être raison », mais lui conseilleront de se taire parce que ses prises de positions « rejoignent de manière inopportune certains arguments de la rhétorique homophobe » (cf. l’article « Ghetto » de Michael Sibalis, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 196). Mais empêcher la recherche de la Vérité au nom de la récupération/déformation homophobe, n’est-ce pas donner finalement le dernier mot aux ennemis de la Vérité et aux « homophobes » ? Elles reprochent au fond à la parcelle de Vérité d’être trop vraie et trop faible, de se laisser caresser par les Hommes. Elles décident donc de placer la Vérité ailleurs, sur un terrain où la liberté humaine ne pourra pas la dénaturer, c’est-à-dire du côté de la mort, du « Cosmos », ou du despotisme. Elles parlent alors, comme Michel Foucault, de « régime de vérité ». « Par vérité je ne veux pas dire l’ensemble des choses vraies qu’il y a à découvrir ou à faire accepter, mais l’ensemble des règles selon lesquelles on démêle le vrai du faux et on attache au vrai des effets spécifiques de pouvoir. » (Michel Foucault, Dits et écrits I (2001), pp. 545-546) Elles ont finalement amalgamé la Vérité avec les instances humaines qui se sont emparées dogmatiquement de la définition du vrai, le contenu avec l’enveloppe, pour donner inconsciemment raison à l’enveloppe : « Toutes ces revendications de la personne humaine, de l’existence sont abstraites : c’est-à-dire coupées du monde scientifique et technique qui, lui, est notre monde réel. » (idem) Elles arrivent au paradoxe de croire que la Vérité ne se trouve que dans ce qui leur est montré comme « anti-Vérité » et ce qui brise, selon elle, « le mythe de la Vérité vraie ». La croyance selon laquelle la Vérité est uniquement contextuelle, sensitive, fragmentaire, et individuelle, nie qu’elle affirme par-là que la Vérité n’existe pas. En effet, elle fait de ces poncifs une Vérité unique et possédable, donc une anti-Vérité, puisque la Vérité, par définition ne se possède pas. C’est tout à fait sage, en effet, de postuler que la recherche de la Vérité est la remise en question permanente de la perception de cette Vérité. Mais le doute doit aussi nous faire dire que la Vérité existe et qu’il est juste de la rechercher. Sinon, à quoi bon douter ? À mon avis, le comble de l’orgueil, ce n’est pas seulement de croire que la Vérité se possède et que nous pourrions l’incarner ; c’est aussi de penser que nous ne sommes pas faits pour la Vérité et que la Vérité ne s’incarne jamais, c’est la suffisance que procure la démission à la Vérité, car il faut finalement beaucoup d’humilité, et donc de justesse, pour s’estimer digne de partir à la recherche de la Vérité en sachant que nous serons quoi qu’il arrive toujours à côté et en dessous d’Elle, et que c’est Elle qui vient à nous, par bribes.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce rejet brutal de l’existence du vrai et du faux, et donc le refus du choix entre l’un et l’autre, s’accompagne souvent de l’élection du mal, car seul le mal promeut l’indécision. Mal agir, ce n’est pas uniquement décider de suivre délibérément le mal, contrairement à l’idée communément admise ; c’est aussi « faire en laissant faire », promouvoir le non-choix entre le mal et le Bien parce que nous voulons suivre les deux, c’est l’immobilisme mortifère suscité par la saisissante découverte de notre libre arbitre. Le mal nous suggère de faire comme l’âne adolescent qui, en voyant qu’il a la possibilité de boire à la fontaine située à sa droite ou bien de manger les fruits du pommier à sa gauche, décide de crever de faim et de soif sur place parce que la perspective du choix le paralyse.

Notre société matérialiste actuelle, qui veut nous éviter de faire des choix en nous assénant qu’ils sont tous possibles, s’affaire précisément à gommer toute frontière entre le Bien et le mal. Et l’Homme moderne obéit souvent à la lettre au commandement du rejet du jugement de valeur et de la morale en croyant penser par lui-même en ne prononçant pas les mots interdits « Vrai », « faux », « Bien », « mal », « Dieu », « diable », « pardon », « culpabilité », « vie », « mort », « péché », etc. En général, il n’aime pas apprendre que le Bien et le mal existent, car cette démarche lui montre qu’il peut être libre s’il pose un choix entre les deux et qu’il privilégie la vie. Or, comme il a de plus en plus à tendance à s’éviter des choix entiers qui le rendraient responsable de ses actes, il réduit le Bien comme le mal à des abstractions effrayantes pouvant toutes deux s’incarner en personnes humaines clairement identifiables. En refusant de reconnaître l’existence du Bien et du mal, il se condamne sans s’en rendre compte à une lecture manichéenne du monde exprimée sous la forme du déni : il croit vivre « par-delà le Bien et le mal ».

Quand je parle de manichéisme ici, je ne me réfère pas uniquement au sens social actuel du terme, qui me paraît spectaculairement réduit : le manichéisme n’est pas que la création paranoïaque d’un axe séparant clairement un Bien et un mal jugés humainement personnifiés ; il se situe aussi dans la négation de cet axe ou de l’existence du Bien comme du mal. Le manichéisme historique est un mouvement religieux syncrétique dans lequel le Bien et le mal sont posés comme des forces égales (= des moitiés androgyniques identiques) et radicalement opposées que l’on pourrait posséder comme des objets ou incarner soi-même en les niant. L’individu manichéen croit au Bien mais aussi au mal personnifiés à vie en l’Homme. Or le mal n’a jamais pu s’incarner éternellement en l’Homme comme l’a fait le Bien. En ce sens, cela relève de l’anachronisme et du non-sens d’affirmer par exemple que l’Église catholique est fille ou mère du manichéisme. D’une part, d’un point de vue historique, le manichéisme est apparu postérieurement et en opposition au christianisme, au IIIème siècle après J.-C. : l’Église catholique a de tout temps dénoncé le manichéisme comme une secte. Et d’autre part, même si dans son discours le christianisme parle de « Bien », de « mal », de « péché » et de « tentation », et qu’elle considère que Dieu et le diable existent, elle n’envisage absolument pas le Bien comme une possession, ne croit pas en l’incarnation durable du mal, et avance que la force du Bien est supérieure à celle du mal. Tout le contraire, donc, de la pensée manichéenne !

Certains penseurs de renom se confondent encore dans les termes quand ils projettent sur les religions leurs propres fantasmes manichéens. Ils prennent tout discours sur le Bien et le mal pour un discours manichéen qui s’accaparerait ces deux forces, alors que la reconnaissance de l’existence du Bien et du mal – qui sont des réalités visibles et concrètement à l’œuvre dans notre monde – pour tendre vers le Bien, n’a jamais impliqué la promulgation doctrinale d’une « frontière nettement discernable » (Milan Kundera, L’Art du roman (1986), p. 17) entre Bien et mal, ni la prétention à la possession de la Vérité unique universelle. Comme l’énonce à juste titre Michel Foucault, ce n’est pas parler du mal qui fait le mal : c’est précisément de ne pas en parler bien qui implique que nous soyons tentés de séparer hâtivement l’Humanité en moutons blancs d’un côté et en moutons noirs de l’autre. « Tous les gens qui disent qu’il ne faut pas penser en termes de bien et de mal pensent eux-mêmes profondément en termes de bien et de mal. […] Il n’est pas possible de ne pas penser en termes de bien et de mal. Mais il faut à chaque instant dire : mais si c’était le contraire ou si ce n’était pas ça, ou si la ligne passait ailleurs… » (Michel Foucault, « Radioscopie de Michel Foucault », entretien avec Jacques Chancel en 1975) Les membres d’une société sont bien obligés, pour co-habiter ensemble, de se faire une idée de ce qui est bon ou mauvais pour l’Homme et son épanouissement, et de reconnaître que le Bien et le mal existent, pour risquer une parole de vie et tracer (au crayon à papier !) des lignes de conduite donnant des repères aux individus plus fragiles, en tenant toujours compte des réalités parfois complexes et toujours singulières de chacun.

Le manichéisme historique a encore laissé des traces dans nos civilisations actuelles (la traditionnelle confusion entre péché et défaillance, la croyance en l’existence réelle des gentils et des méchants cinématographiques, l’idée répandue selon laquelle Hitler était le diable en personne, ou que tout chercheur et défenseur de la Vérité unique et universelle est un monstre d’orgueil, le démontrent bien !), traces d’autant plus tenaces qu’il est appliqué sans être nommé explicitement en tant que tel puisqu’il se déclare intentionnellement contre lui-même. Les nouveaux manichéens passent en effet leurs temps à se présenter comme des défenseurs de l’anti-manichéisme ! Ils se pensent à l’abri du manichéisme, mais poussent des hauts cris (manichéistes !) à chaque fois qu’ils entendent parler explicitement de « Bien » ou de « mal », ou prêtent attention à ceux qu’ils ont définis comme les représentants humains de ceux-ci. Ils considèrent sans se l’avouer que le Bien et le mal sont des choses qu’ils peuvent devenir par contagion. Le signe montrant qu’ils se situent dans la moralisation manichéenne et non la morale, c’est la dénégation de leurs propres actes qu’ils ne souhaitent pas juger en leur âme et conscience, qu’ils voudraient banals, ni bons ni mauvais. Le « Il ne faut pas faire parce que c’est mal » devient fréquemment dans leurs discours « Je ne fais pas ». Ils ont tendance à confondre les faits avec les opinions, le constat avec le moralisme. Ils se persuadent que tout est permis, et que rien ne les guide … surtout pas le mal, évidemment. « Si j’ai pu faire du mal (dans ma vie), c’est tout à fait inconsciemment. » (Denis Daniel, Mon théâtre à corps perdu (2007), p. 9) La vision du monde connue actuellement comme manichéenne et qui stipule que « le Bien se trouve ici et le mal là » est souvent remplacée chez eux par une fable équivalente : « Rien n’est tout blanc, rien n’est tout noir parce que tout est un peu des deux à la fois et que rien n’a à être prioritairement ni bon ni mauvais : c’est à moi de décider où se trouve le bien et le mal pour mon existence. » (Adam et Ève devant l’Arbre de la connaissance du Bien et du mal tiennent exactement le même discours : c’est cela, le péché « originel », à proprement parler) Mais en contre-partie, les manichéens des temps modernes, qui en général ne vivent que pour le plaisir et l’argent (ou le refus affiché de l’argent), se construisent leur propre morale maison sous la forme du binarisme moralisant, laissant de côté la morale humaniste, celle qui ne résout pas les problèmes de la vie par des « oui » ou des « non » catégoriques, des « pour » ou des « contre » schématiques, mais par des « comment », une observation au cas par cas, la nuance, le compromis, le doute, et une espérance tournée vers le meilleur possible. L’antagonisme « équilibrant » – en réalité une philosophie de vie pseudo humaniste s’appuyant sur une pensée bouddhiste mal comprise (par exemple l’équilibre dit « nécessaire » et « indispensable » entre le « yin » et le « yang » ; ou bien encore la croyance non moins absurde que le mal est comme la face pile du Bien, et même la raison d’être du Bien) est le propre de la pensée manichéenne contemporaine.

Les nouveaux manichéens ne saisissent pas qu’en se plaçant constamment en « justes » milieux dans une confortable neutralité jugée seule vraie, ils font déjà preuve d’un dogmatisme qui ne s’assume pas lui-même : ils se créent mentalement un bon et un mauvais à fuir à tout prix comme des pestes parce qu’ils désirent inconsciemment les déifier derrière un neutralisme bien-pensant. Ils conçoivent non plus le Bien et le mal en termes de forces extérieures à eux et incarnées par les autres – cette image du manichéen classique, au contraire, les répugne plus qu’autre chose –, mais cette fois sous forme de forces intérieures ayant le pouvoir de s’incarner dans l’individu même, et donc en eux (et c’est cela, vivre le véritable enfer : croire qu’on est le diable en personne). Leur manichéisme place l’Homme en unique énonciateur silencieux du Bien et du mal pour lui et pour les autres, et traduit chez l’être humain qui en adopte la doctrine muette un désir et un sentiment d’incarner cette créature qui condense Dieu et le diable et qui passe de l’un à l’autre sans se définir : l’androgyne.

A – e) L’interdiction du discours sur la sexualité :

Dans la communauté homosexuelle, le rejet du discours sur le vrai se manifeste surtout par l’interdiction du discours éthique sur la sexualité. La majorité des personnes homosexuelles et de leurs sympathisants pense que la sexualité adulte relève uniquement de la sphère de l’intime et du « Couple », et qu’elle n’a pas à être guidée par une autre instance que la conscience individuelle. « Seules les relations à deux peuvent être dans le vrai. Tout ce qu’il y a d’important dans une vie se passe toujours entre deux personnes. » (Marie-Laure Delorme, « Philippe Besson : autour d’un secret » dans le Magazine littéraire, n°423, septembre 2003, p. 69). Leur demande du « droit à l’indifférence » concernant leurs pratiques et leurs préférences sexuelles énonce qu’aucun discours sur la sexualité ne doit pas être posé – celui qui enfreint cette règle d’or sera jugé « réactionnaire » et « coincé » –, même si paradoxalement, à d’autres moments, elle s’exprimera par une obligation du déballage de la vie génitale, et un regret que le thème de la sexualité soit encore trop « tabou » dans la société (mais où sont les préservatifs pour que nous commencions à réfléchir et à « parler vrai » ?…).

Pour invalider tout discours sur le sexe, certaines personnes homosexuelles s’appuient sur l’argument de l’expérience – principalement génitale. Il est intarissable, et se résume ainsi : seul celui qui aurait quantitativement pratiqué la totalité des pratiques sexuelles édictées par la doxahomosexuelle et hétérosexuelle aurait le droit de parler de la sexualité en connaissance de cause : autant dire personne, vu la longueur de la liste… Cela part souvent d’un bon sentiment. Leur devise est de dire qu’il faut essayer pour voir et se découvrir en vérité, que toute expérience sexuelle – comprendre « génitale » ou « amoureusement corporelle » –, à partir du moment où elle est faite en accord avec soi-même et avec l’être aimé, est forcément épanouissante et irréprochable. Selon elles, l’important dans les actes sexuels, ce serait l’amour que nous y mettons, et non les faits en eux-mêmes. Autrement dit, dans l’exposé des prophètes hédonistes de « l’expérience », c’est la réelle expérience, celle qui s’appuie sur les faits et leurs horizons de sens (c’est-à-dire sur la Réalité), qui est dénigrée. Les libertins homosexuels ont quitté l’empirisme pour rejoindre l’expérimentalisme déshumanisé, suivant à la lettre l’algèbre du besoin qui exige que la baisse de qualité dans les rapports génitaux soit compensée par le nombre de rapports génitaux. Ils chantent la sacro-sainte « Expérience » quand ils n’en tiennent déjà plus compte, puisque la véritable expérience n’est pas d’abord quantitative mais qualitative : nous pouvons multiplier toutes les expériences que nous voudrons tout au long de notre vie, si nous n’en tirons pas les enseignements qui s’imposent, nous serons moins mûrs que celui qui aura consenti à privilégier certaines expériences par rapport à d’autres, quitte à en vivre moins, pour être heureux. C’est le rapport aux expériences de vie, et non leur nombre, qui fait la véritable expérience qui force le respect.

L’interdiction posée sur la réflexion de la sexualité s’étend bien évidemment à l’homosexualité. Beaucoup de personnes homosexuelles s’enjoignent entre elles à ne pas se poser de questions par rapport à leur propre orientation sexuelle. Ces encouragements/avertissements, souvent très bien intentionnés, visent à éviter l’auto-flagellation et la tourmente de la masturbation intellectuelle. En matière de sexualité, il s’agirait de ne plus faire intervenir sa cervelle, de « se lâcher ». « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » est la seule maxime intellectualisante que certains sujets homosexuels semblent avoir retenue de leurs cours de philo du lycée. Comme, pour eux, la raison s’oppose d’office au corps – car ils confondent la raison avec son idéologie desséchante, le rationalisme –, ils refusent toute logique qui ne s’appuie pas uniquement sur l’expérience sensuelle et génitale.

B – L’ÉVENTAIL DES TECHNIQUES DU DÉNI HOMOSEXUEL :

B – a) L’opposition plus ou moins frontale :

Afin de faire barrage à la réflexion sur le désir homosexuel, une autre technique de censure est parfois mise en place : celle de l’opposition de principe, déguisée en recherche scrupuleuse de la nuance. Certains penseurs homosexuels marquent une nette préférence pour le flou, le non-dit, la réponse anti-conventionnelle et non-relationnelle. Aux questions qu’ils pensent fermées, ils répondent par la fougue langagière. Aux questions soi-disant ouvertes, ils répliquent avec concision ou à côté. La seule règle est l’inversion. Il s’agit de ne jamais paraître sûr ou dogmatique – même s’ils le seront dans l’application radicalisée de cette règle –, de ne jamais correspondre au supposé désir de l’autre. Pas d’enthousiasme suspect, pas de violence, pas de « faire plaisir », pas de consensus : de la mesure dans l’anti-conformisme. Beaucoup d’intellectuels homosexuels vivent dans l’illusion d’une « objectivité dans la neutralité ». Et quelques temps après, ils se retournent de leur siège où ils avaient feint de s’assoupir, et découvrent avec surprise l’hypocrisie de l’apolitisme, de la pensée laïciste et de l’anti-fascisme moralisant, car la neutralité est déjà un présupposé idéologique qui n’est pas neutre.

Certains personnes homosexuelles jouent sur les mots afin de laisser agir la mauvaise foi : en intentions, par purisme et goût du vrai ; en désir, par une volonté de ne jamais trouver un terrain d’entente avec leur interlocuteur. L’énervement de ce dernier, s’il arrive enfin, leur apporte l’assurance que leur malhonnêteté intellectuelle est une vérité ultra-gênante à entendre, et dont elles peuvent être fières en toute sérénité. Le postulat de base est de ne pas se choquer, même et surtout quand elles en ont le plus envie. Elles préfèrent observer un faux calme exaspéré et vainqueur plutôt que de prendre le risque de passer pour des hystériques qui nient tout en bloc ou qui victimisent à l’excès. Le but de l’exercice n’est pas vraiment d’écouter ce que dit l’autre mais de détecter dans son discours les indices qui montrent à la face du monde qu’elles ne seront jamais aussi bêtes et agressives que lui. En outre, leur paix travaillée ne manque pas d’exciter certains de leurs farouches opposants : à ce moment-là, dans une indignation silencieuse et contenue, elles les surveillent du haut de leur observatoire (pensez à la création, le 9 octobre 1998 en France, de « l’Observatoire du PaCS » pendant la promulgation de la loi), en marquant scrupuleusement et d’une main tremblante sur leurs carnets les paroles abjectes dites sous le coup de la colère qu’elles ont en partie attisée, pour ensuite ressortir calmement leurs notes aux moments opportuns. Elles préfèrent jouer les victimes sans voix, sous le choc, abasourdies par la violence inhumaine dont elles feraient l’objet, pour préparer discrètement leur vengeance, plutôt que d’observer les faits.

De même, quand l’un de leurs camarades se risque à tendre des ponts entre elles, en évoquant au détour d’une conversation des coïncidences observables concrètement dans les vécus d’une majorité de personnes homosexuelles (comme par exemple le fait qu’en général les sujets homosexuels ne gardent pas un souvenir impérissable de leur passage au collège, ou bien qu’ils n’ont pas des situations familiales et amoureuses des plus simples), elles accueillent souvent ces constats connus de tous par des réactions de surprise molle (« Oooh… tu crois ? … Comme tu y vas… »), des assentiments timides et moralisants (« Mouaih… peut-être. C’est un point de vue… Mais tout ça, c’est à cause de la société »), ou par un optimisme dénégateur (« Non. Je ne vois pas trop où tu veux en venir. Ne crois-tu pas que tu noircis un peu le tableau, que tu généralises trop ? ») ne permettant pas de déboucher vers un possible débat de fond. Paradoxalement, en s’interdisant tout débordement émotionnel, bon nombre de personnes homosexuelles veulent se persuader que les autres sont absolument choqués par ce qu’elles vivent, afin de dévaluer ce qu’ils pensent et l’importance de leurs propres actions. Décrire un tort reviendrait, selon elles, à extrapoler, à cacher une honte personnelle, et même à créer ou grossir soi-même l’offense que l’on commente. Mais la plupart du temps, elles se croient plus choquantes qu’elles ne le sont véritablement. Ceux qu’elles rêvent « bien-pensants scandalisés pour leurs fausses insolences » en ont vu d’autres. S’ils réagissent à ce qui n’est choquant que pour elles, c’est uniquement parce qu’ils ne veulent pas accorder à la bassesse du déni ou de l’exagération des souffrances l’importance qu’elles lui prêtent : ils se rient de leur prétention. La dédramatisation intérieurement euphorique joue finalement le jeu de la dramatisation excessive : l’Homme passionné, parce qu’il connaît ses excès, se protège dans la neutralité relativiste. Puisque tout devrait logiquement le choquer face à une violence objective, il décide que rien ne le choquera, pour sauver la face. Il fait semblant de ne jamais s’emporter, de ne pas jouer le jeu de ce qu’il croit être de l’intégrisme, et s’expose alors à reporter sa retenue sous forme d’excès d’humeur souvent assez brutaux et inattendus à des moments où il s’y attend le moins.

L’autre procédé que beaucoup de personnes homosexuelles emploient pour invalider le débat sur le sens du désir homosexuel est la mise en scène de la tristesse. Elles font mine de ne pas s’intéresser à ce qu’elles racontent, de regarder le monde avec des lunettes noires, d’endurer une déprime inexplicable et insurmontable. Elles érigent la mélancolie en caractère, en nature profonde et innée. « Dans un paysage détruit, je vois toute la beauté du monde. Alors que quelqu’un d’autre dira qu’il la voit dans un arbre qui fleurit, moi, définitivement, je préfère l’arbre calciné. Pourquoi ? Je ne sais pas. » (Mylène Farmer citée dans la revue Studio, décembre 1993) La post-modernité en a convaincu plus d’unes que la culture humaine n’avait rien à leur apprendre et qu’il fallait annoncer cette Bonne Nouvelle de la négativité à tout le monde sur un ton égaré et grandiloquent. Elles se dévalorisent pour décourager les autres de venir les bousculer, pour prouver la toute-puissance de la mort sur la vie. Elles se présentent comme des cas désespérés, incurables, et s’acharnent à réduire à néant tous les efforts que les autres mettront en place pour les aider. « Tout ce que vous direz sera peut-être très juste, mais je le sais déjà : pour les autres, ça marche sûrement très bien, mais pour moi, ça ne marchera pas. » Leur ténacité dans le découragement ne fait que confirmer à leurs yeux la force de l’abattement qu’elles désirent voir gagner en elles. Le négativisme apporte l’orgueil éphémère du narcissisme, l’illusion de l’existence d’une réalité révélée à elles seules : une sorte de vérité mortelle annonçant que la Vérité n’existe pas, que la vie n’est qu’apparence, que l’amour unique ne vaut rien et ne dure pas, etc., etc. Le regard nihiliste ne se sait pas toujours ennemi de la Vérité puisque au contraire il prétend agir en son nom et débusquer les faux-semblants dans un purisme déshumanisé. Il croit être réaliste en défendant sa désespérance par les images violentes médiatiques, en s’orientant prioritairement vers le négatif et la mise en évidence des réalités fantasmées que les « idéalistes » n’auraient pas vues. Pour beaucoup de personnes homosexuelles, il s’agit de guérir les autres de ce terrible mal que sont les idéaux d’amour et de perfection. La Vie, ce n’est pas tout rose… donc ce sera surtout noir. Point final.

Dans un registre similaire, beaucoup de personnes homosexuelles noient tout essai d’explication du désir homosexuel dans l’argument esthétique vaporeux. Elles reprennent la bonne vieille rengaine de « l’ineffabilité de l’art » pour ne pas avoir à rendre compte de leurs agissements. Ce qui est artistique ne se dirait pas avec des mots, n’aurait pas besoin de se justifier. Grâce à l’art, elles mettent à l’abri leurs œuvres de l’interprétation en dressant des barbelés dorés tout autour. « L’art est une propriété privée, la plus privée que l’homme ne se soit jamais accordée. » (Witold Gombrowicz, Journal 1957-1960 (1976), pp. 218-219) Elles posent la suppression de la parole éthique en matière d’art comme obligatoire. Dégager une interprétation ou un horizon de sens, souligner l’absence de contenu universel ou de beauté d’un ouvrage, c’est sombrer dans un obscurantisme « fasciste ». « En art, il ne devrait y avoir aucune référence au bien et au mal » affirme Walt Whitman (cité par Jean-Philippe Renouard dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2002) de Didier Éribon, p. 501). Et Marcel Proust de rajouter : « Je suis totalement incapable de comprendre qu’une quelconque œuvre d’art puisse être critiquée d’un point de vue moral. Le domaine de l’art et celui de l’éthique sont entièrement distincts. » (idem) À leur avis, à partir du moment où est appliqué à n’importe quelle action ou création le statut d’objet culturel, celle-ci devient inattaquable, sacrée. Pas touche à mon œuvre d’art ! Certains artistes homosexuels présentent l’art comme un processus sans but, mais qui s’accomplit magiquement comme tel, sans qu’ils soient responsables de leurs idées. En réalité, ils programment et innocentent un accidentel qu’ils ont bien souvent prémédité. Si nous prenons le cas précis de la poésie de Paul Verlaine, nous nous rendons vite compte que celle-ci n’est pas si irrationnelle et si anti-conventionnelle que son auteur la rêvait : Paul Valéry voyait, non sans raison, en Verlaine un faux naïf, un « zutiste » travaillé, un « primitif organisé » (Jean-Michel Maulpoix, « Poétique de la chanson grise », dans le Magazine littéraire, n°321, mai 1994, p. 43). L’écriture automatique de beaucoup d’écrivains homosexuels se veut gage d’authenticité non-programmée. En fin de compte, ils dosent la réapparition agile du hasard à travers les calculs précis de la pensée. Ils orchestrent ce qui ne s’orchestre pas – l’improvisation – pour ne pas s’expliquer à eux-mêmes le pourquoi de leur mise en scène. Ils simulent le non-contrôle pour cacher qu’ils ont tout prémédité dans le ratage… sauf le fait qu’ils ne s’en rendent pas compte !

Beaucoup de personnes homosexuelles font passer leur homosexualité pour une question impossible, donc puissante. Elles convertissent le paradoxe en essence profonde. Cela n’a pas beaucoup de sens puisque se définir par le paradoxe revient précisément à ne pas se définir du tout : une contradiction n’est ni une essence ni une vérité objective. Mais dans le monde schizoïde, le non-sens poétique semble produire du surnaturel vraisemblable. Certains individus homosexuels célèbrent la pureté des paradoxes par l’usage de l’oxymore, figure de style très appréciée des précieux et des romantiques, et confrontent leur interlocuteur à une logique qui nie, affirme et demande, tout cela dans un même mouvement rhétorique. Tout est tout, rien n’est rien, rien n’est tout, tout est rien, je m’en fous, pourquoi tu dis ça ? Moins direct et adulte que la négation, qui est l’acte clairement posé de l’énonciation d’un « non » impliquant une prise en compte de l’existence de ce qui est refusé, le paradoxe, par le flou qu’il impose, déroute davantage, et peut donner à celui qui en use une impression d’éphémère victoire. Bon nombre d’intellectuels homosexuels croient en l’abdication majestueuse de la pensée. C’est vrai qu’après un exposé où ils défendent, attaquent, nient qu’ils défendent et qu’ils attaquent, l’abandon dramaturgique semble boucler la boucle avec la propreté rassurante de la neutralité esthétisante. Afin d’éviter de s’expliquer, il leur arrive de simuler le besoin de recueillement, la coûteuse introspection impossible. Ils singent alors la fausse timidité de la folle perdue, la « difficulté de l’homosexuel à s’exprimer » décrite parodiquement par Copi. Le retrait se veut acte de modestie. En réalité, le prix qu’il en coûte est tellement exhibé que, dans ces cas-là, il eût été plus humble de ne pas être humble…

À d’autres moments, ils simulent le délire, par dérision mais aussi par peur ou désir de devenir vraiment fous. À l’image, ils cultivent l’ambiguïté du psychopathe et la présomption de démence, en chantant des comptines par exemple, ou en s’identifiant à l’ermite mis à l’écart de la société, mais qui malgré les apparences, dirait au monde les plus profondes vérités : en général, le mythe du vieux marin, du « libre penseur » bohème, du sage étranger et pauvre, etc., les séduit intellectuellement beaucoup. Ils aiment ce qu’ils appellent « la littérature de la folie », l’écriture indécidable où on ne distingue plus bien si leurs auteurs ont réellement toute leur tête ou s’ils simulent la folie sous l’effet de drogues ou d’une vérité transcendante offerte uniquement aux simples d’esprit.

Dans l’ensemble, la critique médiatique actuelle se laisse lamentablement convaincre par « l’énigme homosexuelle ». Nous entendons certains journalistes jouer les miraculés récemment convertis par les génies homosexuels. Ils applaudissent à ce qu’ils ne comprennent pas, et se satisfont de conclusions insipides sur les œuvres artistiques des auteurs gay : « Son casse-tête esthétique est un problème à résoudre, mais en réalité il n’a pas de véritable solution. » (Raúl E. Romero, « António Botto, Un Poeta Órfico… », sur le site Isla de la Ternura, consulté en janvier 2003) Même les parodistes qui se moquent du « non-sens » de leurs créations – je pense en particulier au trio comique français les Inconnus, qui a tourné en ridicule le répertoire musical de Mylène Farmer et du groupe Indochine en soulignant sa pauvreté sémantique – ne le remettent pas pour autant en cause. On finit par s’habituer à ne pas les comprendre. Peu à peu, l’opinion publique transforme l’étrangeté homosexuelle en caractère divin recevable. Et pourtant, si elle s’arrêtait un tant soit peu sur les codes homosexuels, elle verrait que, même si le plat de la production artistique homosexuelle reste toujours difficilement comestible et intelligible, il n’en est pas pour autant si mystérieux et puissant qu’il n’y paraît. Rien n’y est vraiment caché, malgré ce que leurs auteurs veulent (se) faire croire par l’impression de chaos qu’ils composent. Leur bazar artistique est inconsciemment organisé et décodable. Ils s’évertuent parfois eux-mêmes à nous le dire. Il nous suffit juste de les prendre un peu au sérieux, tout en laissant les symboles dans le monde des fantasmes. La notion de « mystère artistique homosexuel » est certes une mascarade, mais une mascarade signifiante quand même, donc à problématiser.

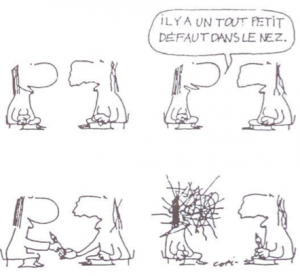

B – b) Le déni par la tragi-comédie :

Une fois que les personnes homosexuelles ont vu que leur monde avait compris leur petite comédie de l’indignation silencieuse ou du faux mystère, il leur arrive parfois de laisser tomber pour un temps le jeu du déni frontal, et de s’esclaffer de rire pour montrer à leur interlocuteur qu’elles ne sont pas aussi folles – ou qu’elles sont bien plus folles ! – qu’il ne le croit.

On remarque que beaucoup d’entre elles cherchent à ne pas prendre leur fantasme de viol au sérieux. Mais en faisant diversion pour évacuer sa violence, elles l’actualisent par un rire dénégateur, inapproprié aux drames qu’il soulève. Derrière la répétitive blague potache, le calembour scatologique ou cassant, est souvent exprimée une envie d’auto-destruction, une frustration d’amour inavouée, un enchaînement aux media, une fausse exorcisation de la peur de la sexualité, une bêtise qui se présente comme de l’esprit, un manque d’amour de soi transformant l’audace en vulgarité, la parodie en égoïsme, le besoin des autres en cynisme agressif. Humour et désir de mort ne s’opposent pas toujours, et bon nombre de sujets homosexuels en fournissent la preuve à travers leurs recours à l’humour camp. Ils ont tendance à ne savoir rire d’eux qu’entre eux et aux dépens des autres, dans l’auto-parodie excessive. À cause du regard malveillant et complexé qu’ils se portent, ils peuvent devenir extrêmement susceptibles. Dès que l’humour vient de l’extérieur, ils demandent souvent à ce qu’il cesse. « Du côté des médias, on souhaiterait une diminution des blagues sur les ‘folles’ […] On peut imaginer les ravages qui s’ensuivent sur un jeune en questionnement. » (Michel Dorais, Mort ou Fif (2001), p. 113) Les « blagues à pédés », les petites attaques ou railleries, les boutades sur les hommes efféminés, plus bêtes que méchantes, résonnent souvent comme de véritables insultes quand ils leur donnent le poids qu’elles n’auraient jamais eu s’ils ne les avaient pas eux-mêmes cautionnées. Alors que l’humour aimant nous aide à rigoler sainement de nous-mêmes, et qu’il ne fait pas rire aux dépens de l’autre mais avec l’autre (… même s’il prend parfois le risque de le bousculer dans une simulation de destruction : l’humour qui ne dérange pas les meubles n’a pas grand intérêt…), c’est comme si, pour un certain nombre de personnes homosexuelles, la simulation de destruction par le rire passait par l’actualisation incontrôlée de cette destruction puisque l’amour de soi n’est pas assez présent et qu’en désir, la Réalité n’est pas toujours respectée. Or, si l’humour aimant permet d’approcher une réalité désagréable pour la rendre moins abrupte et plus humaine, jamais il ne la nie, ni ne l’édulcore. Il ne cherche pas à gommer constamment la frontière entre sérieux et non-sérieux. C’est bien souvent le contraire que fait l’humour employé par la majorité des sujets homosexuels : même si la dédramatisation qu’il propose est bien intentionnée et semble a priori lutter contre la morosité ambiante, il apporte une avalanche de frivolité inappropriée à des situations qui, sans être dramatiques, ne sont pas légères. Il n’est jamais interdit de démystifier la souffrance par l’humour. Mais il y a un temps pour tout : un pour rigoler, un pour être sérieux, un pour être sérieux tout en rigolant, un autre pour rire quand il ne faut pas… et le délire s’éternise souvent beaucoup trop chez certains sujets homosexuels pour qu’ils se respectent réellement eux-mêmes. Quand la légèreté humoristique n’a pas sa place dans un contexte où la souffrance humaine n’est pas reconnue et dénoncée, il agit involontairement comme un glaçon.

En découvrant l’échec de leur entreprise de dérision, la plupart des personnes homosexuelles vont inconsciemment retourner la carte psychique du comique et sombrer dans le tragique singé de la Drama Queen, toujours pour nier leur véritable souffrance. C’est rassurant d’un certain côté (nous les voyons parfois aux bords du suicide en début de soirée… puis danser sur les tables à la fin : leur tristesse a duré le temps d’une averse), et inquiétant d’un autre (qui nous assure, par exemple, qu’un sujet homosexuel suicidaire ne va jamais, les jours de profond spleen, mordre précipitamment à l’hameçon de sa théâtralité et passer à l’acte irréparable ?). C’est parce que la détresse homosexuelle ne se dit pas souvent simplement et sans se styliser à l’excès, que nous devrions lui prêter encore plus d’attention, la trouver touchante. La mise en scène mélodramatique que beaucoup de personnes homosexuelles composent est signifiante, même si elle paraît à première vue théâtrale, fausse, et forcément un peu risible puisqu’elle mime exactement les simulations de crises d’abandon de la femme fatale télévisuelle. « Ènième coup de téléphone de François P., qui m’énerve considérablement : il dit qu’il m’aime, et qu’il ne m’appellera plus jamais, car il va se tuer demain, je n’ai même pas envie de le croire ou de ne pas le croire, je reste indifférent, tout juste agacé : qu’il fasse ce qu’il veut, je ne le connais pas. » (Hervé Guibert, Le Mausolée des amants (2001), p. 23) La « c-homo-édie », pourrions-nous l’appeler, par la lassitude/indifférence qu’elle engendre chez la majorité des personnes homosexuelles qui la jouent pourtant chroniquement, et qui la trouve navrante à force de croire qu’elles la connaissent par cœur, n’est pas assez analysée en termes de nature du désir homosexuel qui, je le crois, est par essence tragi-comique, et cause beaucoup plus de maux invisibles qu’il n’y paraît. Du coup, ceux qui la rejettent la déifient fréquemment, et sont tentés de l’actualiser parfois. Beaucoup de personnes homosexuelles figent leur appel de détresse, souvent justifié, en mouvement esthétique surchargé de pathos cinématographique, pour occulter leur souffrance réelle, qui, une fois ignorée à force d’être esthétisée, peut s’aggraver. Dans le malheur, elles ont tendance à se prendre narcissiquement trop au sérieux ou pas assez au sérieux, si bien que leurs proches hésitent à les écouter, et perdent patience à essayer de démêler chez elles d’un côté ce qui fait partie du fantasme de souffrance, et, de l’autre, ce qui est de l’ordre de la souffrance véritable.

C – CIRCULEZ ! (…Y’A QUELQUE CHOSE À VOIR) :

C – a) L’agression consciente et inconsciente :