Destruction des femmes

NOTICE EXPLICATIVE :

Les personnes homosexuelles : meilleurs ami(e)s des femmes ??? C’est une blague ou quoi ?

Tout est dans cette phrase : « Cette femme, j’ai aimé la haïr. » (Heinrich dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 198) En règle générale, les personnes homosexuelles pensent sincèrement aimer la femme par la haine. Quand on comprendra qu’elles entretiennent avec la femme réelle – qu’elles confondent avec la femme cinématographique – une haine jalouse, on aura touché à une des plus grandes clés de l’énigme de l’homosexualité !

C’est en me baladant (par hasard ?) au Centre Pompidou de Paris en avril 2005, à l’exposition consacrée au réalisateur homosexuel allemand Rainer Werner Fassbinder, que la misogynie du désir homosexuel m’est apparue dans toute son horreur, toute sa banalité aussi. En effet, dans un pauvre coin du sous-sol du Centre, déserté des visiteurs, était projeté sur un écran géant une succession de toutes les nombreuses scènes des films de Fassbinder où les femmes sont giflées, battues, humiliées, écrasées par des voitures, tuées, à quatre pattes… le tout diffusé sans son, dans un silence glaçant, qui passerait presque inaperçu. Je croyais rêver. Qui avait fait ce montage ? Et surtout, pourquoi un réalisateur tel que Fassbinder, qui a toujours aimé mettre les femmes au centre de sa vie et de son cinéma, en donna une image aussi désastreuse ? Je touchais là à un des grands paradoxes du désir homosexuel : adorer (quelqu’un qui n’est pas Dieu) n’est pas aimer, mais en fin de compte souhaiter détruire. Et j’ai trouvé un élément de réponse à ce paradoxe de la vénération homosexuelle de la femme dans mon propre rapport aux femmes réelles et cinématographiques, et dans le rapport des personnes homosexuelles elles-mêmes à la gent féminine. Je me suis dit qu’il n’y avait pas d’amour dans tout cela : il y avait surtout de l’idolâtrie. Une fascination identificatoire inconsciente, qui ressemble à de l’Amour ou à de la rêverie, mais qui est en réalité du fanatisme destructeur. Pour nier cette violence en germe, la société s’amuse à faire croire au mythe d’un légendaire copinage entre les garçons « sensibles » et les filles. Mais avons-nous de la merde dans les yeux pour croire encore à cette fausse idylle amicale ?

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Bergère », « Prostitution », « Matricide », « Violeur homosexuel », « Femme vierge se faisant violer un soir de carnaval ou d’été à l’orée des bois », « FAP la « fille à pédé(s) » », « Personnage homosexuel empêchant l’union femme-homme », « Actrice-Traîtresse », « Poupées », « Sirène », « Duo totalitaire lesbienne/gay » et « Carmen », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

La faute impardonnable

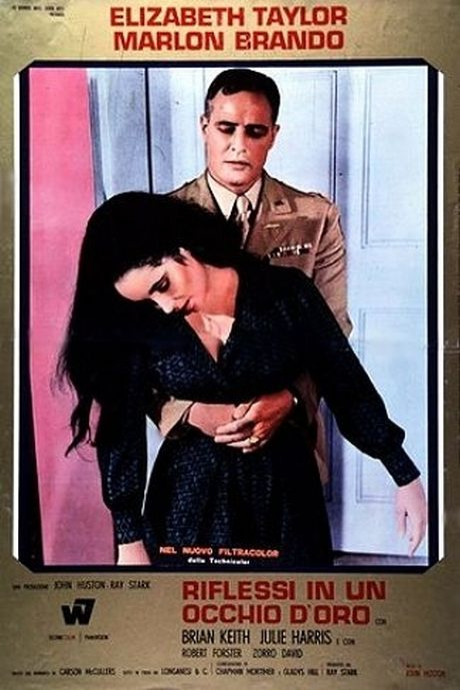

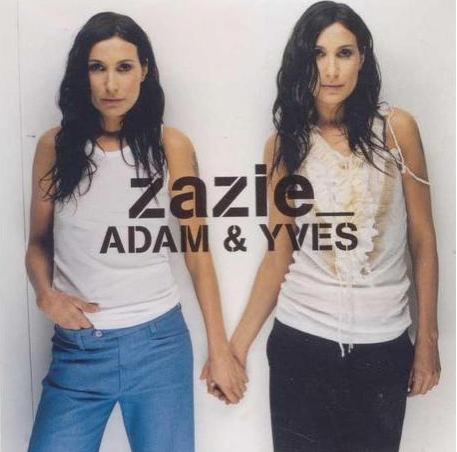

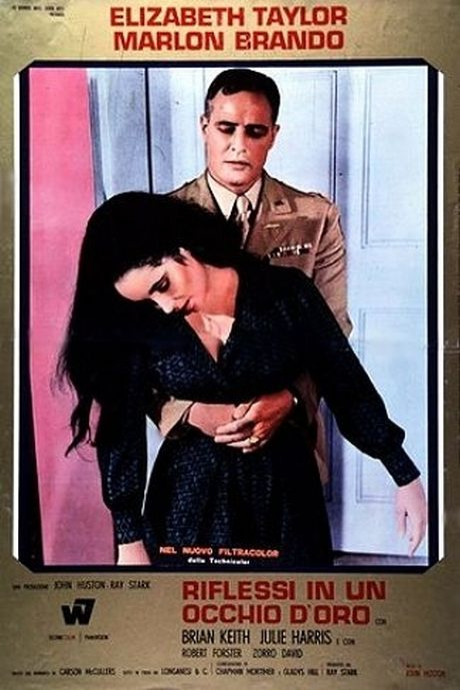

Film « Reflets dans un œil d’or » de John Huston

Comme la femme réelle (non-hétérosexuelle et non-homosexuelle) ne correspond évidemment ni à son image parfaite de victime blonde ni à celle de tigresse machiavélique toute-puissante, elle finit par apparaître comme une traîtresse décevante aux yeux de beaucoup de personnes homosexuelles qui pensaient s’être mis en quatre pour la mettre sur un beau podium. « C’est ça que je n’aime pas chez la femme : c’est cette fragilité. » (Alain dans le reportage « Jeune homme à louer » (1992) de Mireille Dumas) ; « L’imperfection du féminin est la plus grande des fautes. » (la Reine Christine, pseudo « lesbienne », dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke) ; etc. La femme-objet, qui leur avait promis de ne jamais collaborer avec l’ennemi bourgeois capitaliste et patriarcal, de rester éternellement vierge, n’a pas tenu ses promesses. Mais plus que pour son indécence, elle est fautive de ne pas parvenir à être universelle ni totalement réelle, de ne pas devenir celui qui désire s’y identifier. Elle incarne un rêve collectif impossible que beaucoup de personnes homosexuelles ont elles-mêmes construit ou contribué à fomenter : c’est là son seul crime… mais il est énorme ! Beaucoup de personnes homosexuelles décident alors de se venger des simples femmes « mortelles » qui les entourent et de prendre leur distance avec elles. La plupart du temps, l’ensemble des femmes réelles paient pour la trahison d’une poignée d’actrices opportunistes et lâches. Dans les créations homosexuelles, ce sont souvent les personnages impuissants et homosexuels qui finissent par violer leur idole féminine ou leur meilleure amie.

La misogynie homosexuelle inattendue

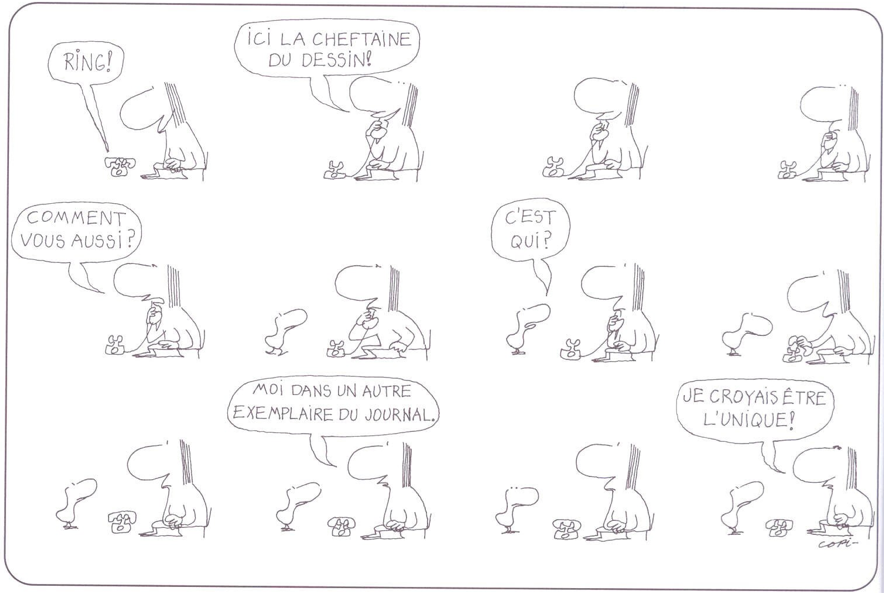

Planche « Sida » dans la B.D. « Le Monde fantastique des gays » de Copi

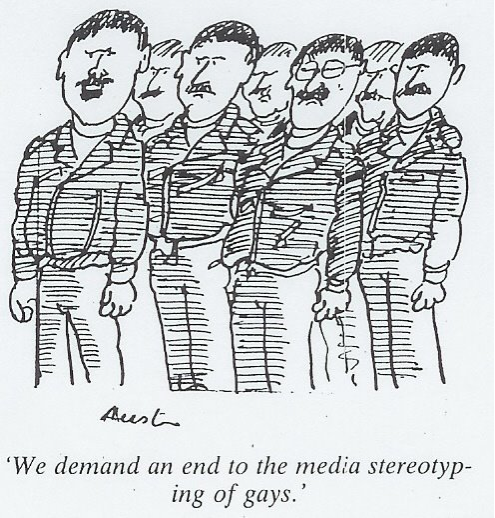

Actuellement, les media et la communauté homosexuelle se plaisent à nous faire croire que les personnes homosexuelles sont les meilleurs amis des femmes (cf. l’article « George Cukor, l’homme qui aimait les femmes… (jusqu’à un certain point !) », sur le site suivant). Rien n’est plus faux ! Certains hommes gay, connus pour être doux comme des agneaux avec les filles (ils passaient parfois leur temps en leur compagnie depuis la cour d’école), ou les « hommes de compagnie » des vieilles bourgeoises, se prennent volontiers pour l’antithèse des « machos ». Mais il suffirait qu’ils se penchent un peu sur leurs propres discours, créations artistiques et fantasmagorie pour changer d’avis ! Il y a parmi eux énormément de misogynes qui à la fois s’ignorent et qui revendiquent ouvertement leur aversion pour les femmes.

Ne nous y trompons pas. Beaucoup de personnes homosexuelles n’ont pas compris la femme réelle, et veulent régler leurs comptes avec celle qui leur aurait imposé un « martyr d’amour à dix-huit ans » (Arthur Rimbaud, Un Cœur sous la soutane, 1869-1872) parce qu’elles ont eu le malheur de la sacraliser dans leur jeunesse. Elles n’ont majoritairement perçu que l’enveloppe émotionnelle, sentimentale, plastique ou scientifique, de la femme, celle qui ne donne pas envie de percer plus loin le mystère féminin. Elles célèbrent une femme idéale qui n’est pas la femme réelle. La femme de chair et de sang, elles la transforment en « spectre du sex-appeal » (comme dirait Salvador Dalí), en caricature de petite fille modèle ou de matrone autoritaire, en monstre sacré intouchable avec qui elles pourraient maintenir une relation platonique à distance. Mais au fond, elles passent à côté.

Certaines psychanalystes féministes actuelles qui annoncent que l’arrivée des personnes homosexuelles et des femmes aux commandes du monde audiovisuel et professionnel va « préserver l’image de douceur de la femme » (Loïs Bonner dans le documentaire « Pin-Up Obsession » (2004) d’Olivier Megaton) se voilent complètement la face, surtout quand nous prenons conscience que la plupart des membres de la communauté homosexuelle, en collaboration avec des individus machistes et hétérosexuels (Russ Meyer, John Waters, et bien d’autres), ont contribué à construire et à intérioriser des images insultantes ou déréalisées de la gent féminine. Les personnes homosexuelles sont héritières, et parfois conceptrices, de la culture de l’image violente de la femme née après la Seconde Guerre mondiale (cf. je vous renvoie à l’important documentaire d’Olivier Megaton, « Pin-Up Obsession », diffusé sur la chaîne ARTE le 21 novembre 2004, et qui retrace l’inquiétante histoire de la vision de la femme dans nos médias).

Le paradoxe se situe dans le fait que la misogynie homosexuelle passe par la glorification de la femme imagée. Au cinéma par exemple, certains réalisateurs homosexuels ont parfois le don de la sublimer, de la rendre magnifique, de capter finement la psychologie et la sensibilité féminines. Et pourtant, c’est précisément parce qu’ils prétendent résoudre comme une équation esthétique ou émotive celle qui restera pour eux un mystère corporel et symbolique tant qu’ils se déroberont à elle qu’ils passent précisément à côté de son identité profonde. Catherine Breillat a tout à fait raison de parler du « regard intégriste sur la femme » (« Entretien… avec Catherine Breillat » (2004) de Gaillac-Morgue) porté par la majorité des individus homosexuels, car tel est le cas, y compris dans l’idéalisation.

Par leur imitation de la femme glamour, beaucoup de personnes homosexuelles ne rendent pas hommage à la femme réelle puisqu’elles la réduisent à une poupée Barbie, à une chanteuse sophistiquée de music-hall, ou à une actrice de films X. Le travestissement (chez les hommes gay) ou le refus radical du travestissement féminin (chez les femmes lesbiennes, et même chez les personnes transsexuelles : pour se dire travesti, il faut déjà avoir conscience d’être déguisé ; or, comme pour certaines, le déguisement est leur être profond, elles ne pensent pas se travestir (Vincent McDoom dans le magazine Égéries, n°1, décembre 2004/janvier 2005, p. 52) !) se veulent un chant à la femme. En réalité, il s’agit pour elles d’être « plus que femme », d’imiter la bombe sexuelle ultra-siliconée ou la grande actrice hollywoodienne. Au bout du compte, la surféminité est conquise par un dépassement du féminin, une caricature de femme-objet, ou (pour le cas lesbien) un rejet viscéral du « féminin d’accessoire » se traduisant par son absorption inconsciente par une sur-virilité d’apparat.

La passion homosexuelle pour la femme cache en réalité un sublime mépris. Plus les actrices connaissent un destin tragique, un succès foudroyant et éphémère, une réputation de pestes, plus elles ont de chances de devenir des icônes gay. Nous ne sentons pas d’amour entre les personnes homosexuelles et la femme médiatique. C’est bien plus fort et plus vil que cela. On va jusqu’à la folie passionnelle du fan prêt à défigurer sa star pour s’approprier le droit d’être le seul à la violer iconographiquement. Les artistes homosexuels qui toute leur vie ont le plus célébré la femme sont aussi ceux qui l’ont le plus maltraitée, au moins à l’écran, et parfois concrètement. C’est une triste réalité qu’il faut bien reconnaître.

Il arrive aussi que les femmes lesbiennes s’attaquent énormément aux femmes. Je peux vous assurer qu’on rencontre beaucoup plus de femmes machistes et misogynes dans les rangs lesbiens que parmi les femmes et les hommes dits « hétérosexuels ». Ces femmes si heureuses d’être « plus que des hétérosexuelles » méprisent très souvent les femmes mariées, bisexuelles, ou trop conformes aux canons de la beauté féminine définis par les media. Elles associent en général leur beauté de femmes à la superficialité, la maternité au summum de la soumission, l’engagement dans le mariage à un emprisonnement et un viol, la réalité de leur nature spécifique de femmes à une simple étiquette culturelle ou à un destin anatomique aliénant. Il n’est pas rare d’en entendre certaines – celles qui paradoxalement se battent pour l’homoparentalité ou le mariage gay – mépriser les femmes enceintes (Anne Hurtelle dans l’émission Ça se discute, sur la chaîne France 2, le 18 février 2004) en les traitant par exemple de « poules pondeuses » (véridique).

Croire que les femmes ne peuvent pas être machistes est précisément une attitude machiste. Le machisme, au fond, n’est que le mépris ou la célébration excessive de la faiblesse humaine : il n’a pas, comme certains se plaisent à le croire, de sexe ni d’orientation sexuelle prédéfinis. Beaucoup de femmes lesbiennes n’aiment pas la femme réelle, même si elles prétendent la défendre par une image victimisante. En voulant tirer la couverture à elles sous prétexte qu’elles seraient femmes (… éternellement spoliées et fières de l’être), elles oublient que le machisme est également l’affirmation d’une homosexualité féminine assumée. Cathy Bernheim, dans son autobiographie L’Amour presque parfait (2003), a tout dit quand elle écrit qu’« elle doit être un peu macho quelque part, au niveau du désir » (p. 132). Le lesbianisme semble être majoritairement une obéissance docile aux codes du machisme et du matriarcat, tout comme l’homosexualité masculine. Que certaines femmes lesbiennes ne s’étonnent pas que tout comportement ou apparence relevant du masculin social violent soit souvent perçu comme symptôme de lesbianisme. Les plus bisexuelles d’entre elles sont généralement les premières à affirmer que les hommes dits « hétérosexuels » sont en général bien plus doux avec elles que ne le sont leurs camarades lesbiennes, les premières aussi à dénoncer leur misogynie et leur haine d’elles-mêmes traduite en misanthropie (Marguerite Yourcenar, Le Coup de grâce (1938), citée dans la biographie Marguerite Yourcenar (1990) de Josyane Savigneau, p. 144).

La misogynie enrubannée de rose

Au lieu d’avouer frontalement aux femmes réelles qu’elles les rejettent via les femmes médiatiques et qu’elles les considèrent comme des putains, les personnes homosexuelles s’y prennent généralement de manière plus clean, avec des gants de velours. L’éjection se pare des meilleures intentions. L’excuse n° 1, en théorie très valable, trouvée par bon nombre d’hommes gay pour ne pas aller vers les femmes réelles, c’est l’évitement des souffrances : « Si je vais vers une femme, elle souffrira, et moi aussi. » Mais cette souffrance est bien souvent écrite avant qu’elle n’arrive. Certains supportent mal d’entendre Serge Lama chanter que « les amitiés particulières, c’est quand les filles nous font peur ». Mais il n’a pourtant pas tort. Beaucoup d’entre eux sont tétanisés par la femme, et camouflent leur peur par la fausse proximité et l’idolâtrie sincère ou singée. Ils envisagent, à tort mais non sans bons motifs, l’union sexuelle avec la femme comme l’inceste diabolique qu’elle n’est pas, puisqu’ils ont pour la plupart mis leur mère à la place de la femme.

Pour convaincre les femmes réelles de ne pas insister en matière d’amour, ils jouent les pestiférés homosexuels, inconsciemment troublés par une maladie incurable qui les dépasse. « Juan-Carlos oserait-il proposer le mariage à une femme s’il connaissait la gravité de son mal ? » (Manuel Puig, Boquitas Pintadas, Le Plus beau tango du monde (1972), p. 120) Ils pensent que les obus de Madonna ou de Dolly Parton les perforeront, que le passage à l’acte sexuel les fera disparaître – au moins symboliquement –, c’est-à-dire qu’il leur fera oublier qui ils sont, les rendra éternellement malheureux parce qu’ils vont commettre un meurtre et voir dans le visage de leur femme pénétrée par eux l’expression de la femme cinématographique violée. « Richard avait un grand respect du corps des femmes. Presque trop. Il avait toujours peur de faire mal. » (la compagne de Tanguy dans le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume) Ils trouvent cette peur de la sexualité anormale et révélatrice d’une identité minoritaire normale – l’homosexualité –, alors que pourtant, aucun homme ne s’aventure sans crainte dans le sexe de la femme, qu’il soit homosexuel ou dit « hétéro ». La sexualité nous met en face de nos richesses et de nos propres morts : ce n’est ni dramatique ni anodin.

La misogynie homosexuelle prend parfois une forme plus subtile : celle de la sincérité, de la « mixité de circonstance », celle de la camaraderie temporaire, de l’amitié adolescente en apparence désintéressée… mais en réalité, très intéressée (cf. je vous renvoie au code « FAP la « fille à pédés » » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) et qui cache une grosse misère affective, et du côté de la dénommée « fille à pédés » ( = FAP) et de celui de l’individu homosexuel.

L’hypocrisie de l’intégration forcée de la différence des sexes dans un cadre (= le couple homosexuel) qui la rejette trouve son climax dans la simulation de mixité femme-homme au sein de la communauté homosexuelle. J’aborde très largement le rejet des femmes lesbiennes par les hommes gay dans le code « Duo totalitaire gay/lesbien » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) La misogynie homosexuelle en mots :

Film « Teorema » de Pier Paolo Pasolini (et la bonne enterrée vivante…)

On retrouve le personnage homosexuel haïssant la femme dans énormément de productions artistiques homo-érotiques : cf. la pièce Hamlet, Prince de Danemark (1602) de William Shakespeare (avec la légendaire misogynie du héros), le film « Reflection In A Golden Eye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston (avec Weldon, l’ours mal léché, méprisant Leonora), la chanson « Cette fille est une erreur » du groupe Taxi Girl, le roman Les Jeunes Filles (1936) d’Henri de Montherlant, le film « Le Petit César » (1930) de Mervyn LeRoy (avec le personnage de Rico), le film « L’Aurore » (1927) de Friedrich Wilhelm Murnau, le film « Amours particulières » (1969) de Gérard Trembaciewicz, le film « Lonesome Cowboys » (1968) d’Andy Warhol, le film « Je vous hais petites filles » (2008) de Yann Gonzalez, la chanson « Henri, pourquoi n’aimes-tu pas les femmes ? » de Dranem, etc.

Le héros homosexuel se désigne lui-même comme misogyne, ou bien est traité de misogyne par un autre personnage : « Nous, les lopes, misogynes et misanthropes » (les quatre comédiens de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « C’est un avantage d’être pédé : au moins, on n’a pas à supporter ces connasses ! » (le Dr Labrosse parlant des femmes, dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone) ; « Elles sont idiotes ! » (Étienne et Bill s’adressant à deux de leurs partenaires féminines, dans le film « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy) ; « À l’exception de Cossima, vous avez méprisé les femmes. » (Wagner à Nietzsche, dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman) ; « Pédale misogyne, va ! » (Daphnée à Luc dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Misogyne en plus… Enfin, ça, c’est pas un scoop… » (Frédérique, l’héroïne lesbienne à son camarade gay Romuald, dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) ; « Son histoire était un concentré de tous les préjugés les plus misogynes. Les filles y étaient présentées comme des caricatures de femelles. Des goules anthropophages, lubriques et frigides à la fois. » (la voix narrative à propos de l’histoire racontée par Jason le héros homosexuel, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 65) ; « Je me méfie des femmes. Comme toi. » (Harge, le héros hétérosexuel, s’adressant à sa femme Carol, l’héroïne lesbienne, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes) ; etc.

L’homosexualité est parfois montrée comme la cause ou la conséquence directe de la misogynie ou de la misandrie (haine des hommes) : « À cause d’une femme, il en veut à toute ! » (Jean-Luc parlant de son amant Romuald, dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) Par exemple, dans le film « Plan B » (2010) de Marco Berger, le couple d’amants gay se forme sur la base d’un plan de vengeance contre l’inconstance amoureuse des femmes. Dans la pièce Lettre d’amour à Staline (2011) de Juan Mayorga, l’écrivain Boulgakov, sous l’emprise d’un Staline homosexuel, rejette sa femme Boulgakova, et ne ressent plus rien au lit avec elle : « Tu te sens coupable d’être avec moi plutôt qu’avec elle… » dira Staline, satisfait. Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, la misogynie de Georges, l’homme marié bisexuel, va s’accroître à mesure qu’il choisit de devenir un homosexuel exclusif : « Les femmes sont de plus en plus insupportables. » Il se met à rêver d’un monde sans femmes, puis s’en excuse à peine : « On ne peut pas s’empêcher d’espérer l’impossible. C’est humain. »

Chez le héros homosexuel, l’aversion pour la gent féminine se manifeste par le désintérêt : cf. la pièce A Woman Of No Importance (Une Femme sans importance, 1894) d’Oscar Wilde, le film « On est toujours trop bon avec les femmes » (1970) de Michel Boisrond, le film « A Mí, Las Mujeres, Ni Fu Ni Fa » (« Les femmes, ni chaud ni froid », 1972) de Mariano Ozores, etc. « Une femme sur les bras ? Qu’est-ce que j’en ferais ? » (Serge dans le film « L’Invité de la onzième heure » (1945) de Maurice Cloche) ; « Le pouvoir et les femmes ne m’intéressent pas. » (Thibaut de Saint Pol, Pavillon noir (2007), p. 13) ; « Faut pas croire. C’est bien, une femme. Ça tient compagnie. Mais après, ça peut devenir très chiant, une femme, quand ça s’y met. » (le héros homosexuel dans la pièce Big Shoot (2008) de Koffi Kwahulé) ; « Sacré boulet, cette Wendy… » (Clark dans la pièce Western Love (2008) de Nicolas Tarrin et Olivier Solivérès) ; « La meilleure femme ne vaut pas un bon cheval. » (une réplique du film « Le Banni » (1941) d’Howard Hawks et Howard Hughes) ; « Les femmes se sont tellement émancipées. » (le Dr Katzelblum, homosexuel, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « Pour moi, on ne peut pas faire confiance à une femme. » (Arnaud, homo, idem) ; « Si seulement elles avaient le sens de l’humour… » (le Dr Katzelblum, idem) ; « Aaaaah les femmes… Y’a toujours quelque chose de dérangé dans ces machines compliquées. » (Monsieur de Rênal, le mari efféminé de Louise, dans la comédie musicale Le Rouge et le Noir (2016) d’Alexandre Bonstein) ; « Quelle machine compliquée que la femme. » (idem) ; etc. Par exemple, dans le film « Certains l’aiment chaud » (1959) de Billy Wilder, quand Joe demande à son ami Jerry lui annonçant qu’il va se marier avec un homme « Pourquoi un homme en épouserait un autre ? », Jerry lui répond du tac au tac : « Pour être tranquille. »

Mais bien souvent, l’indifférence laisse place au mépris et à l’insulte claire et nette : « Je parle à vous, femmes traîtresses ! » (Cachafaz à ses voisines, dans la pièce éponyme (1993) de Copi) ; « Ô femelles ennemies ! » (Jean-Luc, le héros homosexuel de la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) ; « Une dame ici ?!? Ce ne peut être que ma belle-sœur. Dites-lui que j’ai détesté sa robe de chambre et que je n’ai pas l’intention de les recevoir. » (Cyrille, le héros homosexuel de la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Je ne veux pas mourir assassiné par une femme. J’ai passé ma vie à fuir les femmes ! » (idem) ; « Les vraies femmes ?!? Ça va pas ! Quelle horreur !!! » (Pedro dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphane Druet) ; « Il en faut du courage pour supporter les gonzesses ! Moi j’ai encore du mal ! Ah moi j’assume, je déteste les femmes. » (la bourgeoise de la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Sacré monstre ! » (Ignace à propos de sa future belle-fille, dans la pièce Yvonne, Princesse de Bourgogne (2008) de Witold Gombrowicz) ; « Putain de femelles. C’est toujours aux gars de se taper le boulot ! » (l’amant de Gary dans le film « À la recherche de M. Goodbar » (1977) de Richard Brooks) ; « Aaaah les femmes… J’aurais dû épouser un âne ! […] Voyez-vous cher ami, les femmes, c’est pervers. » (Didier s’adressant à son amant Bernard, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Putain de meufs ! » (Matthieu, le héros homosexuel du film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser) ; « Donatienne est en cuisine. Après tout, c’est une femme. » (Bernard, le héros homo parlant de sa meilleure amie, dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo) ; « Y’a tant de femmes ! Y’a tellement de femmes ! Pourquoi l’a-t-il épousé ? » (Cal – interprété par James Dean – parlant de son frère, dans le film « East Of Eden », « À l’Est d’Éden » (1955) d’Elia Kazan) ; « Moi ?!? Être une femme ?!? Oh quelle horreur ! » (Samuel Laroque dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « C’est toutes des sacs à foutre, les bonnes femmes ! » (Simoney dans le film « Cruising », « La Chasse » (1980) de William Friedkin) ; « J’ai envie de pisser comme une femme enceinte. » (Smith, le héros homosexuel, dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki) ; « Vous êtes connes comme des bourriques ! » (Bacchus s’adressant aux trois sœurs Minias, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « Une fille moche, ça va sans dire… » (Rodolphe Sand parlant de Rosetta, dans son one-man-show Tout en finesse, 2014) ; « Voici ce qui se passe quand on laisse sortir les femmes de la cuisine ! » (Jean-Jacques, l’un des héros homosexuels refoulés de la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis) ; « Elle va se taire, la pintade ! » (Ruzy, le héros homosexuel s’adressant à Marilyn, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Tu ferais mieux de rentrer chez toi faire tes lessives ! » (Marjan et sa pote s’adressant à Rana, chauffeur de taxi femme, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; etc.

Par exemple, dans la pièce La Reine morte (1942) d’Henry de Montherlant, l’Infante lesbienne trouve la femme – qu’elle idéalise en la personne d’Inès de Castro – trop « molle ». Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, Simon, le héros homo, est « très exigeant avec les filles », selon les dires de sa meilleure amie Leah. Dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, après avoir adulé l’actrice Sibylle, Dorian Gray la méprise suite à une représentation décevante : « Tu as tout gâché. Tu es vaine et stupide. » Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., Jonathan, l’un des héros homosexuels, insulte une femme dans le public de « vieille conne ! » simplement parce qu’il la fait rire. Dans la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor, Jean-Paul, le héros homosexuel (rentrant un instant dans la peau de Léonard de Vinci) dit à Catherine (interprétant Mona Lisa) qu’elle est « du caca ». Dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens, Jeanfi, le steward homo, qualifie les femmes de « bombonnes de merde » : « Les femmes, tu les déplaces, elles se constipent. »

Dans le film « Noureev, le Corbeau blanc » (2019) de Ralph Fiennes, le danseur et chorégraphe homo Rudolf Noureev est misogyne et ignoble avec les femmes, en particulier avec son amie Clara Saint qui semble pourtant amoureuse de lui. Il lui demande d’« arrêter de poser des questions idiotes ». Il refait le même procès en « idiotie » à Xenia, sa prof de danse. Plus tard, avec le plus grand sérieux, il insulte Clara en plein restaurant : « Fuck you ! ». La jeune femme n’est pas rancunière puisqu’après l’avoir emmené dans des clubs de danseuses dénudées, elle l’absout de toutes les crasses et de tous les coups bas qu’il lui a fait subir : « Je te pardonne d’être le plus égoïste des hommes. » dit-elle.

Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Rémi et Damien se rencontrent dans une laverie. À priori chacun est hétéro, mais les femmes dont ils parlent sont soit invisibles (Marie, la copine de Damien, et l’ex de Rémi), soit transsexuelles (Vanina). Elles sont tellement dématérialisées que Rémi finit par tomber amoureux de Damien. « Marie ne m’a pas remplacé par un con. Elle a toujours bon goût. » La femme est éjectée du triangle amoureux, après avoir été flattée et exploitée. « J’arrête. Toutes des chieuses ! » (Rémi justifiant son célibat) Les deux hommes découvrent de la lingerie féminine (culotte et soutien-gorge) oublié dans une des machines à laver de la laverie. Au départ, ils singent l’excitation, mais très vite, les dessous affriolants suscitent chez Damien (pourtant en couple avec une femme) le plus grand des dégoûts : « C’est une pute !! Salope !! »

Dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch (2015), Fabien, le héros homosexuel, ne mâche pas ses mots quant à la gente féminine : « Elles sont vivaces, ces p’tites bêtes. » ; « J’ai été obligé de laisser Cécile étendue sur le sol. C’est pas grave, c’est qu’une fille. On s’en fiche. » ; « Il y a une fille dans mon lit !! Qu’est-ce que je vais faire avec ça ?? J’espère qu’elle ne va pas me toucher, la vicieuse ! Je ne suis pas un sex-toy, Mademoiselle ! » ; « C’est mal fichu, une fille. Il manque l’essentiel ! » ; « C’est pas drôle d’être homo. Y’en a marre, je deviens hétéro. Comment ça marche, une fille ? Ça mange quoi ? Ça boit quoi ? Faut arroser combien de fois par jour ? »

Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Arnaud, l’un des héros homos, a des démêlés professionnels avec une collègue de boulot qui l’emmerde. Benjamin, l’amant d’Arnaud, surenchérit : « La peste ! » ; « C’est une sale petite peste de pute de connasse de merde ! » Plus tard, quand Arnaud découvre que Benjamin a eu, dans son parcours amoureux, une aventure avec une femme, lui pique une crise de jalousie : « Quoi ?!? Tu t’es tapé une meuf pour de vrai ?!? Mais c’est dégueulasse !! C’était une lesbienne, c’est ça ?!? »

Les femmes sont présentées comme des godiches, des bourgeoises sans cervelle, ou bien des caricatures de féminité fatale/violée, dans des créations telles que le film « Another Gay Movie » (2006) de Todd Stephens, le film « Girls Will Be Girls » (2004) de Richard Day, la pièce Jeffrey (1993) de Paul Rudnick, la pièce Les Homos préfèrent les blondes (2007) d’Eleni Laiou et Franck Le Hen, le film « Urbania » (2004) de Jon Shear, le film « Boat Trip » (2003) de Mort Nathan, le roman El Día Que Murió Marilyn (1969) de Terenci Moix, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, etc.

Par exemple, dans la comédie musicale Les Miséreuses (2011) de Christian Dupouy, on assiste à une parodie de la chanson « Être femme » de Nicole Croisille, transformée pour l’occasion en « Être infâme », qui en dit long sur ce que pensent les concepteurs de la pièce sur l’essence féminine…

Dans la bouche de beaucoup de personnages homosexuels, la féminité est associée à la violence, à la jalousie, à l’hystérie, au caprice, à la médisance, au danger sexuel, à l’animalité. Par exemple, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson, Zize, le travesti M to F, méprise les femmes enceintes, comparées à des « cachalots » ou à des vaches qui « mettent bas », et montre la jalousie comme une caractéristique typiquement femelle : « Toutes les femmes du mariage étaient jalouses. » Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Nounours, l’un des héros homos, est un artiste d’art contemporain qui peint des vagins en forme de nénuphars roses… et tout le monde trouve ça moche et ignoble.

b) Toutes des guenons !

Film « Cabaret » de Bob Fosse

Il arrive même au héros homosexuel de comparer les femmes à des êtres laids, des cruches décervelées, et même des singes ! : « Ce qui rend les femmes bêtes, c’est d’avoir la cervelle en trop. » (le travesti M to F Charlène Duval, dans son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « Tous les deux, si on les écoute, toutes les filles sont moches, seuls les mecs sont des tops models ! » (la mère de Bryan parlant de son fils et du petit copain de ce dernier, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 410) ; « Je préfèrerais coucher avec un chimpanzé plutôt qu’avec Martine. » (Jules le héros homosexuel s’adressant à Martine, la prostituée, dans la pièce Les Sex friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « Regarde ces jambes de guenon. J’ai même pas eu le temps de m’épiler. » (Gwendo, la « fille à pédés », dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Elles étaient allées chez Jacques Desinges. » (Zize, le travesti M to F décrivant les belles jeunes femmes en compétition au concours de Beauté avec lui, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson) ; « On dit à la Comédie Française qu’on choisit toujours des filles de concierge qu’on habille en singe… » (l’efféminé Villedieu – Jean-Claude Brialy – dans le film « Le Juge et l’Assassin » (1976) de Bertrand Tavernier) ; etc.

Très souvent dans les fictions homosexuelles, la féminité est liée à un animal, la guenon : cf. la pièce On vous rappellera (2010) de François Rimbau (avec le singe en peluche de Léonore, l’héroïne lesbienne), le concert Le Cirque des mirages (2009) de Yanowski et Fred Parker (avec la référence à « une vieille rombière fagotée comme une guenon »), le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall (avec Mme Blackeney comparée à un singe, p. 367), le roman Le Singe et la Sirène (2001) de Nicolas Dumontheuil et Éliane Angéli, la chanson « Where’s My Girl… And Where’s My Monkey ? » d’Étienne Daho, la chanson « Adelaïde » d’Arnold Turboust (« De temps en temps, je vous observe quand votre singe vous promenez. »), le vidéo-clip de la chanson « Land Of Confusion » du groupe Genesis, la pièce Le Retour au désert (1988) de Bernard-Marie Koltès, le film « The Monkey’s Mask » (2001) de Samantha Lang, le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol (où la khôlleuse est comparée à une « guenon »), le film « Dans la peau de John Malkovich » (1999) de Spike Jonze, le roman Autopsie d’un petit singe (1998) d’Andrea H. Japp, le film « Rebel Without A Cause » (« La Fureur de vivre », 1955) de Nicholas Ray (avec la scène de Natalie Wood qui, au moment de sortir son miroir de poche pour se refaire une beauté, se fait comparer à un singe), la pièce L’Autre monde, ou les états et empires de la lune (vers 1650) de Savinien de Cyrano de Bergerac, le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte (avec la femme-guenon), le film « All Men Are Apes » (1965) de Joseph P. Mawra, le film « B. Monkey » (1998) de Michael Radford, la chanson « Monkey Me » de Mylène Farmer, le film « Cabaret » (1972) de Bob Fosse (avec le Maître de cérémonie, très efféminé, mimant un mariage avec une guenon en robe de mariée), le roman La Journée de la guenon et le patient (2012) de Mario Bellatin, le film « La Forme de l’eau » (« The Shape of Water », 2018) de Guillermo del Toro, etc.

Aussi surprenant et insultant que cela puisse paraître, la femme-singe est un archétype de la fantasmagorie homosexuelle : « cette singe d’Élise » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 202) ; « À son tour, Leyla gesticulait contre mon flanc en manquant de me faire tomber. Singe qui singe sa guenon, agacée, je l’envoyais rouler sur le parquet. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 130) ; « C’est pas à une vieille guenon qu’on apprend à faire la grimace… » (Grany dans le one-man-show Comme son nom l’indique (2008) de Laurent Lafitte) ; « On avait dit ‘Pas celle avec le singe’. » (Patrick Bruel quand Michèle Laroque le menace de dévoiler sa sex-tape avec la marionnette Jean-Marc, dans Mission Enfoirés 2017); etc.

Par exemple, dans la pièce Yvonne, Princesse de Bourgogne (2008) de Witold Gombrowicz, Yvonne, la femme-objet blonde, est imitée en macaque ; un peu plus tard, elle est qualifiée de « guenon ». Dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman, Nietzsche traite Salomé de « petit singe » ; par la suite, Élisabeth la nomme « singe rachitique » ; Goebbels renchérira : « On représente la femme sous la forme d’un gorille. » Dans la pièce À plein régime (2008) de François Rimbau, Lola est traitée de « vieille guenon ». Dans le roman L’imposture (1927), Jules, le jardinier-masseur homosexuel, ancien légionnaire est mis en scène par Georges Bernanos. Il sert le critique littéraire obèse Henri Guérou que vient visiter M. Pernichon. Une fillette fait irruption dans la pièce et il la chasse. Puis en parlant de son maître, il lui dit : « … Et il faut que ça se laisse détruire par des femelles, des garces – respect de vous monsieur – et qui n’ont pas l’âge, des vrais singes ! Dieu sait ce qu’il en consomme, et de pas ordinaires ! … » Dans la pièce Elles s’aiment depuis 20 ans de Pierre Palmade et Michèle Laroque, Mathilde racontant à son amante Isabelle son rêve, avec « une majorette avec une tête de babouin ».

Cette animalisation de la femme est parfois une vengeance secrète réservée à une incestueuse famille, réelle ou symbolique : « Mal à l’aise, ta mère te fait penser aux femelles orangs-outans qui, même après la mort de leur bébé, continuent de le transporter d’arbre en arbre, de mimer l’allaitement, de le choyer comme si de rien n’était. » (Félix dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 170) Par exemple, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, le Père 1, homosexuel, se présente comme le « Gorille de feu son père », en prenant ainsi le place et le rôle de la femme soumise auprès de son « mari » le Père 2.

Sinon, la métaphore du singe associée à la féminité peut tout à fait être une image triviale et potache du sexe génital des femmes. Par exemple, dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afailal et Yannick Schiavone, dès le début de l’histoire, Sana, l’héroïne lesbienne, parle d’un singe qu’elle a vu en songe : « J’ai rêvé d’un singe. » Sa ex-compagne, Noémie, qui essaie de revenir subtilement à elle, joue sur la même corde sensible : « Sana, je dois te parler. Je sais que toi aussi, tu as rêvé du p’tit singe… »

Dans l’expression « femme singe », il y a « femme singée ». On voit que la femme-singe correspond tout simplement à la femme-objet, à la femme-potiche (parfois valorisée) : « Ça me faisait plaisir de la voir habillée comme moi à côté de moi, comme un singe, à la tribune officielle. Pauvre Fanny. » (Evita dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « À quinze ans, mon père m’a échangée à un Marocain contre un singe. » (Arlette dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, p. 105) ; « Le doute vous habite… Vous vous attendiez à Demis Roussos dans le rôle de Dieu ? Et vous vous retrouvez avec Anna Nicole Smith/Lolo Ferrari/La Cicciolina… De toute façon, je vais décevoir toutes vos attentes » (Lise dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « J’étais une esclave dans mon propre foyer, un animal en cage. Un singe que l’on donnait en spectacle dans la rue. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 132) ; « Je les regardais s’engouffrer tous dans l’escalier qui menait au balcon, lorsque je reconnus Perrette Hallery de dos… accompagné d’une magnifique femme en manteau de poil de singe, rousse à mourir sous son chapeau à voilette, la peau laiteuse et la démarche assurée. Le cliché de la belle Irlandaise, Maureen O’Hara descendue de l’écran pour insuffler un peu de splendeur à l’ennuyeuse vie nocturne de Montréal, la Beauté visitant les Affreux. […] La fourrure de singe épousait chacun de ses mouvements et lui donnait un côté ‘flapper’ qui attirait bien des regards admiratifs. Les hommes ne regrettaient plus d’être là, tout à coup. » (le narrateur homo décrivant la belle Maureen O’Hara, dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 44) ; etc.

La femme-singe, c’est quelquefois aussi le personnage homosexuel ou bien travelo : « Moi, c’est Chita mais je suis épilée. » (Francis, le héros homosexuel de la pièce Hors-piste aux Maldives (2011) d’Éric Delcourt) ; « Qu’est-ce qu’elle est monstrueuse, cette fille, oh la la, et comme elle s’habille ! Tu es un singe, mon pauvre vieux ! Ça se voit à cent mètres que tu es un travelo ! » (Daphnée à Micheline dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Alors, elle, resplendissante, monterait et redescendrait la Butte, comme une pute enveloppée de Chanel à la lumière de la lune, toute seule avec son destin, singe, guenon ou femme cruelle, souvenir d’un Carnaval solitaire de fille à bite ou d’homme sans apparat ! » (Fifi à propos de Lou dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Et si je mettais une cape en singe noir ? Le singe noir et le cygne blanc c’est très intéressant ensemble. » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Eh ! vous, commença-t-il, la bouche pleine, que diriez-vous de certaine jeune demoiselle à la chasse ? Que diriez-vous d’une grosse jambe de chaque côté de son cheval, comme un singe sur une branche. » (Roger critiquant l’héroïne lesbienne Stephen, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 69) Dans le film « Tomboy » (2011) de Céline Sciamma, le père de Laure la traite affectueusement de « petit singe ». Dans le film « Fried Green Tomatoes » (« Beignets de tomates vertes », 1991) de John Avnet, Idgie, l’héroïne lesbienne, se fait traiter de singe par Julien quand elle n’a que 7 ans : « On dirait une vraie guenon ! ». Cela la blesse profondément, même si elle ravale son orgueil en jouant au « p’tit mec ».

c) Toutes des putes !

Les femmes réelles ont le malheur d’être fragiles, de ne pas être des Superwomen… ce qui attise chez le héros homosexuel une déception et une méfiance croissantes. Par exemple, dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, le juge Kappus, secrètement homosexuel, décrit Lucile (avec qui il est marié) comme une femme « trop douce pour que cela ne vire pas au mensonge. » (p. 118)

Film « Remember Me In Red » d’Hector Ceballos

Dans les fictions homo-érotiques, la femme, jadis désincarnée en vierge, finit, parce qu’elle est incarnée, par être traitée de prostituée, de femme impure, de putain, par le héros homosexuel : « T’as l’air d’une pute. Cache-moi ces mamelles. » (Alba à Claudia sa servante, dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) ; « Les femmes sont toutes des putes. » (Franck, le personnage homosexuel de la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely) ; « Tu vas la fermer, salope !!!! » (Romain Carnard, le coiffeur homosexuel, à la concertiste Isabelle, dans la pièce Dernier coup de ciseaux (2011) de Marilyn Abrams et Bruce Jordan) ; « Toutes les femmes sont des salopes. » (Raphaël, le héros homosexuel de la pièce Open Bed (2008) de David Serrano et Roberto Santiago) ; « Toutes les femmes sont des putes. » (Willie, le héros homosexuel du roman La meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 103) ; « Tu es toujours habillée comme une pute ! » (Louis à son « mari » Marie-Gabrielle, dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone) ; « Les filles ?… Vous voulez dire des putains. » (Marie Besnard dans le téléfilm « Marie Besnard, l’Empoisonneuse » (2006) de Christian Faure) ; « C’est que des catins ! » (les héros de la pièce Vu duo c’est différent (2008) de Garnier et Sentou) ; « Nathalie, c’est une pute ! » (Stéphane, le héros homosexuel de la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Et il paraît qu’il y en a qui s’en serve comme un ventriloque. » (Samuel Laroque parlant du vagin des femmes, dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « Toutes des putes. Même maman ! » (Gwendoline dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Je suis sûr qu’elle a laissé un parfum de pute sur l’oreiller ! » (Benjamin, en parlant avec ressentiment d’Isabelle à son amant Pierre, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « T’es habillée comme une pute. » (Jean-Pierre s’adressant à sa femme Fanny – qui va se lesbianiser –, dans la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat) ; « Ça fait pute. » (Seb, homosexuel, s’adressant à sa meilleure amie Marie à propos de sa tenue, dans le film « Pédale dure » (2004) de Gabriel Aghion) ; etc.

Par exemple, dans le roman Des chiens (2011) de Miko Nietomertz, Polly, la meilleure amie lesbienne de Simon, l’un des héros homosexuels, est dépeinte comme une femme embauchée dans un peep-show ; et on voit clairement que dans l’esprit de Cody, le héros homosexuel nord-américain hyper maniéré, être une femme se limite à être violé : « Il a venu pour s’excuser […] Il a été obligé de ma voler, mais il a dit désolé, quoi et on a fait l’amour ensemble. » (p. 112).

Dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet, le couple « marié » Dominique et Marcel rivalise de misogynie. D’ailleurs, Raymond, le fils de Marcel, le leur fait remarquer : « Ah bravo ! Au rayon Misogynes, vous vous placez large ! » Par exemple, ils traitent de « salope » leur amante commune.

Dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, Pierre, le héros homosexuel, envisage les femmes comme des objets, des faire-valoir ou des mères porteuses (il organise une « Soirée Génitrices » chez lui), exactement comme le font les personnages hétéros : « J’ai adoré me taper des femmes plus belles que les leurs. Juste pour faire chier mes copains hétéros. » Il veut un enfant et surtout pas une fille : « Déjà, si tu prévoies de me faire une fille, tu pars mal. […] Si c’est une fille, on la noie. » (Pierre, le héros homosexuel, à sa meilleure amie Sylvie qui désire porter un enfant de lui par tous les moyens) Et Isabelle, l’étrangère hétérosexuelle de l’histoire, se définit elle-même comme « une salope » qui ne peut pas se satisfaire d’un seul homme et qui peut coucher et faire des enfants à n’importe quel homme-objet qui saura la valoriser matériellement.

Dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis, Viviane se fait traiter de « grosse pute ». Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) Abdellatif Kechiche, Emma insulte sans s’arrêter sa copine Adèle de « sale pute », de « traînée », de « prostituée », une fois qu’elle a découvert ses fidélités hétérosexuelles. Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Danny traite « gentiment » sa meilleure amie Abbey de « pute ». Dans le one-man-show Le Jardin des dindes (2008) de Jean-Philippe Set, une mère traite sa fille Kimberley de « petite pute ». Dans le film « Vil Romance » (2009) de José Celestino Campusano, Alejandra est traitée de pute par Raúl, l’irascible héros homosexuel. Dans la pièce Bang, Bang (2009) des Lascars Gays, les filles sont définies comme « des pétasses » et des « putes ». Dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Xavier, l’un des héros homosexuels, traite les femmes de « grosses poufs », de « grognasses ». Dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant » (« Les Larmes amères de Petra von Kant », 1971) de Rainer Werner Fassbinder, Petra qualifie sa copine de putain : « Tu n’es qu’une misérable petite putain… » Dans la pièce Western Love (2008) de Nicolas Tarrin et Olivier Solivérès, Clark rebaptise sa bien-aimée Lili Jane « Lillipute ». Dans le film « Crocodile Dundee II » (1988) de John Cornell, la femme est traitée de « pute » par le personnage homosexuel. Dans le film « Garçon stupide » (2003) de Lionel Baier, comme Marie, la « fille à pédés », a été « infidèle » à son meilleur ami homo Loïc (elle a osé sortir avec un autre homme que lui !), ce dernier la traite de « pute ». Dans le film « Eating Out » (2004) de Q. Allan Brocka, Gwen, la FAP, se fait également insulter de « pute » par son copain gay Joey. Dans la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne, Bernard qualifie France de « pute » parce qu’elle sort avec une femme. Dans la pièce Les deux pieds dans le bonheur (2008) de Géraldine Therre et Erwin Zirmi, Damien, l’homosexuel, traite sa meilleure amie de « garce ». Dans la pièce Confidences entre frères (2008) de Kevin Champenois, Damien injurie Amélie de « salope » parce qu’elle a osé coucher avec son frère Samuel. Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, Cindy, la « fille à pédé » dont Tom, le héros homo, se sert comme couverture hétérosexuelle, est maltraitée et méprisée par l’ensemble de la famille de Tom ; par exemple, la mamie de Tom parle d’elle comme « la traînée qui pose dans les magazines avec mon petit-fils ». Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, le pasteur Ralph traite sa femme de « salope » parce qu’ils ont chopé une maladie vénérienne et qu’il n’assume pas sa propre pratique homosexuelle extra-conjugale. Dans la pièce La Belle et la Bière (2010) d’Emmanuel Pallas, Léo, le héros homosexuel, traite sa sœur lesbienne Garance de « pute ». Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, Alban Mann traite sa propre fille de « pute » (p. 18), et finira par la tuer, comme il a assassiné sa femme Greta, elle-même prostituée « professionnelle ».

d) Toutes des diablesses !

Chez le personnage homosexuel, le dégoût des femmes semble presque épidermique : « J’étais terrorisé. Elle était tout près de moi. Elle n’était plus la même jeune femme qui m’avait abordé. Plus elle parlait, plus elle devenait une autre. Avec une autre voix. Un autre âge. Elle était collée à moi. Je sentais son odeur. Je reconnaissais cette odeur. Il fallait fuir. C’était l’odeur de la mort. » (Omar, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa (2010), p. 47) ; « Tu sais bien que les femmes, nues ou pas, ça m’écœure. » (François, le héros homosexuel, à Marc, dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos) ; « Elle me répète qu’elle m’aime et je joue avec elle comme un petit animal effrayé. Ses baisers me donnent la nausée. La manière dont elle s’est jetée dans mon lit, dont elle s’est couchée contre moi, sans que je lui demande rien, me dégoûte. […] Son insouciance, sa beauté me répugnent. » (Heinrich parlant de Madeleine, dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 65) ; « Ce sont de vraies femmes, chéri. Regarde. Vomis au besoin mais ne les touche pas. L’homme naît d’elles, de ces grossiers objets de reproduction. » (Louis XIII dans le film « Les Diables » (1971) de Ken Russell) ; « Dans toute femme, il y a une Ève malveillante qui sommeille. » (Rodin, l’un des héros homosexuels de la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « La femme est l’avenir des pommes. » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; « Cette femme diabolique […] qu’est-ce que je la déteste ! » (le narrateur parlant de Marilyn, dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 97) ; etc.

La femme-serpent, la femme-ventouse, ou la femme-pieuvre fait son apparition dans l’imaginaire fantasmatique homosexuel : « Quand je quittais la scène, elles m’attendaient en coulisse par grappes ! Parfois elles montaient par le trou du souffleur ! » (Cyrille, le héros homosexuel de la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « La grosse Carole, pute géante à bras tentaculaires, est entourée de nabots besogneux, tous occupés à ses aises. Ils sont fourmis naines à côté d’elle. » (Vincent Garbot dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 8) ; etc. Par exemple, dans la nouvelle « La Chaudière » (2010) d’Essobal Lenoir, le narrateur homosexuel essaie de se débarrasser de « cette inconnue dont les bras serpentaient autour de la taille de son Didier » (p. 22). Dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, il est question des « tentacules de Marilyn » (p. 100).

Dans le roman Les Nettoyeurs (2006) de Vincent Petitet, par exemple, l’ensemble des femmes passe au crible du regard sexiste et asexualisant du héros Antoine : « Martine Van Decker puait. Martine était une énigme pour tous. Ses collègues la surnommaient ‘l’erreur de casting’. Antoine se dit qu’il vaudrait mieux l’éviter à l’avenir, surtout le matin, à cause de son haleine. » (pp. 58-59) ; « Magda Sterner arborait une saharienne rouge munie de quatre poches et ceinturée d’une série d’anneaux métalliques. […] Elle avait quelque chose de froid, d’asexué. » (idem, p. 74) ; « Magda, intimidante dans son fourreau rouge sang » (idem, p. 75) ; « Magda dans sa combinaison rouge, le fouet à la main, faisant tinter sa ceinture métallique. Une dominatrice, sans doute. Une dangereuse perverse cérébrale. » (idem, p. 76) ; « Magda faillit s’étrangler avec la fumée de cigarette. Elle toussait comme une truie. » (idem, p. 82) ; « Magda s’arrachait un poil du nez quand Antoine frappa à sa porte. » (idem, p. 142) ; « la ceinture en python agressive » (idem, p. 142) ; « Magda portait un masque oriental rouge sang aux traits grossiers, épouvantables. Des yeux furieux, révulsés. Des dents tranchantes comme des couteaux. » (idem, p. 243)

Dans beaucoup d’œuvres homosexuelles, la féminité est présentée comme diabolique, monstrueuse : cf. le film « The Devil Wairs Prada » (« Le Diable s’habille en Prada », 2005) de David Frankel (avec l’odieuse Miranda), les films « La Diablesse en collant rose » (1959) de George Cukor, le film « Les Diables » (1971) de Ken Russell, le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau (avec le proviseur Madame Smelker qui est un vrai monstre qui pue), la chanson « L’Enfer et moi » d’Amandine Bourgeois, etc. Je vous renvoie à la partie sur les femmes habillées en rouge dans le code « Carmen » de ce Dictionnaire des Codes homosexuels.

La beauté de la femme n’est pas envisagée comme une force fragile, mais bien comme une arme redoutable, qui soumet et assigne un cruel destin. Pour beaucoup de héros homosexuels, une vraie femme belle est une femme jalouse, fuyante, dangereuse, peste, voleuse, bavarde, bruyante, intrusive, curieuse, parlant pour ne rien dire ou pour médire, séductrice, maléfique, manipulatrice (cf. le film « Un Mariage de rêve » (2009) de Stephan Elliot) : « Sa sœur cadette, la duchesse de Malaga, était réputée être la plus belle femme d’Espagne et avait fait tourner la tête à plusieurs couronnes jusqu’au moment où, à sa majorité, elle dût décider entre trois jeunes rois et qu’elle déclara tout simplement qu’elle entrait dans les Ordres. » (Copi, nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978), p. 9) ; « Vous, les gouines, et les femmes toutes, qui venez mettre le nez dans les affaires du quartier, vous êtes des vrais gangsters ! […] Vous nous chantez des chansons pour met’ les pauvres à l’Hospice, les voleurs dans les prisons, les Arabes en Arabie et garder tout le pognon ! » (Ahmed dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Et puis les femmes avaient des cris trop stridents, alors nous sommes partis. » (cf. la dernière phrase de la nouvelle « Crime dans la cité » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 74) ; « Pour imaginer au mieux l’état d’esprit du type écrivant, il faut se figurer une immonde et très grossière Salope. Vincent Garbo se propose de la nommer Carole. Carole la Monstrueuse. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 8) ; « Avec sa bouche d’anthropophage rouge carrosserie, ses cheveux façon perruque en nylon du Crazy Horse, elle aurait pu jouer dans une parodie porno de films de vampires. » (Jason, le héros homosexuel décrivant Varia Andreïevskaïa, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 56) ; etc.

Par exemple, dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, le père homosexuel d’Henri (le héros qui feint l’homosexualité) traite Elsa, la copine de son fils, de « folle » : elle serait « une de ces tordues » qui va détourner son fils du « droit chemin de l’homosexualité ».

Pour le dramaturge argentin Copi, une femme, ça cancane, forcément ! (cf. le titre de la nouvelle « Les Potins de la femme assise », 1978) Ça tue aussi ! « T’as jamais rencontré une femme de ta vie, toi ? Une vraie femme, de celles qui te font cher jusqu’à la mort ? » (Daphnée dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi)

La femme est jugée maudite, quand bien même cette malédiction la rende soi-disant belle, désirable, forte : « Dalida, l’orchidée noire, la maudite, la veuve noire, le monstre à deux têtes, Luigi, Lucien, Richard, pris dans un lien inextricable. » (cf. la pièce Dalida, du soleil au sommeil (2011) de Joseph Agostini) Par exemple, dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018, Crunch, l’un des personnages homos, a cogné sa femme en lui faisant l’amour parce qu’il a vu en elle le visage du diable.

e) La misogynie en actes (Toutes des martyres !) :

Une telle vision de la femme n’est pas sans conséquence dans le comportement du héros homosexuel. La misogynie se traduit en actes. D’abord une distance : les femmes sont mises à distance, abandonnée. Par exemple, dans le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, Paul, le héros homosexuel, abandonne Mousse. Dans le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, Lena se fait pousser dans les escaliers. Dans le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier, François brutalise Catherine et simule qu’il tire un coup de feu sur sa copine Christine. Dans le film « Il Compleanno » (2009) de Marco Filiberti, Francesca, la femme de Mateo, se fait écraser par une voiture après qu’elle ait découvert son mari au lit avec un homme. Dans son one-man-show Les Bijoux de famille (2015), la langue de Laurent Spielvogel, le héros homosexuel, fourche : au lieu de dire l’expression « exécution des Bar Mitsvah », il dit « exécution des Miss ».

Film « The Gay Bed & Breakfast of Terror » de Jaymes Thompson

L’homosexuel fictionnel entraîne la FAP à la mort (cf. la tante d’Angelo dans le film « Mambo Italiano » (2003) d’Émile Gaudreault ; Marie qui se suicide après que Loïc l’ait espionnée et isolée des prétendants masculins avec qui elle aurait pu faire sa vie, dans le film « Garçon stupide » (2003) de Lionel Baier, Amira Casar qui tente de se suicider dans le film « Anatomie de l’enfer » (2002) de Catherine Breillat, etc.). Par exemple, dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas a viré sa cuti et avoue avoir « une ex suicidaire ».

Ensuite, le personnage homosexuel passe au viol, notamment en détruisant, par le passage à l’acte sexuel, le lien d’amitié qui l’unissait à la femme. « Ça fait combien de temps que tu la supportes, l’autre folle ? » (Philippe, le personnage homosexuel de la comédie musicale La Belle au bois de Chicago (2012) de Géraldine Brandao et Romaric Poirier) Par exemple, dans le téléfilm « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve, Vincent, le héros homo, brise la virginité de sa meilleure amie Noémie, avant de se résigner à une homosexualité exclusive. Dans le film « Edge Of Seventeen » (1998) de David Moreton, Éric, le personnage homosexuel, embrasse sa meilleure amie Maggie avant de la laisser tomber. Dans le film « Eating Out » (2004) de Q. Allan Brocka, Joey a couché avec sa meilleure amie Gwen pour tester s’il était gay. Dans le roman Gaieté parisienne (1996) de Benoît Duteurtre, Marianne, la FAP, est utilisée sexuellement puis jetée par Nicolas, le héros homo. Dans la pièce Son mec à moi (2007) de Patrick Hernandez, Daniel couche avec Nina pour découvrir qu’il est finalement gay. Dans le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure, Carole sert de couverture sociale à son meilleur ami Laurent qui ne s’assume pas en tant qu’homosexuel ; ensuite, il la force plus ou moins à coucher avec lui pour tester sa propre « hétérosexualité », puis a une « panne » au lit. Dans la pièce Pas folle, le gay ! (2006) de Gianni Corvi, Fred teste son hétérosexualité avec sa meilleure amie avant de se découvrir « 100% homo ».

Très souvent, le personnage homosexuel impuissant finit par violer son idole féminine ou sa meilleure amie FAP (qui lui aura préalablement servie d’appât à mecs), pour se venger de sa faiblesse et de sa virilité blessée, ou bien parce que la femme convoitée ne se laisse pas posséder. « Toutes ces femmes dont il avait envie (bien que ce désir en soi lui fît horreur), jamais il ne pourrait les obtenir au moment même où il les voulait, c’est-à-dire tout de suite, car il faudrait d’abord trouver le moyen de leur être présenté, puis leur parler avec adresse, alors que dans son cœur il les méprisait. » (Emmanuel Fruges dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 169) ; « Mon plan consistait à passer une nuit avec toi. Cette nuit-là, je t’aurais baisée jusqu’à te fendre en deux. » (Victor à Helena, dans le film « Carne Trémula », « En chair et en os » (1997) de Pedro Almodóvar) ; etc. Par exemple, dans la pièce Qui aime bien trahit bien ! (2008) de Vincent Delboy, Sébastien l’homosexuel trahit sa meilleure amie Stéphanie parce qu’il lui avoue finalement qu’il veut la posséder pour lui tout seul.

J’étudie plus largement le thème du « Violeur homosexuel » dans le code du même nom, sur mon Dictionnaire des Codes homosexuels. La misogynie peut aller jusqu’à l’envie de meurtre ou le meurtre : « Vous ne savez pas le mal dont vous êtes capables. » (Amira Casar en parlant des hommes homosexuels, dans le film « Anatomie de l’enfer » (2002) de Catherine Breillat) ; « J’t’attendais pour te violer. » (« JP », le héros homosexuel, en boutade à son amie Clara, dans la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand, l’épisode 2 « Intuition féminine »)

Par exemple, dans le film « Hable Con Ella » (« Parle avec elle », 2001) de Pedro Almodóvar Benigno, l’infirmier homosexuel, viole sa patiente Alicia, qu’il a soignée pourtant apparemment avec sollicitude, et veillée comme une idole. Dans le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, Bruno tue la femme de Guy. Dans le film « ¿ Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto ? » (« Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? », 1984) de Pedro Almodóvar, le flic impuissant viole Gloria sous la douche. Dans le film « Madame Satã » (2001) de Karim Ainouz, João bat et défigure sa star-fétiche Victoria. Dans le film « Reflections In A Golden Eye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston, Williams, le héros homosexuel, viole Leonora. Dans le film « Tesis » (1996) d’Alejandro Amenábar, Bosco tente de violer Angela. Dans le film « Psycho » (« Psychose », 1960) d’Alfred Hitchcock, Norman Bates tue Marion après l’avoir désirée et observée à travers les murs. Dans le film « Scandale aux Champs-Élysées » (1948) de Roger Blanc, Étienne assassine plusieurs femmes. Dans la pièce La Muerte De Mikel (1984) d’Imanol Uribe, Mikel l’homosexuel mord le clitoris de Begoña pendant son sommeil. Dans le film « J’ai pas sommeil » (1993) de Claire Denis, un homo psychopathe tue des vieilles dames. Dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, Emmanuel, le personnage homosexuel, maltraite physiquement les femmes.

Film « Matador » de Pedro Almodovar

Dans les fictions homo-érotiques, on nous offre régulièrement des descriptions explicites de gestes de maltraitance opérés sur les femmes : « Ayez pitié d’une pauvre femme par-dessus vieille ! J’allume la boule. Vous la voyez votre petite Delphine pendue ? Monsieur, me dit-elle, je me sens mal. Mes sels ! Je la gifle. Je l’attrape par les cheveux, lui cogne le front contre la boule de cristal, elle râle, elle s’affaisse sur sa chaise, elle a une grosse boule bleue sur le front, un filet de sang coule de son oreille. En bas on entend le bruit régulier de la caisse, je regarde par la fenêtre, le boulevard Magenta est toujours le même. La vieille continue de râler, je l’étrangle, elle meurt assise. Je me recoiffe de mon peigne de poche, j’enfile mon imperméable. » (le narrateur homosexuel assassinant la voyante extra-lucide Mme Audieu, dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 89) ; « Delphine est morte ! crie l’une, Madame Audieu est morte ! crie l’autre. L’une pendue, l’autre étranglée. » (idem, p. 91) ; « Qu’est-ce que je regrette de ne pas m’être débarrassé d’elle au début, ça aurait été facile de l’empoisonner au Pim’s lui mettant de l’arsenic dans son verre de vodka-orange, qui m’aurait soupçonné ? […] Aïe, ma mère, pourquoi m’as-tu fait si misogyne ! » (idem, p. 87) ; « Mimile ramasse une pierre et frappa la Reine des Hommes sur la tête jusqu’à ce que le sang inonde ses cheveux blancs et qu’elle roule par terre. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 65) ; « Son visage et ses beaux cheveux blonds étaient couverts d’excréments. » (le narrateur décrivant la belle Truddy, dans la nouvelle « Les Potins de la femme assise » (1978) de Copi, p. 33) ; « Il a poignardé Suzanne York. » (Stephany présentant Jonathan, homosexuel, à son ami Joe, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; etc.

Le héros homosexuel réserve bien souvent à la femme qu’il met en scène les pires sévices. Par exemple, dans le roman Vincent Garbot (2010) de Quentin Lamotta, le héros balance de l’acide chlorhydrique sur l’une de ses camarades de classe, Sophie, qu’il défigure (p. 64), et fait sa fête à Adrienne (« J’ai résolu de faire mourir Adrienne Toiture. Elle mourut culbutée par une auto. », p. 125). Dans le film « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy, Dutrouz découpe en morceaux « Lola Lola » qu’il met dans une malle. Dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet, Álvaro choisit une drôle de manière de déclarer son amour à Octavia : il la frappe, la fait tomber, l’écrase contre les murs, la maltraite sauvagement ; Pedro fait de même, en ruant de coups Claudia avec sa guitare. Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, Sofia est la femme-tronc qui ressemble à un tableau de Picasso après un tragique accident de moto que son mari, qui a survécu, lui a infligé. Dans la mise en scène en 2010 de Florian Pautasso et Maya Peillon de la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi, le personnage de Daphnée se fait particulièrement maltraiter physiquement par les héros homosexuels : Jean la jette par terre, Luc lui hurle dessus, etc. Dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afailal et Yannick Schiavone, les femmes sont souvent maltraitées verbalement et physiquement, y compris celles qui sont adulées : par exemple la vendeuse du resto japonais qui se fait insulter, la mère de Kévin (« Lâche-moi, la vieille !!! » râle Angelo en pointant son arme à feu sur elle), la figure de Carla Bruni harcelée, etc. Dans le film « Dressed To Kill » (« Pulsions », 1980) de Brian de Palma, un homme transsexuel M to F qui se déguise en blonde, tue des femmes blondes à la lame de rasoir pour leur ravir leur personne et leur sexe. Dans le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin), dans les vitrines du magasin de Joe, couturier homosexuel, les mannequins féminins ont les bras en croix, sont crucifiés comme des pin-up.

Dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Jules, le héros homo, joue au départ l’affliction, le veuve endeuillée, par rapport à son ex-femme (« La femme de ma vie s’est tuée dans un accident d’avion il y a 7 ans. »), pour ensuite révéler la vraie nature de sa relation : « Je la haïssais. C’est une grosse merde. » Par ailleurs, il se comporte très mal avec les trois femmes qui l’entourent : il gifle Michèle, domine sexuellement Lucie, et traite Martine de « morue » : « Vous êtes des bêtes sauvages ! »

Le héros homosexuel reproche finalement à la femme tout ce qu’il lui fait… et qu’il ne devrait se reprocher qu’à lui-même…

f) D’où vient cette misogynie homosexuelle ?

Cela peut paraître complètement fou que tant de héros homosexuels, qu’on persuade d’être les meilleurs amis des femmes (et qui finissent par le croire !), soient aussi ignobles avec leur entourage féminin. Les motifs rationnels semblent même leur échapper ! « Pourquoi est-ce que je la tue ? Il doit y avoir une raison mais je ne me l’explique pas. » (le roi Ferrante parlant d’Inès de Castro, dans la pièce La Reine morte (1942) d’Henry de Montherlant)

Comment expliquer cette décharge de haine ?

La raison la plus évidente, mais aussi la plus insuffisante si on ne l’explique pas, c’est la peur de la sexualité. La misogynie du personnage homosexuel traduit certainement chez lui une angoisse (qui se déclinera parfois plus tard en révulsion) de la différence des sexes : « J’étais lâche avec les femmes. Et j’vais vous dire une chose : les femmes m’emmerdent ! » (Érik Satie dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou) ; « J’te fais peur ? Tu voudrais me tenir dans tes bras pourtant. » (Chloé à Martin, le héros que tout le monde prend pour un gay, dans la pièce Scène d’été pour jeunes gens en maillot (2012) de Christophe Botti) ; « En fait, ils n’ont jamais compris ce qu’on était. Ils ont peur de nous comme les enfants ont peur du noir. En réalité, c’est qu’ils ont peur qu’elles ne leur appartiennent pas […] Sous prétexte de protéger les femmes d’elles-mêmes, pour conjurer le sort. » (Amira Casar en parlant des hommes homosexuels, dans le film « Anatomie de l’enfer » (2002) de Catherine Breillat) ; « Les amitiés particulières, c’est quand les filles nous font peur. » (cf. la chanson « Les Amitiés particulières » de Serge Lama) ; « Richard avait un grand respect du corps des femmes. Presque trop. Il avait toujours peur de faire mal. » (la compagne de Tanguy dans le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume) ; « J’espère qu’on aura un garçon, murmura-t-elle. Les filles sont trop vulnérables. » (Jane, l’héroïne lesbienne enceinte s’adressant à sa compagne Petra, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 101) ; etc.

Par exemple, dans le film « La Vie privée de Sherlock Holmes » (1970) de Billy Wilder, Sherlock Holmes dit qu’il « se méfie des femmes ». D’ailleurs, la misogynie du héros homosexuel est toujours le signe d’un irrespect des femmes beaucoup plus global, social, hétérosexuel. Dans le film « Boygames » (2012) d’Anna Österlund Nolskog, deux meilleurs amis, John et Nicolas, âgés de 15 ans, sont intéressés par les filles mais redoutent la première expérience sexuelle, alors ils décident de s’entraîner d’abord entre eux.

Mais nous pouvons également lier la misogynie homosexuelle à l’inceste. Car en effet, elle est un mécanisme instinctif de résistance que le personnage homosexuel met en place pour gérer/étouffer tant bien que mal un inceste opéré par une mère abusive, une star de télévision indécente, une femme intrusive. Par exemple, dans le film « Maigret tend un piège » (1958) de Jean Delannoy, Marcel Maurin, homosexuel, tue des femmes car il est doté d’une mère castratrice.

Il est possible que la misogynie homosexuelle vienne aussi de l’excès de proximité du héros homosexuel avec les femmes de son entourage, y compris celles qu’ils présentent comme ses amies d’enfance ou ses « meilleures amies ». La fusion précoce et incestueuse avec le monde féminin, notamment dans l’enfance, entraîne en général une rupture progressive à l’âge adulte, une distance, un agacement : « Non que les études de lettres lui déplussent, ni la compagnie des filles, qui avaient toujours constitué la majeure partie de ses relations et amitiés ; mais l’absence de tout visage masculin sur qui poser son regard pendant les cours finissait par lui peser, et lui donnait parfois quelque accès de misogynie […]. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Cœur de Pierre » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 47)

En outre, je crois que la misogynie homosexuelle repose surtout sur le rapport réifiant et idolâtre (qu’on pourrait appeler aisément « fanatisme ») qui s’instaure entre les femmes et le personnage homosexuel. Aux femmes réelles, celui-ci leur préfère les femmes-objets, ces poupées qu’il peut manipuler, et vider du mystère qui lui fait tellement peur : « Jamais les femmes ordinaires ne donnent l’essor de notre imagination. Elles ne sortent pas de leur siècle. Aucune magie ne les transfigure. Rien en elles qui ne puisse pénétrer. Pas une qui soit mystérieuse. Toutes, elles ont le même sourire stéréotypé et les belles manières du jour. Elles sont claires et banales. Mais les actrices ! Oh ! Combien les actrices sont différentes ! » (Dorian Gray dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1983) d’Oscar Wilde, pp. 72-73) ; « Je n’aime Lucile que lorsqu’elle se tait. » (le juge Kappus, homosexuel planqué, parlant de sa propre femme, dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 60) ; « Une actrice = une pute, c’est bien ce que je dis. » (Benjamin parlant à son amant Pierre, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade)

Film « Soudain l’été dernier » de Joseph L. Mankiewicz

Dans les fictions, il n’est pas rare que le héros homosexuel se serve de la femme comme un objet. Par exemple, dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz, Catherine est utilisée explicitement comme un « appât » par son cousin homosexuel Sébastien qui veut attirer à lui les prétendants. C’est aussi le cas des FAP des films suivants : « Le Bon Coup » (2005) d’Arnault Labaronne, « Boychick » (2001) de Glenn Gaylord, « Les Monstres » (1963) de Dino Risi, « Comme les autres » (2008) de Vincent Garenq, « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy (où Maxence tombe amoureux de son « idéal féminin » pour que de la femme qu’il aime), etc. Dans la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret, Martine sert de couverture à Loïc. Dans la pièce Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, Didier utilise sa cousine-FAP comme faire-valoir : « Tu es mon public ! » lui dit-il.

C’est cette confusion dans le cœur du héros homo entre femme réelle et femme-objet qui nous fait dire que l’acte de destruction de la femme n’est pas tant une démarche misogyne qu’une démarche iconoclaste. « Moi, Dalida, je l’ai éclatée, je l’ai fracassée. » (la figure d’Élie Kakou, homosexuel, dans le one-woman-show Sandrine Alexi imite les stars (2001) de Sandrine Alexi) Il y a comme un double mouvement d’adoration/destruction. Par exemple, dans le roman Las Locas De Postín (1919) d’Álvaro Retana, Rafaelito déteste les femmes alors qu’il passe son temps à les imiter.

Le personnage homosexuel se venge en réalité de sa propre prétention à se prendre pour un objet, pour un mythe : cf. le film « El Asesino De Muñecas » (« L’Assassin de poupées », 1975) de Michael Skaife, le film « Le Refroidisseur de dames » (1968) de Jack Smight, etc.

La femme-objet est livrée, comme la Reine du Carnaval, aux flammes et à la risée générale, pour, en intentions, prouver qu’elle est bien humaine et immortelle, et intellectuellement, pour prouver qu’elle n’est qu’un objet méprisable qui a capturé l’espace psychique désirant du héros : « Les filles, ça te prend la tête, ça ne te la rend plus. » (Lennon, le héros homosexuel de la pièce Scène d’été pour jeunes gens en maillot (2012) de Christophe Botti) ; « Je hais les majorettes. » (Madame H., travesti M to F, dans son one-(wo)man-show Madame H. raconte la saga des transpédégouines, 2007) ; « Nous pendouillerons Cher. » (les protagonistes homos parlant de la chanteuse Cher, dans la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy) ; « Catherine D. est en chantier. » (l’humoriste Philippe Mistral se moquant de Deneuve, dans son one-man-show Changez d’air, 2011) ; « Moi, Dalida, je l’ai éclatée, je l’ai fracassée. » (la figure d’Élie Kakou s’adressant à sa star fétiche, dans le one-woman-show Sandrine Alexi imite les stars (2011) de Sandrine Alexi) ; « Jolie, crinière au vent, ses dessous dépassant de l’ouverture du fourreau pailleté, boitant sur une seule chaussure, traînant d’une main le renard, de l’autre son sac, elle le suivit sans rien dire. […] Son maquillage dégoulinait. Jolie de Parma, celle qui l’avait tant ému au cinéma ! réalisa-t-il tout d’un coup. Hier encore, vous étiez mon idole, mon idéal de femme. » (Silvano, dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, pp. 22-23) ; « Chaque invité, après avoir déposé son cadeau dans le vagin flétri de la reine Rancie, devait s’agenouiller pour baiser l’anus royal, lequel avait mauvaise haleine. » (cf. la nouvelle « L’Apocalypse des gérontes » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 127)

Le mythe de la séduction féminine est mis à plat et sacralisé dans la noirceur camp. Par exemple, dans la nouvelle « La Mort d’un phoque » (1983) de Copi, Glou-Glou Bzz est une femme qui « sentait fort la morue et le gin » (p. 20). Dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, les épouses des rats mâles Gouri et Rakä, Iris et Carina, sont particulièrement pénibles : elles se comportent en vraies harpies, geignent tout le temps, ont mauvais caractère, se plaignent de migraine, tombent enceintes, et font chier tout le monde (p. 137).

La destruction du mythe de l’Éternel Féminin trouve in extremis ses lettres de noblesse dans la figure non moins misogyne de la Diva Camp horrorifique ou du personnage de l’affreux transsexuel gothique. Par exemple, dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias, le Coryphée est un homme travesti avec une perruque tombante, une canne, un maquillage coulant, un déguisement féminisé volontairement rebelle et raté. Dans la comédie musicale Le Cabaret des hommes perdus (2006) de Christian Siméon, la grande diva interprétée par Denis D’Archangelo est fortement handicapée, bardée de prothèses à la jambe, et se déplace avec une béquille… un peu comme Sarah Bernhardt avec sa jambe de bois. Dans sa pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011), Jérémy Patinier a choisi de faire jouer une Marilyn Monroe – appelée « Lourdes » – version hippopotame de « Fantasia » : « Eh oui ! Même Marilyn faisait caca. Ça casse le mythe ! » déclare la comédienne bien en chair, qui suppliera à son public qu’il la viole (« Fouettez-moi, battez-moi ! »). Dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1985) de Copi, Vicky Fantomas est une femme avec une cicatrice sur la joue gauche, et une attelle à la jambe : elle a été victime d’un attentat au drugstore (peut-être qu’elle-même portait la bombe). La féminité détruite est l’icône identificatoire préférée des personnes homosexuelles misogynes.

La femme détruite et incarnée par le héros homosexuel est en fait un personnage, un rôle, et non la vraie femme sexuée. C’est un androgyne interlope que tous peuvent incorporer (il suffit de le désirer et de le singer) : « Je suis bisexuelle. Bisexuée. Je porte les deux sexes. J’ai été envoyé par des extra-terrestres. […] N’oubliez jamais ça : en chacun d’entre vous sommeille une mémé comme moi. » (Mémé Huguette, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Oui, moi aussi, je suis comme vous. Je suis une pute. Je suis une pute. Comme vous. » (Jules, le héros homosexuel s’adressant à ses deux comparses Michèle et Martine – l’une est actrice, l’autre est prostituée de profession – dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) La femme-salope est au fond un fantasme asexué et hypersexué. C’est pourquoi la misogynie homosexuelle peut tout à fait prendre la forme de l’homophobie dans certains cas. Par exemple, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, Engel traite tout le temps son futur amant Marc, initialement hétérosexuel, de « gonzesse » pour le dévaloriser et le faire basculer dans l’homosexualité.

Finalement, on voit que le héros homosexuel hait la femme de l’avoir trop aimée, de l’avoir transformée en fantasme hypersexué et asexué : « Elle que j’ai eu le malheur d’aimer à outrance. » (Didier, le héros homosexuel, par rapport à son ex-copine Yvette, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Il me respecte. Presque trop… […] Je ne veux pas anticiper… mais j’ai très peur pour ma féminité. » (Catherine par rapport à son mari homo Jean-Paul, dans la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor) ; etc. Il l’a traitée comme une déesse et comme une merde, l’a détruite pour prouver qu’elle était toute-puissante, l’a adulée puis massacrée… mais pas aimée telle qu’elle est : fragile, accessible, humaine, aimante.