Se prendre pour le diable

NOTICE EXPLICATIVE

Voilà le revers déplaisant (et surprenant !) d’une « fierté homosexuelle » sans fond : un profond mépris de soi, qui peut aller jusqu’à l’auto-diabolisation. En effet, on ne peut pas être fier de ce qui n’existe pas (l’identité homosexuelle) ou de ce qui existe de manière limitée (l’amour homo), sans qu’il y ait derrière des conséquences caricaturales. Si notre fierté est mal placée, si on se force à être fier de ce qui n’existe pas vraiment, on finit par se faire inconsciemment violence ou injure, d’une manière ou d’une autre. C’est pourquoi il est assez fréquent de voir dans les fictions homosexuelles les personnages homos se définir comme des diables ou des fils de satan. Et c’est parfois ce que prétendent les personnes homosexuelles elles-mêmes, y compris celles qui se disent athées (on peut être athées ET superstitieux). Mais ne nous y trompons pas : cette haine de soi est consubstantielle au désir homosexuel et à l’orgueil gay. C’est parce qu’on s’adore qu’on se déteste. Dans les deux cas, on ne s’aime pas.

Comment les personnes homosexuelles en sont arrivées à tel degré d’auto-détestation ? Moi, je ne vois qu’une seule explication : le viol, ou le fantasme de viol (réactualisés ensuite dans la pratique homosexuelle dite « amoureuse »). Seuls ces derniers peuvent faire qu’un individu se haïsse autant.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Blasphème », « Appel déguisé », « Milieu homosexuel infernal », « Manège », « Désir désordonné », « Mort = Épouse », « Amant diabolique », « Focalisation sur le péché », « Amant triste », « Homosexualité noire et glorieuse », « Vampirisme », « Liaisons dangereuses », « Carmen », « Actrice-traîtresse », « Destruction des femmes », « Se prendre pour Dieu », à la partie « Cruella » du code « Reine », à la partie « Beauté du diable » du code « Haine de la beauté », à la partie « Monstres » du code « Morts-vivants », à la partie « Le Diable au corps » du code « Ennemi de la Nature », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

Pour allégoriser un désir de fusion amoureuse avec soi-même qui existait chez l’Homme bien avant qu’il ne le conceptualise, Platon a imaginé dans son Banquet une race de créatures séparées par les dieux en deux moitiés, l’une mâle, l’autre femelle : les androgynes. L’androgyne est l’être imaginaire idéal, affranchi des contraintes du temps et de l’espace, vivant du fantasme de retrouver la plénitude de la totalité originelle en lui-même, aspirant au retour au jardin d’Éden, maudissant la sexualité qui l’a coupé littéralement en deux. Rien d’étonnant que dans l’iconographie traditionnelle, il soit donc associé au diable – dans la Bible, le diable se prénomme parfois « le Double » ou « le Séparé » –, et représenté par un être asexué, mi-démoniaque mi-angélique.

Ange préféré de Dieu, il a voulu prendre la place de ce dernier, non par cruauté comme le voudrait la croyance populaire, mais par bonté, pour communier avec lui dans la substitution fusionnelle. Les figurations traditionnelles du diable nous ont induits en erreur en nous le présentant uniquement comme un méchant de dessins animés, un monstre mal-intentionné et repoussant. Contrairement à l’idée reçue, l’androgyne (ou le diable) n’est pas l’opposé du Christ. Il est plutôt ce roi de pique déguisé en roi de cœur, comme dans le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman. À la différence de Dieu qui n’est qu’homme, c’est-à-dire sexuellement limité (parce qu’Il a accepté de s’abaisser à la condition humaine en Jésus), l’androgyne a voulu être femme ET homme, voire supra-homme-femme. À la différence de Dieu qui n’est que Père, Fils et Esprit, il n’a voulu devoir son origine qu’à lui-même. À la différence de Dieu qui n’est que serviteur et maître, il a voulu être esclave et tyran. À la différence de Dieu qui n’est que Bien, ce personnage-miroir à double faces (souvent décrit dans la fantasmagorie homosexuelle comme un reflet transparent, un homme invisible, une obscure clarté, un diamantaire) est mal ET Bien, mort ET vie, ombre ET lumière. Mais mis à part cela, l’androgyne a tout, en intentions, de Dieu.

L’androgyne n’est pas, comme le Christ, diabolique d’être son extrême opposé : il est diabolique d’être en apparence son jumeau : je dis bien « en apparence », car il n’est que la photocopie, à défaut d’avoir pu être l’original, créature et non Créateur. Il est un être mythique qui essaie d’avoir l’air de se réaliser, d’exister au moins aux yeux des autres, même s’il est déjà mort, un peu comme l’éclat d’étoile signant l’arrêt de mort d’un astre alors même que nous le voyons concrètement. Il se sert des Hommes réels qui désirent l’imiter pour donner l’impression qu’il est réel. Il existe davantage en désir et en croyance qu’en réalité. Son seul pouvoir réside en l’Homme qui, en s’y identifiant, peut créer des réalités fantasmées et s’autodétruire, car ce que l’androgyne n’a jamais réussi à faire, contrairement à Dieu, c’est « l’incarnation longue durée », paisible, joyeuse, et porteuse de vie. Une fois confronté à la Réalité, il cesse d’être, comme le souligne Jean Libis : « Il est à l’image du Phénix ou du feu mythique, l’ultra vivant. Mais ceci n’est vrai que dans la logique du mythe. » (Jean Libis, Le Mythe de l’androgyne, 1980, p. 262)

La croyance en l’androgyne ne date pas d’hier, ni de l’époque platonicienne. Certains intellectuels trouvent encore de nos jours les théories réactionnaires d’Aristophane littéralement « révolutionnaires » (Marie-Jo Bonnet, Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ?, 2004, p. 31), alors même que Platon avait justement créé ce personnage comme un exemple à ne pas suivre si les Hommes veulent accéder au véritable amour. Beaucoup de personnes homosexuelles et hétérosexuelles d’aujourd’hui font partie des gens qui perpétuent en désir et parfois en acte le culte à l’androgyne, même si elles ne l’identifient pas clairement en tant qu’androgyne. Elles en parlent quand même comme si elles le connaissaient personnellement et que, par l’intime expérience schizophrénique et leur difficulté à le décrire, elles le vivaient à nouveau en elles. « Il n’est ni homme, ni femme. Il se produit là quelque chose qui a à voir avec la reconnaissance. C’était cela qu’on recherchait, que l’on espérait sans le savoir. Quelque chose d’éternel descend ici, qui existait déjà dans une autre dimension, et qui devient concret, labile, incroyable, mais effectif. » (Paula Siganevich, « Géneros De Vida Y Literatura », 2000, p. 360) Quelques voix narratives laissent entendre qu’à force de chercher à fusionner avec l’androgyne, elles ont fini par se prendre pour des êtres ayant vendu leur âme à l’antéchrist, et devenant, par contamination, le diable en personne.

Mais comme intellectuellement, elles ne croient pas en son existence, car elles ont décidé de nier leur responsabilité dans les actes mauvais qu’elles ont posés, elles vont intégrer dans le secret de leur cœur qu’elles sont diaboliques, qu’elles sont les filles de satan, sans le dire à personne (… ni même à elles-mêmes !). C’est la grande ruse du diable que de faire oublier son existence à celui qui le suit ! On a vite fait d’oublier qu’il se déteste lui-même au point de ne plus vouloir entendre parler explicitement de sa présence.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce rejet brutal de l’existence du vrai et du faux, et donc le refus du choix entre l’un et l’autre, s’accompagne souvent de l’élection du mal, car seul le mal promeut l’indécision. Mal agir, ce n’est pas uniquement décider de suivre délibérément le mal, contrairement à l’idée communément admise ; c’est aussi « faire en laissant faire », promouvoir le non-choix entre le mal et le Bien parce que nous voulons suivre les deux, c’est l’immobilisme mortifère suscité par la saisissante découverte de notre libre arbitre. Le mal nous suggère de faire comme l’âne adolescent qui, en voyant qu’il a la possibilité de boire à la fontaine située à sa droite ou bien de manger les fruits du pommier à sa gauche, décide de crever de faim et de soif sur place parce que la perspective du choix le paralyse.

Notre société matérialiste actuelle, qui veut nous éviter de faire des choix en nous assénant qu’ils sont tous possibles, s’affaire précisément à gommer toute frontière entre le Bien et le mal. Et l’Homme moderne obéit souvent à la lettre au commandement du rejet du jugement de valeur et de la morale en croyant penser par lui-même en ne prononçant pas les mots interdits « Vrai », « faux », « Bien », « mal », « Dieu », « diable », « pardon », « culpabilité », « mort », « péché », etc. En général, il n’aime pas apprendre que le Bien et le mal existent, car cette démarche lui montre qu’il peut être libre s’il pose un choix entre les deux et qu’il privilégie la Vie. Or, comme il a de plus en plus à tendance à s’éviter des choix entiers qui le rendraient responsable de ses actes, il réduit le Bien comme le mal à des abstractions effrayantes pouvant toutes deux s’incarner en personnes humaines clairement identifiables. En refusant de reconnaître l’existence du Bien et du mal, il se condamne sans s’en rendre compte à une lecture manichéenne du monde exprimée sous la forme du déni : il croit vivre « par-delà le Bien et le mal ».

Quand je parle de manichéisme ici, je ne me réfère pas uniquement au sens social actuel du terme, qui me paraît spectaculairement réduit : le manichéisme n’est pas que la création paranoïaque d’un axe séparant clairement un Bien et un mal jugés humainement personnifiés ; il se situe aussi dans la négation de cet axe ou de l’existence du Bien comme du mal. Le manichéisme historique est un mouvement religieux syncrétique dans lequel le Bien et le mal sont posés comme des forces égales (= des moitiés androgyniques identiques) et radicalement opposées que l’on pourrait posséder comme des objets ou incarner soi-même en les niant. L’individu manichéen croit au Bien mais aussi au mal personnifiés à vie en l’Homme. Or le mal n’a jamais pu s’incarner éternellement en l’Homme comme l’a fait le Bien. En ce sens, cela relève de l’anachronisme et du non-sens d’affirmer par exemple que l’Église catholique est fille ou mère du manichéisme. D’une part, d’un point de vue historique, le manichéisme est apparu postérieurement et en opposition au christianisme, au IIIe siècle après J.-C. : l’Église catholique a de tout temps dénoncé le manichéisme comme une secte. Et d’autre part, même si dans son discours le christianisme parle de « Bien », de « mal », de « péché » et de « tentation », et qu’elle considère que Dieu et le diable existent, elle n’envisage absolument pas le Bien comme une possession, ne croit pas en l’incarnation durable du mal, et avance que la force du Bien est supérieure à celle du mal. Tout le contraire, donc, de la pensée manichéenne !

Certains penseurs de renom se confondent encore dans les termes quand ils projettent sur les religions leurs propres fantasmes manichéens. Ils prennent tout discours sur le Bien et le mal pour un discours manichéen qui s’accaparerait ces deux forces, alors que la reconnaissance de l’existence du Bien et du mal – qui sont des réalités visibles et concrètement à l’œuvre dans notre monde – pour tendre vers le Bien, n’a jamais impliqué la promulgation doctrinale d’une « frontière nettement discernable » (Milan Kundera, L’Art du roman, 1986, p. 17) entre Bien et mal, ni la prétention à la possession de la Vérité unique universelle. Comme l’énonce à juste titre Michel Foucault, ce n’est pas parler du mal qui fait le mal : c’est précisément de ne pas en parler bien qui implique que nous soyons tentés de séparer hâtivement l’Humanité en moutons blancs d’un côté et en moutons noirs de l’autre. « Tous les gens qui disent qu’il ne faut pas penser en termes de bien et de mal pensent eux-mêmes profondément en termes de bien et de mal. […] Il n’est pas possible de ne pas penser en termes de bien et de mal. Mais il faut à chaque instant dire : mais si c’était le contraire ou si ce n’était pas ça, ou si la ligne passait ailleurs… » (cf. « Radioscopie de Michel Foucault », entretien avec Jacques Chancel en 1975) Les membres d’une société sont bien obligés, pour co-habiter ensemble, de se faire une idée de ce qui est bon ou mauvais pour l’Homme et son épanouissement, et de reconnaître que le Bien et le mal existent, pour risquer une parole de vie et tracer (au crayon à papier !) des lignes de conduite donnant des repères aux individus plus fragiles, en tenant toujours compte des réalités parfois complexes et toujours singulières de chacun, et en déclinant par le compromis casuistique le binôme « Bien/mal » en trio « moins pire/bien/meilleur ».

Le manichéisme historique a encore laissé des traces dans nos civilisations actuelles (la traditionnelle confusion entre péché et défaillance, la croyance en l’existence réelle des gentils et des méchants cinématographiques, l’idée répandue selon laquelle Hitler était le diable en personne, ou que tout chercheur et défenseur de la Vérité unique et universelle est un monstre d’orgueil, le démontrent bien !), traces d’autant plus tenaces qu’il est appliqué sans être nommé explicitement en tant que tel puisqu’il se déclare intentionnellement contre lui-même. Les nouveaux manichéens passent en effet leurs temps à se présenter comme des défenseurs de l’anti-manichéisme ! Ils se pensent à l’abri du manichéisme, mais poussent des hauts cris (manichéistes !) à chaque fois qu’ils entendent parler explicitement de « Bien » ou de « mal », ou prêtent attention à ceux qu’ils ont définis comme les représentants humains de ceux-ci. Ils considèrent sans se l’avouer que le Bien et le mal sont des choses qu’ils peuvent devenir par contagion. Le signe montrant qu’ils se situent dans la moralisation manichéenne et non la morale, c’est la dénégation de leurs propres actes qu’ils ne souhaitent pas juger en leur âme et conscience, qu’ils voudraient banals, ni bons ni mauvais. Le « Il ne faut pas faire parce que c’est mal » devient fréquemment dans leurs discours « Je ne fais pas ». Ils ont tendance à confondre les faits avec les opinions, le constat avec le moralisme. Ils se persuadent que tout est permis, et que rien ne les guide … surtout pas le mal, évidemment. « Si j’ai pu faire du mal [dans ma vie], c’est tout à fait inconsciemment. » (Denis Daniel, Mon théâtre à corps perdu (2006), p. 9) La vision du monde connue actuellement comme manichéenne et qui stipule que « le Bien se trouve ici et le mal là » est souvent remplacée chez eux par une fable équivalente : « Rien n’est tout blanc, rien n’est tout noir parce que tout est un peu des deux à la fois et que rien n’a à être prioritairement ni bon ni mauvais : c’est à moi de décider où se trouve le bien et le mal pour mon existence. » (Adam et Ève devant l’Arbre de la connaissance du Bien et du mal tiennent exactement le même discours : c’est cela, le péché « originel », à proprement parler) Mais en contrepartie, les manichéens des temps modernes, qui en général ne vivent que pour le plaisir et l’argent (ou le refus affiché de l’argent), se construisent leur propre morale maison sous la forme du binarisme moralisant, laissant de côté la morale humaniste, celle qui ne résout pas les problèmes de la vie par des « oui » ou des « non » catégoriques, des « pour » ou des « contre » schématiques, mais par des « comment », une observation au cas par cas, la nuance, le compromis, le doute, et une espérance tournée vers le meilleur possible. L’antagonisme « équilibrant » – en réalité une philosophie de vie pseudo humaniste s’appuyant sur une pensée bouddhiste mal comprise (par exemple l’équilibre dit « nécessaire » et « indispensable » entre le « yin » et le « yang » ; ou bien encore la croyance non moins absurde que le mal est comme la face pile du Bien, et même la raison d’être du Bien) est le propre de la pensée manichéenne contemporaine.

Les nouveaux manichéens ne saisissent pas qu’en se plaçant constamment en « justes » milieux dans une confortable neutralité jugée seule vraie, ils font déjà preuve d’un dogmatisme qui ne s’assume pas lui-même : ils se créent mentalement un bon et un mauvais à fuir à tout prix comme des pestes parce qu’ils désirent inconsciemment les déifier derrière un neutralisme bien-pensant. Ils conçoivent non plus le Bien et le mal en termes de forces extérieures à eux et incarnées par les autres – cette image du manichéen classique, au contraire, les répugne plus qu’autre chose –, mais cette fois sous forme de forces intérieures ayant le pouvoir de s’incarner dans l’individu même, et donc en eux (et c’est cela, vivre le véritable enfer : croire qu’on est le diable en personne !). Leur manichéisme place l’Homme en unique énonciateur silencieux du Bien et du mal pour lui et pour les autres, et traduit chez l’être humain qui en adopte la doctrine muette un désir et un sentiment d’incarner cette créature qui condense Dieu et le diable et qui passe de l’un à l’autre sans se définir : l’androgyne. La croyance manichéenne d’être le diable incarné est bien plus répandue dans la communauté homosexuelle que ne l’imagine l’opinion publique. Beaucoup de personnes homosexuelles traitent souvent du thème du diable qui s’incorpore en elles comme un esprit. La métaphore de la chute en Enfer est un lieu commun de l’art homosexuel. Il n’est pas rare de lire sur les chat Internet gay des pseudonymes puisant abondamment dans le lexique démonologique. Dans leurs spectacles de travestis ou pendant Halloween, beaucoup de personnes homosexuelles se déguisent en diablotins. Elles s’identifient à des personnages qui se prennent pour Lucifer. Dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz, par exemple, Catherine parle de la tendance de son cousin homosexuel Sébastien à se prendre pour le diable. « Je voulais l’empêcher de parfaire une image qu’il se faisait de lui-même et qui était une sorte de sacrifice à une redoutable sorte de… dieu. Sébastien qui était doux, généreux, voyait de la dureté et de la cruauté dans tout l’Univers et aussi quelque chose de terrible en lui-même. » On peut entendre à maintes reprises les personnes homosexuelles de notre entourage dire qu’elles se sentent incapables d’être bonnes, d’aimer et d’être aimées. Elles font du diable, qui est par définition une créature extérieure à l’Homme et déjà morte, une essence intérieure qui les définit profondément, parce qu’elles n’ont rien compris à la véritable identité du diable ni de son mariage raté avec l’Humanité : « Nous sommes les très humbles domestiques d’une force qui nous habite. Nous sommes menés par une force qui n’est pas externe à nous, qui est interne, nous sommes menés par cette nuit qui est notre véritable Moi. » (Jean Cocteau dans le documentaire « Jean Cocteau, Autoportrait d’un inconnu » (2003) d’Edgardo Cozarinsky) En interprétant des personnages imaginaires démoniaques, beaucoup de personnes homosexuelles extériorisent la très mauvaise image qu’elles ont d’elles-mêmes et de leurs proches. Elles tentent de dire aux autres combien elles se trouvent moches/grandioses, et cherchent à les décourager de les aimer. Voilà tous les excès du refus manichéen de la reconnaissance de l’existence de la Vérité et du mal.

Les nouveaux manichéens homosexuels se prennent pour l’incarnation du Bien et du mal, si bien qu’ils se font en silence tantôt des déclarations d’adoration, tantôt des aveux de haine. Ils nous promettent qu’ils n’énonceront de vérités que pour eux-mêmes sans déborder du cadre du privé. Mais leurs pulsions héroïsantes pour lutter contre le mal dont ils se croient les uniques visionnaires/commissionnaires font bien souvent chez eux sauter le vernis du respect de la liberté d’autrui et de la nécessité du non-procès. À l’heure actuelle, les manichéens qui définissent le « politiquement correct » social, qui se présentent volontiers comme des anti-manichéens comprenant le monde « par-delà le Bien et le mal », creusent des tranchées virtuelles entre ennemis du Bien et ennemis du mal avec un naturel déconcertant : les ennemis du mal, ce sont eux, bien sûr, aux côtés de la foule des victimes du mal ; et les êtres démoniaques, ce sont forcément toujours les autres, … ou alors toujours eux (logique de la moitié androgynique narcissique à retrouver oblige). Dans la culture médiatique mondiale présente, nous identifions à peu près ces camps Bien/mal (érigés pourtant au nom du refus du manichéisme) : femmes/hommes, enfants/adultes, pauvres/bourgeois, gauche politique/droite politique, athées/croyants, homos/hétéros-homophobes, étrangers/Blancs, baroques/classiques, psychiatres/patients, etc. Comme on peut le constater, ceux qui refusent l’existence du Bien et du mal se condamnent inconsciemment à la sacralisation et à la diabolisation de ceux qui les entourent, à une lecture binaire du monde, donc au manichéisme.

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) Le personnage homosexuel se prend pour le diable :

C’est le cas dans le film « Les Diaboliques » (1954) d’Henri-Georges Clouzot, le film « Maléfique » (2002) d’Éric Valette, le film « Endiablé » (2000) d’Harold Ramis, la pièce Sallinger (1977) de Bernard-Marie Koltès (avec la figure diabolique du Rouquin), le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville (avec Élisabeth qui tue son frère et veut être diabolique), le film « La Troisième Génération » (1979) de Rainer Werner Fassbinder (avec le diable représenté par Eddie Constantine), le film « Teorema » (« Théorème », 1968) de Pier Paolo Pasolini (avec l’intrus diabolique homosexuel venu semer la zizanie dans une famille bourgeoise), le vidéo-clip de la chanson « It’s OK To Be Gay » de Tomboy, le film « Diabolique » (1995) de Jeremiah Chechick, le film « Damned If You Don’t » (1987) de Su Friedrich, le film « La Maison du diable » (1963) de Robert Wise, le roman Antéchrista (2003) d’Amélie Nothomb, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot (avec Dick déguisé en diable), le film « Mysterious Skin » (2004) de Gregg Araki (avec Neil déguisé en diablotin pour Halloween), la chanson « Halloween Parade » de Lou Reed, le film « Les Diables » (1971) de Ken Russell, la nouvelle « San Sebastián Y Los Centauros » (1999) de Nazario Luque (avec satan en « grand folle »), le film « Fille du feu » (1932) de John Francis Dillon, le film « Huis-clos » (1954) de Jacqueline Audry (avec Inès Serano, la lesbienne maléfique), le film « Born To Be Bad » (1950) de Nicholas Ray, le film « So Young, So Bad » (1950) de Bernard Vorhaus, le film « Toto Diabolicus » (1962) de Steno, les films « Le Cabaret des filles perverses » (1977), « Les Possédées du diable » (1974), « Les Petites vicieuses font les grandes emmerdeuses » (1976) de Jess Franco, le film « Portrait d’une enfant déchue » (1970) de Jerry Schatzberg, le film « Invocation Of My Demon Brother » (1974) de Kenneth Anger, le film « Pandemonium » (1971) de Toshio Matsumoto, le film « Onibi le démon » (1995) de Rokuro Mochizuki, la chanson « My Secret Love » (« Love have never been easy for me ») dans le film « Grace Of My Heart » (1996) d’Allison Anders, le film « The Story Of A Bad Boy » (1998) de Tom Donaghy, la pièce Cannibales (2008) de Ronan Chéneau, le film « J’ai horreur de l’amour » (1996) de Laurence Fereira-Barbosa, le film « The Snake Boy » (2001) de Michelle Chen et Xiao Li, le film « Les Anges déchus » (1995) de Wong Kar-wai, la chanson « Réévolution » d’Étienne Daho (avec la mention aux anges déchus), le vidéo-clip de la chanson « Ma Révolution » de Cassandre, le roman Un mauvais fils (2010) de Ilmann Bell, le film « My Brother The Devil » (2012) de Sally El Hosaini, le roman L’Ange impur (2012) de Samy Kossan, le roman L’Ange déchu (1986) de Per Olov Enquist, le film « … No Soy El Lobo Feroz » (« Je ne suis pas le Grand Méchant Loup », 2011) de Susita Ghan & Coco Manolo, le film « All Flowers In Time » (2010) de Jonathan Caouette (avec les filles et les garçons aux yeux rouges), le film « Superbad » (2007) de Greg Mottola, le roman Le Diable emporte le fils rebelle (2019) de Gilles Leroy, film « Que le diable nous emporte » (2017) de Jean-Claude Brisseau, etc.

En général, le personnage homosexuel met en garde les autres contre sa soi-disant « profonde » méchanceté : « Je suis satanopathe. » (Juna, l’une des héroïnes lesbiennes de la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « J’étais ce qu’ils appellent, là-bas, une femme damnée. Déjà damnée, n’est-ce pas. » (Inès la lesbienne de la pièce Huis clos (1944) de Jean-Paul Sartre) ; « J’ai été autorisé à vivre, mais sous les traits d’une créature des enfers. » (Garnet Montrose dans le roman Je suis vivant dans ma tombe (1975) de James Purdy, p. 28) ; « Je me méfie terriblement des paradis, je dois être un démon. » (François dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 107) ; « Je suis le génie du mal. » (le diable homosexuel dans la pièce Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (2007) de Gérald Garutti) ; « Tu sais que tu formes un tout. Et tu brilles comme la plus lumineuse étoile. » (Hedwig dans le film « Hedwig And The Angry Inch » (2001) de John Cameron Mitchell) ; « Je sens le roussi. » (la voix narrative dans le roman Une Saison en enfer (1873) d’Arthur Rimbaud) ; « Je suis un homme mauvais. » (le héros homo de la comédie musicale Angels In America(2008) de Tony Kushner) ; « Je ne crois pas avoir réussi à garder en moi une partie saine. » (Prior, idem) ; « Je suis bête, méchante, et mal-intentionnée. » (Simone dans la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer) ; « J’ai pas envie d’aimer. » (Martin dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Je me demande si je suis fait pour la vie de couple. » (Vincent, l’un des héros homos de la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « Ne te fie pas aux apparences, je suis tout le contraire d’un mec bien. » (Bryan, le héros homo à Stéphanie, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 61) ; « Peut-être que je suis naturellement vicieux… » (l’un des héros homos de la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou) ; « Je suis le diable en personne. Je suis ce qu’on pourrait dire un monstre délicat. […] Les ténèbres, je connais bien. » (le Baron Lovejoy, le méchant de l’histoire, homosexuel de surcroît, dans la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen) ; « Je suis devenu diable. » (cf. la chanson « Boulevard des rêves » de Stéphane Corbin) ; « My name is Mister Dark. » (Yanowski dans le concert Le Cirque des mirages, 2009) ; « Je suis méchant !!! » (un des personnages de la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard) ; « Le diable m’a promis de me sacrer Reine des Ténèbres après ma mort en échange de quelques services. » (Vicky dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Les jeux sont faits, ma sœur. Dieu est avec vous, le Diable est avec moi ! » (Vicky à la Comédienne, idem) ; « You know I’m bad ! You know it ! » (cf. la chanson « Bad » de Michael Jackson) ; « Que tu ailles dans un sens ou dans l’autre, tu es damné. » (Emmanuel Fruges dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 183) ; « Bienvenue dans ce monde merveilleux, la maison du Seigneur. Je suis votre nouveau messie. Je suis like a monster. » (cf. la chanson « Like A Monster » du groupe Indochine) ; « J’m’appelle Armageddon, Ducon. » (le comédien homosexuel dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont) ; « Si vous aimez le show, vous brûlerez en enfer avec nous. » (la voix-off du « musical » gay Adam et Steeve, dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) ; « Ma mauvaise nature m’avait appris que mon plaisir était plus grand quand il était pris sans prudence, à l’instant où il se présentait. […] En société, j’imaginais les femmes qui m’entouraient déshabillées et offertes, et très vite, dans un état presque halluciné, je leur prêtais des postures ou des situations que je n’ose décrire, même dans mon carnet… Ma cruauté, dans ces instants, me préparait à l’idée qu’un jour je n’aurais plus vraiment de limite et que mon « vice » m’avalerait entièrement. Je combinais et raisonnais de plus en plus en fonction de lui, sentant bien que, quand j’étais dans ces étranges dispositions, en crise, comme on dirait, c’était lui qui déterminait tout ce que je pensais et faisais. J’avais imaginé un moment demander à la petite voisine de passer me voir afin de faire ensemble ce que je l’avais obligée à faire seule devant moi, sachant combien j’aimais à outrepasser la pudeur des autres, pour le plaisir que son viol me donnait. Cette envie ne me quittait pas, mais je devais résister, c’était trop risqué. […] J’avais peur de moi. Quand je sentais monter ce besoin de chair, peu m’importaient les moyens et la figure de celle qui me donnerait ce qu’il me fallait. […] Je voulais ma nuit avec une femme, comme l’on veut sa naissance. Une nuit de noces, comme celle où je perdis ma virginité et décidai, pour cette occasion, de me choisir un nouveau prénom… Alexandra. Ce serait désormais par ce choix secret que je marquerais ma différence, comme l’avant et l’après du baptême. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, pp. 56-57) ; « Je suis troublée à la pensée que mon esprit puisse fabriquer tant de cruauté. Ce que ces femmes enduraient, et dont la vision me plaisait tant, me laisse dans une grande interrogation vis-à-vis de ma véritable nature. » (idem, p. 197) ; « La religieuse était pleine de vie et, bien qu’elle ne fût pas jolie, je fus attirée par elle. […] Face à cette fille sans coquetterie, je me voyais dans la peau d’un diable venu pour la tenter. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, pp. 221-223) ; « Je ne m’accepte pas ! » (Claire, l’héroïne lesbienne de la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener) ; « Que laisserons-nous de nous, moitié-anges moitié loups, quand nos corps seront dissous dans la langueur monotone du premier frisson d’automne ? » (Luca, le narrateur homo du spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès) ; « C’est comme un mal en moi qui m’effraie qui me tord. » (cf. la chanson « Les Voyages immobiles » d’Étienne Daho) ; « Scrotes, pourquoi insistez-vous sur le fait que je me méprise moi-même ? » (Anthony, le héros homosexuel s’adressant à son amant, dans le roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; « J’en ai eu marre d’être gentille. » (Océane Rose-Marie, l’héroïne lesbienne sortant d’années d’humiliation au lycée, dans son one-woman-show Chatons violents, 2015) ; « Je dois quitter le paradis en vitesse. » (la figure de Sergueï Eisenstein, homosexuel, ayant vécu son homosexualité clandestinement au Mexique, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; « Dites que je suis mauvais ! Dites-moi que j’irai en enfers ! » (Bryan, le héros homo, s’adressant au père Raymond, dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis) ; « Avec les autres, je suis mauvais, je répands le mal. C’est une manie chez moi. » (Jacques, le héros homo, dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré) ; « Ça va être l’enfer. » (Marco, homo malade du Sida, au sortir du bain, idem) ; « Qu’est-ce que tu fais de ta vie ? » (Arthur) « Oula… je cours à ma perte. » (Jacques, son amant, idem) ; « Excuse-moi mais je suis une vilaine fille à talons. Une vilaine fille ! Il faut que le monde entier soit au courant ! » (Éric le héros homo, dans l’épisode 5 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn) ; « Je sème en vous le trouble. » (c.f. la chanson « Espionne » de Catherine Lara) ; etc.

Dans le film « Dallas Buyers Club » (2014) de Jean-Marc Vallée, Ron dit au transsexuel M to F Rayon qu’il « n’a pas le droit de ne pas s’aimer ». Dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado, le personnage de Burger s’exclame que « Satan l’habite », puis se dit « invisible ». L’androgyne diabolique, c’est l’être transparent qui parle à l’intérieur de la narratrice du roman Les Mauvaises pensées (2005) de Nina Bouraoui (« Je porte quelqu’un à l’intérieur de ma tête », p. 9) ou bien l’« implacable maître » intérieur évoqué par Truman Capote dans sa préface de Musique pour caméléons (1979). Dans son one-man-show L’Arme de fraternité massive ! (2015), quand Pierre Fatus passe son stétoscope sur un des hémisphères de son cerveau, il entend une voix lui dire : « Il y a ici crime de sorcellerie ! » Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, Bram, le héros homo, organise dans la maison de sa tante, un bal masqué Halloween.

Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, toute la bande de copains homos joue à être diaboliques. Par exemple, Larry trompe son amant Hank en connaissance de cause et en sachant qu’il le fait souffrir… en trouvant le moyen de se victimiser d’être infidèle : « Pourquoi est-ce que j’ai toujours le mauvais rôle ? […] Si je ne suis pas le briseur de ménage, je suis impossible à vivre. » Quant à Harold, il se place en spectateur cynique du travail de destruction verbale et psychologique qu’opère son colocataire Michael sur tous leurs invités en cherchant à briser leurs illusions d’amour homo tout en se valant de la foi : « Oui, je crois en Dieu. S’il n’existe pas, je n’ai rien perdu. S’il existe, je suis couvert. Je suis catho qui pèche la nuit et va à l’église le lendemain. »

Dans son one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011), Karine débarque sur scène déguisée en Ève damnée. Dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, Gouri est prévenu en songe par le diable qu’il est son « élu » (p. 107). Dans le one-man-show Parigot-Brucellois (2009) de Stéphane Cuvelier, le prostitué transsexuel du Bois de Boulogne s’est rebaptisé « Big Demon ». Dans la trilogie Nikopol d’Enki Bilal (qui comporte les trois bandes dessinées La Foire aux Immortels (1980), La Femme Piège (1986) et Froid Équateur (1992)), Alcide Nikopol prête son corps au dieu Horus, qui tente de se rebeller contre sa communauté et intervient, sous les traits de Nikopol, dans la vie des humains. Dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Denis, le héros homosexuel, se décrit textuellement comme un diable luciférien devant son ordinateur. Dans la pièce Lacenaire (2014) d’Yvon Bregeon et Franck Desmedt, Lacenaire croit que lui et son partenaire Avril n’ont pas d’âme : « Comme le diable et son valet, on marche ensemble. ». Il a une très mauvaise image de lui-même, malgré son arrogance : « Je ne pense pas beaucoup de bien de moi-même, monsieur Mérimée. » ; « Le diable se niche dans les détails. C’est dans les détails que vous me retrouverez. » Dans le film « Les Amours de Beyto » (2020) de Gitta Gsell, l’échange entre Beyto, d’origine turque, et son amant secret Mike, montre combien la croyance en sa propre diablerie est ancrée chez beaucoup plus de gays qu’on ne croit : « Chez nous, les gars sont comme possédés par le diable. » dit Beyto ; et Mike de lui répondre, effaré : « Et toi, tu y crois? Tu y crois ?!? »

On apprend que le personnage homosexuel qui est habité par le diable, qui effraie les oiseaux dans les animaleries, qui porte malheur à son entourage, a souvent été violé. Il est alors presque systématiquement figuré par une femme fatale : « Lorsqu’ils entrent tous les deux dans la boutique aux oiseaux, c’est comme si y était entré on ne sait qui, le diable. Les oiseaux s’affolent. » (Irina dans le roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-araignée (1979) de Manuel Puig, p. 14) Je vous renvoie au film « Pas de printemps pour Marnie » (1964) d’Alfred Hitchcock (Marnie crée la panique chez le marchand d’oiseaux), au film « Cat People » (« La Féline », 1942) de Jacques Tourneur (Irena effraie les oiseaux de l’animalerie), le film « ¿ Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto ? » (« Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? », 1984) de Pedro Almodóvar (avec la gamine rousse qui bloque les ascenseurs à distance, crée des catastrophes), etc. Dans le roman Génitrix (1928) de François Mauriac, la description du « démon maternel » (p. 123) incestueux va dans le même sens : « La vieille femme regarda les persiennes où filtrait une lueur funèbre. […] Près du magnolia, elle fit peur à un rossignol. Sur son passage, le long du pré sec et poussiéreux, les grillons se turent. » (idem, p. 44-45).

Il arrive que la menace du réveil diabolique du personnage homosexuel surgisse sans crier gare et sans que ce dernier puisse se contrôler : je pense aux yeux rouges qui s’allument chez Michael Jackson dans le vidéo-clip de la chanson « Thriller », chez Nina dans le film « Black Swan » (2011) de Darren Aronofsky, à la métamorphose effrayante de David Bowie dans le film « L’Homme qui venait d’ailleurs » (1976) de Nicolas Roeg, etc. « Ses yeux, ils devenaient de plus en plus grands et brillants, comme ceux des méchantes dans les dessins animés japonais, avec trois gros points blancs qui tremblent au milieu des iris. ‘Je suis un peu sorcière.’ » (Groucha dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 265) ; « À 17 ans, je suis devenu une femme-reptile. » (un personnage homo dans la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Pourquoi tu as les yeux rouges ? » (Rana s’adressant à son mari incarcéré Sadegh, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; etc. Dans la pièce Three Little Affairs (2010) d’Adeline Piketty, Ninette fait le monstre face à son amante lesbienne Rachel. Dans le film « My Summer Of Love » (2004) de Pawel Pawlikovsky, Mona s’adresse à son amante Tamsin en des termes explicites : « Je suis le diable et je suis venu pour te tuer. » Elle essaie de la noyer dans une rivière à la fin de l’histoire. Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Benjamin, l’homosexuel efféminé, change subitement de voix et en prend une grave au téléphone.

Cette identité diabolique que décrit le personnage homosexuel en lui-même est parfois l’autre nom qu’il donne à son désir homosexuel (autant dire que ce code « Se prendre pour le diable » renvoie à la dualité idolâtre et homophobe du désir homosexuel !) : « Depuis son enfance, il devinait en lui la présence de quelque chose qui, d’une manière inexprimable, demeurait hors de sa portée. » (le héros du roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 16) ; « J’crois que j’suis pas normale. » (Florence la lesbienne dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « C’est drôle, tout se mélange dans ma tête. On a une chose en soi dont on ignore tout car on ne le soupçonne même pas. Et soudain un soir, par ennui, une enfant raconte un mensonge. Et c’est là qu’on en prend conscience. On s’interroge : l’a-t-elle vu ? L’a-t-elle senti ? » (Martha parlant de son homosexualité dans le film « The Children’s Hour », « La Rumeur » (1960), de William Wyler) ; « J’crois que y’a quelque chose de totalement mauvais en moi. C’est comme ça depuis le début. Mes parents. Mon choix. Mon désir. » (Emmanuel s’adressant à son amant Guillaume, pour mieux l’apitoyer et se ustifier de lui sauter dessus, dans la série Ainsi soient-ils (2013) de David Elkaïm, épisode 6 saison 1) ; « L’homme qui vivait en moi, j’en avais même peur. » (Adineh l’héroïne transsexuelle F to M, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; etc.

Dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, Adrien affirme ressentir à l’adolescence « une peur immense de ce qu’il était, un garçon attiré par les garçons » (p. 73) : « Longtemps, Adrien avait cru ce penchant, ce mauvais penchant, surmontable. Dieu serait plus fort que son désir. Il saurait même dissiper, extirper jusqu’à sa racine ce mal profond. Il avait bien fini par comprendre, de guerre lasse, que la blessure resterait longtemps. » (idem, p. 25) Dans sa pièce Le Maître des ténèbres : Confession d’un ange déçu (2003), Vincent Byrd Le Sage, en interprétant le diable, joue la grande tapette : « Je suis de Jésus le double négatif. » Dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut, le personnage de Lucifer est homosexuel. Dans la pièce Un Mariage follement gai ! (2008) de Thierry Dgim, Sébastien, l’homosexuel, qualifie sa meilleure amie lesbienne Marcy de « satanique ».

Le désir homosexuel n’est-il finalement pas l’autre nom (aseptisé) de la jalousie ? de l’orgueil égocentré fantasmé ? Par exemple, dans le film « East Of Eden » (« À l’est d’Éden », 1955) d’Elia Kazan), le personnage de Cal, interprété par James Dean, se prend pour le diable car d’une part il ne se sent pas aimé de ses parents (son père lui dit : « Tu es mauvais, irrémédiablement. ») et d’autre part il est rongé par la jalousie, surtout à l’égard de son frère Aaron (« Tu as raison, je suis mauvais. Je le sais depuis assez longtemps. Aaron, lui, est bon. J’ai dû prendre la mauvaise part. » répond Cal ; « Aaron a raison. Il a toujours raison. Et c’est comme ça depuis toujours. » ; « Apprends que je suis jaloux depuis toujours. Je suis jaloux à en crever. »).

Chez le personnage homosexuel, le sentiment d’être diabolique est, comme par hasard, très souvent lié au fait d’être en couple homo. C’est bien l’acte conjugal homosexuel qui crée le malaise et la culpabilité, et non simplement le désir homosexuel. Et comme la responsabilité du mal homosexuel n’incombe à un individu qu’à partir du moment où deux personnes fautent ensemble, les amants homosexuels pensent qu’ils ne peuvent plus condamner chez l’autre un reflet diabolique qui représente exactement leur même et unique action mauvaise. Autrement dit, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. S’il y a un coupable dans le couple homo, il ne sera jamais solitaire ! : « Tu sais très bien que tu es aussi méchant que moi. Nous sommes pareils, malgré tout ce qui nous sépare. De la même nature. » (Khalid à Omar, dans le roman Le Jour du roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 75) ; « Nous avons suivi un autre dieu, un autre maître, un autre diable. » (Omar parlant de son couple avec Khalid, idem, p. 108) ; « Je suis l’une de celles que Dieu a marquées au front. Comme Caïn, je suis marquée et flétrie. Si vous venez à moi, Mary, le monde vous aura en horreur, vous persécutera, vous taxera d’impureté. » (Stephen à son amante Mary dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 394)

Le personnage homosexuel, héros faustique par excellence, devient diabolique par contamination avec satan : « Était-ce avec le diable ou est-ce avec lui-même qu’il signa de son sang ce pacte indélébile ? » (cf. la chanson « New York City Nineteen-Fifty » du Clergyman dans le spectacle musical La Légende de Jimmy de Michel Berger) ; « Quand je dis ‘non’, il me poursuit, il fait ron-ron quand je dis ‘oui’, il me fait faire à reculons tout ce qui sert ses ambitions, il m’appelle par mon nom mon démon, il m’appelle et je réponds ‘non non’. Il m’appelle par mon nom mon démon, et je réponds mon nom. Mon démon, mon démon, quand je sors avec lui au milieu de la nuit, je n’sais plus qui je suis, si je suis moi ou lui. » (cf. la chanson « Mon Démon » du Teenager, idem) ; « Je veux croire alors qu’un ange passe, qu’il nous dit tout bas : ‘Je suis ici pour toi, et toi c’est moi.’ » (cf. la chanson « L’Autre » de Mylène Farmer) ; « C’est le diable qui tient les fils qui nous remuent. […] Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. » (c.f. la chanson « Au lecteur » de Mylène Farmer, reprenant Charles Baudelaire) ; etc. Dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, Fabien écrit une nouvelle intitulée Un Rendez-vous avec le diable. Il finit par rencontrer en vrai « l’inconnu », mais celui-ci le persuade qu’il s’est incorporé en lui et qu’en réalité il est tout seul. « Avec le temps il en arrivait à croire qu’il avait été l’objet d’une illusion, qu’une sorte de rêve éveillé s’était joué de lui et que ce vieillard n’existait pas. » (p. 43) La victoire du mal est bien de faire croire à celui qu’il possède qu’il n’existe pas.

b) « Je suis un maudit » :

N.B. : Je vous renvoie également au code « Focalisation sur le péché » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Une autre litanie de la haine de soi sort de la bouche du héros homosexuel : celle de se croire maudit et incapable d’aimer/d’être aimé : cf. le film « Les Maudits » (1947) de René Clément, la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset (avec le motif du garçon maudit), le roman La Maudite (1954) de Guy des Cars, le film « Gazon maudit » (1995) de Josiane Balasko, le film « Children Of The Damned » (1964) d’Anton Leader, etc.

Comme ses tentatives de formation d’un couple homosexuel heureux et durable se révèlent souvent infructueuses, le personnage homosexuel en déduit qu’il ne mérite pas d’être aimé et qu’il est incapable, comme le diable, d’aimer et de garder une personne : « Je ne suis pas de celles qui peuvent se faire aimer. » (Élise dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 278) ; « I can’t love for more than one day. » (Michel Hermon dans son spectacle-cabaret Dietrich Hotel, 2008 ; traduction : « Je ne peux pas aimer plus d’un jour ») ; « Un homosexuel est un homme qui souffre et qui a mal. […] Depuis que je suis petit, mon existence est un calvaire. […] Personne ne m’a jamais dit je t’aime. » (Bernard, le héros homosexuel déclaré de la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Je dois pas être fait pour la vie de couple. » (Jean-Louis dans la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage) ; « Dalida, l’orchidée noire, la maudite, la veuve noire. » (l’actrice jouant la chanteuse Dalida dans le spectacle musical Dalida, du soleil au sommeil (2011) de Joseph Agostini) ; « Saïd est mort, tué par l’orage, un signe peut-être que Dieu n’approuve pas ce que les garçons s’apprêtaient à faire ce soir. » (Saïd et Ahmed, le couple homo maudit, dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, p. 48) ; « En réalité je m’aperçois que je n’ai jamais été aimée. Je ne connais rien des ‘sentiments’, toujours plus préoccupée par la passion du corps que par celle de l’esprit. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 183) ; « Je suis pas fait pour vivre une histoire. » (Léo, un des héros homos du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 117) ; « J’aime répandre le bonheur. » (Shirley Souagnon maltraitant et cassant sans arrêt son public, dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; etc.

Par exemple, dans le roman Gaieté parisienne (1996) de Benoît Duteurtre, par exemple, Nicolas évoque « son incapacité à aimer » (p. 124). Dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti, Olivier, l’un des héros homosexuels, pense qu’être homo, c’est être « perdu, maudit ».

La Drama Queen homosexuelle pense que, comme Carmen, la sincère mais dangereuse bohémienne, elle n’attire à elle que des cas sociaux en amour : « Je dois être maudit. » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 288) ; « Ce que j’ai compris, c’est que j’ai un don : celui de rendre les autres malheureux. » (idem, p. 437) ; « Je peux être avec personne. » (Pablo, le personnage homosexuel, à Laura, dans le film « Plan B » (2010) de Marco Berger) ; « Le pire, c’est que je rends tout le monde malheureux autour de moi. » (Florian, le héros gay, à Thomas, dans la série télévisée Plus belle la vie, sur la chaîne France 3) ; « Je suis une femme damnée. » (Héloïse, l’héroïne lesbienne, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 324) ; « Nous sommes les amants maudits ! » (Raulito et Cachafaz dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Elle s’en veut du gâchis de sa vie, de son inaptitude au bonheur. » (Gabrielle, l’héroïne lesbienne du roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 77) ; « Moi, je reste plus sale qu’un damné. » (Yanowski dans son concert Le Cirque des Mirages, 2009) ; « Nous sommes en si grand nombre… des milliers d’indésirables qui n’avons aucun droit à l’amour, aucun droit à la compassion parce que nous sommes mutilés, hideusement mutilés et laids… Dieu est cruel ; il tolère que nous naissions défectueux. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 270) ; « Qu’ai-je fait pour être ainsi maudite ? » (idem, p. 285) ; « Je suis d’une génération désenchantée. » (cf. la chanson « Désenchantée » de Mylène Farmer) ; « J’hallucine, j’suis pédé ! Je serai jamais heureux ! » (Lennon en panique, dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; etc.

Au départ, le sentiment de déterminisme dans la souffrance, ou de « malheur comme destin », a pu être instillé sournoisement par l’entourage extérieur du protagoniste homosexuel : « Ah, race de femmes maudites, vous êtes toutes des putes ignorant tout de la bite ! » (Ahmed parlant des femmes lesbiennes dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Ah, les lesbiennes maudites ! » (Martin, idem) ; « Vous êtes maudit ! » (le Professeur Foufoune s’adressant à Bill dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Cet homme était un démon. » (le Gros concernant Silberman, le personnage homosexuel, dans la pièce La Vie est un tango (1979) de Copi) ; « Il a le culot du démon ! » (le chœur des voisines décrivant le personnage homosexuel de Cachafaz, dans la pièce éponyme (1993) de Copi) ; « Répète après moi : JE FAIS PARTIE DU MAL !! » (les Virilius, groupe composé de puceaux et d’homos refoulés, s’adressant à Jean-Marc, le héros homosexuel assumé, dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis) ; etc. Par exemple, dans le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco, l’homme marié parle de l’« âme noire » de Jézabel, l’héroïne bisexuelle avec qui il partage quelques « plans cul ». Et Stan, le sacristain, en rajoute une couche auprès du père David : « Tu vois pas que cette fille, elle est noire, elle sent le souffre ? »

Mais paradoxalement, le héros homosexuel affiche une résistance tellement fausse et contrariée à la vindicte « populaire » (une sorte de « Même euh… pas vrai, d’abord ! » résigné) qu’on finit par constater qu’il a finalement intériorisé l’insulte : « Non je ne suis pas si mauvais, non je ne suis pas si maudit. » (cf. la chanson « Attractions-Désastre » d’Étienne Daho) ; « Je voulais être l’étrange sodomite, celui dont on ne parle pas. » (Anthony, le héros homosexuel du roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; etc. Il se croit destiné au malheur depuis sa naissance, se juge inapte à rentrer dans le monde : « Il advint qu’à la veille de Noël, Anna Gordon accoucha d’une fille : un petit têtard de bébé aux hanches étroites, aux larges épaules, et cela hurla et hurla sans cesse pendant trois heures, comme si cela était indigné de se retrouver projeté dans la vie. » (Stephen, l’héroïne lesbienne parlant de sa naissance, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 19)

Chez le héros homosexuel, la croyance en sa propre malédiction ne se limite pas uniquement au terrain de l’amour ou du sens de l’existence. Il arrive que certains personnages diabolisent et sacralisent dans un même mouvement la pandémie du Sida, par exemple, comme si elle était une matraque céleste bénie. « Mais le sida, c’était une vraie chance, je veux dire, c’était à nous, juste les pédés, tu vois, il a complètement dilapidé le truc, on le donne à tout le monde. » (Willie, l’un des protagonistes homos du roman La Meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 132) Par exemple, dans le film « Encore » (« Once More », 1987) de Paul Vecchiali, le Sida est « inscrit dans le destin des homos ».

Ce qui empêche certains héros homosexuels d’identifier leur haine d’eux-mêmes qui les désigne comme diaboliques (à leurs yeux), c’est qu’ils surjouent, par provocation cynique ou par sincérité, l’adoration d’eux-mêmes… pour sauver la face, pour garder la main sur leur souffrance tandis qu’ils nient cette dernière. Par exemple, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, la carcasse de suffisance affichée par Pierre, le héros homo (« Je me dis qu’avec les gènes que j’ai, je n’ai pas le droit de ne pas me reproduire. ») révèle une montagne d’auto-dépréciation (« Je ne suis pas sûr de m’aimer. ») et d’insatisfaction personnelle (« J’ai raté ma vie privée. »)

c) Le bien par le mal (et la pédagogie de l’erreur) :

Le dilemme moral du personnage homosexuel, c’est qu’intellectuellement il sait très bien que le mal n’est pas à faire ; mais esthétiquement il le trouve quand même beau et désirable : cf. le film « Chloé » (2009) d’Atom Egoyan (avec la beauté machiavélique de Chloé, la lesbienne), le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta (avec le bellâtre pervers, Vincent Garbo), le roman Lo Verdadero Es Un Momento De Lo Falso (2010) de Lucía Etxebarría, la pièce Lacenaire (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin, etc. « C’est si bon, la haine ! » (la grand-mère dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Dans ce mal, je me sens vivant. » (Daniel s’adressant à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Mon père, ce monstre est bon. » (la Belle s’adressant à son père par rapport à la Bête, dans le film « La Belle et la Bête » (1945) de Jean Cocteau) ; « La haine, c’est la règle n°1. Y’a que ça qui peut te sauver. » (Jean s’adressant à son futur amant Henri, dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau) ; « Vous avez vu comme elle est mauvaise. J’adore ! » (Yoann, le héros homosexuel, à propos de la méchante Solange, dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi) ; etc. Ses goûts et sa conscience s’entrechoquent… et ce sont les goûts qui finissent par l’emporter. Comme il pense que rien n’est trop beau ni trop juste pour le bien (pas même l’action mauvaise !), il arrive à penser que la fin justifie les moyens.

Je ne voudrais pas empiéter sur le code de la « Reine » du Dictionnaire des Codes homosexuels, qui aborde plus longuement la question de la beauté du diable féminisé, avec surtout l’emblématique Cruella de Vil, ni sur les codes « Haine de la beauté » et « Liaisons dangereuses » qui traitent de l’usage du mensonge et de la cruauté en amour… mais juste vous dire que le mal exerce une attraction sur le héros homosexuel, attraction qui n’est ni très rationnelle ni totalement calculée, même si elle repose sur la foi en la toute-puissance de la sincérité.

Très souvent, le personnage homosexuel aborde sa fascination pour le diable, pour l’efficacité temporaire du mal, pour le génie de satan : « Jonathan Brockett [le personnage homo] était intelligent, il était d’une intelligence diabolique. […] C’est pourquoi il écrivait de si belles pièces, des pièces si cruelles ; il alimentait son génie de chair vive et de sang ! Génie carnivore ! » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 307) ; « [C’était] un homme absolument vicieux et cynique, un homme dangereux aussi parce qu’il était brillant. » (idem, p. 351) ; « J’étais Marlon Brando. Un vieil homme qui avait de la classe et de la cruauté. Un vieil homme irrésistible, généreux, impitoyable, sanguinaire. » (Omar après avoir tué son amant Khalid, dans le roman Le Jour du roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 168)

On observe un phénomène absolument étonnant sous la plume d’un écrivain comme Christophe Bigot : il sublime la vengeance ou la médisance, généralement en les féminisant, c’est-à-dire que tout ce qui touchera à la souffrance, à la mort, à la mélancolie, à la peur, sera chez lui associé, via l’esthétique et l’art, au plaisir ou à l’amour, même si éthiquement cette idée le répugne. On se demande, en lisant son roman L’Hystéricon (2010), s’il critique réellement la beauté du diable, s’il dénonce vraiment le cynisme du dandy (il parle de sa « beauté d’archange » d’ailleurs, p. 83) : d’un côté, oui (et on le voit surtout lors de l’échange final entre Jason et Colette, quand Jason cherche sincèrement des solutions pour lutter contre sa propre misanthropie) ; d’un autre côté, non, car il semble encore prisonnier de la beauté ou de la sincérité de la méchanceté (« l’horreur du monde a pour revers son inexprimable beauté » lit-on p. 246). Parfois, à travers ses personnages, Christophe Bigot soutient l’argument suivant : « Finalement, qu’on soit méchant n’est pas tellement le problème, pourvu qu’on le fasse avec art, et qu’on évite la faute de goût. » D’ailleurs, on remarque cela quand son protagoniste principal, Jason, édicte à ses invités les règles des histoires qu’ils doivent se raconter entre eux : il leur reproche non pas d’être méchants, mais de ne pas être « artistiquement méchants », ou bien d’être méchants sans « style » (p. 414) : « Tous ensemble, ils s’étaient éparpillés, égarés. Par impatience, par émulation frénétique dans le lynchage, ils n’avaient pas soigné leurs anecdotes. […] Jason conseillait d’éviter les simples portraits, ou les vulgaires ragots, mais de leur préférer des histoires, de vraies histoires, avec un début, un milieu et une fin. » (idem, p. 46) Et finalement, c’est un peu ce que l’auteur a fait aussi avec la grande histoire, à savoir son roman : mettre les petits plats dans les grands… pour la médisance. « Mourad [l’amant de Jason] jubilait. Amande était une peste, mais sa méchanceté avait une drôlerie sans équivalent. Il suffisait de la lancer sur une piste, et elle démarrait au quart de tour, brossant des portraits comme une virtuose, se dépensant sans compter. » (p. 83)

Se mettre dans la peau d’un ignoble diable de dessins animés, voilà un fantasme très homosexuel. Par exemple, dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Lucie, maîtresse de cérémonie macabre, prend plaisir à faire cracher tous les secrets honteux de ses trois invités (les trois « ex » de son futur mari).

Dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Lucie rend hommage « à tous les méchants ». Dans son one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013), le travesti M to F David Forgit dédie son spectacle à son public et à toutes « ses sœurs salopes ».

Dans les romans de Thibaut de Saint Pol (surtout Pavillon Noir (2007), avec Cyril le geek psychopathe désirant la fin du monde ; mais aussi N’oubliez pas de vivre (2004), dépeignant l’univers impitoyable de la prépa ; ou bien encore À mon cœur défendant (2010), avec Heinrich le cruel Nazi), il y a toujours la figure du Grand Méchant gniarc-gniarc-gniarc, celui dont les victimes impuissantes ne peuvent que pousser le cri Orangina « Mais pourquoi est-il aussi méchant ??? » (« Paskeeeeuu !!! » répond le fou avec un rire sardonique), celui qui maltraite ses bras droits, celui qui (comme un Docteur Mad de films de James Bond) aime écraser gratuitement les animaux inoffensifs qui l’entourent : « Elle [Madeleine] est partie ! […] Où qu’elle soit, je la retrouverai ! […] De toute manière, elle n’ira pas loin… je suis sûr qu’elle n’imagine pas l’enfer qui l’attend. » (Heinrich dans le roman À mon cœur défendant, p. 80) ; « Je trouverai bien un moyen de la faire parler… » (idem, p. 62) ; « C’est insensé ! Quelle bande d’incapables ! » (Heinrich parlant de ses complices, idem, p. 140) ; « Mon cœur s’exalte à sentir les traces de l’orage que nous [= les Nazis] pouvons déchaîner. […] Nous sommes aux frontières d’une aube nouvelle. La France aux mains des Juifs, des bolcheviks et des ploutocrates ne pouvait que sombrer. Elle ne pourra se relever qu’avec nous, aux côtés de l’Allemagne, avec le concours de ceux qui comme moi la connaissent, et la veulent purifiée. […] La guerre me rend lyrique. » ; « Je veux le prendre avec des gants blancs […] Je suis sûr que n’importe quel autre espion lui aurait arraché son triste bien par la force, mais je ne suis ni un simple sbire ni un voleur à la tire : ich bin zivilisiert. » (Heinrich parlant du Traité que possède Madeleine, idem, pp. 46-47) On peut désirer être diabolique, dit le héros homosexuel, à partir du moment où on a la classe d’un Arsène Lupin !

Pour le héros homosexuel, mentir et faire le mal, c’est aimer (si on le fait par amour ! si le désespoir purifie l’action mauvaise) : « C’est la première fois que je mens pas à un mec, en plus. » (Mike, le narrateur homo parlant de sa liaison avec Léo, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 101) ; « J’ai détroussé des centaines de personnes, égorgé deux personnes… mais je fais peu de fautes d’orthographe ! » (Lacenaire dans la pièce éponyme (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin) ; etc. Par exemple, dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes, Frank passe son temps à mentir à son psychiatre pour le faire tourner en bourrique et le séduire : « On obtient la vérité qu’en mentant. »

d) Le relativisme manichéen et nihiliste qui voit les choses « par-delà le Bien et le mal », mais qui au fond trace implicitement de nouveaux camps « bons » et « mauvais » :

Comme un slogan publicitaire bien appris, le personnage homosexuel soutient à la fois que l’enfer n’existe pas (quid de la liberté humaine de le choisir, alors ?) et qu’« on ira tous au paradis », dans un discours flower power optimiste qui nie le libre arbitre des êtres humains : « Tribu, qu’est-ce que nous voulons ? Paix et Liberté maintenant ! […] L’enfer n’est pas pour nous ! » (les personnages de la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado, à l’unisson) ; « Ils disent qu’on brûlera en enfer, mais je pense qu’ils se trompent. » (cf. la chanson « Outlaws » d’Adam Lambert)

On voit ce flou artistique entre le Bien et le mal, d’inspiration bouddhiste, cultivé dans le film « Au-delà du bien et du mal » (1977) de Liliana Cavani, la chanson « Au diable nos adieux » de Zazie, le film « Ni Dieu ni démon » (1998) de Bill Condon, etc.

Le personnage homosexuel, dans un relativisme et un manichéisme saisissants, se met à placer le bien et le mal sur le même plan, comme s’ils étaient deux forces égales qui s’annulaient l’une l’autre : « Et Dieu ? Et ses anges ? Et le diable : est-il toujours le diable ? » (Omar dans le roman Le Jour du roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 177) ; « Le bien, le mal n’existent pas dans le bonheur, dans le malheur. Les hommes sont des animaux, les femmes sont des animales. » (Cachafaz dans la pièce éponyme (1991) de Copi, pp. 52-53) ; « Ni enfer, ni paradis. Là-bas, la vraie vie ! » (Kiwi dans la B.D. Kiwi au Paradis (1999) de Teddy of Paris) ; « Au diable le bien et le mal, et les serments artificiels ! » (cf. la chanson « Au commencement » d’Étienne Daho) ; « Sa notion du bien et du mal, ça commençait à me taper sur le système ! » (Stéphane, le héros homo, par rapport à Hélène, dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « L’enfer, le paradis, que des conneries ! » (le fils homosexuel à son père dans la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan) ; « La culpabilité, ça n’existe pas ! » (idem)

Le diable lui a donné comme consigne de ne pas parler de lui, de nier son existence… et le héros homosexuel obtempère ! C’est exactement l’attitude neutraliste qu’adopte le personnage de Vincent (d’ailleurs défini comme un « ange de lumière ») dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson. On assiste à l’apologie du lavement des mains : « Je suis l’enfant insouciant. Je n’ai pas de morale. » (pp. 46-47) ; « D’ailleurs, rien n’est grave. » (idem, p. 30) ; « Non, je ne suis pas un traître. Oui, je suis un jeune homme de seize ans, sans complexes, qui ne découpe pas le monde entre ce qui est bien et ce qui est mal. » (idem, p. 50)

En fuyant l’existence du Bien et du mal, et en ne reconnaissant pas la supériorité du premier sur le second, le personnage homosexuel s’expose à leur retour en force sous forme de marionnettes, de furies schizophréniques. En effet, parfois, le héros est entouré d’un petit diable et d’un petit ange qui tentent de le conseiller (par exemple Maxence dans la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot), le harceler, et qui finissent par s’incorporer en lui pour le diviser en deux (cf. le roman Mi-ange, mi-démon (2006) de Muriel Bonneville, etc.) : « De ce paradoxe, je ne suis complice. Souffrez qu’une autre en moi se glisse. Car sans logique, je me quitte aussi bien satanique qu’angélique. » (cf. la chanson « Sans logique » de Mylène Farmer) ; « Nous comprîmes que nous bénéficiions de la protection d’un être de nature soit divine, soit diabolique, ou une alliance des deux. » (Gouri dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, p. 93). Le fait de se sentir diabolique est l’un des effets de la schizophrénie : « Je suis toi. Je suis la partie de toi que tu t’es forcé d’ignorer. » (Texor Texel à Jérôme dans le roman Cosmétique de l’ennemi (2001) d’Amélie Nothomb)

L’esprit manichéen croit une ânerie : que le diable a réussi une incarnation-longue-durée sur lui, comme Dieu l’a fait avec Jésus : « Le diable s’est incarné. Il a pris corps en vrai. » (Vincent Byrd Le Sage dans la pièce Le Maître des ténèbres : Confession d’un ange déçu, 2003)

Selon la pensée manichéenne, le mal serait dans le Bien, le Bien dans le mal, et tout cela formerait le Tout – et même l’Équilibre suprême ! – de notre « monde complexe »… comme le défend par exemple la chanson de Louis « La Mort est dans la vie » dans le film « Once More » (« Encore », 1988) de Paul Vecchiali.

L’anticonformiste bobo anti-diable ne se sait pas conformiste dans la révolte : il se rêve hors de tout, du Bien comme du mal, et cet ailleurs est pour lui le Bien absolu. Il chante le culte – pourtant rétrograde – de l’Être auto-engendré, maître de son progrès : « Détourne-toi du conforme et de l’inconforme. […] Alors invente, invente toujours ! » (le discours final de la pièce Le Cabaret des utopies (2008) du Groupe Incognito) ; « Nous ne sommes pas des anges ni des damnés. Nous ne sommes pas des anges ? À vérifier… » (cf. la chanson « Adulte et sexy » d’Emmanuel Moire) ; etc. Non seulement il n’échappe pas à la tentation manichéiste, mais il y replonge de plus belle, en créant cette fois ses propres binarismes moralisants délimités par un axe bien/mal invisible, qu’il croit inédit. Les dualités gauche/droite (politiques), ou homo/hétéro, sont souvent employées dans les créations homosexuelles : « Tu as viré hétéro, tu vas voter à droite. » (Robert à l’un de ses amis homosexuels, dans le film « Un Couple presque parfait » (2000) de John Schlesinger) ; « C’est juste du bon sens. Je veux dire, s’ils sont intelligents, ils sont gays ; et, s’ils sont stupides, ils sont hétéros… » (Édith dans le film « Female Trouble » (1974) de John Waters) ; etc.

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) Certains personnes homosexuelles se prennent pour le diable :

Je vous renvoie au titre de l’autobiographie Frédéric Mitterrand La Mauvaise vie (2005), à la photo Self Portrait (1985) de Robert Mapplethorpe (où l’on voit le photographe avec le sceptre de la mort), aux photos d’hommes homosexuels déguisés en diable pendant les Gay Pride parisiennes de 1996 et 2002 (dans la revue Triangul’Ère 7 (2007) de Christophe Gendron). Dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke, on apprend que la Reine Christine, pseudo « lesbienne », lit des lectures sataniques. Son Peuple la compare à Jézabel.

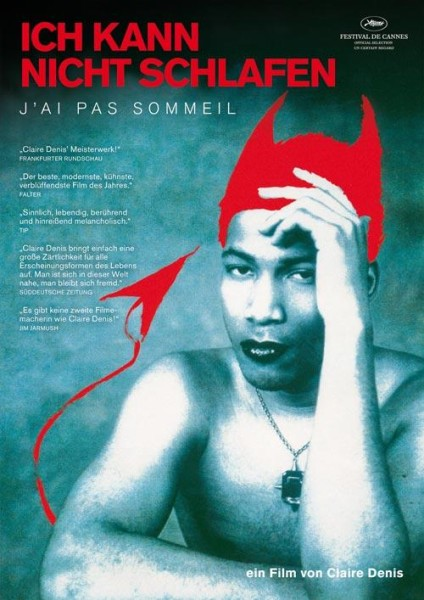

Beaucoup de personnes homosexuelles aiment jouer au diable. On ne sera pas étonner que la fête d’Halloween remporte un franc succès dans la communauté homosexuelle : les bars et discothèques gay friendly font le plein ce soir-là, au point qu’on pourrait presque qualifier Halloween de « deuxième Gay Pride » ! Dans le docu-fiction « 120 battements par minute » (2017) de Robin Campillo, pour dire leur mécontentement, les militants Act-Up sifflent comme des serpents.

Mais parfois, le jeu de la diabolisation va plus loin et sort du cadre de la blague ou de la mise en scène ludique. Certains individus homosexuels touchent à leur prénom : les pseudonymes concotés par les internautes des sites de rencontres homos sont à consonance démonologique et ne brillent pas par leur originalité ; le nom que le photographe Jean-Daniel Cadinot s’est choisi en tant que réalisateurs de films pornos gays est « Tony Dark » ; l’écrivain Claude Brami a écrit sous le pseudonyme de « Christopher Diable ». Les noms de scène (Louise de Ville, le groupe Mauvais Genre, l’album Mister Bad Guy (1985) de Freddie Mercury, etc.) et les rôles de théâtre que certains prennent (Jean-Claude Dreyfus interprétant le diable dans la pièce Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (2007) de Gérald Garutti) résonnent comme des aveux.

C’est parfois l’expérience de la maladie (VIH) corollée à l’homosexualité qui donne à certains individus l’impression d’être diaboliques ou possédés. Par exemple, dans le documentaire « Vivant ! » (2014) de Vincent Boujon, quand Éric, homosexuel et séropositif, décrit les effets surprenants de la trithérapie, il dit que c’était comme dans le film « L’Exorciste » : vomissements, états seconds, malaises, dérèglement du métabolisme (estomac surtout)…

Par ailleurs, un certain nombre de personnes homosexuelles réelles s’identifient clairement au diable : « De fait, j’y trouvais incomparable jouissance, sans doute par l’instigation du Diable. Il y a huit ans que cette idée diabolique me vint… » (Gilles de Rays écrivant au Roi de France Charles VII, et cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 132) ; « J’ai l’impression d’être un personnage diabolique. » (James Dean à Philip K. Schever du journal Los Angeles Times, cité dans la biographie James Dean (1995) de Ronald Martinetti, p. 137) ; « Je suis un véritable diable. » (Pier Paolo Pasolini dans le reportage « Les Fioretti de Pier Paolo Pasolini, 1922-1975 » (1997) d’Alain Bergada) ; « Vous êtes cet enfant orgueilleux, vous ne doutez pas que le diable en question, c’est vous. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 26) ; « Leur distance me renvoyait l’image, ils étaient tous devenus de ces chats qui me fuient, des chats allergiques au diable. » (Hervé Guibert, malade du Sida, dans son autobiographie À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990), p. 222) ; « Car, bien entendu, il y avait du diable dans tout cela. » (Julien Green, à propos de son désir de se substituer aux autres, préface de son roman Si j’étais vous (1947), pp. 10-11) ; « Jeffrey croyait qu’il était le diable. Il se pensait aussi démoniaque que satan. » (Gerald Boyle, dans le documentaire « Jeffrey Dahmer, le Cannibale de Milwaukee » (1996) de Christine Shuler) ; etc.

C’est même sans culpabilité, sans s’auto-flageller, avec grand calme et désinvolture (presque avec l’humour du désespoir), qu’elles se présentent comme diaboliques : « Nous, les amis du diable » (Pascal Sevran, Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006), p. 68) ; « Si, comme le prétend Thierry Séchan, le vert est la couleur du diable, alors je suis le diable. » (idem, p. 176) ; « Et non seulement j’ai mauvais genre, mais encore j’aggrave mon cas en ayant de mauvaises mœurs. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 7) ; « Le jour où on découvre qu’on aime les garçons, on a l’impression de ne pas être normal. » (Sacha, jeune Allemand homo, dans le documentaire « Homo et alors ?!? » (2015) de Peter Gehardt) ; « Aux yeux des chrétiens, je suis un sataniste. De mon point de vue, bien sûr, je ne le suis pas. Satan n’est pas au cœur de ma vision des choses. Ce n’est pas un dieu. Il incarne la rébellion. Si je pouvais être mon propre dieu, tout cela lui serait égal. » (Gaalh, la star norvégienne de death metal, ouvertement homosexuel, dans le documentaire « Du Sollst Nicht Schwul Sein », « Tu ne seras pas gay », 2015) de Marco Giacopuzzi) ; etc. Ernst Röhm, dès 1928, écrit ses Mémoires d’un traître et confie : « Étant immature et mauvais, je suis plus en faveur de la guerre et du désordre que de l’ordre bourgeois bien élevé. […] J’affirme d’emblée que je ne fais pas partie des braves gens et que je n’ai aucune envie de leur ressembler. » (p. 267 et p. 362) Dans l’émission Danse avec les stars 6 du 28 novembre 2015, le chanteur Loïc Nottet avoue que, lorsqu’il était jeune et se regardait dans la glace, il s’imaginait non pas être face à lui-même mais face à un « double diabolique ».

Dans l’émission Temps présent spéciale « Mon enfant est homo » de Raphaël Engel et d’Alexandre Lachavanne, diffusée sur la chaîne RTS le 24 juin 2010, Alexandre, jeune témoin homo suisse de 24 ans, raconte qu’à 18 ans il est parti en famille au père, à Seattle (USA) et est tombé dans une famille « très religieuse, très religieuse, et souvent on disait que l’homosexualité était quelque chose de satanique, que c’était le diable qui était là, et que Dieu tous les jours testait notre foi en Lui. » : « À l’église, devant 600 personnes, le pasteur a dit qu’il fallait brûler les homosexuels et que c’étaient des gens possédés. Et petit à petit, on rentre dans ce discours-là. Je ne sais pas si j’y croyais à 100 %. En tout cas, y’avait une partie de moi qui voulais y croire. »

Quelques personnes homosexuelles évoquent la présence d’une force maléfique en elles, qui les définirait totalement : « Nous sommes les très humbles domestiques d’une force qui nous habite. Nous sommes menés par une force qui n’est pas externe à nous, qui est interne, nous sommes menés par cette nuit qui est notre véritable Moi. » (Jean Cocteau dans le documentaire « Jean Cocteau, autoportrait d’un inconnu » (2003) d’Edgardo Cozarinsky) ; « J’étais dans l’horreur de ma propre confusion. Je la voyais bien. Je la comprenais parfaitement. Je marchais avec elle en silence, en bataille, jamais en paix. Je n’y pouvais rien, j’étais dominé par cette force supérieure, invisible, inconnue, et qui m’entraînait vers le chaos intime. Je voyais de temps en temps en moi l’image de ma sœur Lattéfa qu’on disait possédée. Qui l’était. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 86) ; « À peine fut-il sur moi, que je versais des larmes de désolation. L’instant de sodomie, rigoureusement chargé, vit tout mon être disparaître dans les profondeurs du mal pour ne devenir qu’une empreinte. […] De me sentir possédé, je me mis à pleurer. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 68) ; « Pourtant, le Seigneur, lui, à cause de l’amour qu’il porte à l’être intérieur où il retrouve sa marque et le reflet de sa face, aime aussi passionnément le transgresseur qu’il découvre caché là, en siamois du fils vertueux. Que sommes-nous, devant l’attitude du Maître, pour bouder l’amour à l’égard de cet habitant de mauvaise mine ? » (Henry Creyx, Propos décousus, propos à coudre et propos à découdre d’un chrétien homosexuel (2005), p. 14) ; etc.

Certaines personnes homosexuelles pensent même qu’elles ont le pouvoir diabolique de faire mourir les autres à distance : « Je me suis sentie confusément coupable de la mort du fiancé de Janette Levreau et encore bien davantage du chagrin de cette dernière. Et depuis ces temps troublés, je me suis demandé souvent si je n’avais pas des pouvoirs paranormaux. En tout cas, je veille très attentivement à ne jamais avoir de souhaits homicides. […] Après avoir assassiné mon frère et un jeune militaire, j’ai assez de crimes sur la conscience ! » (Paula parlant de sa maîtresse de CM2, dans son autobiographie Mauvais genre (2009), p. 47)

Cette identité diabolique que décrit la personne homosexuelle est parfois l’autre nom qu’il donne à son désir homosexuel (autant dire que ce code « Se prendre pour le diable » renvoie à la dualité idolâtre et homophobe du désir homosexuel !) : « J’ai grandi caché dans mon secret. Longtemps je me suis blotti en lui comme s’il me protégeait d’une menace indistincte. Il a fini par faire partie de moi. […] Un poison me rongeait. […] Le vrai nom de ce venin, l’homosexualité, je n’en avais aucune idée. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 13) ; « J’ai mauvais genre. Bien qu’étant une femme, j’ai les cheveux courts comme les messieurs qui ne veulent pas se faire remarquer. En outre, je m’obstine à m’habiller de telle manière qu’on me prend souvent pour un homme. » (Paula Dumont, Mauvais genre (2009), p. 7) ; « Je suis fermement décidée à emmerder le monde jusqu’à mon dernier souffle. » (idem, p. 12)

Ce « diable » en la personne homosexuelle, c’est surtout ce qu’on appelle plus simplement le doute d’être aimé/d’être capable d’aimer vraiment quelqu’un : « C’est ainsi qu’à 18 ans, je me suis repliée sur moi-même, et que j’ai abandonné jusqu’à la simple idée qu’on puisse m’aimer d’amour. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 19) ; « Vous vous aimez si peu que ça ? » (un des psys s’adressant à Guillaume, le héros bisexuel, dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne) ; etc. On entend souvent les personnes homosexuelles faire de l’Amour une question de mérite, sans penser que l’Amour vrai se donne gratuitement et au-delà de nos actes : « Pas capable d’aimer. Pas capable d’être aimé. » (André, 33 ans, sodomisé sauvagement par son père à l’âge de 13 à 16 ans, cité dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (2008) de Michel Dorais, p. 148) ; « Il voit en lui un démon qui le transforme en un être qui ne peut aimer. » (Dan Kiley, Le Syndrome de Peter Pan (1983), p. 89) ; « Entre 20 et 30 ans, je cherche plutôt quelqu’un qui affirmera que je suis humaine : un spécimen d’humanité ni plus ni moins compliqué que les autres. Il me reste encore beaucoup de chemin à faire pour m’en convaincre moi-même. » (Cathy Bernheim, L’Amour presque parfait (2003), p. 212)

Le « diable » est aussi l’autre nom de la honte de soi : honte de son physique (comme celle que ressent par exemple John Edgar Wideman par rapport à sa couleur de peau noire : il raconte dans Brothers And Keepers (1984) qu’il a « peur qu’on découvre le diable en lui, qu’on le rejette comme un lépreux » et que sa « négritude l’accuse », pp. 56-57) ou honte de son origine sociale (de son côté, Didier Éribon, dans Retour à Reims (2010), explique que c’est « la culture ouvrière qui l’accusait » : « Il me fallait exorciser le diable en moi, le faire sortir de moi. Ou le rendre invisible, pour que personne ne puisse deviner sa présence. Ce fut pendant des années un travail de chaque instant. », p. 115).