Drogues

NOTICE EXPLICATIVE

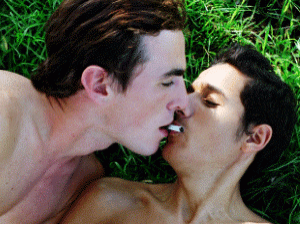

Les drogues dans les œuvres fictionnelles homo-érotiques sont régulièrement présentées des comme stimuli du désir homosexuel, surtout par les héros qui vivent une phase de dépression et de mépris d’eux-mêmes, par les personnages bisexuels qui ne veulent assumer leur passage à l’acte homosexuel autrement que par l’excuse de l’accident dû à l’ivresse, mais également par les personnes homosexuelles « assumées » qui comparent leur avenir amoureux à un doux alcool qui les conduit à la fois au nirvana et à la mort. La figure du drogué homosexuel, et notamment de la lesbienne alcoolique, est un archétype de l’« homosexualité noire », queer, décontractée, décomplexée, déproblématisée, et « sans prise de tête », bref, bobo et homophobe.

Ceci n’est pas éloigné de la réalité. La consommation de drogues dans le « milieu homo » est particulièrement élevée, voire en général plus élevée qu’ailleurs (je tiens ces informations de buveurs invétérés, de fidèles clients de bar gay, et autres consommateurs de poppers et cocaïne). Que cela soit l’illustration d’un rejet et d’un isolement qu’ont subi les personnes homos, que cela soit le reflet d’une stratégie de survie face à une oppression homophobe/homosexuelle, ne fait à mes yeux aucun doute ! Celui qui se drogue est toujours quelqu’un qui a manqué d’amour. Et la drogue appelle en particulier les personnes qui ne s’aiment pas assez elles-mêmes, qu’on a poussé à la consommation, qui sont fragiles… et les personnes homosexuels sont fragilisés quand elles décident d’actualiser leur désir homosexuel par le couple.

Le point commun entre le désir homosexuel et l’abus de drogue, c’est qu’ils ne s’appuient pas sur le Réel, le premier parce qu’il a éjecté le socle le plus fondamental du Réel qu’est la différence des sexes, le second parce qu’il cherche à fuir les limites du corps individuel et social. Et chacun sait que lorsque nous quittons le Réel, même au nom de bonnes choses à la bases (l’amour, la tendresse, le plaisir, l’art, la « communion spirituelle », l’évitement de la souffrance, etc.), nous rejoignons tôt ou tard la violence, et nous nous soumettons à ce que nous consommons plus passivement qu’activement/librement.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Bonbons », « Bobo », « Homosexualité noire et glorieuse », « Chevauchement de la fiction sur la Réalité », « Morts-vivants », « Attraction pour la foi », « Scatologie », « Extase », « Main coupée », « Fan de feuilletons », « Télévore et cinévore », « Tout », « Peinture », « Jeu », « Bovarysme », « Voyage », « Planeur », « Douceur-poignard », « Symboles phalliques », « Milieu homosexuel infernal », à la partie « Matérialiste » du code « Collectionneur homo », et à la partie « Nourriture comme métaphore du viol » dans le code « Obèses anorexiques », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

a) Le héros homosexuel drogué :

Souvent dans les fictions traitant d’homosexualité, le personnage homosexuel consomme de la drogue (cigarettes, alcool, cocaïne, etc.) : cf. le film « Poppers » (1984) de José María Castellvi, le one-(wo)man-show Le Jardin des dindes (2008) de Jean-Philippe Set, la pièce La Carne De Tablado (1918) d’Álvaro Retana, le roman L’Ange impur (2012) de Samy Kossan, le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki, le film « Into It » (2006) de Jeff Maccubbin, la peinture La Blanche et la Noire (1904) de Félix Valotton, le film « Like It Is » (1998) de Paul Oremland, le film « Mandragora » (1997) de Wiktor Grodecki, le film « L’Affaire Crazy Capo » (1973) de Patrick Jamain, la pièce Son mec à moi (2007) de Patrick Hernandez, la pièce Fatigay (2007) de Vincent Coulon, le film « Opium » (2012) d’Arielle Dombasle, le film « Little Lies » (2012) de Keith Adam Johnson (Phillip, le héros homo, boit beaucoup), le film « My Brother The Devil » (2012) de Sally El Hosaini, le film « Sugar » (2004) de John Palmer, le film « Blow » (2000) de Ted Demme, le film « Mondo Trasho » (1970) de John Waters, le film « Good As You » (2012) de Mariano Lamberti, la pièce Jerk (2008) de Dennis Cooper, le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, le film « Adam et Steve » (1995) de Craig Chester, le film « Tony Rome est dangereux » (1967) de Gordon Douglas, le film « Une si jolie petite plage » (1948) d’Yves Allégret, le film « L’Attaque de la Moussaka géante » (1999) de P. H. Koutras, le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, le film « Absences répétées » (1972) de Guy Gilles, le film « La Jeunesse de la bête » (1965) de Seijun Suzuki, le film « Traffic » (2000) de Steven Soderbergh, le film « Nowhere » (1997) de Gregg Araki, le film « Sin Destino » (1999) de Leopoldo Laborde, le film « Prinz In Hölleland » (« Prince en enfer », 1992) de Michael Stock, le film « F. est un salaud » (1998) de Marcel Gisler, le film « Morirás En Chafarinas » (1995) de Pedro Olea, le film « Pasajes » (1995) de Daniel Calparsoro, le film « 15 » (2003) de Royston Tan, le film « J’ai rêvé sous l’eau » (2012) d’Hormoz, la chanson « Voyage sans retour » de Jack dans la comédie musicale Cindy (2002) de Luc Plamondon, la pièce Penetrator (2009) d’Anthony Neilson (avec Max, le héros homosexuel drogué), le film « Yiss – J’arrête » (2008) de Mercure & Malin, le film « Absences répétées » (1972) de Guy Gilles, la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado, la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard, la pièce Démocratie(s) (2010) d’Harold Pinter, le concert Le Cirque des mirages (2009) de Yanowski et Fred Parker, le roman Boquitas Pintadas (La Vie est un tango, 1979) de Copi (avec la cocaïne), le film « Strella » (2009) de Panos H. Koutras (Strella, le héros transsexuel, se shoote tout le temps), le film « Holding Trevor » (2007) de Rosser Goodman, le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau (avec Jules, l’écrivain homosexuel alcoolique ; sa camarade de soirée, Michèle, s’étonne qu’il ne fasse pas partie, comme elle, du monde du spectacle : « Drogué, alcoolique et gay… Et t’es pas comédien ??? »), le film « Les Amants passagers » (2013) de Pedro Almodóvar (avec certains membres de l’équipage qui se shootent dans les cabines de l’avion), le film « La Garçonne » (1936) de Jean de Limur (avec la fumerie d’opium), le one-man-show Bon à marier (2015) de Jérémy Lorca, le film « Darkroom – Tödliche Tropfen » (« Backroom – Drogue mortelle », 2019) de Rosa von Praunheim, etc.

Par exemple, dans la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander, le héros-vampire Pretorius boit autant de sang que de vin rouge. Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, Tom, le chanteur homosexuel, se sniffe sa coke poudrée en cachette… et sa mère est une alcoolique mondaine (« T’as pas encore bu, maman, quand même ? »). Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Dany, le héros homosexuel, boit comme un trou. Dans le film « Dallas Buyers Club » (2014) de Jean-Marc Vallée, Rayon, le héros transsexuel M to F, est toxicomane. Dans le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska, le père Adam sombre dans l’alcool en même temps qu’il découvre son homosexualité. Et en confession, il reçoit un jeune, Rudy, qui lui avoue qu’il a taillé une pipe à un type après une fête alors qu’il était bourré. Plus tard, Rudy tombera vraiment dans la pratique homo et dans les filets d’un autre jeune délinquant du centre, Adrian, décrit comme « toujours camé ». Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, tous les personnages homosexuels fument des clopes. Dans le film « Pigalle » (1993) de Karim Dridi, Jésus, surnommé le Gitan, est un petit trafiquant de son quartier. Dans la série Hit & Miss (2012) d’Hettie McDonald, Mia, le héros transsexuel M to F se drogue aux hormones et à l’alcool. Dans la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton, Doris, l’héroïne lesbienne se drogue à la cocaïne. Dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, le narrateur homosexuel se retrouve à maintes reprises « complètement camé et saoul » (p. 26) : « Je fume du hasch comme un dingue. » (idem, p. 63) ; etc. Dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi, la Comédienne se fume un joint. Dans la pièce Bang, Bang (2009) des Lascars Gays, Steeve fait un trafic de poppers, « la » drogue associée par définition au « milieu homo ». Dans le roman La Cité des Rats (1979), Copi-Traducteur fait allusion à « son passé d’alcoolique » (p. 155) ; et le personnage de Gouri fume son cigare de haschisch. Dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, « L. » prend des champignons hallucinogènes. Dans la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen, le Baron Lovejoy, ouvertement homosexuel, se drogue. Dans le film « Forty Deuce » (« Quarante partout », 1982) de Paul Morrissey, un prostitué (interprété par Kevin Bacon) essaie de couvrir la mort par surdose d’un autre gamin. Dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo » (« Une Femme iranienne », 2014) de Negar Azarbayjani, dès que Rana, chauffeuse de taxi, découvre la transsexualité de sa passagère intersexe F to M Adineh, elle l’accuse comme par hasard de trafic de drogue : « T’es un toxicomane ! » Dans la pièce Les Faux British (2015) d’Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, Thomas, le héros homosexuel, vivait une relation amoureuse cachée avec Charles, un homme décrit comme un alcoolique suicidaire. Dans le film « Marguerite » (2015) de Xavier Giannoli, Kyril, le dandy mariéré avec son monocle, se rend dans une fumerie d’opium. Dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018, Arthur, le personnage homosexuel, se drogue et meurt car son cœur s’est arrêté. Dans le téléfilm Fiertés (épisode 1) de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018, la clope occupe une grande place dans le jeu de séduction homosexuelle : « Je fumais, je buvais, j’faisais le mur pour aller dans les bars gays. » (Victor, le héros homo). Par ailleurs, lors d’une soirée arrosée, Noémie est sur le point de se lesbianiser parce qu’elle a ingurgité sans le savoir du AMD. Dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan, John, le héros homo, meurt d’une overdose.

La drogue est souvent liée à l’homosexualité et au monde homo, gay comme lesbien : « En Australie j’avais eu l’impression que les gays buvaient plutôt moins que leur compatriotes ; je me trompais. » (Ashe, l’un des héros homos du roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 37) ; « Les nouvelles de l’école diront que j’suis pédé, que mes yeux puent l’alcool, que j’ferais bien d’arrêter. » (cf. la chanson « Le Chanteur » de Daniel Balavoine) ; « Je préfère fumer mon opium. » (Cyrille, le héros homosexuel de la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Si tu es un alcoolique, sois pédé ! » (cf. la chanson « Sois pédé ! » de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Pour avoir du poison blanc, on ferait tout. » (Charlène Duval dans son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « Avec des si, je n’aurais jamais rencontré l’alcool. » (cf. la chanson « Paradis imaginé » de Monis) ; « Silvano pensa : ce n’est pas possible, je suis en train de vivre une hallucination provoquée par la cocaïne que j’ai prise ce matin. » (Copi, La Vie est un tango (1979), p. 88) ; « Allez ! On va se bourrer la gueule ! » (Nicolas, le héros homos entraînant ses deux potes gays Gabriel et Rudolf en boîte, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; « Je n’aimais pas son haleine à l’odeur de bière et de cigarette. […] Quand j’ai été dans sa bouche, j’ai trouvé ça divin. J’ai oublié qui j’étais. » (le jeune Mathan parlant de sa première fois homosexuelle, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Vodka, ma meilleure amie. » (Jefferey Jordan dans son one-man-show Jefferey Jordan s’affole, 2015) ; etc.

Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, un groupe de potes gays se retrouve le temps d’une soirée sex & drogs et passe le plus clair de leur sauterie à s’autoparodier en alcooliques pour se justifier de consommer avec excès : « Ça se voit toujours quand tu es bourré. » (Donald à Michael) ; « Certains boivent, d’autres se droguent. » (Larry) ; « Je suis moche, juif, pédé. Je fume de l’herbe pour avoir le courage de me regarder en face. » (Harold) ; « Je mangerais à en devenir malade. J’ai très faim. Je goûterais bien tes lasagnes à l’opium. » (Harold à Michael) ; « Harold fait une collection de barbituriques qu’il prépare pour anticiper le long hiver qu’est la mort. » (Michael à Harold) ; « Folle saoule ! » (Michael à Emory) ; etc.

La consommation de drogues est associée à la nature même ou à l’origine du désir homosexuel. « Ta mère est une alcoolique. » (la mère d’Howard – le héros homosexuel – s’adressant à une petite demoiselle d’honneur, dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz). Par exemple, dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes, notamment, le Dr Apsey parlant de l’homosexualité de son patient Frank, dit qu’il y a « trop d’alcool dans sa personnalité ». Dans la pièce Des Bobards à maman (2011) de Rémi Deval, l’alcool est à la fois l’écran et le révélateur de l’homosexualité : les adjectifs « bourré » et « homos » sont synonymes dans la bouche de la mère de Fred (« C’est une ville de bourrés ici ! »). Dans le film « Entre les corps » (2012) d’Anaïs Sartini, la clope est le symbole phallique par excellence dès qu’Hannah use pour draguer une nouvelle fille. Le roman A Glance away (1961) de John Edgar Wideman entrelace les monologues intérieurs d’un ex-drogué noir et d’un professeur de littérature blanc et homosexuel. Dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, c’est juste après que Konrad ait demandé à son secouriste Donato à l’hôpital s’il avait une cigarette pour lui (Donato lui répond « non ») qu’il l’encule juste après dans une voiture : c’est la séquence filmique juxtaposée. Dans le thriller religieux Father Elijah : An Apocalypse (Père Elijah : une Apocalypse, 1996) de Michael D. O’Brien, le héros, le Père Elijah, moine découvre Rome et sa décadence croissante : « L’autre côté du panneau d’affichage était une publicité pour du cognac. Deux hommes nus y apparaissaient, allongés sur le dos dans un lit, bras dessus, bras dessous, les yeux dans les yeux, buvant avec deux pailles dans un unique verre. » (p. 29)

Dans l’épisode 430 de la série Demain Nous Appartient diffusé le 28 mars 2019, Flore Vallorta suspecte son fils Bart de couvrir son pote Hugo pour empêcher ce dernier d’être incarcéré pour trafic de drogues (« Si ça se trouve, Bart est dealer et il livre de la drogue à Hugo. »)… alors qu’en réalité, Bart cache leur liaison homosexuelle.

Parfois, le héros homosexuel se drogue parce que ses parents l’ont initié très tôt aux drogues : « C’est à cause de ça que ses enfants sont morts de façon accidentelle, ils devaient expier le péché de leur père noir qui était par ailleurs trafiquant de drogue. » (le narrateur homosexuel dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 88) Par exemple, dans le film « Saturn’s Return » (2001) de Wenona Byrne, Barney, le héros homo, est fils de deux « soixante-huitards attardés » qui l’ont abandonné et l’ont rendu dépendant à la drogue. Dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi, Daphnée est le prototype de la mère indigne et droguée : « Oh, mon Dieu ! que c’est dur de descendre après l’acide. J’ai le cerveau en marmelade ! » (p. 156) Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, est entouré de drogués et de dealers : sa propre mère, Juan son protecteur, Kevin son amant, etc. Il finit lui-même par dealer.

b) Drogue comme moteur et symbole de l’homosexualité de circonstance ou de la bisexualité homophobe :

C’est parfois l’alcool ou la drogue qui révèle au héros son homosexualité et qui à la fois la gomme. Ce comportement sera alors appelé « homosexualité de circonstance » ou « bisexualité » ou « homosexualité latente et refoulée », voire même « homophobie » (dans le cas où l’acte homosexuel, ou le désir homosexuel ne seront pas assumés) Par exemple, dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Michael, l’un des héros homosexuels, avant son coming out, simulait qu’il était saoul pour cacher son homosexualité : « C’était le syndrome : ‘Mon Dieu, qu’est-ce que j’ai bu !’ » Dans le one-man-show Pareil… mais en mieux (2010) d’Arnaud Ducret, c’est l’alcool qui rend homo en boîte. Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, sort avec son ami Kevin sur la plage après avoir fumé ensemble des pétards. Plus tard, à l’âge adulte, ils se retrouvent et s’unissent en corps également à cause de l’alcool : cette fois, ils s’enfilent 3 bouteilles d’alcool.

Dans le film « Órói » (« Jitters », 2010) de Baldvin Zophoníasson, sous les effets de l’alcool, deux adolescents islandais Gabriel et Markus sortent ensemble pendant un voyage scolaire en Angleterre. Quand la mère de Gabriel constate, inquiète, le changement d’attitude de son fils à son retour, elle associe inconsciemment l’homosexualité de Gabriel à l’absorption de stupéfiants : « Tu as essayé des drogues en Angleterre, c’est ça ?? » Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, comme Romeo n’est pas en état de rentrer chez lui tellement il est saoul, Johnny (son futur amant) le ramène dormir chez lui. Un peu plus tard, après la nuit d’amour des deux garçons, la mère de Romeo suspecte chez son fils un changement qu’elle attribue à la drogue… alors qu’en réalité, Romeo lui cache son couple homosexuel : « J’ai pas besoin de cette saloperie. » lui dit-il (en laissant entendre que l’amour d’un homme lui suffit…). Dans le film « Lifeboat » (1944) d’Alfred Hitchcock, Gus drague le capitaine Rittenhouse quand il est bourré. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, c’est au moment où Rémi et Damien se bourrent la gueule que Rémi crache le morceau et avoue ses sentiments à son ami. Il s’est d’ailleurs volontairement murgé pour que ça sorte sans esclandres. Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, c’est en fumant des joints que Stan, le héros qu’on croyait irréductiblement hétéro, s’homosexualise et fait des avances à Guen, homosexuel. Dans le film « Mon Père » (« Retablo », 2018) d’Álvaro Delgado Aparicio, Mardonio, dans un moment d’ivresse, pelote son pote Segundo comme si ce dernier était une femme. Dans le film « Le Bal des 41 » (« El Baile de los 41 », 2020) de David Pablos, Evaristo fume une cigarette au moment où Ignacio lui frôle la main pour lui faire comprendre qu’il est intéressé.

Dans beaucoup de fictions homo-érotiques, la drogue est l’instrument de l’initiation homosexuelle, une initiation plus forcée que libre, voulue involontaire. Par exemple, dans le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee, Elliot découvre son homosexualité lors des soirées alcoolisées et planantes autour des concerts hippies de Woodstock. Dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia, Didier a une aventure d’un soir avec son voisin de pallier, Bernard, après un apéritif bien alcoolisé ; d’ailleurs, Bernard est un homosexuel notoire, et Didier lui fait cette drôle de remarque : « Vous avez de l’alcool dans le cerveau. » Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., Jonathan, le héros homo, boit beaucoup et arrive souvent bourré dans l’appart qu’il partage avec son copain. D’ailleurs, tout au long de la pièce, le vin est présenté comme un moyen de déstabilisation, de gaieté et de désinhibition amoureuse homosexuelle. Dans le film « The Morning After » (2011) de Bruno Collins, c’est après avoir enfilé plusieurs bières que Harry, le héros hétéro, s’engage vers l’homosexualité : il se voit embrasser Thom pendant qu’en réalité il « roulait une pelle » à sa copine. Dans le film « Humpday » (2010) de Lynn Shelton, deux copains soi-disant « hétéros » se retrouvent, après une beuverie, dans le même lit (ils tourneront un film porno gay ensemble). Dans le film « Les Infidèles » (2011) de Jean Dujardin, Fred et Greg, meilleurs amis de toujours, finissent par coucher ensemble à l’hôtel de Las Vegas après une soirée bien arrosée. Dans la pièce Three Little Affairs (2010) d’Adeline Piketty, l’alcool sert d’excuse pour maquiller l’homosexualité latente de Rachel. Dans le film « Walk A Mile In My Pradas » (2012) de Joey Sylvester, Tony, hétéro convaincu, va découvrir, notamment dans l’ambiance très alcoolisée d’un club gay, sa double nature. Dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos, François, le héros homo, et Jérôme, pourtant présenté comme un hétéro, ont eu une liaison après une nuit alcoolisée. Dans le film « 30° Couleur » (2012) de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue, l’alcoolémie pousse Patrick à un (exceptionnel ?) travestissement. Dans le film « OSS 117 : Rio ne répond plus » (2009) de Michel Hazanavicius, les étreintes collectives sur la plage glissent tout doucement vers les gestes homosexuels. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas et François, les deux amants, reviennent de la « Soirée Mousse » organisée par leur ami Paul complètement bourrés. Plus tard, ils racontent leur première fois, quand ils sont sortis ensemble. Thomas, jadis hétéro, est sorti avec François après avoir regardé avec lui un match de foot à la télé : « C’est à cause de la défaite ou de l’alcool. »

Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, c’est lorsque Oliver et Elio (jeune de 17 ans) commencent à sortir ensemble qu’ils fument… tout en le niant : « Je croyais que tu fumais pas ? » demande Elio. « Mais je ne fume pas. » lui répond Oliver, la clope allumée au bec. Pour préparer le passage à l’acte homo, Oliver met une cigarette dans la bouche d’Elio.

Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, les héros fument tous des drogues pour se draguer : « On fume un truc ? » (Jacques s’adressant à son ex, Mathieu). Lors de leur première rencontre, au cinéma, Arthur drague Jacques à distance en maniant une cigarette dans ses doigts au moment de la projection. Et au moment de sodomiser Jacques, Arthur, en boutade, dit qu’il « écrase sa cigarette » (preuve que la cigarette symbolise le sexe anatomique).

Dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, Delphine et Carole commencent à sortir ensemble parce qu’elles ont fumé : « T’as refumé ? » demande Delphine. Carole lui répond, après avoir résisté à Delphine : « C’est pas grave. On a trop bu de toute façon. » Plus tard, on voit que Carole abuse de la bouteille : « Moi, j’ai envie de picoler, ce soir. »

Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Bill, l’étrange voisin de Frankie, qui lui fait des avances et lui taille une pipe, le manipule en le faisant fumer un joint. Plus tard, lorsque Frankie pose à son futur amant Todd une question intéressée (« Tu fais quelque chose ce soir ? »), ce dernier lui répond : « On se défonce ? ». Au départ, Frankie croit que Todd lui parle de drogue, et finit par comprendre qu’il parle de sodomie. Double sens du verbe « se défoncer »…

La drogue pousse le héros homosexuel à s’oublier lui-même, à se laisser aller à la pulsion, à ne pas assumer ses actes homosexuels pour paradoxalement faciliter leur actualisation muette : « Avec un peu d’amour, beaucoup d’alcool, tout passe toujours. » (Jeanfi, le steward homo dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens) ; « Je ne me souviens pas qui c’était. J’étais saoul. » (Nathan, le héros homo, n’assumant pas son baiser à Louis, dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel) ; « Le bon vin et la bonne musique excitent la curiosité. » (Larry, l’un des personnages homos du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Le vin que nous avions bu me rendait moins maîtresse de mon actes, et bientôt, en dépit de mes résolutions, mes gestes devinrent plus caressants. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne, dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 62) ; « On était tellement bourrés [pendant notre première relation sexuelle] qu’on s’en souvient même pas. » (Benji à Hugo, dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis) ; « Elles avaient échangé un baiser une fois alors qu’elles étaient ivres pendant un réveillon de la Saint-Sylvestre, leurs langues se touchant jusqu’à ce que l’une d’elles – Jane ne se rappelait pas laquelle – se dérobe. » (Jane, l’héroïne lesbienne, et Ute, la femme mariée hétéro, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 32) ; etc. Par exemple, dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, Alfonso couche avec Joaquín, mais cache son homosexualité derrière l’excuse de la « beuverie qui dérape entre potes ». Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Bernard a vécu son premier grand amour avec Peter, un gars hétéro. Ils ont couché ensemble « un soir, après une soirée arrosée autour d’une piscine », mais le problème, c’est que le lendemain, Peter a nié leur acte. Michael ironise l’idylle en disant que Peter devait être « tellement saoul qu’il ne se souvenait de rien ». Le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs retrace l’histoire d’un couple gay qui, au bout de 9 ans de vie commune, est détruit par la drogue (la drogue ici sert d’excuse pour occulter les faiblesses objectives du couple homo, qui n’ont rien à voir spécifiquement avec les drogues).

La consommation de drogues sert de préliminaire à l’union homosexuelle des corps, comme si les héros cherchaient à se voiler la face sur la violence des actes homosexuels qu’ils vont poser : « Je consomme une forte dose d’éther et je couche avec des hommes. » (Max Jacob dans le film « Monsieur Max » (2007) de Gabriel Aghion) Par exemple, dans le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin, Steeve est euphorisé sur la piste de danse du club par des drogues pour danser ; le fait de fumer est considéré comme une « régression anale ». Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Vincent et Stéphane, les deux anciens amants, boivent comme des trous pour célébrer leurs retrouvailles (ils coucheront à nouveau ensemble, même sans s’aimer). Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi et son amant Tareq boivent énormément de bières avant de sortir ensemble.

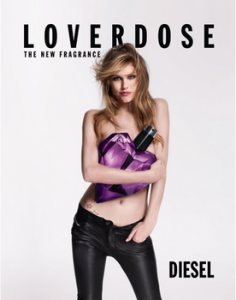

c) Le drogué homosexuel : nouveau prince charmant des artistes bobos

Même si la drogue détruit quand on en abuse, il est pourtant étonnant de voir bon nombre de créateurs homosexuels lui dérouler le tapis rouge, comme si elle était un filtre d’amour à elle seule, comme si elle avait le pouvoir de sublimer le marginal homosexuel (celui-ci deviendrait soudain grâce à elle « révolutionnaire », « sublime dans l’auto-destruction et la chute », « corrosif », « gênant », « original », « artiste d’avant-garde »), de créer/décupler son désir amoureux, sa créativité, ses sensations, de fortifier son couple. Comme si elle était l’amant parfait même ! « Je suis addict. C’est pire qu’une drogue. » (William parlant de son amant Georges, dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier) ; « J’ai fait connaissance avec les mecs sans filtre. » (Jérémy Lorca parlant de ses amants, dans son one-man-show Bon à marier, 2015) ; etc.

Elle est présentée comme le symbole de l’insouciance et de la candeur adolescente, comme un amour underground original et chaviré, emprunt de nostalgie vintage : cf. le film « Des Jeunes gens mödernes » (2011) de Jérôme de Missolz, le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, le film « Plan B » (2008) de Marco Berger, le film « Heavenly Creatures » (« Créatures célestes », 1995) de Peter Jackson, le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, le roman Beatriz Y Los Cuerpos Celestes (1998) de Lucía Etxebarría, etc. « Je déteste tout ce monde d’attardés qui ne parlent que du cours des drogues et des chemises indiennes. Je les supporte parce que ça amuse Pierre, il essaie des drogues nouvelles et passe toute la journée assis à côté de la piscine en position de lotus à regarder fixement le soleil pendant que je dessine à côté de lui. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 65) ; « ‘L’autre jour, il faisait gris comme le jour où Gilberto m’a quitté, mais ça allait. Je suis allé chez un mec pour baiser, on a fumé et avant de baiser, d’un coup tout est remonté. Je me suis mis à pleurer, je ne pouvais plus m’arrêter.’ En riant, il ajoute ‘Le pauvre garçon ne savait pas quoi faire !’ » (Simon, le héros homosexuel, s’adressant à Mike dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 113) ; etc. Par exemple, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi, Lou et Ahmed fument du hasch ensemble.

Certains réalisateurs font passer l’alchimie éphémère des drogues pour un coup de foudre puissant et « évident ». Ça se passerait même de commentaires ! Par exemple, dans le film « Week-end » (2012) d’Andrew Haigh (le stéréotype du film bobo, à mon avis), Russell et Glenn sortent ensemble après une soirée en boîte gay bien arrosée, et pendant toute leur courte liaison (qui se résume à une banale histoire de fesses, matinée d’un échange de goûts et de sensations narcissiques façon « roman photo »), ils boivent, fument la clope à la fenêtre, reboivent, refument leur clope, dorment ensemble (oh la la, c’est trop « fort » et trop « beau », la tendresse…). Leur vie semble caractérisée par la consommation de drogues (« Trop de drogue… » dira à un moment Becky à Glenn). Comme leur histoire d’amour accidentelle finit par durer plus de temps qu’une cigarette… ça y est ! elle nous est présentée comme encore plus « vraie » que si elle avait été décidée et s’était faite naturellement, sans artifice ! D’ailleurs, les deux protagonistes incarnent la parfaite vision chavirée (et non-moins cucul… quoiqu’en disent les bears homos jouant les hétéros) de l’« Amour » défendue par les artistes LGBT bobos.

Les drogues permettent d’affaiblir et de posséder l’autre. « Beaucoup de mecs se saoulent pour pouvoir baiser. » (Larry, l’un des personnages homos du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) Par exemple, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, Engel s’embrasse pour la première fois Marc en lui transférant sa bouffée de cigarette dans la bouche. Plus tard, ils feront l’amour dans les toilettes d’une boîte gay, en prenant chacun leurs pilules. Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, Léopold fait boire le jeune Franz pour qu’il lui tombe dans les bras ; et ça marche puisque Franz enchaîne les verres et les cigarettes. Dans le film « La Partida » (« Le dernier match », 2013) d’Antonio Hens, Reinier rencontre Juan, un quadragénaire espagnol et voit en lui son passeport pour quitter Cuba et la misère ; les deux amants sont tombés dans les bras l’un de l’autre, sous ecstasy, lors d’une sortie en boîte.

Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, Nathan, pour embrasser Jonas sur la bouche, le fait fumer dans la salle de sport du collège (ce qui deviendra une dépendance pour Jonas à l’âge adulte). : « Tiens, fume. Ça va te détendre. Une taffe. ». Jonas ne s’en trouve pas bien : « Oh… j’ai la tête qui tourne. ». Un peu plus tard, sur la cour du collège, Jonas en redemande : « Tu me fais tirer ? »… et Nathan lui met ironiquement le holà : « Mollo, Gainsbourg ! ». Pour se venger d’un camarade de classe homophobe qui lui taxe toujours des clopes, Nathan les empoisonne pour le rendre malade… et ça marche. Dans ce film, fumer, c’est comme s’homosexualiser. D’ailleurs, la maman de Nathan, qui fume comme un pompier et file des clopes à son fils, découvre que Jonas, le copain de Nathan, fume aussi, et lui pose une question qui pourrait se rapprocher d’une demande de coming out : « Ta mère, elle sait aussi que tu fumes ? Ce sera notre petit secret, alors… ». Dix-huit ans plus tard, Jonas plonge dans la drogue. Il fait boire Léonard (le petit frère de Nathan), pour s’attirer ses faveurs. Il déclenche des alarmes incendie dans les hôtels de luxe. Il consomme des hommes comme il consomme des clopes. À haute dose.

d) L’abus de drogues comme miroir de l’ascétisme du frustré mal dans sa peau :

Comme pour mieux dire l’abus de drogues chez les personnages homosexuels, ou bien leur homosexualité refoulée, ou même leur cyclothymie, on trouve parmi eux quelques ascètes anti-alcool et anti-plaisir (cf. je vous renvoie à la partie « Paradoxe du libertin » du code « Liaisons dangereuses », ainsi qu’au code « Obèses anorexiques », de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Sana, j’ai arrêté la drogue. Je ne prends plus de poppers. » (Kévin, le héros homo de la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone) ; « Elle me dit : Qu’est-ce que t’as, t’as l’air coincé. T’es défoncé ou t’es gay. Tu finiras comme ton frère. » (cf. la chanson « Elle me dit » de Mika) Mais cette aversion ne dure généralement pas longtemps. Certains héros homosexuels s’engouffrent d’autant plus excessivement dans la conduite addictive à l’âge adulte qu’ils se sont jadis réprimés de boire et de fumer. Le cours de leur désir homosexuel suit la courbe en dents de scie des effets « looping » de la drogue. Par exemple, dans le film « L’Un dans l’autre » (1999) de Laurent Larivière, Antoine, stressé d’entendre son ami Matthieu lui faire une déclaration d’amour (et surtout « titiller » sa propre homosexualité refoulée !), fume nerveusement une cigarette pour « digérer » la nouvelle !

e) Drogue et lesbianisme :

Iconographie extrêmement peu étudiée, et pourtant tellement signifiante : le lien entre drogue et lesbianisme ! On retrouve beaucoup la figure de la lesbienne droguée dans les œuvres homo-érotiques (cf. la pièce Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet – avec Camille, la lesbienne trafiquante de drogue –, le film « Gasoline » (2001) de Monia Stambrini, le film « Tan De Repente » (2002) de Diego Lerman, le roman Beatriz Y Los Cuerpos Celestes (1998) de Lucía Etxebarría, le roman Héroïnes (1922-1925) de Claude Cahun, etc.), et surtout de la lesbienne alcoolique (cf. le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant » (1972) de Rainer Werner Fassbinder – avec Karin et Petra –, le film « Joe + Belle » (2011) de Veronica Kedar, la pièce On vous rappellera (2010) de François Rimbau – avec Léonore –, la pièce Un Mariage follement gai ! (2008) de Thierry Dgim – avec Marcy –, la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer, le roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch – avec Laura –, le film « Edge Of Seventeen » (1998) de David Moreton – avec Frieda –, la pièce Ma Première Fois (2012) de Ken Davenport – avec la lesbienne camionneuse –, le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald – avec Stella –, le film « Sils Maria » (2014) d’Olivier Assayas – avec Maria -, le film « Perruche » (2014) de Roxanne Gaucherand, etc.).

Par exemple, dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar, le cliché de la lesbienne alcoolique revient à travers le personnage d’Hélène : « Hélène était addict à l’alcool. » Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, Emma, l’une des deux héroïnes lesbiennes, boit beaucoup de bières, et elle dit qu’elle les « adore » : elle rebaptise même la célèbre marque « Gulden : la Bière des Goudous ! ». Dans le film « Bye Bye Blondie » (2011) de Virginie Despentes, Gloria et France se sont rencontrées dans un hôpital psychiatrique dans les années 1980. « Elles se sont aimées comme on s’aime à 16 ans : drogue, sexe et rock & roll. » (cf. la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, le 7-16 octobre 2011, au Forum des Images de Paris) La pièce Bonjour ivresse ! (2010) de Franck Le Hen (vous remarquerez la signifiance du titre) prend l’homosexualité pour thème central ; d’ailleurs, Wanda, la « fille à pédés » alcoolique, est bisexuelle. Dans son concert Free : The One Woman Funky Show (2014), Shirley Souagnon se présente comme « une meuf qui boit de l’alcool » et se plaît à se montrer en train de se siffler des bières avec ses trois potes mecs musiciens. Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Sarah et Charlène, les deux amantes, boivent beaucoup, sont souvent bourrées et fument du shit, s’entraînant ainsi dans un cercle vicieux : « J’en ai marre : je fume trop avec toi. » riposte à un moment Sarah, celle qui a de qui tenir puisque sa propre mère est alcoolique et la bat. Dans son one-woman-show Chatons violents (2015) d’Océane Rose-Marie, Océane se murge au vin blanc en soirée. Dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes, Carol, l’héroïne lesbienne, provoque et envoûte sa future amante Thérèse, vendeuse de jouets, en s’autorisant à fumer des cigarettes même dans son magasin. Elle fume comme un pompier : « Quand on pense avoir atteint le fond, on tombe évidemment en panne de cigarettes. » C’est en buvant de l’alcool que Thérèse et Carol finissent par coucher ensemble. À la fin du film, Thérèse se rend à une fête hétéro. Du bas de l’immeuble, elle pousse le cri du cœur : « J’espère qu’il y a à boire ! »

« La gouine branchée, elle connaît toutes les drogues. » (Océane Rose-Marie dans son one-woman-show La Lesbienne invisible, 2009) ; « Elle parle beaucoup, mais je ne l’écoute pas. Je la regarde intensément, essayant de lui faire comprendre la nature des sentiments qu’elle m’inspire, aidée par le vin qui me rend plus entreprenante. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne, dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 18) ; « L’alcool, dont j’avais sans doute abusé, me donnait autant d’audace qu’il me cassait les jambes. » (idem, p. 40) ; « Lucie savait que sa Ginette, dont le courage s’est souvent échoué par le passé au fond d’une bouteille, avait probablement fait une rechute et pris une bonne brosse ou deux. Comme quoi l’appel de l’alcool peut être plus fort que celui de l’amour. » (Denis-Martin Chabot, Accointances, connaissances, et mouvances (2010), p. 30) ; « Je ne dis pas que toutes les lesbiennes boivent. » (Anthony Kavanagh dans le one-man-show Anthony Kavanagh fait son coming out, 2010) ; « C’est ma boisson journalière ! » (Solitaire en parlant du whisky, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « J’ai trop bu. » (Cassie l’héroïne lesbienne dans le film « La Tristesse des Androïdes » (2012) de Jean-Sébastien Chauvin) ; « J’reviens. J’suis complètement alcoolique. » (Suze acceptant tous les apéros sur son lieu de vacances, l’Ardèche, dans le one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa) ; « Vous savez, c’est la politesse qui m’a rendue alcoolique. » (idem) ; « J’ai le vin gai.» (idem) ; « J’suis une grosse fumeuse. » (idem) ; « Tatiana, tu as trop bu. » (Nathalie s’adressant à Tatiana qui l’embrasse, idem) ; « Continue à te saouler avec du vin. Ça te rend divinement gaie/gay. » (Tatiana la lesbienne s’adressant à Nathalie, idem) ;« J’ai pas de thunes et j’ai envie de me bourrer la gueule. » (Polly, l’héroïne lesbienne dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 77) ; « Wanda, avec la flamme de l’enfer dans ses yeux, en proie aussi à une humeur infernale, buvait du cognac. Elle s’était de nouveau mise à boire beaucoup. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 497) ; « Depuis la mort de son mari, elle [Gabrielle, l’héroïne lesbienne] est consciente d’avoir sensiblement augmenté la consommation de cet ‘élixir de jouvence’ préconisé par Marc [= le whisky], son ami de longue date et médecin traitant. Elle n’est pas dupe. Qu’a-t-elle à perdre à quatre-vingt ans ? » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 15) ; « Je croyais que ces conversations nocturnes prendraient fin quand tu as arrêté de boire. » (Petra s’adressant à son amante Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 81) ; « Tu es une buveuse invétérée. » (Tielo s’adressant à sa « belle-sœur » Jane, idem, p. 128) ; « Les petites pingouines préfèrent le gros rouge. » (la chanson « Les Pingouins » de Juliette Gréco) ; etc.

La dépendance lesbienne à la drogue s’explique assez bien. La drogue non seulement éloigne du Réel, mais durcit les tempéraments, rend macho et violent (filles comme garçons), « masculinise » quelque part (dans le sens d’hyper-virilité cinématographique ; pas de sexuation garçon). Elle est le refuge de celui qui veut nier ses limites et ses faiblesses humaines pour devenir Superman. Par exemple, dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la narratrice transgenre F to M boit de la bière pour « faire mec ».

f) La drogue : le masque et le révélateur du viol

Si le héros homosexuel cherche autant à fuir sa Réalité, son corps, et à acquérir une valeur grâce aux drogues, c’est souvent parce qu’il cache qu’il a été violé, qu’il souffre, ou qu’il cherche à violer pour se venger de son viol passé. « Attention au pédé agressif. Sobre, il est dangereux… Saoul, il est mortel. » (Harold, l’un des personnages homos du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) Dans les fictions traitant d’homosexualité, la drogue est toujours le paravent du manque d’amour, de la haine de soi (homophobie), du divorce, du viol, de l’inceste, de la mutilation corporelle (particulièrement chez les héros transsexuels), d’une guerre, de la prostitution, d’une épidémie ou d’une catastrophe. « J’les connais depuis mon enfance, j’ai été leur jouet […] Y a juste l’alcool dont ils sont absolument incapables, tous, de se passer. C’est ça qui les tient debout. Quand le sida est arrivé, y se sont réfugiés dans l’alcool, toute leur génération, puis y ont commencé à regarder le monde s’écrouler autour d’eux, sans plus jamais y toucher. » (Michael à propos de sa bande d’amis homos, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, pp. 239-240) ; « Pendant un apéro au Boobs’bourg, en attendant les autres, Cody m’avoue qu’à New York il met des petites annonces sur craiglist.org en se faisant passer pour une fille : ‘Comme ça, quand les hommes ils veulent ma chatte, je dis à eux je suis un pédé mais je peux te sucer bien ta bite à fond et avaler ton jus. Ça marche, quoi, les hommes ils ont envie d’une fille parce qu’ils pensent que c’est la seule chose qui les fait bander mais un jour où ils sont en manque ils goûtent à la bouche ou le cul d’un pédé et d’un coup ils se rendent compte que ce qui les fait bander c’est le sexe, et pas une fille, quoi. Je suis comme une sorte de terroriste queer comme j’oblige les hommes hétéros de se rendre compte que tout le monde est pédé, quoi, parce que tout le monde bande pour n’importe qui.’ » (Cody, l’homosexuel américain s’adressant à son pote gay Mike dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, pp. 98-99) ; etc.

Par exemple, dans le film « Romeos » (2011) de Sabine Bernardi, Miriam se pique à la testostérone pour devenir Lukas. Dans le film « Gun Hill Road » (2011) de Rashaad Ernesto Green, Michael se pique aux hormones dans les toilettes. Dans la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez, Stef, l’un des héros homos, décrit son pote gay Nono comme un véritable alcoolique, un homme malheureux en amour : « Il a vraiment un problème avec l’alcool. […] Quand il se fait larguer, il picole. Et comme il se fait souvent larguer… » Dans le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford, George, le héros homosexuel, et son jeune élève Kenny, d’au moins 20 ans son cadet, partagent des drogues avant de vivre leur liaison incestuelle interdite. Dans le film « La Caduta Degli Dei » (« Les Damnés », 1969) de Luchino Visconti, la beuverie homosexuelle des soldats SS travestis cache (et pourtant illustre aussi) les débordements de la Seconde Guerre mondiale. Dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ? (2012), Samuel Laroque avoue sa peur du GHB, la « drogue du violeur », mais semble pourtant la demander : « Si quelqu’un veut mettre du GHB dans mon verre, allez-y ! » Dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, la réalité violente de la prostitution est camouflée par la monnaie d’échange invisible qu’est la tendresse : Adrien rencontre son amant Malcolm qui se prostitue, et leur créateur essaie de nous faire croire à une inattendue gratuité entre eux (Malcolm dit à Adrien : « T’as raison, on n’achète pas la tendresse, presque machinalement. » et celui-ci lui répond : « T’inquiète, j’te ferai rien payer. », p. 28).

Dans le film « Le Roi de l’évasion » (2009) d’Alain Guiraudie, les héros homos couchent les uns avec les autres sous l’effet de drogues : « Pourtant, j’en ai pris des trucs. » dira Jean-Jacques. Par exemple, Armand finit par coucher avec Paul, son patron, sous l’effet de drogues : « Vous voulez vraiment que je vous dise ? J’veux coucher avec vous. On a quand même le droit d’avoir envie de son patron ! » Et il cède aussi aux propositions de son chef parce que ce dernier lui a mis de la drogue dans son café.

Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, c’est parce qu’il est drogué (avec une pilule) par Shane que Danny sort avec lui lors d’une fête : Danny est complètement défoncé. Dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013), tous les personnages incarnés par le travesti M to F David Forgit sont des junkies qui n’attendent qu’une chose : se faire violer et défoncer (dans tous les sens du terme) ! « Ah, qu’est-ce que j’ai fait de ma coke ? […] On m’a encore drogué au GHB ! J’attire cette drogue ! » Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Benjamin raconte à son psy sa première rencontre homosexuelle avec son amant Arnaud, à qui il a fait volontairement un croche-patte, alors que le tableau est idyllique. De son côté, Arnaud donne une autre version des faits au psychanalyste, en partant sur le quiproquo incestueux que le thérapeute lui parlait de sa première cuite : « Ma première fois, c’était avec mon oncle dans sa cave. » « Je comprends le traumatisme… » interrompt le psy. Arnaud poursuit : « J’avais 12 ans. J’étais consentant. […] C’était un Cabernet d’Anjou. Ma première cuite. »

g) Trois drogues plus dangereuses encore que les drogues connues : la tendresse, le sentiment et la bonne intention

Plus encore que les drogues dites « classiques » (tabac, alcool, héroïne, cocaïne, loisirs, musique, télé, Internet, cinéma, etc.), ce sont les choses qui restent bonnes quand on n’en abuse pas (sexe, tendresse, massage, boisson, nourriture, sincérité, etc.) mais qui deviennent terriblement oppressantes et enfermantes quand on en abuse et qu’on les utilise pour gommer le Réel, qui rendent le héros homosexuel le plus esclave des autres (ses amants) et surtout de lui-même.

Beaucoup de personnages homosexuels consomment de la tendresse comme ils se masturb(erai)ent : de manière trop compulsive, avide, puérile, et frénétique pour être tendre et libre, finalement (cf. je vous renvoie au code « Douceur-poignard » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Je vais t’inonder de ma tendresse. Je vais t’envelopper dans la chaude intimité de mon désir. » (Lola s’adressant à son amante Vera, dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; « De nouveau un dimanche d’une écrasante chaleur estivale, De nouveau mes regrets, ma tendresse, mes inquiétudes, mes interrogations de vous, vers vous, pour vous. De nouveau des mots, des phrases que je ne peux réprimer, des pensées nostalgiques : traces dérisoires, cendres laissées par le grand brasier qui m’enflamme depuis notre rencontre […]. » (Émilie s’adressant à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 25) ; « J’ai relu vos lettres à défaut d’en recevoir de récentes. Qu’ils sont doux ‘les baisers de la Dame’ qui chavire avec moi et parle avec délices de ‘la révolution’ causée par notre rencontre. » (idem, p. 137) ; « J’éprouvai un élan de tendresse protectrice envers Rani. […] Cette nuit-là, je rêvai que dans un doux murmure je l’appelais Rani et lui demandais de partir avec moi dans un endroit où elle ne serait plus bonne à tout faire. » (Anamika parlant de sa domestique/amante, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 25) ; « La solution, c’est de la douceur, de la douceur, de la douceur. » (un des héros homos du film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré) ; « Tous ces Slaves trouvaient ma petite chambre tellement grande, et ils avaient tant besoin de tendresse… » (cf. la dernière phrase de la nouvelle « La Chambre de bonne » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 61) ; « Affamées de tendresse, elles se parlent se regardent. » (cf. le poème « El Pueblo » d’Aude Legrand-Berriot (2008), p. 25) ; « Dans ce que je suis, il y a un immense désir de tendresse » (Adrien, le héros homosexuel du roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 38) ; « « Il [Adrien] considérait d’ailleurs la fidélité sous un jour nouveau. La sexualité masculine conservait toujours quelque chose d’animal. Ni la tendresse ni l’amour – ce que transmettent les femmes – ne parvenaient totalement à dompter la puissance d’un désir brut, primitif, captivant. Ce désir de pénétrer et d’envahir la différence de l’autre ; de ne pas laisser la proie s’échapper. » (idem, p. 51) ; « Surtout pas de bisou ! Sinon, on va être en manque ! » (Fred, le héros homo ne voulant surtout pas que son copain Max l’embrasse devant sa mère pour que celle-ci découvre son homosexualité, dans la pièce Des Bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « J’en ai profité pour faire ce que font certains hommes avec les femmes. Je les frôlais ou les touchais. Dans les moments d’affluence, cela passe inaperçu. Portée par mes réussites, j’osai davantage. Je me pressais contre elles et me frottais presque la fente. Les parfums mêlés provoquaient en moi des sensations enivrantes. J’eus des chaleurs et des poussées d’une intensité terrible. J’avais besoin d’un soulagement rapide. Trop nerveuse pour me maîtriser, en pleine crise, j’étais à l’affût du moindre sourire me permettant d’espérer le corps d’une femme qui, comme moi, serait dans cette quasi douleur du manque de chair et prête à s’offrir sur l’instant. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne, dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 44) ; « À ce moment, il m’apparut que seule la force – ou plutôt le chantage – me permettrait d’obtenir ce que maintenant j’en voulais : du plaisir. » (idem, p. 49) ; « Je veux préserver la relation particulière que je construis avec elle, n’étant pourtant dupe de rien et sans illusion sur mon attitude, sachant très bien que la tendresse que je manifeste à son égard n’est due qu’au plaisir que j’en espère et qu’un jour elle me donnera. Je sais trop qu’en ce qui concerne les femmes mon vice est mon seul ‘maître’. Dans le fond, et malgré les bons sentiments que j’ai souvent pour elle, je suis comme l’on est à la campagne, seulement guidée par l’intérêt. » (idem, p. 102) ; « J’attends que vienne en elle un désir assez fort pour l’avoir dans mon lit. Un peu triste comme elle est, je pense que sa tendresse n’en sera que plus intense quand le moment sera venu. Est-ce cruauté que ce calcul ? Sans doute, mais mon désir, qui est tout, me fait raisonner ainsi. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne parlant de Marie sa bonne, op. cit., p. 193) ; « La jeunesse est une drogue. Et je vois pas comment je pourrais m’en passer. » (Anne/Muriel Robin dans le téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan) ; « On s’assied sur le lit, on se caresse, on s’embrasse avec fureur ou grande tendresse, alternativement. Il s’allonge et je le caresse doucement, je découvre son corps avec mes doigts devenus beaucoup plus sensibles. J’arrive à son visage, il murmure ‘J’ai envie de pleurer. C’est comme un rêve, un truc trop beau pour être vrai. Je me demande quand la tuile va nous tomber dessus.’ » (Vianney s’adressant à son amant Mike dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 85) ; « Si ton père a pu faire un bel enfant comme toi, tendre, croquant, c’est qu’il doit y avoir à l’intérieur de lui beaucoup de tendresse. » (Ruzy s’adressant à son amant Chris, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Le droit d’accoucher de toutes les tendresses. » (c.f. la chanson « Tous les droits sont dans la nature » de Catherine Ribeiro) ; etc.

Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Vincent demande à son ex-amant Stéphane s’il l’aime encore, ce à quoi il lui répond : « Ce n’est plus de l’amour. C’est de la tendresse. De la nostalgie. » Vincent enchaîne immédiatement après par l’expression de son trouble à propos de la possessivité de Stéphane : « C’était étrange, ta dépendance. »

On entend souvent chez le personnage homosexuel une obsession pour le sexe (dans le sens de coït). Le sexe est l’autre drogue dure des héros homosexuels : « Tu dois comprendre que ‘ça’ […] est très important pour une lesbienne ! » (Peyton cherchant à expliquer à son amante Elena qui n’assume pas leur amour lesbien que sa proposition d’un amour platonique ne tient pas, dans le film « Elena » (2010) de Nicole Conn) ; « Si tu me prends par les sentiments… » (Maxence quand Benji lui touche le « paquet », dans la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot) ; « Pfu, vous êtes pareils tous les deux, Simon et toi, complètement obsédés. Je vais finir par croire que c’est un syndrome homosexuel… Non, en fait j’en suis convaincue ! Un jour, tu vas voir, j’en aurais marre que les pédés parlent que de cul, on dirait que chez vous, si y avait pas le cul, y aurait rien. Vous êtes complètement obsédés, tous. Bande de freaks ! » (Polly, l’héroïne lesbienne à ses deux amis gay Simon et Mike, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 25) ; « Non seulement j’suis fou… mais en plus, je ne pense qu’à ça. » (Hervé Nahel lors de son concert au Sentier des Halles à Paris le 20 novembre 2011) ; « Un garçon pense au sexe toutes les 30 secondes. Alors vous en mettez deux ensemble… » (Matthieu se justifiant de coucher le premier soir avec Jonathan, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « Comme quoi… un garçon ça ne pense qu’au sexe. » (idem) ; « Stephen apercevait leurs faces ravagées et pleines de reproches, aux yeux mélancoliques et obsédés d’invertis […] Des fusées de douleur, de brûlantes fusées de douleur… leur douleur, sa douleur, soudées ensemble en une immense et dévorante agonie. […] toute la misère de chez Alec. Et l’envahissement et les clameurs de ces autres êtres innombrables… » (Stephen, l’héroïne lesbienne racontant l’ambiance d’un établissement homo, Chez Alec, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 571) ; etc.

Par exemple, dans « Chacun cherche son chat » (1996) de Cédric Klapisch, Michel, le héros homosexuel, ne pense qu’à tirer son coup avec des mecs de passage et enchaîne les « plans cul » à l’appart. Dans le film « L’Art de la fugue » (2014) de Brice Cauvin, Antoine, le héros homosexuel, trompe son copain Adar avec Alexis : « C’est que pour le sexe. » Dans le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell, Mélodie, l’héroïne bisexuelle, avoue qu’elle a des élans nymphomanes « tellement elle fait l’amour comme elle respire ».

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) Homosexualité et drogue :

La drogue est souvent liée à l’homosexualité et au monde homo, gay comme lesbien. En ce moment, en France, on nous parle beaucoup du développement du « Chemsex » (ça se prononce « Kèmsexe ») dans le milieu homo, c’est-à-dire du sexe sous emprise de drogues. Ça se démocratise beaucoup. En général, les communautaires LGBT n’aiment pas trop aborder le sujet, de peur que ce lien renvoie à leur carence affective, au manque de sens de leur mode de vie, et leur donne une image de junkie névrosé et dépressif : « Le rapport entre drogue et homosexualité est rarement étudié. […] Si les poppers et l’ectasy restent associés à la culture gay, leur usage n’est pourtant pas confiné dans cet espace. » (cf. l’article « Drogues » de Marie Jauffret-Roustide, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 161) ; « C’est bien connu. Je fais tout le temps la fête et je me drogue. » (Peter Gehardt, ironique, dans son documentaire « Homo et alors ?!? », 2015) ; « C’est comme la nécrophilie : c’est un péché. Tout comme l’alcoolisme ou la toxicomanie. L’homosexualité, c’est la même chose. L’homosexualité ne conduit pas seulement à la pédophilie. Mais aussi au meurtre, à la dépression et à la toxicomanie. Les statistiques le prouvent. » (Petras Gražulis, président du groupe politique lituanien d’extrême droite Ordre et Justice, idem) ; « Si Pierre n’avait pas été là, j’aurais fini alcoolique au dernier degré à Paris. » (Bertrand parlant de son amant Pierre dans l’émission Infra-Rouge du 10 mars 2015 intitulée « Couple(s) : La vie conjugale » diffusée sur France 2) ; etc. Et pourtant ! Même si les individus qui se droguent minimisent presque systématiquement leur souffrance et leurs actes, faut-il pour autant croire en leur sincérité « optimiste », nier les faits et la dignité des personnes ? Certainement pas.

Concernant la consommation de drogues dans la communauté homosexuelle (tabac, alcool, stupéfiants, poppers, etc.), difficile d’avoir des statistiques. C’est mon vécu et mes observations de terrain qui m’ont permis de constater la forte tendance des individus homosexuels à se fuir dans l’alcool, la drogue et le sexe. Je vous renvoie à l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager (p. 240 et p. 254), au documentaire « Mr Angel » (2013) de Dan Hun. Voir aussi Brigitte Lhomond, « Attirance et pratiques homosexuelles », dans L’Entrée dans la sexualité. Le Comportement des jeunes dans le contexte du Sida (1997), pp. 183-226. Dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla, le milieu dans lequel Linn et Jup, deux compères travestis, gravitent, est sclérosé par la drogue, le LSD, drogues et l’alcool.

« J’étais bien dans un milieu de garçons, rien que des garçons. La boisson coulait à flots. Boisson d’entrée à répétition pour celui qui fait la tournée des bars ; boisson d’attente pour celui qui reste de l’ouverture à la fermeture. Mes yeux hagards dévisageaient ces hommes dans ce lieu qui semblait être leur propriété. Complice, la nuit enrichissait la fuite des mensonges familiaux et leur permettait de vivre dans l’anonymat protecteur de cet environnement si confidentiel… » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 133) ; « Arrive pour Stéphane le service militaire, il déserte, disparaît pendant des mois dans les bas-fonds de Paris où j’ai fini par le retrouver, est repris, mis en asile psychiatrique militaire, et est gracié sur intervention de Mme Mitterrand, à la prière d’un haut fonctionnaire qui, épris de son charme, désirait avoir avec lui une liaison durable, une union. Cet amoureux malheureux téléphonait nuitamment à Estelle, la mère de Stéphane, en la suppliant, en vain, d’obtenir de son fils que ce fils adopte pour cela une conduite plus « cohérente » (c’était son mot) : ne plus se prostituer, cesser d’être dealer. » (Paul Veyne, Et dans l’éternité, je ne m’ennuierai pas (2014), pp. 236-237) ; « La plupart des lieux de prédilection fréquentés par les homosexuels étaient urbains, civils, sophistiqués. Le scénariste américain Ben Hecht, à l’époque correspondant à Berlin pour une multitude de journaux des États-Unis, se souviendra longtemps d’y avoir croisé un groupe d’aviateurs, élégants, parfumés, monocle à l’œil, bourrés à l’héroïne ou à la cocaïne. » (Philippe Simonnot parlant de la libéralisation des mœurs dans la ville nazie berlinoise des années 1920-30, dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 30) ; etc.

Un jour, j’ai un ami homosexuel angevin, alcoolique notoire et client régulier des bars, qui m’a assuré que dans le « milieu homosexuel », on y buvait plus et on s’y droguait beaucoup plus facilement que dans des établissements dit « hétéros ».

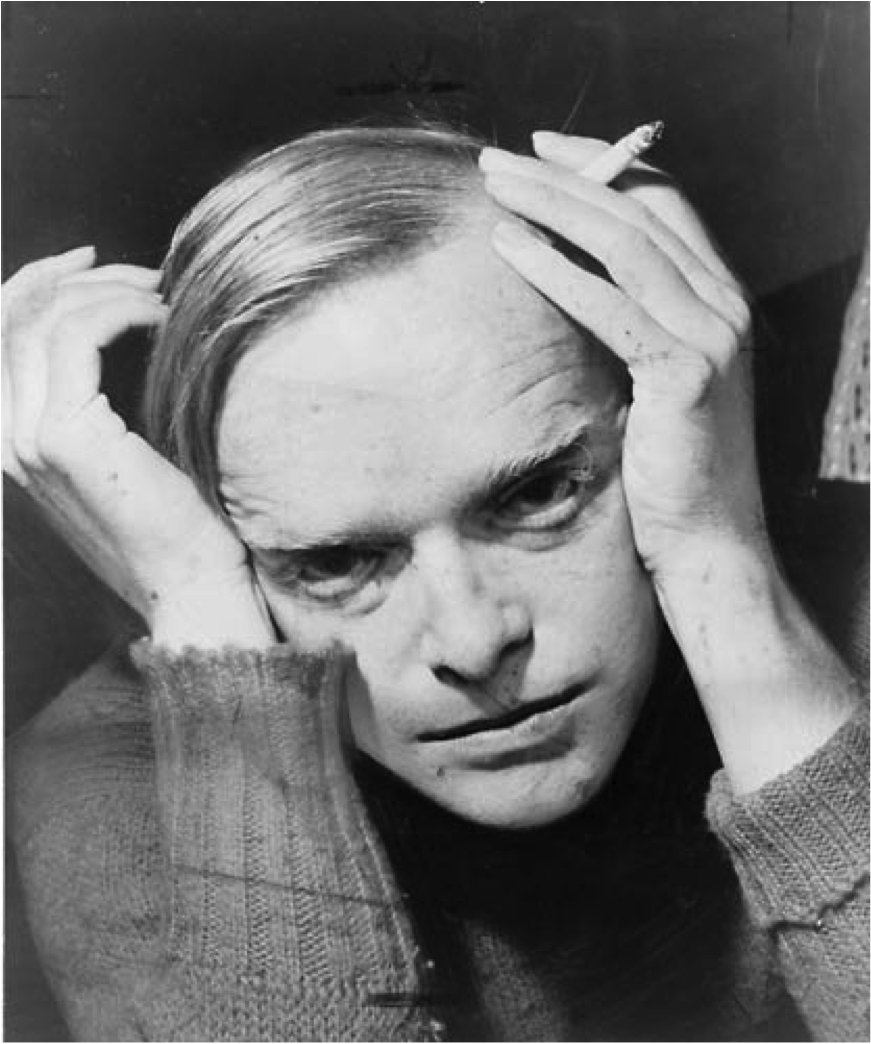

Ce sont aussi les récits et les vécus des personnalités homosexuelles connues qui nous informent que l’homosexualité et la drogue se tiennent très souvent la main. Nombre d’entre elles sont tombées dans le monde de la drogue (alcool, cocaïne, alcool, marihuana, absinthe, substances hallucinogènes, etc.) : Ángel Vázquez, Alain Pacadis, Paul Verlaine, Serguei Esenin, Graham Chapman, Malcolm Lowry, John Cheever, Michel Foucault, Alfred Jarry, Jack Kerouac, Ramon Novarro, Charles R. Jackson, Neal Cassady, Elton John, Jacques Adelsward, Raymond Roussel, Christopher Wood, Roland Barthes, Olivier Larronde, Thierry Le Luron, Eloy de la Iglesia, Raúl Gómez Jattin, Néstor Perlongher, William Burroughs, Hal Chase, Andy Warhol, Antoine Barraud, Truman Capote, Laurent Tailhade, Arthur Rimbaud, Jean Lorrain, John Cage, Leslie Cheung, la grande majorité des artistes homosexuels de la Movida madrilène (dans les années 1980 en Espagne), George Michael, Buck Angel, Jacques de Basher, etc.

Par exemple, en 1923 Jean Cocteau rencontra Louis Laloy qui l’a initié à la drogue ; toute sa vie, le poète deviendra dépendant des drogues (il se fait arrêter à Toulon en possession de stupéfiants), et fera une cure de désintoxication à cause de sa consommation d’opium. Marcel Proust était asthmatique, et pourtant, il fumait beaucoup. En juillet 2014, l’acteur de porno gay Bruno Knight est arrêté à l’aéroport de Lax en Californie (USA) avec du crystal meth caché dans le rectum.

Yves Saint-Laurent se prend lui-même pour une drogue (pensez à la publicité de son parfum « OPIUM : pour celles qui s’adonnent à Yves Saint-Laurent. ») et a à la fin de sa vie été très lucide sur son état de dépendance : « Je suis passé par bien des angoisses, bien des enfers. J’ai connu la peur et la terrible solitude, les faux amis que sont les tranquillisants et les stupéfiants, la prison de la dépression et de la Maison de la Santé. » (Yves Saint-Laurent dans le documentaire « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : l’Amour fou » (2010) de Pierre Thoretton)

La consommation de drogues est parfois associée à la nature même du désir homosexuel : un désir lâche et déréalisant par essence, qui n’ose pas dire son nom, artistiquement abyssal, libertaire mais non libre, qui se veut spontané et décomplexé, mais qui en réalité ne s’assume qu’en ne s’assumant pas. « À cette époque [années 1965-1966], se souvient Christian Bourgeois, Copi était un personnage complètement lunaire qui flottait dans le monde. Il se défonçait beaucoup, il fumait des pétards énormes. C’était avant 1968, c’était l’homosexualité ‘naturelle’. » (Frédéric Martel, Le Rose et le Noir (1996), p. 158) ; « Il [Don José] se faufila derrière un paravent et nous entendîmes une profonde inspiration. Quelques secondes plus tard, il sortit de sa cachette, les narines toutes barbouillées de blanc. » (Alfredo Arias dans son autobiographie Folies-Fantômes (1997), p. 293) ; « Ces invertis évoluent dans des milieux très particuliers, dans la société snob des intellectuels drogués ou malades. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 9) ; « Si l’Occupation avait radicalement supprimé la progression de la drogue en France, elle y avait en revanche développé l’homosexualité. » (André Larue, Les Flics, 1969) ; etc. Le chemin de la drogue croise également celui de la transsexualité et de l’asexuation des intersexes : « Ce que je redoute le plus avec ce syndrome XXY, c’est que si je prends pas d’hormones, je deviens fou, un danger envers les autres et moi-même. » (Vincent Guillot, militant intersexe, dans le documentaire « Ni d’Ève ni d’Adam : une histoire intersexe » de Floriane Devigne diffusé dans l’émission Infrarouge sur la chaîne France 2 le 16 octobre 2018). Dans le film biographique « Girl » (2018) de Lukas Dhont, Lara/Victor, garçon trans M to F de 16 ans, passe son temps à ingérer des hormones ou bien à se faire piquer par les médecins. Il veut d’ailleurs augmenter les doses mais c’est trop dangereux pour sa santé.

b) Drogue comme moteur et symbole de l’homosexualité de circonstance ou de la bisexualité homophobe :

C’est parfois l’alcool ou la drogue qui révèlent une homosexualité. Celle-ci sera alors appelée « homosexualité de circonstance » ou « bisexualité » ou « homosexualité latente et refoulée », voire même « homophobie » (dans le cas où l’acte homosexuel, ou le désir homosexuel ne seront pas assumés). « Le camp, pour la plupart, dit Flaubert en parlant des mercenaires au service du général carthaginois Amilcar, remplaçait la patrie. Vivant sans famille, ils reportaient sur un compagnon leur besoin de tendresse, et l’on s’endormait côte à côte sous le même manteau, à la clarté des étoiles… » (Gustave Flaubert, Salammbô (1862), cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 230) ; « J’ai décidé il y a trois ans que je souffrais d’une maladie. On peut appeler ça l’alcoolisme, on peut appeler ça l’addiction sexuelle, comme vous voulez, mais j’ai cessé de nommer ça la fête. » (Pierre Palmade, le 16 août 2005) ; « Devant mon représentant, mes absences commencèrent à faire désordre. Je donnais l’impression de ne rien faire et d’être immensément riche. Ce qui, mal s’en fut, suscita d’énormes questions. Il pensait, en effet, que j’étais tombé dans une histoire de drogue. Le moyen le plus sûr était de l’ignorer totalement, lorsqu’il souhaitait faire ma chambre de fond en comble. Mais s’avouer homosexuel et, par-dessus le marché, se faire entretenir, n’était pas mieux non plus. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 115) ; « Ma mère passait la soirée chez la voisine. Elle rentrait ivre avec la voisine, elles se faisaient des blagues de lesbiennes ‘Je vais te bouffer la chatte ma salope.’ » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 66) ; etc.

Par exemple, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, un des témoins homosexuels, un papy fermier de 83 ans, compare le fait d’aimer le vin avec l’homosexualité. Allen Ginsberg, comme il le disait lui-même, a été entouré toute sa vie de drogués et de voleurs. Le dramaturge Jérôme Savary raconte les « Hasch and Acid Parties » qu’il a partagées l’été à Ibiza avec Copi, Hilcia, Martine Barrat. Pierre Bergé, quant à lui, a maintenu bien des amants sous sa coupe rien qu’en les entraînant dans l’alcool (le couturier Yves Saint-Laurent, le peintre Bernard Buffet, etc.).

Dans beaucoup de contextes sociaux, la drogue est l’instrument de l’initiation homosexuelle, une initiation plus forcée que libre, voulue involontaire. Elle pousse l’individu qui s’y adonne à s’oublier lui-même, à se laisser aller à la pulsion, à ne pas assumer ses actes homosexuels pour paradoxalement faciliter leur actualisation muette : « En ingurgitant whisky sur whisky, il tenait tant du désir ardent de me faire danser sur des pas de salsa ou de rumba. » (Berthrand Nguyen Matoko racontant comment il s’est fait draguer par celui qui le violera, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), p. 65) ; « Je vais te fumer. » (un jeune homophobe de Gennevilliers s’adressant à Lyes, homosexuel, en menaçant de « le baiser », dans le reportage « Homo en banlieue : le combat de Lyes » de l’émission Envoyé Spécial, diffusé sur France 2, le 7 février 2019).

c) Le drogué homosexuel : nouveau prince charmant des artistes bobos

Même si la drogue détruit quand on en abuse, il est pourtant étonnant de voir bon nombre de créateurs homosexuels lui dérouler le tapis rouge, comme si elle était un filtre d’amour à elle seule, comme si elle avait le pouvoir de sublimer le marginal homosexuel (celui-ci deviendrait soudain grâce à elle « révolutionnaire », « sublime dans l’auto-destruction et la chute », « corrosif », « gênant », « original », « artiste d’avant-garde »), de créer/décupler son désir amoureux, sa créativité, ses sensations, de fortifier son couple. Ce n’est pas un hasard si le poppers a été élu universellement « Drogue homosexuelle » par excellence. Jadis énormément vendu dans les clubs et les établissements gay, il paraît qu’elle dilaterait l’anus et faciliterait donc la sodomie…

La drogue est présentée comme le symbole de l’insouciance et de la candeur adolescente, comme un amour underground original et chaviré, emprunt de nostalgie vintage. C’est pourquoi elle est ouvertement défendue par certains intellectuels homosexuels. « Certaines drogues sont vraiment importantes pour moi, parce qu’elles me permettent d’avoir accès à ces joies terriblement intenses que je recherche, et que je ne suis pas capable d’atteindre seul. » (Michel Foucault dans son interview avec Stephen Riggins, 1983) Par exemple, le poète argentin Néstor Perlongher écrivait souvent complètement défoncé.

Aux yeux de beaucoup de personnes droguées ou alcooliques, la tentation « facile » de la drogue est souvent innocentée ou idéalisée parce que, ce que celui qui lui cède sa liberté refuse de comprendre dans son cœur, c’est le possible mariage entre mal et plaisir. Il croit naïvement que là où il y a plaisir, forcément il y a bonté ! Bercé par ses bonnes intentions, il butte systématiquement sur ce syllogisme fallacieux dont il refuse de voir la vanité : « Le pouvoir de jouissance d’une perversion (en l’occurrence celle des deux H : homosexualité et haschisch) est toujours sous-estimé. La Loi, la Doxa, la Science ne veulent pas comprendre que la perversion, tout simplement, rend heureux ; ou, pour préciser davantage, elle produit un plus : je suis plus sensible, je suis plus perceptif, plus loquace, moins distrait, etc. – et dans ce plus vient se loger la différence… Dès lors, c’est une déesse, une figure invocable, une voie d’intercession… » (Roland Barthes parlant de sa « Déesse H », c’est-à-dire Homosexualité et Haschisch, dans son autobiographie Roland Barthes par Roland Barthes, 1975) Or, intellectuellement, tout le monde peut comprendre que le problème des drogues n’est que celui de la liberté humaine mal utilisée. Tout le monde peut rationnaliser que la conduite addictive a aussi son confort et ses bénéfices. L’enfer offre ses maigres compensations et ses délices aussi ; sinon, personne ne serait tenté d’y aller ! La débauche, la luxure, et la perversion fournissent la petite dose d’illusion de bonheur et d’amour qui aide à faire oublier un temps le malheur vers lequel elles nous entraînent. Mais reconnaître que ce ne sont pas en soi les drogues qui sont mauvaises, mais leur usage humain abusif, voire reconnaître que l’abus peut aussi « faire du bien », cela ne doit pas nous faire oublier que globalement et sur la durée, la perversion et la consommation de drogues ne rendent pas heureux, font plus de mal que de bien, et ce, universellement. La fin ne justifie pas l’abus des moyens.

d) L’abus de drogues comme miroir de l’ascétisme du frustré mal dans sa peau :

Comme pour mieux dire l’abus de drogues chez les personnes homosexuelles, ou bien leur homosexualité refoulée, ou même leur cyclothymie, on trouve parmi elles quelques ascètes anti-alcool et anti-plaisir (cf. je vous renvoie à la partie « Paradoxe du libertin » du code « Liaisons dangereuses », ainsi qu’au code « Obèses anorexiques », de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Un autre trait frappant des mœurs de cette génération des moins-de-vingt-ans était son goût prononcé, presque exclusif, pour les jus de fruits. […] Ils réclamaient au bar des verres d’eau, comme si l’ivresse leur était désagréable. […] Ils ne buvaient pas. Ils ne fumaient pas. Ils incarnaient l’image de l’homosexualité heureuse. » (Benoît Duteurtre, Gaieté parisienne (1996), pp. 55) ; « Je n’ai jamais été attiré par le tabac et jamais fumé. Cet aspect m’excluait inconsciemment du groupe. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 94) Mais cette aversion ne dure généralement pas longtemps. Certaines s’engouffrent d’autant plus excessivement dans la conduite addictive à l’âge adulte qu’elles se sont jadis réprimées de boire, de fumer, et de baiser. Le cours de leur désir homosexuel suit la courbe en dents de scie des effets « looping » de la drogue. Entre déni et consommation, on se sait pas lequel encourage le plus l’autre. Par exemple, Yves Saint-Laurent était très sobre question boisson (il ne buvait pas une goutte d’alcool) avant de devenir alcoolique.

e) Drogue et lesbianisme :

Phénomène extrêmement peu étudié, et pourtant tellement signifiant : le lien entre drogue et lesbianisme ! Si on ouvre un peu les yeux, on retrouve dans notre entourage social beaucoup de femmes lesbiennes droguées, qui, pour certaines, se diront volontiers « bisexuelles », « hors milieu », ou « lesbiennes occasionnelles » : ce fut le cas de Gribouille, Yvonne George, Violette Leduc, Virgina Woolf, etc. « Je vis de drogue. Chaque soir, une prise. […] Ne méprise pas la drogue. » (Anne-Marie Schwarzenbach, La Vallée heureuse, 1939) Par exemple, l’écrivaine nord-américaine Carson McCullers buvait à certaines périodes de sa vie une bouteille de cognac par jour ! Lors de la présentation de son roman Le Contenu du silence le 12 juin 2012 à la Galerie Dazelle à Paris, la romancière espagnole bisexuelle Lucía Etxebarría avoue qu’elle a énormément bu à une période de sa vie. Le monde lesbien s’inspire à foison des drogues pour se nommer lui-même : cf. le groupe musical Lesbians On Ecstasy, la revue lesbienne Barbiturik, etc.

Un certain nombre de mes amies lesbiennes reconnaissent que le phénomène de l’alcoolisme est particulièrement accru dans leurs cercles relationnels spécifiquement saphiques. Cela n’est pas démenti par l’essayiste Paula Dumont : « Certaines femmes auraient trop bu et le climat du séjour s’en serait ressenti. » (Caroline dans l’autobiographie La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010) de Paula Dumont, p. 241) Par exemple, l’établissement Le Pulp (boîte de nuit lesbienne à Paris) a connu des soirées avec « de mémorables tabassages entre lesbiennes soûles » (cf. la revue Têtu, n°127, novembre 2007, p. 110). Dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke, on découvre que la Reine Christine, pseudo « lesbienne », a bu une fois toutes les gouttes de rosée cachées par sa mère.

f) La drogue : le masque et le révélateur du viol

Même s’il n’y a aucun lien de causalité, ni de liens essentialistes, à faire entre homosexualité et drogues (toutes les personnes homosexuelles ne sont pas alcooliques ni toxicos ni dépendantes des drogues ; moi, par exemple, je n’aime pas boire de vins ni d’alcool, et je n’ai jamais touché à une cigarette de ma vie !), force est pourtant de constater que l’Histoire humaine les a parfois réunis, et que cela a un sens (Quand on est drogué, on est plus susceptible d’être violé ou de violer). Par exemple, les premières personnes touchées par le Sida dans les années 1980 ont été les personnes homosexuelles, prostituées et droguées. Cela s’explique. Le mode de vie homosexuelle a tendance à s’orienter vers les conduites à risque et à la fuite de soi et du Réel, généralement parce qu’il y a un évitement de souffrance et une violence recherchée. Le désir homosexuel, par le manque de désir et la haine de soi dont il est signe, par sa faiblesse, invite, quand il s’actualise, à la mauvaise compensation, donc notamment à la consommation de drogues. Homosexualité et abus de drogue ont un point commun : ils se manifestent dans des contextes où la liberté humaine est mise à mal, où l’homophobie et la peur de soi/des autres battent leur plein. « Par peur d’être catalogués, les homosexuels [antillais] sortaient uniquement à la tombée de la nuit (pareil à des chauves-souris) pendant que les voyous et les drogués squattaient en permanence les lieux. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, Un Fils différent (2011), p. 188)

Qu’on le veuille ou non, l’abus de drogues est toujours le paravent et le signe, dans la vie de quelqu’un, d’un cruel manque d’amour, du mépris de soi, du divorce, du viol, de l’inceste, de la mutilation corporelle (particulièrement chez les personnes transsexuelles qui s’obligent à se piquer aux hormones régulièrement), d’une guerre, d’une épidémie ou d’une catastrophe. La drogue, censé désinhiber, a parfois poussé certaines personnes homosexuelles à violer ou à être violées parce qu’elles se trouvaient en faiblesse après avoir consommé de l’alcool ou des stupéfiants : « Me déshabillant avec une lenteur provoquée par les effets de l’alcool qui ne m’avantageaient guère, je me demandais ce que je faisais là. » (Berthrand Nguyen Matoko racontant comment il s’est fait violer, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), p. 67)

g) Trois drogues plus dangereuses encore que les drogues connues : la tendresse, le sentiment et la bonne intention

Plus encore que les drogues dites « classiques » (tabac, alcool, héroïne, cocaïne, loisirs, musique, télé, Internet, cinéma, etc.), ce sont les choses qui restent bonnes quand on n’en abuse pas (sexe, tendresse, massage, boisson, nourriture, sincérité, etc.) mais qui deviennent terriblement oppressantes et enfermantes quand on en abuse et qu’on les utilise pour gommer le Réel, qui rendent l’individu homosexuel le plus esclave des autres (ses amants) et surtout de lui-même.

Beaucoup de personnes homosexuelles consomment de la tendresse comme elles se masturb(erai)ent : de manière trop compulsive, avide, puérile, et frénétique pour être tendre et libre, finalement (cf. je vous renvoie au code « Douceur-poignard » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Elles veulent compenser le manque d’amour reçu durant leur enfance par une quête désespérée de tendresse à l’âge adulte : « Mon maître d’école fit remarquer à mes parents que je souffrais d’un manque d’affection et de tendresse qui démontrait à ses yeux, l’évolution d’une personnalité renfermée, amère, et presque sauvage. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 21) ; « Des liens de rivalité et de dépendance, des uns par rapport aux autres, s’installèrent par la suite. Nous étions en fait des assoiffés du renouveau et du sexe, même si nos mœurs nous obligeaient à une pseudo convivialité. » (Berthrand Nguyen Matoko parlant de ses « potes de sexe », op. cit., p. 141) ; etc.