Humour-poignard

NOTICE EXPLICATIVE :

L’humour langue-de-pute, autrement dit humour acerbe et bourgeoisement cruel (ceux qui le poétisent diraient « camp » ou « queer ») caractérise une grande partie des personnages homos des fictions, et parfois aussi les personnes homos réelles. En règle générale, l’humour devient violent à partir du moment où la conscience d’être drôle ou de faire rire échappe à l’être humain, où l’objet mimé parodiquement est en réalité protégé/adulé dans la (simulation de) destruction, ou bien lorsque l’acte humoristique est saturé d’intentions (parodiques, esthétiques, spirituelles). Dans notre société, c’est exactement ce que nous avons le loisir d’observer avec les jeux de mots publicitaires, qui déforment les dictons populaires à souhait et font semblant de faire des fautes d’orthographe énormes… mais ces déformations caricaturales ne sont drôles et subtiles que si nous connaissons la réalité originale qu’elles malmènent. Dans le cas contraire, elles ne nous font pas rire. Elles peuvent même nous agresser, car elles servent le mensonge et alimentent notre ignorance. Si, dans l’esprit de la personne qui méconnaît le Réel auquel le slogan publicitaire renvoie, le bon mot n’est pas connecté à sa sphère de conscience, celui-ci la manipulera, lui mentira, et mettra en exergue son ignorance/sa fermeture. C’est pourquoi les blagues employées par les personnes homosexuelles, qui souvent usent de l’humour pour s’éloigner du Réel (je pense aux parodies dans le play-back, au désir d’être objet, dans le travestissement, aux médisances des cyniques, aux blagues « en dessous de la ceinture » où règnent des fantasmes non-assumés… et pas toujours contrôlés…) agissent en général comme un poignard qui les enfonce un peu plus dans l’isolement et le délire narcissique.

N.B. 1 : Je vous renvoie également aux codes « Douceur-poignard », « Amant triste », « Cour des miracles », « Cirque », « Clown blanc et Masques », « Parodies de mômes », « Milieu homosexuel paradisiaque », « Femme-vierge se faisant violer un soir de carnaval ou d’été à l’orée des bois », « Androgynie bouffon/tyran », « Homosexuels psychorigides », « Liaisons dangereuses », à la partie « Carte » du code « Inversion », aux parties « Imitateurs » et « Travestissement » du code « Substitut d’identité », à la partie « Accident » du code « Passion pour les catastrophes », à la partie « Silence amusé » du code « Déni », à la partie « Jeu virant au drame » du code « Jeu », à la partie « Kitsch » du code « Fan de feuilletons », et à la partie « Mélodrame » du code « Emma Bovary « J’ai un amant ! » », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

N.B. 2 : Je précise à tout hasard que ce code ne concerne pas, contrairement à ce que les plus bisexuels et les plus homophobes des personnes homosexuelles croient, uniquement les individus homosexuels efféminés et les femmes lesbiennes masculines. Pas besoin d’être un minet « maraisienne » pour être cynique et sarcastique ! Je dirais même que ce chapitre s’adresse beaucoup plus aux personnes sur qui l’homosexualité ne se voit pas !

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

Ha ha ha ha, hi hi hi hi, ho ho ho ho,

hé hé hé hé, hum hum hum hum,

bof bof bof bof, aïe aïe aïe aïe

Dans le quotidien et les créations artistiques des personnes homosexuelles, une grande place est laissée à l’humour. Malheureusement, celui-ci ne s’oriente pas vers une saine catharsis étant donné qu’il vise en priorité le déni de souffrances, le narcissisme, et la destruction. Les comiques homosexuels, souvent très appréciés le temps d’un spectacle, sont en général d’impitoyables observateurs des comportements humains, des personnalités à la base très timides qui pour se venger d’un passé douloureux et d’un présent affectif pas plus heureux ont tendance à s’offrir le luxe de sombrer dans la violence des calembours sardoniques « mouillés d’acide » (comme le chante Charles Aznavour dans « Comme ils disent »), quitte à se la retourner d’abord contre eux-mêmes, pour ensuite la renvoyer au public dans une simulation de destruction qu’Umberto Eco appelle « captatio malevolentia » (figure rhétorique par laquelle un comédien feint de s’aliéner le public pour mieux le rendre réceptif à la monstration de sa propre mutilation).

Cependant, les clowns homosexuels ne maîtrisent pas toujours le retour inattendu du premier degré dans leur soi-disant usage du second. Le motif de l’accident, très courant dans la fantasmagorie homosexuelle, illustre parfaitement ce possible basculement inconsciemment désiré du mythe « humoristique » à la réalité fantasmée. Le passage brutal du rire à l’incident dramatique, de l’humour pris au sérieux par des personnages qui ne savent plus arrêter leur blague à rallonge, du revirement inattendu entre le « jeu » et le viol, nous est fréquemment présenté.

Concrètement, il arrive aux personnes homosexuelles d’effectuer un va-et-vient incontrôlé entre tragédie et dérision, larmes forcées et rires mécaniques, parodie fantaisiste et plaisanterie sérieuse. Par exemple, on a du mal à croire qu’Alfred Jarry et ses successeurs se soient pris totalement à la rigolade lorsqu’ils ont inventé en 1898 la discipline de l’absurdité instituée baptisée « pataphysique », quand par la suite ils ont fondé en 1948 le Collège de Pataphysique, puis créé un calendrier pataphysique. Dans un tout autre style, le profil déluré de l’armée d’opérette de Yukio Mishima, surnommée la « Société du Bouclier », prêtait à sourire… jusqu’au moment où le romancier japonais s’est révélé très ferme dans son délire puisqu’il tenta un coup d’État et mit fin à ses jours en se faisant hara-kiri. De leur côté, Andy Warhol, Pierre Loti, ou encore Salvador Dalí, ont très souvent montré par leur vie qu’ils ont pris leurs propres « blagues » mégalomaniaques au pied de la lettre. Enfin, on peut parfois été frappé par le visage stoïque et étonnamment sérieux – « professionnel » même ! – que les magnifiques et flamboyants hommes transgenres arborent tout pendant qu’ils amusent la galerie pendant les Gay Pride. Manuel Vásquez Montalbán a tout à fait raison de mettre en doute l’humour bon-enfant des humoristes homosexuels qui mettent en scène un « drame qui ressemble à une comédie… ou une comédie qui est un drame » (Manuel Vázquez Montalbán, Los Alegres Muchachos De Atzavará (1988), p. 265). Le tragique et le comique ne sont jamais incompatibles, surtout quand nous nous forçons à nier leur possible mariage. L’auto-parodie est généralement l’espace de la « violence intériorisée » (Claude Leroy, La Parodie (1977), p. 60). C’est sans doute ce qui fait dire au Dr Franck-N-Furter du film « Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman, que « ce n’est pas chose aisée que de s’amuser ». L’usage – que certaines personnes homosexuelles rendent systématique – du stéréotype, de la caricature, du comique de répétition, de l’humour noir, du kitsch, du « second degré », possède une certaine violence : celle de la réification. L’individu qui, pour se fuir, s’enchaîne à une image déréalisante ou à un personnage caractérisé par sa superficialité, qui plus est sous couvert de l’humour, laisse souvent de glace ou nous oblige au rire jaune et poli parce que nous devinons sa douleur d’exister et son regret de ne pas incarner ce qu’il mime. Il nous expose en quelque sorte ce dont personne ne peut être fier : son désir de mort.

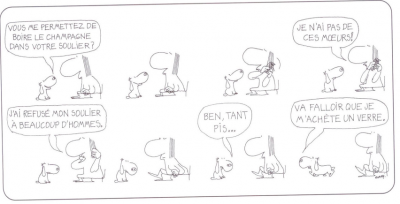

On remarque que beaucoup de personnes homosexuelles cherchent à ne pas prendre leur fantasme de viol au sérieux. Mais en faisant diversion pour évacuer sa violence, elles l’actualisent par un rire dénégateur, inapproprié aux drames qu’il soulève. Derrière la répétitive blague potache, le calembour scatologique ou cassant, est souvent exprimée une envie d’auto-destruction, une frustration d’amour inavouée, un enchaînement aux media, une fausse exorcisation de la peur de la sexualité, une bêtise qui se présente comme de l’esprit, un manque d’amour de soi transformant l’audace en vulgarité, la parodie en égoïsme, le besoin des autres en cynisme agressif. Humour et désir de mort ne s’opposent pas toujours, et bon nombre de sujets homosexuels en fournissent la preuve à travers leurs recours à l’humour camp. Ils ont tendance à ne savoir rire d’eux qu’entre eux et aux dépens des autres, dans l’auto-parodie excessive. À cause du regard malveillant et complexé qu’ils se portent, ils peuvent devenir extrêmement susceptibles. Dès que l’humour vient de l’extérieur, ils demandent souvent à ce qu’il cesse. « Du côté des médias, on souhaiterait une diminution des blagues sur les ‘folles’ […] On peut imaginer les ravages qui s’ensuivent sur un jeune en questionnement. » (Michel Dorais, Mort ou fif (2001), p. 113) Les « blagues à pédés », les petites attaques ou railleries, les boutades sur les hommes efféminés, plus bêtes que méchantes, résonnent souvent comme de véritables insultes quand ils leur donnent le poids qu’elles n’auraient jamais eu s’ils ne les avaient pas eux-mêmes cautionnées. Alors que l’humour aimant nous aide à rigoler sainement de nous-mêmes, et qu’il ne fait pas rire aux dépens de l’autre mais avec l’autre (… même s’il prend parfois le risque de le bousculer dans une simulation de destruction : l’humour qui ne dérange pas les meubles n’a pas grand intérêt…), c’est comme si, pour un certain nombre de personnes homosexuelles, la simulation de destruction par le rire passait par l’actualisation incontrôlée de cette destruction puisque l’amour de soi n’est pas assez présent et qu’en désir, la Réalité n’est pas toujours respectée. Or, si l’humour aimant permet d’approcher une réalité désagréable pour la rendre moins abrupte et plus humaine, jamais il ne la nie, ni ne l’édulcore. Il ne cherche pas à gommer constamment la frontière entre sérieux et non-sérieux. C’est bien souvent le contraire que fait l’humour employé par la majorité des sujets homosexuels : même si la dédramatisation qu’il propose est bien intentionnée et semble a priori lutter contre la morosité ambiante, il apporte une avalanche de frivolité inappropriée à des situations qui, sans être dramatiques, ne sont pas légères. Il n’est jamais interdit de démystifier la souffrance par l’humour. Mais il y a un temps pour tout : un pour rigoler, un pour être sérieux, un pour être sérieux tout en rigolant, un autre pour rire quand il ne faut pas… et le délire s’éternise souvent beaucoup trop chez certains sujets homosexuels pour qu’ils se respectent réellement eux-mêmes. Quand la légèreté humoristique n’a pas sa place dans un contexte où la souffrance humaine n’est pas reconnue et dénoncée, il agit involontairement comme un glaçon.

En découvrant l’échec de leur entreprise de dérision, la plupart des personnes homosexuelles vont inconsciemment retourner la carte psychique du comique et sombrer dans le tragique singé de la Drama Queen, toujours pour nier leur véritable souffrance. C’est rassurant d’un certain côté (nous les voyons parfois aux bords du suicide en début de soirée… puis danser sur les tables à la fin : leur tristesse a duré le temps d’une averse), et inquiétant d’un autre (qui nous assure, par exemple, qu’un sujet homosexuel suicidaire ne va jamais, les jours de profond spleen, mordre précipitamment à l’hameçon de sa théâtralité et passer à l’acte irréparable ?). C’est parce que la détresse homosexuelle ne se dit pas souvent simplement et sans se styliser à l’excès, que nous devrions lui prêter encore plus d’attention, la trouver touchante. La mise en scène mélodramatique que beaucoup de personnes homosexuelles composent est signifiante, même si elle paraît à première vue théâtrale, fausse, et forcément un peu risible puisqu’elle mime exactement les simulations de crises d’abandon de la femme fatale télévisuelle. « Ènième coup de téléphone de François P., qui m’énerve considérablement : il dit qu’il m’aime, et qu’il ne m’appellera plus jamais, car il va se tuer demain, je n’ai même pas envie de le croire ou de ne pas le croire, je reste indifférent, tout juste agacé : qu’il fasse ce qu’il veut, je ne le connais pas. » (Hervé Guibert, Le Mausolée des amants (1976-1991), p. 23) La « c-homo-édie », pourrions-nous l’appeler, par la lassitude/indifférence qu’elle engendre chez la majorité des personnes homosexuelles qui la jouent pourtant chroniquement, et qui la trouve navrante à force de croire qu’elles la connaissent par cœur, n’est pas assez analysée en termes de nature du désir homosexuel qui, je le crois, est par essence tragi-comique, et cause beaucoup plus de maux invisibles qu’il n’y paraît. Du coup, ceux qui la rejettent la déifient fréquemment, et sont tentés de l’actualiser parfois. Beaucoup de personnes homosexuelles figent leur appel de détresse, souvent justifié, en mouvement esthétique surchargé de pathos cinématographique, pour occulter leur souffrance réelle, qui, une fois ignorée à force d’être esthétisée, peut s’aggraver. Dans le malheur, elles ont tendance à se prendre narcissiquement trop au sérieux ou pas assez au sérieux, si bien que leurs proches hésitent à les écouter, et perdent patience à essayer de démêler chez elles d’un côté ce qui fait partie du fantasme de souffrance, et, de l’autre, ce qui est de l’ordre de la souffrance véritable.

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) Le personnage homo se croit ou est cru plus drôle que les autres :

Dans les fictions traitant d’homosexualité, très souvent, le personnage homo se croit ou est cru plus drôle que les autres : il serait le maître du délire : « Plus on est de folles, plus on rigole ! » (Dick dans le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot) ; « C’est d’un chiant les soirées sans homos ! » (David dans la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand, l’épisode 1 « À la recherche du prince charmant ») ; « Tout est drôle. » (Pierre, le héros homosexuel faisant passer un casting à des femmes qu’il veut utiliser comme mère-porteuse, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Dès qu’il y avait une blague débile à faire, Jean n’était pas loin. » (Alex parlant de son ex-amant Jean, dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare) ; etc. L’humour et le rire seraient l’apanage de l’homosexualité : cf. la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, etc. « Mon coiffeur a un rire très… coiffeur. » (Laurent Gérard dans son one-man-show Gérard comme le prénom, 2011)

Par exemple, dans le film « The Stepford Wives » (« Et l’homme créa la femme », 2004) de Frank Oz, Roger, le personnage homo, est la bonne humeur incarnée. Il est très sympa, frivole, toujours partant pour s’amuser. Il enchaîne les répliques tordantes. Il ne prend jamais rien d’autre au sérieux que son look. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, « un hétéro et un homo se découvrent amoureux. Sans clichés, ni préjugés, il franchiront toutes les étapes avec beaucoup d’humour ».

Pensons également à tous les rôles de « rigolo » et de « fouteur d’ambiance » qui lui sont réservés : cf. Agrado le transsexuel M to F à la langue bien pendue dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar, le Maître de Cérémonie dans le film « Cabaret » (1972) de Bob Fosse, l’équipe de volley-ball LGBT du film « Satreelex, The Iron Ladies » (2003) de Yongyooth Thongkonthun, Arnold le meilleur ami gay du héros homo Georges dans la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco, Cody l’homosexuel nord-américain excentrique et hyper efféminé du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, les flamboyants travestis du film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, etc.

C’est souvent par le biais de la blague potache cochonne que s’exprime l’humour « décalé et ravageur » du héros homosexuel. Par exemple, dans son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines (2011), le travesti M to F Charlène Duval nous fait une lecture sulfureuse d’extraits enfantins de Oui-Oui chauffeur de taxi, avec l’histoire détournée de la queue du chat.

Le protagoniste homosexuel pare souvent son humour de « second degré », d’autoparodie, de caricature, de romantisme, ou d’une carcasse de suffisance narcissique tellement excessive qu’on doute de l’humilité de la démarche : cf. le roman Yo No Tengo La Culpa De Haber Nacido Tan Sexy (C’est pas de ma faute si je suis né si sexy, 1997) d’Eduardo Mendicutti. « Je suis très à cheval sur la plaisanterie. J’aime l’humour. Et accessoirement les charades. » (Jules, le dandy homo austère et sans humour, dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « Si une chose nous fait rire, il nous suffit d’un regard pour nous comprendre. » (Matthieu par rapport à son amant Jonathan dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; etc.

Concernant l’humour qu’emploient les héros homosexuels et transgenres, il ferait apparemment mourir de rire tout le monde (cf. je vous renvoie aux codes « Milieu homosexuel paradisiaque » et « Mère gay friendly » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels), il serait « désopilant », « tout-puissant », « libératoire », « jubilatoire », « génial », « révolutionnaire », « queer ». Et paradoxalement, ces adjectifs sont employés par une élite petite-bourgeoise de pseudos artistes iconoclastes bisexuels sans humour, qui préfère jouer la comédie de l’extase euphorique et dithyrambique plutôt que de reconnaître qu’elle crée des œuvres « avant-gardistes » qui emmerdent tout le monde et font à peine sourire… : « Je suis productrice. Rayon ‘humour’. » (la productrice hyper cassante de la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) On en a de bons exemples de ce décalage entre noirceur et humour, résolu un peu vite par l’excuse de « l’Art », avec la troupe des « Farfadets de Limoges » des Petites Annonces (2007) d’Élie Sémoun (dirigée par le metteur en scène hilare/stoïque nommé saint Brice) qui est une parodie du théâtre contemporain (très bisexualisé et bisexualisant) ; ou encore avec le sketch parodique crypto-lesbien « Le Doutage » du trio Les Inconnus : « J’aimerais être comme toi : pleine d’humour… »

L’humour dont il est question dans les œuvres traitant d’homosexualité flirte souvent avec l’hébétude, le rêve éveillé du schizophrène, ou le sourire jaune béat : « Le sourire aux lèvres, continuer à vivre en pièces détachées. » (cf. la définition du verbe « vivre » par Denis, le narrateur homosexuel, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « J’ai rêvé qu’on pouvait s’marrer. » (l’imitation parodiquement macabre de Mylène Farmer dans le spectacle La Folle Parenthèse (2008) de Liane Foly) Le rire esquisse une angoisse. Par exemple, dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, lorsque Kevin commence à ressentir une attraction amoureuse pour son copain Chiron, le jeune héros homosexuel, il se contente d’en rire : « T’es marrant, tu sais ? ».

b) Le clown triste :

En réalité, le rire homosexuel fictionnel semble plus mécanique que justifié par la liberté, l’intelligence humaine, la claire conscience de ce qui amuse : « L’autre sœur eut un rire hystérique. » (Copi, Un Livre blanc (2002), p. 89) Par exemple, dans la série nord-américain Modern Family (2009-2011), Cameron, un des héros homos, est un clown raté qui n’arrive pas à faire rire. Plein de chansons du répertoire homosexuel laissent échapper un rire nerveux : cf. la chanson « Vis à vis » d’Étienne Daho, la chanson « Porno-graphique » de Mylène Farmer, la chanson « Nolwenn ohwo ! » de Nolwenn Leroy, la chanson « Wanna Be » des Spice Girls, la chanson « No More I Love You’s » d’Annie Lennox, la chanson « Over-protected » de Britney Spears, etc. Par exemple, dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro, les deux amants Léo et Gabriel sont pliés de rire au cinéma devant un film d’horreur où des mariés se font massacrer par un robot.

Micheline – « Qu’est-ce qui te fait rire, Ahmed ?

Ahmed – Rien, je ne sais pas, mais je ne peux pas m’arrêter ! (Il a une crise de fou rire) Oh, mais qu’est-ce que j’ai, moi ! »

(cf. un extrait de la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi)

Quand le héros homosexuel rit ou fait rire, c’est en général lié au désir de se fuir soi-même, d’être objet, de devenir robot, donc finalement au désir de mourir. C’est la raison pour laquelle, même pendant ses show d’imitations parodiques, il arbore un sérieux et une attitude stoïque qui contrastent complètement avec son intention d’amuser la galerie. « Le fond de leur rire avait quelque chose de métallique. » (Pretorius parlant des clients de l’Hôtel du Transilvania, dans la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander) ; « Le plus sérieusement du monde, Cody [l’homosexuel nord-américain hyper « grande folle »] allume une cigarette, tire une taffe, s’étouffe, tousse, ouvre la fenêtre, jette sa clope et dit ‘Bon, on dirait que Catherine Denouve elle fume plus, hein ? Ah lalah, j’espère que j’aurai pas mes period si je rencontre l’homme, tu comprends, je veux pas avoir du sang pendant mon premier sex session, quoi.’ » (Mike Nietomertz, Des chiens (2011) de, p. 102) ; « Elle rit jusqu’à ce qu’elle dût s’arrêter pour reprendre haleine et cracher du sang, car elle avait dû se mordre la langue dans son effort pour faire cesser ce rire hystérique ; un peu de sang resta sur son menton, jeté là par ce rire d’agonie. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 257). Dans l’épisode 363 de la série Demain Nous Appartient diffusé le 25 décembre 2018, André Delcourt, le père de Chloé l’héroïne, fait son coming out, après un « mensonge » et une disparition de plus de 35 ans, pendant lesquels il a abandonné femme et enfants (Anna et Chloé). Il passe son temps à faire le pitre et le joueur, mais il finit par avouer à son ex-femme Marianne que cette légèreté est un masque qui occultait son homosexualité : « Pourquoi je faisais toujours le con, à ton avis ? Pourquoi j’estimais que jamais rien n’était sérieux ? »

Comme cet humour n’est pas le fruit d’une vraie liberté mais d’une soumission aux images médiatiques déréalisantes, fatalement, il rend mélancolique le protagoniste homosexuel. Derrière l’humour et après la fête homosexuelle, il y a souvent le revers de médaille de la tristesse. « J’ai pour amis des folles comme moi, des amis pour passer un moment, pour rigoler un peu. Mais dès que nous devenons dramatiques… nous nous fuyons. Chacune se voit reflétée dans l’autre, et est épouvantée. Nous nous déprimons comme des chiennes, tu peux pas savoir. » (Molina, le héros homosexuel du roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979) de Manuel Puig, p. 205) ; « À l’heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J’ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux de lassitude, je me couche mais ne dors pas. Je pense à me amours sans joie, dérisoires… » (cf. la chanson « Comme ils disent » de Charles Aznavour) ; « J’avais peur que les bouffonneries du travesti me dépriment. […] J’en avais trop vu de ces pathétiques créatures dans ma jeunesse pour trouver celle-là vraiment drôle. » (Jean-Marc, le héros homosexuel parlant du travesti Sandra Deelicious, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, pp. 173-175) ; « Voir un ami travesti pleurer. » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; etc. Je vous renvoie aussi à tous les personnages homosexuels des fictions filmés avec le rimmel qui coule, comme des « rigolos tristes » : cf. le film « Je vois déjà le titre » (1999) de Martial Fougeron (avec Paulo, le clown triste et travesti), le film « Nos vies heureuses » (1999) de Jacques Maillot (avec le déprimant travesti M to F « Miss Sophistication »), le film « Muriel » (1994) de P. J. Hogan (avec le pathétisme des actrices « roses-bonbons »), le roman El Ángel De La Frivolidad Y Su Máscara Oscura (L’Ange de la frivolité et son masque sombre, 1999) de Luis Antonio de Villena, le film « Love, Valour And Compassion » (1997) de Joe Mantello (avec la répétition du Lac des Cygnes de Tchaïkovski), le film « Victor Victoria » (1982) de Blake Edwards (avec Toddy, l’homosexuel frivole mais abandonné), le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion (avec Adrien en larmes dans sa piscine, après son acte de trahison), etc. Par exemple, dans le film « Monsieur Max » (2007) de Gabriel Aghion, Max Jacob se définit comme un « clown triste », un « pitre ». Les héros homosexuels, en bons maniaco-dépressifs « Jean-qui-rit Jean-qui-pleure », sont en général sujets à des accès subits de joie ou de cafard.

c) Le clown violé et souvent violent :

Je vous renvoie avec insistance à la partie « Jeu virant au drame » du code « Jeu » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

La particularité du rire homosexuel fictionnel, c’est qu’il n’est ni contrôlé ni libre, qu’il est souvent accidentel, et donc potentiellement emprisonnant et agressif : « Ok, tout ça n’était qu’un jeu. Ok, on s’est prix au sérieux. Le rire au fond des yeux. Nuit magique. » (cf. la chanson « Nuit magique » de Catherine Lara) ; « La seule chose qu’on aurait pu lui reprocher, c’est qu’il n’avait pas le sens de la mesure. C’était trop maintenant, il se laissait entraîner. » (Claudio par rapport au spectacle drolatique travesti de François, dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 97) ; « La crise, ça veut dire qu’il faudra carrément se fendre à deux… de rire. » (Zize, le travesti M to F, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson) ; « L’homme se frotta les yeux et gémit. Il avait un crâne chauve constellé de taches de vieillesse ; sa bouche, large avec des lèvres fines, aurait été une bénédiction pour un clown. » (Jane, l’héroïne lesbienne décrivant le vieux Karl Becker, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 62) ; « Sa large bouche s’étira pour former un sourire et il ressembla à nouveau à un clown triste. » (idemp. 67) ; « Tielo trouvait ça tordant. C’était un peu paradoxal – j’envisageais de révéler mon homosexualité à nos parents, et en même temps je mentais à toutes les filles que je rencontrais. » (Petra se travestissant en homme, et s’adressant à son amante Jane, idem (2012), p. 83) ; « Ses lèvres fines étaient sèches et gercées, blanchies par le froid, mais sa bouche était toujours large et clownesque et il était facile de l’imaginer en train de hanter un cortège de fantômes. » (Jane décrivant le vieux Herr Becker, idem, p. 218) ; « Je doute que vous sachiez plaisanter. » (le Commandant Denniston s’adressant au mathématicien asocial homosexuel Alan Turing, dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum) ; « Arrêtez de vous cacher derrière votre humour qui ne fait pas rire grand monde. » (Dr Katzelblum, homo, s’adressant à son patient homo Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; etc. Par exemple, dans le film « Plan B » (2010) de Marco Berger, l’homosexualité entre Bruno et Pablo commence par une boutade en soirée, et finit par être prise au sérieux. Dans son one-man-show Tout en finesse (2014), Rodolphe Sand balance sur le faible sens de l’humour des lesbiennes camionneuses pas commodes, notamment avec le personnage de Joyce, la femme en cuir insensible avec qui le couple Rodolphe/Claudio avaient initialement prévu d’avoir un enfant, et qui se révèle un vrai monstre : Joyce dit d’un air très pince-sans-rire qu’« elle adore les enfants » et qu’elle « en a déjà mangés 4 »… pour conclure hyper sérieusement « Non, j’déconne. Humour lesbien. C’est particulier. Je sais, je n’en ai pas. » Elle compte même couper en deux l’enfant que le couple Rodolphe/Claudio comptaient faire avec elle dans leur projet de coparentalité : « On fait 50/50 avec l’enfant ? Je prends la tête et vous les jambes ? » Dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, Ted, l’un des héros homos, parle d’un « clown géant » auquel il doit faire face, lors d’un jeu de rôle où il ne distingue pas la réalité de la fiction. Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, pendant la messe, Ziki ose caresser la main de Kena, sa copine, alors qu’elles peuvent être vues… ce qui n’amuse pas du tout Kena qui sort en trombes de l’assemblée pour demander à Ziki d’être plus discrète. Ziki prétexte « l’humour » : « Je m’amusais. C’est tout. »

Plus les séquences filmiques des œuvres homosexuelles sont volontairement clownesques, plus elles annoncent en général l’arrivée d’un drame cinématographique. Pensons par exemple à la scène du mariage des quatre nazis travestis dans le film « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma » (« Salò ou les 120 Jours de Sodome », 1975) de Pier Paolo Pasolini (préfigurant la tuerie finale), à la danse collective en tutu dans le film « Love, Valour And Compassion » (1997) de Joe Mantello (annonçant la mort prochaine des protagonistes emportés par le Sida), à l’usage grinçant et amer de l’humour dans le film « Orange et Pamplemousse » (1997) de Martial Fougeron (racontant les déboires pathétiques d’un internaute qui va d’humiliation en humiliation parce qu’il n’a pas le physique de rêve que demandent ceux qui veulent le sauter), à la scène de passage à tabac d’un homme laissé pour mort par les Nazis intercalée à un spectacle de cabaret comique mené par le Maître de Cérémonie dans le film « Cabaret » (1972) de Bob Fosse, à la séquence du tabassage d’Enrique par l’amant de sa femme filmée en parallèle avec le show travesti de son fils transsexuel M to F Michael en boîte dans le film Gun Hill Road (2011) de Rashaad Ernesto Green, etc.

Film « Das Flüstern Des Mondes » (« Whispering Moon », 2006) de Michael Satzinger (« Ce n’est qu’une blague »)

Le pathétisme de l’humour du héros homosexuel dit souvent une grande souffrance existentielle, une misère amoureuse. Généralement, le rire agit dans les fictions homo-érotiques comme un paravent du viol, de l’inceste, de la haine de soi, de la mort ou de la vieillesse : « Viens, dupons notre monde par un air rieur. » (Macbeth s’adressant à sa femme après avoir perpétré leur meurtre, Acte I, scène 7, dans la pièce Macbeth (1623) de William Shakespeare, p. 77) Par exemple, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia, Didier veut « continuer à rigoler » avec son voisin homo Bernard ( = coucher de temps en temps).

Vianney – « Non, je ne fume pas, mais ça ne me dérange pas, j’aime bien les bouches qui sentent le tabac froid, ça me rappelle mon père.

Mike – T’as couché avec ton père ?

Vianney – …

Mike – C’était de l’humour, bon, ok, je me tais. »

(cf. le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 85)

Comme le héros homosexuel ne veut pas regarder sa réalité souffrante en face, ni la douleur de ceux qui l’entourent, il lui arrive en général de se servir de l’humour comme d’un système de censure redoutable, une matraque, un instrument de viol, pour se venger de ceux qui ont osé identifier sa blessure ou ses actes mauvais. Il passe de la blague à l’agression, en une fraction de seconde : « Ces gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. » (cf. la chanson « Quand on arrive en ville » de Johnny Rockfort et Sadia dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger) Par exemple, dans le film « Marguerite » (2015) de Xavier Giannoli, Kyril, le dandy maniéré avec son monocle, se gausse méchamment de Marguerite en feignant de l’aduler. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, François et son amant Thomas pratiquent un amour piquant gossip (rire-poignard). François décrit Thomas comme « Monsieur Je casse toujours tout le monde », à l’« humour ravageur. ».

La force comique que le héros homosexuel met en place n’est ni sociale ni véritablement conviviale : cf. la B.D. Humour secret (1965) de Copi. C’est plutôt un humour personnel, autistique, caustique, narcissique, fait de private jokes seulement compréhensibles à une minorité de cyniques comme lui. Un humour qui n’exorcise rien, en dépit du fait qu’il soit noir et qu’il parle ouvertement de souffrance, de mort, de sexe, de maladie : « Comment ça va, ton cancer ? » (Mimi à son ami Fifi, travesti M to F comme lui, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Nous ne sommes pas sûrs que le cadavre qu’ils nous ont rendu est le bon, tant il est calciné. » (le narrateur parlant de la mère de son amant Pietro, dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 14) ; « Qu’est-ce qu’on s’est poilés à Fukushima. » (Didier Bénureau dans son one-man-show Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; etc.

Machiniste – « Mon grand-père le clown s’est suicidé en cours de spectacle. Il s’est pendu au trapèze, tout le monde croyait à un numéro comique ! Il a eu quinze minutes d’applaudissements avant qu’on s’aperçoive qu’il était mort !

Auteur – C’est ça l’art ! »

(Copi, La Nuit de Madame Lucienne, 1986)

Par exemple, dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau, Chance, le héros homosexuel, aime pratiquer l’humour grinçant : « Des mecs comme moi sont les rois de l’ironie. » Il s’extasie au départ devant la camaraderie explosive des drag-queens entre elles dans leurs vestiaires du cabaret… (« Vous êtes hyper sarcastiques, mais personne n’est violent. ») juste avant de changer d’avis en voyant qu’elles s’envoient réellement des objets pour se blesser. Dans la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton, Doris, l’héroïne lesbienne, est odieuse : elle flingue, par un cynisme bien calibré, tous les membres de son entourage… et le piège se retournera contre elle. Dans le film « Joe + Belle » (2011) de Veronica Kedar, Joe, l’héroïne lesbienne, est une jeune trafiquante de drogue très cynique. Dans la pièce Lacenaire (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin, Lacenaire rit toujours de tout et dans le sarcasme, y compris quand il s’agit de mort ou de crime. Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Sarah, l’une des héroïnes lesbiennes, a un humour très cassant. Elle et sa copine Charlène nous offrent des « grands » de rires nerveux tout le temps. Dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair, le narrateur homosexuel a la prétention de dire que les homosexuels ont toujours le mot pour rire : « Nous ne sommes jamais à court d’humour. » Mais en réalité, lui et ses amis passent leur temps à s’insulter l’air de rien : « On a beaucoup d’ironie sur nous-mêmes. » ; « Qu’est-ce que tu fous, connasse ? » ; « T’as dormi où, p’tite salope ? » ; « Non ! Non ! C’est de l’amusement. C’est de l’auto-dérision. »

Même entre amants homosexuels fictionnels, on observe beaucoup d’humour vache et narquois, basé sur l’humiliation mutuelle et les petits « pics » désagréables (« Je teste la force de ton amour pour moi – ou bien je te prouve mon amour – au point d’en devenir imbuvable et d’accepter que tu le sois avec moi ! ») : cf. le film « Giorni » (« Un Jour comme un autre » (2003) de Laura Muscardin, le film « I Love You Baby » (2001) d’Alfonso Albacete et David Menkes (avec l’humour pas sympa dans le couple Daniel/Marcos), etc. « Tu me casses les burnes, Paul Wood. » (Jack à son amant Paul, dans la pièce La Dernière Danse (2011) d’Olivier Schmidt) ; « C’était une blague. » (Engel juste après avoir fait son baiser volé à Marc, dans un élan homophobe, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant) ; etc. Dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel, la photo de Nathan et de Louis s’embrassant secrètement à une soirée de jeunes circule sur les réseaux sociaux : Nathan fait croire que c’était un jeu, pour faire mentir la photo. « Quand j’ai embrassé ce garçon, c’était pour de rire. » (Nathan)

La méchanceté homosexuelle soi-disant « humoristique » (« Mais j’rigole ! Je te taquine ! ») dépasse le cadre du couple et s’élargit bien sûr à la sphère « amicale » et sociale. Tuer son opposant/amant par un jeu de mots bien senti est, aux yeux du héros homosexuel, un art de séduction fabuleux, une occasion d’auto-satisfaction parfaite ! « J’ai encore plein de sarcasmes en réserve. » (Arnold, l’un des héros homosexuels de la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco) ; « J’ai la langue acérée, le verbe assassin. » (Charlène Duval dans son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « Moi, j’aime l’acide, l’amer. » (idem) ; « Comme si, vers la quarantaine, les gays basculaient dans le cynisme. » (Bjorn, l’un des héros homosexuels du roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 159) ; « Le cynisme, c’est l’humour des gens qui sont beaux. » (cf. une réplique de la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; « Il faut que je m’adapte. Aujourd’hui, c’est l’humour de ceux qui ricanent du malheur des autres qui marche. » (Pierre Fatus dans son one-man-show L’Arme de fraternité massive !, 2015) ; « Les gens, ils croient qu’on se marre chez les PD. Mais c’est pas vrai. On ne se marre pas. » (Loïc, homosexuel, dans le film « Pédale dure » (2004) de Gabriel Aghion) ; etc. Le personnage homosexuel est connu pour manier l’humour comme il donnerait des coups de griffes ou viserait sa victime au revolver à bout portant. Par exemple, dans la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel, « les fiottes pleines d’esprit acide » sont mises à l’honneur. Dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, Mourad, l’un des deux héros homosexuels, est grand fan de la cruauté cynique de la garce de l’histoire, Amande : « Mourad [l’homo] jubilait. Amande était une peste, mais sa méchanceté avait une drôlerie sans équivalent. Il suffisait de la lancer sur une piste, et elle démarrait au quart de tour, brossant des portraits comme une virtuose, se dépensant sans compter. » (p. 83) ; « Il était un inconditionnel d’Amande. Elle était pour lui le condiment sans lequel l’atmosphère aurait affreusement manqué de saveur. » (idem, p. 415)

Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, c’est un florilège de coups bas entre amis et amants homosexuels qui se balancent des blagues cyniques dans une joute verbale destructrice pendant toute une soirée : « Cette folle est très amusante, non ? » (Michael par rapport à Harold, avec agressivité) Par exemple, la conversation entre Alan et Michael à propos d’Emory, le héros gay dont l’efféminement agace suprêmement Alan ne manque pas de sel :

Alan – « C’est son humour, j’imagine…

Michael – Il sait être drôle.

Alan – Oui… Si on trouve ça drôle… Il fait très tapette. »

À la surprise générale, le héros homosexuel ne rigole pas du tout, même quand il semble proposer quelque chose d’objectivement farfelu et de comique. « Il n’y a rien de comique [dans cette pièce], on ne rit pas une seule fois ; c’est pervers, c’est tout. » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Vous plaisantez toujours sur des choses où il n’y a pas de raison de rire. » (Antonietta s’énervant contre son ami homosexuel Gabriele, dans le film « Una Giornata Particolare », « Une Journée particulière » (1977) d’Ettore Scola) ; « Une plaisanterie banale se termine tragiquement. Tu m’as griffé. » (Gabriele parlant à Antonietta, idem) ; « Il m’a bloqué direct. Zéro Humour. » (Jérémy Lorca parlant de ses amants homos qui n’ont aucun humour sur les sites de rencontres, dans son one-man-show Bon à marier, 2015) ; etc. Plus susceptible qu’il ne le montre, il se sert parfois du prétexte de l’humour pour violer à son tour ceux qui l’ont/l’auraient agressé. Par exemple, dans le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, l’amusant travesti Félicia finit par agresser les occupants du bar qui se sont moqués de lui. Dans le film « Ma vraie vie à Rouen » (2002) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Étienne, le héros homosexuel, filme sans arrêt le couple Vanessa-Ludovic « pour de rire » jusqu’au moment où il obtient leur rupture. Dans le film « Where The Truth Lies » (« La Vérité nue », 2005) d’Atom Egoyan, un duo comique, Lanny Morris et Vince Collins, très connu aux États-Unis, est lié à un meurtre d’une femme découverte morte dans leur suite.

Par exemple, dans la pièce Et Dieu créa les fans (2016) de Jacky Goupil, Tom, le fan de Mylène Farmer, est très susceptible et ne rigole pas du tout : « On ne fait pas d’humour sur la Farmer ! »

L’« humour » du protagoniste homosexuel se radicalise quelquefois en système politico-économique dictatorial, sous couvert paradoxalement de lutte « anti-fasciste » et de légèreté comique vengeresse : « Quand Rakä ramassa des pierres pour casser les vitraux de la Sainte-Chapelle, je l’imitai ; nous éclatâmes tous de rire, laissant échapper notre angoisse. » (Gouri, le narrateur bisexuel du roman La Cité des Rats (1979), p. 90) Par exemple, dans la pièce En circuit fermé (2002) de Michel Tremblay, Nelligan critique à juste titre l’invasion médiatique des humoristes (qu’il appelle « les niaiseux ») dans le milieu de la télé, au détriment des émissions sérieuses ou culturelles qui font moins recette : « Ce sont les nouveaux curés de la télé. » ; Robert, le producteur, dit quant à lui qu’il « est là pour faire de l’argent avec le rire ». Le masque de l’humoriste homosexuel cache bien souvent le visage du tyran aux méthodes pas drôles du tout !

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) Les membres de la communauté homo se croient ou sont crus plus drôles que les autres :

Très souvent, les personnes homosexuelles se croient ou sont crues plus drôles et plus libérées que les autres. « Beaucoup d’homosexuels possèdent un sens critique aigu, parfois même une tournure d’esprit satirique et anti-conformiste, qui découlent en grande partie de leur homosexualité. » (Marc Daniel, André Baudry, Les Homosexuels (1973), p. 68) ; « La parodie, signe à elle d’une certaine liberté d’esprit, s’impose comme le genre le plus queer des Lumières britanniques. » (François Cusset, Queer Critics (2002), p. 45) ; « La comédie, c’est notre meilleure arme pour faire changer les choses. » (Lea Delaria, lesbienne, dans le documentaire « Tellement gay ! Homosexualité et Pop Culture », « Out » (2014) de Maxime Donzel) ; « Aujourd’hui, c’est moi qui vais rigoler à gorge déployée » (Linn, jeune homme brésilien travesti en femme, dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla) ; etc. Par exemple, dans le documentaire « Les Français et le rire » (2013) de Stéphane Bégoin sur la chaîne France 5, « les » homos sont présentés comme les tenants de l’humour, les précurseurs d’une nouvelle légèreté.

Par exemple, il existe en France une association homosexuelle de convivialité baptisée Les Mâles Fêteurs. Et on compte parmi les artistes homosexuels un certain nombre d’humoristes célèbres : Muriel Robin, Pierre Palmade, Graham Chapman (des Monty Pythons), Marc-Olivier Fogiel, Élie Kakou, Thierry Le Luron, Jarry, Philippe Jullian, Laurent Ruquier, Jennifer Saunders et Dawn French, Michel Heim, Shirley Souagnon, etc. Les personnes homosexuelles sont connues pour être les « maîtres du délire » : « Ils mettent une ambiance de dingue dans mes concerts ! » (la chanteuse Zazie en parlant des individus homosexuels, dans la revue Égéries, n°1, décembre 2004/janvier 2005, p. 24) Dans « leurs » boîtes, on s’y amuserait, paraît-il, plus qu’ailleurs.

Certains créateurs homosexuels forcent d’ailleurs leur public à ne considérer leurs œuvres que comme de simples bouffonneries sans prétention et sans interprétation à tirer. Des chefs-d’œuvre de dérision. Par exemple, dès le début de la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi (dans la mise en scène de Cyrille Laïk et Suzanne Llabador en 2010), la comédienne qui joue Irina nous prévient que nous allons assister à un spectacle qui n’est qu’une « énorme blague ».

L’humour et le rire seraient l’apanage de l’homosexualité : « Être gay ne se résume pas à parler d’homophobie, de Sida et d’homoparentalité. Nous revendiquons le droit à la légèreté. » (Franck Besnier dans « L’Édito » du magazine Égéries, n°1, décembre 2004/janvier 2005, p. 3) ; « Je m’emmerde dans les dîners d’hétéros, ça manque d’humour. » (Claude, homosexuel, cité dans l’autobiographie Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006) de Pascal Sevran, p. 16)

Certains créateurs bobos bisexuels se payent souvent le luxe d’être triviaux (… et ça ne fait rire qu’eux), car leur instrumentalisation de la thématique de l’homosexualité se pare de militantisme. Par exemple, dans « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, je pense à la blague (la seule du film) potache sur les huîtres, symboles saphiques cousus de fil blanc et graveleux. Adèle, qui n’aimait pas les huîtres, finit par les aimer (ha ha ha, qu’est-ce qu’on rigole…). Rire (ou faire rire) avec des choses étiquetées « incorrectes et choquantes » par le bisexuellement et le boboïsement correct, c’est (se) donner l’illusion d’un engagement et d’un héroïsme.

À en croire les critiques gays friendly (souvent homosexuels eux-mêmes), l’humour qu’emploient les héros homosexuels et transgenres, ou les créateurs homosexuels, serait « désopilant », « tout-puissant », « jubilatoire », « génial », « révolutionnaire », « queer » : « L’humour, chez Copi, est le plus radical des garde-fous contre la pédanterie. » (Marcial Di Fonzo Bo dans l’article « Le plus Bo des Argentins » de Franck Sourd, sur le journal Les Inrockuptibles, daté le 30 mars 2005) ; « J’ai toujours trouvé que la profession dite d’‘humoriste’ avait quelque chose de borné. Pourtant Copi empruntait les sentiers de l’humour et si en chemin on se prenait à frissonner c’était peut-être bien d’être confronté soudain au sentiment de l’absolu ! » (Myriam Mézières dans la biographie du frère de Copi, Jorge Damonte, Copi (1990), p. 77) ; « Doué pour tout, Copi. L’humour et la vie surtout. » (cf. l’article « Copi, à jamais pas conforme » d’Armelle Héliot, dans le journal Le Quotidien de Paris publié le 15 décembre 1987) ; « Un rire désespéré et libératoire celui qui traverse tout le théâtre de Copi » (cf. l’article « Le Rire désespéré de Copi, la folie totale d’Eva Perón » de Brigitte Salino, dans le journal Le Monde publié le 5 mars 2006) ; « La transgression, c’est toujours quelque chose qui m’intéresse. Dans la vie. Dans mon travail. Et c’est quelque chose que j’aime dans la culture gay en général. C’est de vraiment twister les choses, de les rendre différentes. Et en fin de compte qu’arriver à coder quelque chose, je trouve que c’est assez drôle. » (Michel Gaubert interviewé dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; etc. Et paradoxalement, ces adjectifs sont employés par une élite petite-bourgeoise de pseudos artistes iconoclastes bisexuels sans humour, qui préfère jouer la comédie de l’extase euphorique et dithyrambique plutôt que de reconnaître qu’elle crée des œuvres « avant-gardistes » qui emmerdent tout le monde et font à peine sourire… On en a un bon exemple avec la troupe de théâtre contemporain parodiée par les Inconnus, qui pense avoir de l’humour, alors que rien de ce qu’elle présente ne peut objectivement déclencher l’hilarité.

« J’aime et je me gausse quand personne ne ri(rai)t : mon rire est politique et minoritaire/pro-minorités. » Pour illustrer cette idée, je revois les rires forcés et satisfaits de certains spectateurs bobos au moment de la représentation – minable plus que blasphématoire – de la pièce épate-bourgeois Golgota Picnic (2011) de Rodrigo García au Théâtre du Rond-Point à Paris. Sans être des ricanements, ce type d’esclaffements ne sont pas des rires francs, mais rien que des rires intentionnalisés, surpolitisés, surchargés de paraître, de snobisme, de jugements, d’ignorance, étant donné que ce qu’on regarde est de la pure provocation adolescente. C’est « l’affreux rire de l’idiot » dépeint par Arthur Rimbaud dans son poème « Une Saison en enfer » (1873), un spasme mécanique, poussé, agressif, hystérique parfois, conquérant, qui se croit – malgré le gouffre d’ignorance qu’il traduit – plus intelligent et distingué que les autres.

Les individus homosexuels sont les premiers à croire en leur réputation d’« humoristes révolutionnaires ». D’ailleurs, ils présentent souvent leur propre « esprit comique » comme une grâce divine, inattaquable et indétrônable : « Le clown, il peut tout être. Le clown, il est au-delà. » (la femme transsexuelle F to M, dans le documentaire « Le Genre qui doute » (2011) de Julie Carlier)

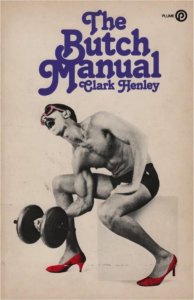

En réalité, l’humour employé est beaucoup plus trivial et nu qu’il n’y paraît. C’est souvent par le biais de la blague potache cochonne que s’exprime le mieux le calembour « décalé et ravageur » du plaisantin homosexuel. On entend souvent de sa part la même ironie salace, dans laquelle les sous-entendus sexuels, tirés par les cheveux, s’enchaînent à une cadence infernale. Et il faut bien reconnaître que, le temps d’un week-end, d’un show travesti, d’une « soirée délire » entre potes, ou d’un défilé de Gay Pride, les métaphores filées « en dessous de la ceinture », le jeu grandiloquent de la superficialité kitsch, et les références à la vulgarité télévisuelle bon marché, sont soit touchants, soit carrément à mourir de rire ! 24h/24, et en amour, c’est une autre affaire… mais à petite dose, et dans le cadre chaleureux de l’« amitié sans prise de tête », ça reste franchement sympa et convivial. L’humour facile et déréalisé est exactement à l’image du désir homosexuel : sur le coup, il peut être objectivement efficace, déclencher émotions et fous rires en cascade une fois que nos nerfs sont lancés et chauffés. Mais efficacité et contenu ne sont pas nécessairement synonymes…

b) Le clown triste :

La réputation d’humour des comiques homosexuels est à nuancer et à revoir fortement à la baisse une fois qu’on regarde les faits, la durée, le sens, et ce qui est construit en amour. Ils parent souvent leur humour de « second degré », d’autoparodie, de caricature, ou d’une carcasse de suffisance narcissique tellement excessive qu’on doute de l’humilité de leur démarche : « Tu es marié ? Quelle horreur ! » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, s’adressant à un homme qui lui plait, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 74) Beaucoup d’entre eux, quand ils sortent une blague, ne « déconnent pas tant que ça » : ils prêchent le faux pour savoir le vrai, balancent une blague dont on ne sait pas si c’est du lard ou du cochon (« Je te tripote, mais c’est pour de rire, tu sais : je suis très tactile. »), et pencheront du côté sérieux ou du côté ludique que décidera leur auditeur : leurs calembours expriment souvent un test, un manque d’assurance et de liberté, un attachement au desiderata des autres, une démission, une faiblesse, une soumission, une angoisse de ne pas être aimé et cru. On ne les a tellement pas crus dans leur adolescence !

Par exemple, un film comme « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha a la prétention d’être une comédie légère, mais il nous raconte des histoires existentielles tellement pathétiques et vouées à l’échec, à travers le parcours amoureux des trois potes homos Nicolas, Gabriel et Rudolf, qu’il semble que le réalisateur et ses personnages se retrouvent à s’auto-parodier eux-mêmes. Autre exemple : dans le one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand, l’humour noir y est tellement présent que le spectateur sent une auto-détestation sous-jacente chez le comédien, empêchant de rire de bon coeur. Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca pratique l’humour grinçant typiquement gossip gay.

À la longue, l’humour porté par une majorité d’individus homosexuels suinte la vanité, la prétention, la bêtise, le manque d’inventivité, le manque d’amour de soi et des autres, l’impression de ne pas être pris au sérieux. « Les homosexuels sont, dit-on, fort peu drôles, exception faite des cas où ils se miment eux-mêmes avec exagération. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 24) ; « On dira que Grand-Guignol et folinguerie sont les masques de la pudeur de Copi. Soit. L’ensemble cependant, drame compris, constitue une amusette assez anodine, même si elle peut scandaliser encore quelques boétiens attardés. Cette amusette, drôle au début, ensuite s’éternise et s’appesantit. Elle ressortit au genre du théâtre pour copains, celui qu’on fait entre soi, dans le grenier, les soirs de nouvel an précisément. Mais on éprouve quelque gêne aussi à voir les homosexuels, au théâtre comme à la ville, non seulement se complaire à leur propre dérision (que les bien-pensants charitables diront « émouvante » ou tragique) mais surtout se conformer à l’image que les autres se font d’eux : des monstres assez dérisoires. Ces minauderies sophistiquées, ces hanches tortillées, ces piaillements appliqués, assortis de la drogue, de l’hystérie et de l’infanticide – avec tout l’humour noir qu’on voudra, celui qu’on reconnaît volontiers à Copi – n’amusent que deux sortes de gens : les copains et les poujadistes. Cela fait, il est vrai, de nombreux Français. » (cf. l’article « La Tour de la Défense de Copi : La Cage aux folles version rive gauche » de Gilles Sandier, dans le journal Le Matin de Paris, publié le 26 novembre 1981) ; « Tu es toujours en train de prendre les choses à la légère, de te moquer tout le temps. » (André reprochant à son amant Laurent son inconstance, sa mollesse et son indifférence amoureuse, dans le film « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; « J’ai été mal dans ma peau jusqu’à l’âge de 20 ans. Je me trouvais moche, je ne plaisais pas. J’ai vite compris qu’il fallait que je séduise par autre chose que mon physique. J’avais l’humour caustique, un peu anglais. J’étais vieux à 20 ans et jeune à 40, l’âge où j’ai commencé à déboutonner mon corset. » (Stéphane Bern, Paris Match, août 2015) ; etc.

En ce qui concerne ma propre expérience et mon ressenti de l’ambiance qui règne dans les cercles relationnels LGBT (y compris ceux qui se disent « hors ‘milieu’ »), je dirais que globalement, j’ai rencontré quelques personnes homosexuelles individuellement/amicalement très drôles (voire hyper drôles), mais dès qu’elles étaient en couple homo ou qu’elles cherchaient à croire à ce dernier, elles devenaient pathétiques, compliquées, vulgaires et langues-de-pute. Parmi les humoristes qui se présentent ouvertement comme « homosexuels », je me rends compte que les rares qui arrivent vraiment à faire rire un large public sont ceux qui ont un minimum de recul sur leur désir homosexuel, qui en soulignent les ambiguïtés, et qui ne le justifient pas (c’est-à-dire très peu de gens, au final ! : Océane Rose-Marie, pour ne citer qu’elle, fait partie des rares exceptions). Dès qu’un humoriste tente de justifier d’une identité ou d’un amour homosexuel, son sens comique s’éteint à petit feu ou dégouline en naïveté guimauve, en vulgarité facile ou en militantisme gonflant.

Avec les « soirées pétasses » entre amis que j’ai vécues, notamment dans ma période étudiante angevine (en 2002-2003), je me suis bien amusé, je le reconnais. Mais au bout du compte, on n’abordait tellement pas de sujets profonds ni nos drames personnels (si on le faisait, c’était purement factuel, et dans la confidence adolescente de déboires sentimentaux non-analysés), on parlait tellement peu de nous-mêmes, on jouait tellement à se fuir dans la superficialité, que je crois qu’on ne se comprenait pas vraiment. Rares sont les fois où j’ai eu la chance de recevoir des conseils solides et avisés de la part de mes « potes » homosexuels pratiquants. Certes, avec eux, on a en commun ce sens du ridicule assumé, ce goût de la critique acérée, le plaisir de la fête. Et ça fait du bien, dans les cercles relationnels homos, de « se lâcher » sans complexe, de médire pour ne rien dire, de « s’éclater », de partager des goûts étonnamment communs, de devenir quelqu’un d’autre et d’enfiler le masque du carnaval de temps en temps. Mais sur la durée, du point de vue existentiel, de l’Amour, de la profondeur, de l’amitié profonde et solide, ou même de la foi, ça ne comble pas. Ça peut même foutre le cafard, car on se sent isolé, incompris, et en décalage, quand bien même on soit parfois entouré des bras de « son homme » et de la compagnie de nombreux amis gay friendly à l’humour familier (mais si peu chaleureux !).

Ça va vous paraître curieux, ce que je vais vous dire, mais ma référence d’humour aimant, c’est mon propre père. Mon papa, espagnol d’origine, il n’est pas bête du tout (puisque c’est un homme de Dieu), mais ce n’est pas un intello. Son humour n’est pas raffiné comme l’attendent certains individus bobos et pseudo « lettrés », qui ont la « beauf attitude » en horreur. Il a au contraire l’humour facile. Il adore les spectacles de clowns, et les chutes Vidéo Gags le font hurler de rire, c’est vous dire ! Il est bon public, mais uniquement à partir du moment où c’est facile à comprendre, ouvert à tous, où on ne se moque de personne, où tous les gens impliqués dans la blague ressortent vainqueurs. Sinon, il décroche, fait répéter les blagues parce que les calembours étaient trop privés, trop rapides ou trop cyniques. Et maintenant, quand je me retrouve seul dans un groupe d’amis et de connaissances où j’imagine que mon père serait humoristiquement largué, je me sens hyper mal à l’aise, en dépit de la qualité parfois objective des bons mots qui fusent entre les invités. Je vois mentalement comment mon père rirait ou ne rirait pas s’il était là. Et ça décide de ma état d’humeur/de rire en société. Pour rire de bon cœur, j’ai besoin qu’il y ait de l’amour universel, de la bienveillance, de l’ancrage dans le Réel… chose que je ne sens pas du tout dans les groupes relationnels homosexuels, ou dans la personnalité du sujet homosexuel pratiquant.

En réalité, le rire homosexuel semble plus mécanique que justifié par la liberté, l’intelligence humaine, la claire conscience de ce qui amuse. Par exemple, dans le documentaire « L’Atelier d’écriture de Renaud Camus » (1997) de Pascal Bouhénic, l’écrivain Renaud Camus arbore un sourire très crispé. Et pour ma part, je vois rarement des personnes homosexuelles aimer rire de toutes leurs dents, de bon cœur.

Quand les individus homosexuels rient ou font rire, c’est en général lié au désir de se fuir soi-même, d’être un objet esthétique, de devenir robot, donc finalement au désir de mourir. Ils provoquent le fou rire, comme l’explique très bien Bergson qui a écrit sur les liens entre l’humour et le « devenir objet », parce qu’ils deviennent glaçants et irréels. Par exemple, lors de la représentation de la pièce Jerk (2008) de Dennis Cooper, le marionnettiste Jonathan Capdevielle est constamment pris d’hilarité nerveuse, censée passer pour spontanée, alors que ce qu’il raconte est absolument macabre et violent.

« Le Possédé. Comme tel, il souffre. Tout ce qui ne lui plaît pas le fait tellement saigner qu’il porte plainte ; mais il jouit encore tellement lorsqu’il porte plainte qu’il est incapable de se voir en train de porter plainte et de rire de lui-même. C’est ainsi qu’il est comique, d’un douloureux comique que plus personne n’ose nommer ainsi. C’est un comique de doléance, comme il y a un comique de répétition, et ce nouveau comique, absolument inconnu des anciennes littératures, est souvent très réussi. » (Philippe Muray, Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), p. 71)

Pendant leurs show d’imitations parodiques, certaines personnes homosexuelles arborent un sérieux et une attitude stoïque qui contrastent complètement avec leur intention d’amuser la galerie. « Le voging, c’est une façon d’être sérieux. » (Kassandra Ebony, le transgenre M to F, dans le documentaire « Let’s Dance – Part I » diffusé le 20 octobre 2014 sur la chaîne Arte) Cela me marque particulièrement lors des play-back travestis (les garçons qui imitent par exemple les chorégraphies de Mylène Farmer montrent une application et un sérieux qui laissent songeurs, qui font sourire jaune : on a l’impression qu’ils rient intérieurement très peu), ou bien lors des « happening » osés des hommes transsexuels taillés comme des mannequins de haute couture pendant les Gay Pride et les soirées en boîtes (on les voit, perchés sur leurs hauts talons aiguilles d’échassier, rentrer dans des magasins, mettre une ambiance de folie… mais eux restent paradoxalement impassibles, concentrés à 100% dans leur rôle de duchesse hautaine décalée). Le masque de fer créé par l’inconscience et la haine de soi… ça me scotche toujours autant !

Dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, lorsque la narratrice transgenre F to M se fait un pénis avec un préservatif qu’elle rembourre de coton (pénis artificiel surnommé « le paquet »), le public observe qu’elle ne plaisante pas tant que ça, en réalité.

Comme l’humour homosexuel n’est pas le fruit d’une vraie liberté mais d’une soumission aux images médiatiques déréalisantes, fatalement, il rend souvent mélancoliques les sujets homosexuels. Derrière l’humour et après la fête homosexuelle, il y a souvent le revers de médaille de la tristesse. « Copi dans la vie avait l’air triste. Comme beaucoup de grands comiques. » (cf. l’article « Mort de Copi » de M. N., dans le journal Le Figaro, publié le 15 décembre 1987) ; « En fait, je n’aime pas aller au Cargo [ancien nom d’un bar gay de la ville d’Angers]. L’ambiance festive me plait et parler ‘homo’ m’est utile, mais le côté pathétique des homos me déprime. Je me sens totalement en décalage, perdu dans tout ça, noyé dans cette souffrance sous-jacente. » (cf. un extrait d’un mail qu’un ami homo de quarante ans m’a écrit en 2003)

Pour nier leur mal-être existentiel ou leurs souffrances, beaucoup de personnes homosexuelles usent de l’humour, ce dernier étant l’un des remparts humains les plus crédibles et les plus « innocents » qu’offrent les bonnes intentions. En effet, plutôt que de reconnaître simplement que « quelque chose ne va pas », elles préfèrent s’esclaffer de rire pour montrer à leur interlocuteur qu’elles ne sont pas aussi folles – ou qu’elles sont bien plus folles ! – qu’il ne le croit. Mais une blessure mal soignée ou ignorée risque toujours de se réveiller et de s’étendre au moment où l’on s’y attend le moins. Et là, l’humour a ses limites.

La menace de l’humour autocentré guette les personnes trop gays friendly ou pro-pratique homosexuelle (comme le montre la juste réprimande de Laurent Ruquier face aux Lascars Gays en 2013).

c) Le clown violé et souvent violent :

Je vous renvoie avec insistance à la partie « Jeu virant au drame » du code « Jeu » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

La particularité de l’humour employé par un certain nombre de personnes homosexuelles, c’est qu’il n’est ni contrôlé ni libre, qu’il est souvent accidentel, et donc potentiellement emprisonnant et agressif. Par exemple, avec l’excentrique Pierre Loti, on passait de la bouffonnerie au goût très sérieux et obsessionnel de la reconstitution minutieuse d’ambiances atemporelles. De même, la folie travaillée et rigolote de Salvador Dalí était pourtant très « premier degré » et vénale. Et l’armée japonaise d’opérette de Yukio Mishima, que personne ne prenait au sérieux, s’est révélée finalement un délire violent et dramatique pour son fondateur.

L’humour surréaliste homosexuel, par définition, n’est pas maitrisé. Celui qui le pratique pense que non, car il programme le fait de ne pas programmer. Mais au final, cela revient au même : ce n’est pas parce qu’on met de la volonté dans le hasard, de la conscience dans la pitrerie accidentelle, qu’on y met pour autant de la liberté et de la qualité. Ce n’est pas un hasard si le « troisième degré », dans le registre humoristique, n’existe pas, et équivaut, même si ça ne fait pas plaisir à celui qui le revendique, à un « premier degré ».

Par exemple, dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, l’homosexualité, en tant qu’identité et qu’acte, est déproblématisée, montrée comme touchante, exotique, rigolote, sensible : ce n’est pas du tout ça dans la réalité. Il n’y a quasiment aucune interprétation ou dénonciation de la violence ou de la souffrance des personnages. C’est du « Amélie Poulain » à la sauce gay, sans la moindre remise en cause du mode de vie homo. Gallienne ne dénonce pas grand-chose : il dit « Chacun son parcours : voici le mien. » Il n’est pas allé bien loin : il s’est défaussé. Rien n’est dramatisé (isolement amical, calvaire au collège et à l’armée, tentative de suicide, dictature incestueuse maternelle, tentative de meurtre par le frère, plan cul qui se finit en « touze » et en viol, désenchantement amoureux, crise de la personnalité, absence paternelle, cure psychanalytique, etc.) alors que ce qui est raconté est objectivement grave. Ce film ne joue pas son rôle. Il lisse et police tout dans la sensiblerie éthérée et dans l’auto-mise en scène parodique. L’homosexualité et l’hétérosexualité sont totalement banalisées. Cela rend ce film, qui à bien des égards pourrait paraître touchant, pathétique.

Les personnes homosexuelles se prennent bien plus au sérieux qu’elles ne le pensent. Dans toute blague humaine, il y a toujours un fond de vérité… et les communautaires interlopes ne dérogent pas à cette règle ! Par exemple, les acteurs soi-disant « hétéros » qui ont joué le temps d’un film le « délire travesti », ou un rôle homosexuel, sont souvent très sérieusement homosexuels dans la vraie vie (je pense notamment à John Travolta, à Emmanuel Moire, à Greta Garbo). Plus le délire comique d’un individu homosexuel s’éternise ou se systématise, plus il s’actualise, ou bien indique en général un drame, un profond mal-être existentiel.

Il y a sous une forme de dérision l’expression d’un sentiment de vivre dans un monde dérisoire, un sentiment de vacuité : « Le monde entier amusait Copi, le langage l’amusait, sa propre manière de l’estropier en français ou en italien, tout comme les accents divers de ses amis de langue espagnole. » (cf. l’article « Le Petit Sommeil », préface de Giovanni Gandini, dans le recueil d’illustrations Un Livre blanc (2002) de Copi, p. 10)

Le pathétisme de l’humour du sujet homosexuel dit souvent une grande souffrance existentielle : « Une parodie est toujours une manière de se moquer, mais d’affirmer en même temps que quelque chose est sérieux. » (Michel Balmont); « La tragédie parfois revient, mais comme farce. » (Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 85) ; « Bizarre ? Vous avez dit bizarre ? Le jeu, toujours désarçonnant, relève ici de la provocation surréaliste. Une sorte de facétie pirandellienne (l’acteur à la recherche d’une identité) en forme de clownerie onirique. Telle est la nature de Copi, et son humour : bariolé et dérangeant. Avec, au cœur, une angoisse d’enfant perdu. Une gentillesse portée sur la mort et l’érotisme, Eros et Thanatos, étroitement liés. » (cf. l’article « La Nuit de Madame Lucienne : Exercices de style » de Pierre Marcabru, publié dans le journal Le Figaro, le 23 mars 1986)

Par exemple, dans le documentaire Et ta sœur ! (2011) de Sylvie Leroy et Nicolas Barachin, on voit bien que les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence occupe un double rôle de clowns et de pleureuses. De même, dans l’article « Copi, blagueur et douloureux » de Pierre Marcabru sur le journal Le Figaro daté du 27 octobre 2001, le dramaturge argentin Copi est défini comme un « humoriste désespéré ». Dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla, Linn et Jup, les deux amis travestis, singent des rires sardoniques démoniaques ininterrompus.

Faites un tour sur les sites de rencontres homos sur Internet, et vous verrez combien l’humour y est soit absent, soit pesant et complètement sclérosé par la drague ou la légèreté des ambitions. Tant qu’il n’y a pas de recherche de Vérité, de reconnaissance de ses propres souffrances, ni le minimum de gratuité de l’amitié désintéressée, difficile de tomber sur des gens drôles et simples à la fois. Je vous mets au défi de m’en trouver !

Je me méfie de l’hilarité ou du côté « pince-sans-rire » du masque du clown homosexuel. Et je ne suis pas le seul ! « Cocteau souffrait énormément, et déguisait cette souffrance sous les calembours. » (Pierre Bergé cité dans l’article « Cocteau est aujourd’hui le plus moderne » de Gérard de Cortanze, sur le Magazine littéraire, n°423, septembre 2003, p. 39) ; « Le plus difficile pour moi était d’avoir à côtoyer toute la journée de vrais travestis. Ces garçons étaient très gentils, touchants, sensibles et généreux. Ils arrivaient le matin, après avoir joué leur spectacle la nuit dans un cabaret, ils étaient blêmes, le cheveu triste, pas maquillés. Je les entendais parler entre eux de leurs problèmes quotidiens, de leurs amants, de leurs menus tracas, on sentait en eux un désespoir, un malaise permanents. Ils semblaient vraiment seuls, abandonnés. Et, malgré toute leur gentillesse et leurs attentions, je me sentais sur une autre planète, je ne parvenais pas à être à l’aise. » (Jean-Claude Brialy, Le Ruisseau des singes (2000), p. 391) ; « En vieillissant, ils deviennent effrayants, leurs tics se multiplient, leurs rides se creusent : ce qui hier encore, faisait rire, avec les ans, donne la nausée. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 39) ; « Ces gens sont douloureux ; ils portent une part de l’humaine souffrance. » (cf. l’article « La Tour de la Défense de Copi : La Cage aux folles version rive gauche » de Gilles Sandier, dans le journal Le Matin de Paris, publié le 26 novembre 1981)

Le rire homosexuel cache parfois le fantasme de viol/de mort. « Dieu t’a déjà punie, tu as un cancer. » (une des trois tantes d’Alfredo Arias dans l’autobiographie de ce dernier, Folies-Fantômes (1997), p. 148) ; « Ce génie pour la découverte de formes absurdes, tragi-comiques de l’art théâtral fonctionnait comme une sorte de baume qui cicatrisait les blessures causées par ces rencontres violentes. » (Alfredo Arias parlant de son ami Copi, idem, p. 16) ; etc. Par exemple, le romancier Jean-Louis Bory, le clown affable et taquin qui amusait constamment la galerie à l’émission radiophonique du Masque et la Plume, a fini par se suicider. Je pense aussi aux nombreux rôles mélodramatiques choisis par l’humoriste lesbienne Muriel Robin. Dans le registre musical cette fois, Bola de Nieves, ou bien encore Charles Trénet, sont décrits comme des « hommes tristes qui chantaient joyeux » (par exemple, la chanson entraînante « Je chante » de Charles Trénet évoque le suicide). Je retrouve ce visage de clown riant despotique chez le présentateur télé Laurent Ruquier. Dans le documentaire « Nous n’irons plus au bois » (2007) de Josée Dayan, Bambi, le fameux artiste transsexuel M to F, raconte avec un visage toujours souriant et un humour ravageur les drames pourtant nombreux de son existence.

Généralement, le rire utilisé dans la communauté homo agit comme un paravent du viol, de l’inceste, de la haine de soi, de la mort ou de la vieillesse : « J’ai cru que c’était une blague, une espèce de farce. Un épouvantail. » (le cycliste qui a découvert le corps inanimé de Matthew Shepard, battu à mort, dans la docu-pièce Le Projet Laramie (2012) de Moisés Kaufman) ; « Quand j’ai commencé ce travail, je pensais que Wilde était un écrivain amusant, mais à présent je sais que ce n’est pas le cas. Tous ses personnages vivent dans la terreur d’être découverts. » (Neil Bartlett, Who Was That Man ? A Present For Mr Oscar Wilde, 1993)

Comme l’individu homosexuel ne veut pas regarder sa réalité souffrante en face, ni la douleur de ceux qui l’entourent, il lui arrive de se servir de l’humour comme d’un système de censure redoutable, d’un poignard, d’un instrument de viol, pour se venger de ceux qui ont osé identifier sa blessure ou ses actes mauvais : « L’humour est l’arme de la folle camp. » (Esther Newton citée dans l’essai Folles de France (2008) de Jean-Yves Le Talec, p. 255) ; « C’était un gentil […]. Un cœur, Copi. Un amour d’être humain, tendre et insolent, généreux et féroce, sarcastique et désespéré… » (cf. l’article « Copi, à jamais pas conforme » d’Armelle Héliot, dans le journal Le Quotidien de Paris publié le 15 décembre 1987) ; « Ma grand-mère, un bon écrivain de théâtre, riait comme une folle quand je lui lisais mes pièces. Elle voyait en son petit-fils une méchanceté qui lui était propre […] une certaine méchanceté pour critiquer les autres. […] J’avais 16 ans quand elle est venue voir ma première pièce représentée, avec les meilleures comédiens argentins. Une des vieilles comédiennes avait été sa maîtresse. » (le dramaturge argentin Copi, cité dans l’article « Entretien avec Michel Cressole : Un mauvais comédien, mais fidèle à l’auteur » de Michel Cressole, sur le journal Libération du 15 décembre 1987)

Avec les « humoristes » bobos homosexuels, on peut passer de la blague et du sourire doucereux à l’agression, en une fraction de seconde. Par exemple, en 1979 à San Francisco (États-Unis), un groupe de comédiens et d’activistes, baptisé les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, a eu l’idée de se déguiser en religieuses et de défiler dans les quartiers gay de la ville en faisant des pitreries… mais leur comédie « humoristique », matinée de prévention et de solidarité, louvoie presque systématiquement avec la vulgarité, le blasphème, la provocation, l’agressivité et le totalitarisme intellectuel.

La force comique que l’individu homosexuel met en place n’est généralement ni sociale ni véritablement conviviale. C’est plutôt un humour personnel, autistique, caustique, narcissique, fait de private jokes seulement compréhensibles à une minorité de cyniques comme lui. Un humour qui n’exorcise rien, en dépit du fait qu’il soit noir et qu’il parle ouvertement de souffrance, de mort, de sexe, de maladie. « Son humour n’unit pas, il divise. » (cf. l’article « Copi, blagueur et douloureux » de Pierre Marcabru, dans le journal Le Figaro, le 27 octobre 2001) ; « J’ironise un peu sur tout. » (le dramaturge Jean-Luc Lagarce dans son Journal, 1992) ; « un sourire au coin des lèvres aussi chargé d’amitié que d’ironie » (Jorge Lavelli décrivant le dramaturge Copi, dans la biographie du frère de Copi, Jorge Damonte, Copi (1990), p. 29) ; « Quand on est très loin, on imite, on prend les influences sans problème. Plus tard, que reste-t-il de tout cela ? Rien. Sinon une certaine méchanceté pour critiquer les autres. » (Copi parlant de lui-même dans l’article « Copi : Le Théâtre exaltant » (1983) de Michel Cressole, p. 53)

Par exemple, lors de sa conférence du 18 novembre 2010 « Différences et médisances » autour de la sortie de son roman L’Hystéricon, le dandy-romancier Christophe Bigot parle de « sauver la médisance » : « Il y a du brillant dans le père siffleur. » dira-t-il ; « J’ai pas mal de tendresse pour Amande, le personnage de la garce dans L’Hystéricon. » ; « J’aime l’humour british. » D’ailleurs, Les Médisances a failli être le titre du roman.

Brigitte et Josiane (Benoît Dubois & Thomas Vitiello : les Mauvaiiises)

Même entre amants homosexuels, on observe beaucoup d’humour vache et narquois, basé sur l’humiliation mutuelle et les petits « pics » gratuits, enfermants, désagréables : « Notre art est fondé sur l’humiliation en public. Nous nous traitons de merdes ou de salauds. » (Gilbert et son amant George, cités dans l’article « Gilbert and George » d’Élisabeth Lebovici, sur le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 222) Par exemple, dans le documentaire « Pierre Louÿs : 1870-1925 » (2000) de Pierre Dumayet et de Robert Bober, André Gide décrit Pierre Louÿs comme un « mauvais farceur ».

La méchanceté homosexuelle soi-disant « humoristique » (« J’rigole… Je te taquine… Qui aime bien châtie bien… ») dépasse le cadre du couple et s’élargit bien sûr à la sphère « amicale » et sociale. Tuer son opposant/amant par un jeu de mots bien senti est, aux yeux de beaucoup de personnes homosexuelles, un art de séduction fabuleux, une occasion d’auto-satisfaction parfaite ! Par exemple, dans le one-man-show Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé est exposée la suffisance « cassante » du précieux homosexuel qui fait rire jaune. Dans l’article « Le Style Camp » de son essai L’Œuvre parle (1968), Susan Sontag dépeint très bien « l’esthétisme mêlé d’ironie des homosexuels » (p. 447). Ce n’est pas par hasard si cette essayiste associe l’humour camp à l’autosatisfaction (cf. l’article « Notes On Camp » (1964) de Susan Sontag, dans l’essai A Susan Sontag Reader (1982), pp. 105-119).

Les individus homosexuels sont connus pour manier l’humour comme ils donneraient des coups de griffes ou viseraient leur victime au revolver à bout portant. Par exemple, lors de l’émission radiophonique Homo Micro du 3 avril 2006, sur Radio Paris Plurielle, le lesbianisme n’est pas associé à l’humour : bien au contraire, à en croire les quatre intervenantes lesbiennes sur le plateau, « une lesbienne, ça ne rigole pas ». Attention ! Pas touche !