El compromiso de la « Unión civil » no es un compromiso

Valiéndome de mi experiencia militante francesa contra las leyes pro-gays, y de mis distintos viajes a España e Latinoamérica para dar conferencias sobre la homosexualidad, me gustaría darles consejos, amigos hispano y latinoamericanos, para llevar a cabo su lucha contra el « matrimonio para todos ». Sin claves de estrategia, corréis el peligro de dispersaros, desalentaros, radicalizaros y fracasar en vuestra batalla contra la banalización mundial de la diferencia sexual.

Por otra parte, se aplican todavía estos 33 consejos (¡por desgracia!) a Francia, mi hermoso país, que en realidad no ha comenzado su lucha contra el « matrimonio para todos », y a todas las naciones del mundo que aún no han adoptado la ley del « matrimonio para todos », pero que ven la nube negra llegar cerca de sus fronteras diplomáticas. Mis recomendaciones podrán ser reutilizadas de todos modos en una conferencia o una vigilia que podréis animar. ¡Sobre todo, no duden en leerlas públicamente!

DE QUÉ SE DEBE HABLAR ?

CONSEJO n° 1 : Sobre todo, no intentar imitar a Francia

Por favor, no traten de imitar a Francia. Amigos hispanohablantes, sed auténticos. Tanto más que Francia, a pesar de las apariencias mediáticas, no es un modelo de éxito en esta lucha (negación de la fe, malos esloganes, rechazo del tratamiento de la homosexualidad y de la heterosexualidad, etc.), y que ha vivido la misma derrota que los otros países que han aprobado el « matrimonio para todos ». Sólo hizo un poco más de ruido de resistencia que los demás. Pero eso es todo.

CONSEJO n° 2 : Atreveros a hablar de la homosexualidad

Atreveros a hablar de la homosexualidad. Es la clave de los debates. Las leyes de Unión civil y del « matrimonio para todos » pasan en nombre del « amor homosexual » (y un poco también por alineación con una supuesta « heterosexualidad »). Tenéis que daros cuenta de que la homosexualidad no es un tema entre muchos, sino que debe de ser nuestra prioridad y la dosis de veneno indispensable para la vacuna mundial contra la destrucción « legal » de la unión de amor entre el hombre y la mujer. El tema de la homosexualidad es ineludible. En algunos país latinos, habéis prohibido de hablar del tema (oí explícitamente esta consigna en Bolonia en un seminario sobre el Género, a principios de 2014). Y éste es vuestro mayor error. Volcáis en la homofobia que se os reprocha. Y, además, negáis la posibilidad de razonar a vuestros políticos en general impresionados y sometidos al chantaje emocional con la homosexualidad.

CONSEJO n° 3 : Atreveros a hablar de amor

Atreveros a hablar de amor. Si no, dejamos el tema a los que hablan de ello mal y de manera poco realista, ideologizada, angelista y asexuada. La definición del amor es el centro del debate. En general, la despreciamos porque creemos que es peligrosa o fuera de tema o cursi. Pero nuestro mundo tiene sed de entender lo que el Amor verdadero, y cuales son sus leyes. No es realista creer que el matrimonio (incluso civil) no es un asunto de amor. Sobre el papel, de hecho, el matrimonio civil no es una cuestión de amor. Pero por lo visto, en los hechos y en la intención, es falso que no lo sea. Hay que tenerlo en cuenta en lugar de permanecer mirando el mármol legislativo.

CONSEJO n° 4 : Es importante no hacer del niño un ídolo. No hacer de la diferencia sexual un ídolo. No hacer de la familia un ídolo.

Es importante no hacer del niño un ídolo. No hacer de la diferencia sexual un ídolo. No hacer de la familia un ídolo. No : todas las parejas que integran la diferencia de sexos no son un éxito. No : la diferencia sexual no es ni una garantía de amor, ni una garantía de « complementariedad ». Y no, el amor en una pareja hombre-mujer no se reduce a la sola capacidad de engendrar, a la sola presencia del niño. Considerar la diferencia de sexos como un ídolo, y la familia como un sustituto del matrimonio o un absoluto del matrimonio, es en última instancia apartar a la amistad, a las parejas hombre-mujer estériles, a los célibes, a las parejas mal casadas o separadas, a los viudos, a los adolescentes, a las personas que abortan, a las parejas que usan anticonceptivos, a las personas homosexuales, … en definitiva, ¡ a una mayor parte de la población ! Después de eso, no debería sorprendernos que nuestras manifestaciones anti-matrimonio-para-todos dividan nuestra sociedad y hieran a la mayoría de la población nacional.

CONSEJO n° 5 : Dejar de creer que no nos definimos por nuestra sexualidad

Dejar de creer que no nos definimos por nuestra sexualidad. Esto es falso. Nosotros los católicos, para exonerarnos de tener que hablar de homosexualidad y de heterosexualidad, solemos decir que « el ser humano no se define por su sexualidad ». No es verdad. No nos definimos por nuestra genitalidad ni nuestros sentimientos, claro, pero sí nos definimos por nuestra sexualidad (sexuación, relación con el mundo como seres sexuados, y un poco genitalidad y emociones). Argumentando que no nos definiríamos por nuestra sexualidad, entonces avalamos la creciente privatización de la sexualidad en la esfera de la intimidad (lo que es injusto, en parte : la sexualidad es una realidad social, abierta a la vida, y por lo tanto el Estado y la Iglesia tienen algo que decir sobre ella !), colaboramos con el amalgama político entre las esferas pública y privada, y finalmente con la sentimentalización de las leyes estatales.

CONSEJO n° 6 : Dejar de creer que la homosexualidad se convierte en un problema sólo si es actuada, legalizada, politizada, mediatizada, mostrada, promocionada, institucionalizada

Dejar de creer que la homosexualidad se convierte en un problema sólo si es actuada, legalizada, politizada, mediatizada, mostrada, promocionada, institucionalizada. Por ejemplo, muchos católicos separan la vida homosexual en dos : la Marcha del Orgullo Gay, y la vida homosexual supuestamente discreta, casta, espiritual, respetable, pura. Esto es falso. La homosexualidad ya es un problema en lo privado, para la persona y para la « pareja ». Como deseo, es un temor (de la diferencia de sexos), un signo del pecado ; por lo que no tiene que ser justificada, y no es fácil de vivir. Otros católicos, más radicales, también se imaginan que el « lobby homo » quiere homosexualizar todo el planeta. Una vez más, esto es falso. Sólo es el « lobby hetero » que quiere bisexualizar y asexualizar todo el planeta. Al contrario, la mayoría de las personas homosexuales aspiran a la discreción y a la indiferencia social acerca de sus propias prácticas.

CONSEJO n° 7 : Dejar de creer que « el matrimonio para todos » es una ley entre otras

Dejar de creer que « el matrimonio para todos » es una ley entre otras , y que la lucha contra el Gender, la eutanasia, el transhumanismo, la gestación sobrogada, etc., la sustituirá. No. El matrimonio ES la diferencia de sexos. Entonces, abarca todas las dimensiones de nuestra vida (persona + pareja de amor + familia). Y la homosexualidad es LA piedra en el zapato mundial, ya que va banalizando y excluyendo esta diferencia de sexos que funda la Humanidad y el amor humano. Es increíble, pero en Francia, hemos conocido una movilización-record contra el « matrimonio para todos », movilización que nunca habría visto contra del aborto, por ejemplo, mientras que a primera vista es más grave matar a un niño por un aborto que ver a dos hombres casarse en un ayuntamiento. Así vemos claramente que el matrimonio es fundamental. La homosexualidad, es también un tema crucial para nuestro mundo, pues se refiere al rechazo de la diferencia sexual. Por desgracia, en Francia, hemos subestimado el matrimonio y la homosexualidad. Antes que ella, preferimos la familia, el niño. Dicho de otro modo, hemos privilegiado las ramas en lugar del tronco. Por ejemplo, La Manif Pour Tous francesa, poco después de la votación del « matrimonio para todos » (abril del 2013), se imaginó ingenuamente que la lucha contra el Gender sería el nuevo impulso de la lucha contra la Ley Taubira. Se plantó totalmente. Se vió obligada a retroceder y a volver al matrimonio. Incluso hoy, LMPT Francia cree que la lucha contra el comercio de vientres de alquiler suplantará la lucha contra el « matrimonio para todos » y movilizará tanto. Está equivocada, ya que todavía no se ha dado cuenta de la importancia civilizacional de la homosexualidad ni del matrimonio en la existencia humana.

CONSEJO n° 8 : Dejar de imaginar que la Unión civil no es el « matrimonio para todos »

Dejar de imaginar que la Unión civil no es el « matrimonio para todos ». Mientras que es exactamente la misma carta. Tarde o temprano, todos los países que habían aprobado el Pacto civil o el partnership, acabaron por darle la vuelta, con su cara « matrimonio ». Sin excepción. Sosteniendo la Unión civil (y por lo tanto la heterosexualidad), hacemos exactamente como los que quieren el « matrimonio para todos », pero no sus consecuencias. O, lo que es igual, imitamos a aquellos que disgregan el amor de la filiación: decir sí a la Unión civil y no al « matrimonio para todos », o decir sí al matrimonio civil para decir no al matrimonio religioso, resulta adherir al mismo programa que nuestros oponentes acerca del « matrimonio para todos » y del matrimonio tradicional.

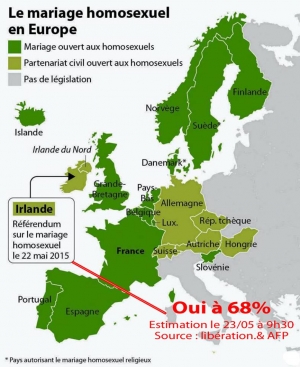

No os créais tampoco que el legalismo vaya a resolver mágicamente la cuestión del « matrimonio para todos » o de la abrogación de éste. Países como Croacia o Eslovenia, que sin embargo habían logrado por un referéndum nacional incluir la diferencia de sexos en la definición constitucional del matrimonio, se vieron impuestos por su gobierno socialista o de derecha pero gay friendly el « matrimonio gay » bajo la forma de la Unión Civil (en marzo del 2012, los Eslovenos habían rechazado el matrimonio gay al 55 % ; en diciembre del 2013, el 64, 84 % de los Croatas habían votado en contra). A propósito de eso, me hago pocas ilusiones acerca del referéndum en Irlanda el próximo 22 de mayo 2015. Mientras la Unión civil y la heterosexualidad no hayan sido atacadas frontalmente, podremos hacer todos los referendums que queramos, intentar todas las estrategias legales, la ideología libertaria seguirá tranquilamente su carrera desenfrenada por los derechos LGBT.

CONSEJO n° 9 : Dejar de creer que existen el amor homosexual y la identidad homosexual

Dejar de creer que existen el amor homosexual y la identidad homosexual. Nadie ha puesto en tela de juicio públicamente esta creencia en Francia (¡ excepto yo !). Qué fastidio, ya que es precisamente sobre la base de ésta que se apoyan principalmente las leyes contra las cuales nos oponemos. Incluyendo la eutanasia, el aborto, las manipulaciones genéticas, las leyes transhumanistas, la reforma del colegio, etc. ¿ Quién más que la promoción de la homosexualidad puede dar al ser humano la impresión y la legitimidad de deshacerse de la diferencia sexual, diferencia que es el mayor límite de la condición humana y que refrena nuestros deseos de ser todo ? Mientras no se pruebe que la homosexualidad no es la llave que abre todas las puertas (identitarias, amorosas, humanas), porque no es ni una identidad ni amor, ni una realidad completa, la mayoría de la población se verá tentada de hacer de ella una llave maestra que legitimará todas las prácticas/leyes humanas dichas « amorosas ».

CONSEJO n° 10 : Reconocer que, además de los niños, las víctimas reales de la Unión civil, del « matrimonio para todos » y de la PMA/Vientres de alquiler, son las personas homosexuales

Reconocer que, además de los niños, las víctimas reales de la Unión civil, del « matrimonio para todos » y de la PMA/Vientres de alquiler, son las personas homosexuales. Éstas son consideradas por estas leyes irrealistas como una especie (« los » homos), son negadas en su realidad específica y su humanidad, estándardizadas sobre el modelo heterosexual, negadas en su sufrimiento, transformadas « legalmente » en traficantes de niños, disfrazadas en novios postizos o en familias de carnaval. La Unión civil, el « matrimonio para todos » y la gestación sobrogada, preparan también un terreno de homofobia muy preocupante para las personas homosexuales. Mucha gente alimenta un resentimiento creciente para con ellas. Las consideran como unos déspotas, una francmasonería peligrosa, una pandilla de desequilibrados occidentales que dirige la civilización hacia su ruina. Se imaginan por ejemplo que las personas homosexuales han querido esta ley del « matrimonio para todos » que les han atribuido, y que han planeado destruir la familia, los niños, la tradición, la realidad… mientras que no es verdad : la mayor parte de ellas sólo ha pedido el « derecho al matrimonio », sin darse cuenta de las consecuencias. Las leyes gays friendly se volverán contra la comunidad homosexual en un futuro cercano. No debemos olvidarlo, y tenemos que curarnos en salud antes de que ocurra el desastre.

CONSEJO n° 11 : Dejar de creer que el lobby LGBT es el lobby homosexual

Dejar de creer que el lobby LGBT es el lobby homosexual. El « lobby LGBT » SÓLO es que el lobby hetero gay friendly. Como prueba de ello, en Francia, los defensores más encarnizados del « matrimonio homosexual » se presentan como « heterosexuales » (François Hollande, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, etc.) y, en general, se vengan de su propia experiencia dolorosa de la diferencia de sexos y del matrimonio sosteniendo al matrimonio gay. También podemos comprobar que en Europa existen grupos tales como Gay Straight Alliance, o el público que se reivindica « hetero » y que compone la mayoría de las Marchas del Orgullo Gay. Creer que son las personas homosexuales que componen el lobby LGBT es un error muy grave que demuestra un desconocimiento total del ambiente homosexual (un ambiente extremadamente dividido y que se niega él mismo sin parar), y que además alimenta una homofobia en nuestro propio bando, homofobia que aparta de nuestra lucha a muchas personas homosexuales que no estarían lejos de unirse a nosotros.

CONSEJO n° 12 : Acoger a las personas homosexuales de nuestro bando y dejarles el sitio DE HONOR

Acoger a las personas homosexuales de nuestro bando y dejarles el sitio DE HONOR. Bastan su sola presencia y persona para amansar e impresionar a los pro como a los anti-matrimonio-para-todos. « Son los pobres quienes evangelizan a los pobres. » (San Vicente de Paúl) Mientras que los commandos de activistas LGBT, Act-Up, los Antifas, y otras Femen, a menudo no tienen reparos en interrumpir los seminarios y coloquios de los anti-matrimonio-para-todos, nunca se han atrevido por ejemplo a interrumpir directamente una de mis conferencias sobre la homosexualidad (por temor a darme publicidad o a demostrar públicamente y concretamente su homofobia). No puedo evitarlo y sólo hago una constatación empírica : las personas homosexuales son las más legítimas y las más poderosas en el debate sobre el « matrimonio para todos » si y sólo si son continentes, si y sólo si que hablan verdaderamente de los actos homosexuales, si y sólo si explican los trampas de la heterosexualidad, si y sólo si no ocupan el primer plano de la escena únicamente por arribismo para contar su vida o para machacar al « lobby homo » y a los « medios ». Los testigos homos opuestos al « matrimonio para todos » que se contentan con hablar sólo de filiación, pero que promocionan en la esfera privada el « amor homosexual », tienen un « discurso Dolce & Gabbana » estéril y contradictorio : « Somos homosexuales pero no gays. » ; « Todos los homosexuales no están de acuerdo con el ‘matrimonio para todos’ y no quieren ceder ante el totalitarismo del lobby homosexual que no nos représenta ! » ; « La Unión civil, por qué no, pero el matrimonio, para nada : es el paso que no quiero dar, a causa de las consecuencias sobre el niño. » ; « Mi sexualidad pertenece al campo de la vida privada. No tiene que politizarse ni que legalizarse. » ; etc. etc. Esta palabrería sólo complace a los gruñones anti-matrimonio-gay natalistas y pedocentrados de nuestro bando, además de mantener una homofobia popular que divide el « ambiente homosexual » en dos de manera caricaturesca : la comunidad homosexual politizado, depravada, politizada, militante, superficial, despreciable, por un lado … y la comunidad gay privada, « casta », « que no molestaría a nadie », por otro. Esta « argumentación Dolce & Gabbana » no hace progresar nuestra causa. Además de hacer tomar riesgos tremendos inútiles a los que pronto serán calificados de « maricas vergonzosas y traidoras », ésta presenta sandeces contradictorias frente a las cámaras : « Soy homo. Pero yo no soy homo como los del ambiente » o « No porque soy homosexual estoy a favor del matrimonio para todos ! ». Esta oposición blandengue se resume en dos frases que se repiten en bucle. A todo esto, uno siempre puede oponerle el discurso gay friendly siguiente : « Vale. El ‘matrimonio para todos’ no concita la unanimidad entre los homos. ¿ Y qué ? ¡ No es una razón para impedir a los pocos que lo quieren de contratarlo ! ¡ No resta nada a los demás ! » En cualquier caso, sigo opinando que la creencia en el amor homosexual, incluso en la esfera privada, ES el « matrimonio para todos ». Elton John y Dolce & Gabbana, a pesar de las apariencias, ¡ apuntan al mismo blanco ! ¡ Igual entre Frigide Barjot y Ludovine de la Rochère (esta vez acerca de la Unión civil en Francia) !

CONSEJO n° 13 : En los debates públicos sobre el « matrimonio para todos », solicitar ante todo a contertulios homosexuales que analizan verdaderamente la homosexualidad

En los debates públicos sobre el « matrimonio para todos », solicitar ante todo a contertulios homosexuales que analizan verdaderamente la homosexualidad. En Francia, cometimos el error de convocar a conferenciantes decentes, sin relieve, que son expertos en algunos combates, pero no específicamente para el de la homosexualidad. De hecho, en los debates televisivos y en las mesas de trabajo, nos han servido cada día el mismo plato, preparado con amor por los mismos intelectuales con pinta de « primeros de la classe », que nos hablaban siempre de la familia, del niño, del Gender, de los vientres de alquiler. Pero estos conferenciantes, inadaptados para un público que no abraza de antemano sus ideas ni sus creencias religiosas escondidas, fastidian finalmente a mucha gente, aunque a menudo dejen buena impresión y sean ellos quienes son más compartidos por la catoesfera en las redes sociales (Tugdual Derville, François-Xavier Bellamy, Fabrice Hadjadj, Thibaud Collin, todos estos intelectuales que sin embargo admiro en muchos aspectos), ya que disfrutan de la fama de « padres de familia », de « sociólogos » , de « filósofos », « políticos » y de « defensores de la Vida ». Su poder de intervención es irrisorio comparado con él de las personas homosexuales.

Lo que fue bastante insoportable en Francia (y sigue siéndolo…), es que hemos tratado de eludir el tema de la homosexualidad imaginándonos durante los debates o las manifestaciones públicas que conseguiríamos reemplazarla sea por el número sea por el estudio de los expertos. En resumidas cuentas, pensamos que sería la cantidad que haría la calidad, y que la primera se sustituiría a la segunda. Mientras que sin la calidad, sin las ideas correctas y las personas adecuadas para nuestra lucha, nuestras cifras o palabras acaban por ser un arrebato efímero, son anuladas y deformadas por nuestros oponentes (que son mayoritarios en los medios, ni que decir tiene). Creímos que el número de manifestantes iba a colmar nuestra falta de argumentos y esconder nuestro miedo a la homosexualidad. Ocurrió todo lo contrario. Sin ningún otro mensaje « profundo » que « la familia es importante » y « el niño no es una mercancía », una muchedumbre contra una ley pro-gay, por muy numerosa que sea, resulta siempre desnuda. Ella vocifera mensajes vacíos e histéricos, hace alarde de su homofobia. Y lo mismo durante los debates públicos. Creímos que el número diluiría nuestra falta de contenido sobre la homosexualidad. En lugar de entender la primacía del estudio de la homosexualidad, de la heterosexualidad y de la homofobia durante las conferencias, hemos puesto en fila un ramillete de « especialistas » (tan cargantes los unos como los otros : el abogado / el político / el historiador / el filósofo … y en muy raras ocasiones, para el exotismo, el adoptado / la excepción socialista / el musulmán / el homo que no tiene nada que decir acerca de la homosexualidad y que sólo machaca al « lobby LGBT » / el ecologista, etc. Obviamente, se ha puesto cuidadosamente en lista negra al sacerdote o a la persona homo continente…). O peor, hemos organizado debates « a favor » o « en contra » del « matrimonio para todos » (por televisión, en la Asamblea Nacional), como si debatir fuera necesariamente oponerse, o andar a hostias, o invitar a los extremos, o no estar de acuerdo. La verdad sólo se encontraría en el conflicto. Os lo digo en verdad : no hubo debate en Francia acerca del « matrimonio para todos ». Todo queda por hacer.

CONSEJO n° 14 : Dejar de creer que hay una voluntad clara por parte de los pro-matrimonio-para-todos de destruir a la familia, a la diferencia hombre-mujer, a los niños

Dejar de creer que hay una voluntad clara por parte de los pro-matrimonio-para-todos de destruir a la familia, a la diferencia hombre-mujer, a los niños . Muy pocos entre ellos quieren oponerse al matrimonio tradicional, a la vida, a los niños, a la familia y a la diferencia de sexos : los pro-matrimonio-para-todos están llenos de buenas intenciones, y la única manera de tranquilizarlos, es primero creer en la existencia de su sinceridad (sin creer en la verdad de su sinceridad), ver que están destruyendo la civilización por « amor ». Pocos planifican conscientemente de destruir el matrimonio distribuyéndolo a todo el mundo. Caroline Mécary, la abogada muy activa cuando el « matrimonio para todos » se impuso en Francia en mayo del 2013, es una excepción : « Para abolir el matrimonio, primero todos tienen que poder beneficiar de ello. ». De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y sólo es sobre estas buenas intenciones que tenemos que razonar a nuestros oponentes. No les ayudaremos a que no se sientan juzgados por nosotros si negamos la belleza de sus buenas intenciones.

CONSEJO n° 15 : No tomar a las personas homosexuales pro-matrimonio-para-todos por idiotas

No tomar a las personas homosexuales pro-matrimonio-para-todos por idiotas. De verdad, ¿ creéis que ellas no saben lo que es un hombre, lo que es una mujer ? que ignoran que hace falta de un hombre y una mujer para hacer un bebé ? ¿ Creéis que se oponen al matrimonio tradicional y que quieren destruir el matrimonio o la procreación natural entre los hombres y las mujeres ? ¿ Creéis que quieren impedir la existencia de las familias de sangre ? No. Sólo dudan de la primacía del amor entre el hombre y la mujer, y renuncian a que ésta sea protegida por la legislación nacional. No es una cuestión prioritariamente intelectual, sino una cuestión de fe, de corazón, afectiva. Nosotros, personas homosexuales, no tenemos un guisante en lugar del cerebro. No caricaturéis nuestras reclamaciones o las reivindicaciones que nos atribuyen.

En Francia, fuimos muy equivocados de despreciar la novlengua empleada por la comunidad LGBT (« homosexualidad », « homofobia », « transfobia », « Gender », « Queer », « Camp », « heterosexualidad », « intersexos », e incluso la sigla « LGBT »), simplemente por ser nueva y neológica, en lugar de adaptarnos a ella, de entenderla, de reconocer su lógica / su sinceridad / su sutileza, para contrarrestarla mejor. Se quiera o no, dimos prueba de homofobia. Claramente.

CONSEJO n° 16 : No caer en nuestra propia trampa de enfocar el matrimonio en la filiación

No caer en nuestra propia trampa de enfocar el matrimonio en la filiación. A menudo, los defensores del « matrimonio para todos », en lugar de hablarnos del matrimonio o de la homosexualidad, en general nos encierran en la temática de la adopción. Apenas hablan de otra cosa. Y eso, desde el primer momento. Es su escudo argumentativo favorito. Y somos nosotros quienes les hemos dado el palo con el que nos golpean. Recuerdo, por ejemplo, que en el verano 2014 me había pillado un grupo de treinta alumnos de colegio españoles que visitaban París, mozos y mozas escépticos frente a nuestra vigilia de Sentinelas francesas (les Veilleurs) que tenía lugar en la fuente Saint Michel. Con esta pandilla de jóvenes muy majos, era imposible hablar con profundidad de homosexualidad y de la « pareja » homo, porque intentaron convencerme de una evidencia indiscutible: cada ser humano es capaz de experimentar la belleza de la paternidad adoptiva y de « dar amor a un niño ». Entonces, en cuanto a los debates sobre el « matrimonio homosexual », es muy importante volver a lo básico : la definición del amor, y especialmente la de la homosexualidad, de la pareja. La adopción, acerca de la cuestión del « matrimonio para todos » es un subtema parásito. En Francia, los anti-matrimonio-para-todos aún no han comprendido que el matrimonio era ante todo la unión de dos esposos, marido y mujer, en lugar de ser, cuando es posible, la unión de un padre y de una madre. No han hablado del matrimonio en sí. Realmente tenemos que volver a la diferencia de sexos para darle su corona de amor universal.

CONSEJO n° 17 : Hablar de la ley del « matrimonio para todos » en sí misma, y no sólo de sus consecuencias

En cuanto a nuestro combate contra el « matrimonio para todos », contra la apertura de la adopción a las parejas del mismo sexo, contra la PMA y a la gestación sobrogada, debemos cesar de inmediato de centrarnos en la filiación. Claro, si la cuestión de los niños se plantea lógicamente en la plática, ésta será la guinda del pastel de nuestro argumento. Pero no hay que empezar la casa por la ventana. En la mentalidad popular, a propósito del « matrimonio gay », el chantaje emocional no se concentra en el niño, a fortiori en una época (la nuestra) en la que el matrimonio es desconectado de la filiación, en la que los niños son cada vez más despreciados y reclamados como objetos de derecho. Se cristaliza en la amistad, la homosexualidad, el amor, la noción de libertad (derecho) y de injusticia (discriminación, prohibición, igualdad), la búsquedad ansiosa de lo permitido y lo prohibido. En Francia, fue hablando sólo del niño y de las consecuencias de la ley Taubira sobre la familia « natural », cuando lo hemos perdido casi todo : sin quererlo, no sólo hemos justificado la Unión civil, sino que además hemos animado a nuestros políticos a que cortasen el « matrimonio para todos » en dos para que éste fuera aprobado por completo pero en pedazos, por dosis homeopáticas.

CONSEJO n° 18 : Hablar el lenguaje de nuestros detractores, que suele limitarse en cuatro palabras – « homosexualidad », « heterosexualidad », « homofobia » y « amor »

Hablar el lenguaje de nuestros detractores, que suele limitarse en cuatro palabras – « homosexualidad », « heterosexualidad », « homofobia » y « amor ». Si tratamos de convencerlos de entender nuestros propios conceptos caseros (« Gender », « transhumanismo », « abrogación », « gestación sobrogada », « ecología », etc.), perdemos su atención, no nos ponemos a su alcance y llegamos a ser inaudibles.

CONSEJO n° 19 : No despreciar la palabra « homofobia »

No despreciar la palabra « homofobia » y tratar de verla como otra cosa que un insulto gratuito o una trampa semántica que no tendría fundamento. El tratamiento de este tema es una oportunidad increíble para reunir a nuestros oponentes a nuestra causa y para hablar de los hechos. La homofobia, entendida como la violación, es nuestra oportunidad de hablar de lo que es realmente la homosexualidad, es decir una herida y una violencia si aquella herida se practica. Tenemos que centrarnos en los mecanismos de la homofobia, íntimamente relacionados con la justificación social de la « identidad homosexual » y del « amor » homosexuel.

CONSEJO n° 20 : Denunciar el mito de la heterosexualidad

Denunciar el mito de la heterosexualidad, esta parodia de la diferencia sexual (diferencia de sexos, lo recuerdo, que abarca la palabra « sexualidad », y no la palabra « hetero » que remite a cualquier alteridad), sin renunciar sin embargo a explicar el término. Es por culpa de nuestra justificación silenciosa de la heterosexualidad que entramos en el juego de nuestros oponentes (incluso es la única palabra que sella nuestro pacto común con ellos), que apoyamos todas las leyes pro-gays construidas sobre creencia en la heterosexualidad, que creemos en la existencia de un « lobby homosexual » – en realidad dividido y casi inexistente – y que no obedecemos a la Iglesia (la Iglesia jamás ha defendido ni creído en la existencia de la heterosexualidad). En realidad, sólo el lobby hetero existe y mueve los hilos de las pocas personas homosexuales que aceptan durante cinco minutos de recitar el papel que los pretendidos « heteros » han escrito por anticipado para ellas. La homosexualidad sólo es el escaparate del « Negocio Heterosexualidad ». Por lo tanto, en la lucha contra el « matrimonio para todos », os doy un consejo : dar el máximo en la heterosexualidad. Parece una locura, pero yo no os lo digo de bromas : lo ideal (aunque exigirá un tiempo considerable y una enorme concientización dentro de nuestro propio bando) sería que todo nuestro movimiento cambie por completo de rumbo y se centre en la erradicación de la heterosexualidad y de todas las leyes que ésta ha establecido (aborto, anticoncepción, divorcio, las leyes pro-gays, la pornografía, etc.). Organizad una Asamblea General de la Heterosexualidad, o sobre la homosexualidad o sobre la homofobia o sobre la bipolaridad heterosexualidad-homosexualidad. Y entonces, os llevaréis la Palma del Siglo contra el « matrimonio para todos ». Pero sólo falta que os atreváis a hacer de la heterosexualidad vuestro caballo de batalla, mejor que el niño. Y eso, ¡ no es pan comido ! … pero sigue siendo sin embargo possible.

CONSEJO n° 21 : Identificar a nuestro principal enemigo : la bipolaridad heterosexualidad / homosexualidad

Identificar a nuestro principal enemigo : la bipolaridad heterosexualidad / homosexualidad, es decir la ideología de la bisexualidad asexualisante cuyo objetivo es reducir al Hombre por un lado a sus sentimientos y emociones (según ella, seríamos todos puros espíritus, ángeles « enamorados », subjetividades razonantes y sensibles pero desincarnadas) por otro a sus pulsiones y actos genitales (seríamos todos bestias, aparatos genitales, cuerpos gozantes). Esta bipolaridad heterosexualidad-homosexualidad constituye una grave violación de los Derechos humanos, travestidos y transformados por espacio de veinte años en los « derechos de los homosexuales y de los heterosexuales ». Actualmente, la bipolaridad heterosexualidad / homosexualidad se está introduciendo en Europa por grupos tales como Gay Straight Alliance o ILGA Europa. Pero, en realidad, está difusa en todas las clases de la población, ya que ha pasado en gran parte en el lenguaje cotidiano mundial y en las mentes incultas. Y es ella que, bajo la forma de la propuesta o de la elección individual « opcional », está tratando de hacer de todos nosotros ángeles que pueden acostarse los unos con los otros. Es un producto típico del liberalismo económico.

Sin embargo, ¡ tened cuidado ! Idealmente, después de haber reconocido al enemigo, no por eso tenéis, como reacción contra, que negar la heterosexualidad y la homosexualidad. Si demonizáis el término « heterosexualidad » y si ladráis cada vez que lo oís, porque lo confundís con una etiqueta irrealista o una ideología engañosa, no denunciaréis nada en absoluto y entraréis en el juego de la heterosexualidad que se niega a sí misma (además, el pensamiento burgués-bohemio bisexual tiende actualemente a la indiferenciación de los deseos y de los actos sexuales humanos, con el argumento de que « hetero, homo, bi, todo esto son etiquetas mercantiles inexistentes »). Al verbalizar a nuestro verdadero enemigo (= la bipolaridad heterosexualidad-homosexualidad) lejos de él, ya sé que la tentación es grande de alejarse de él, de prohibir el uso de la palabra « heterosexualidad », de reafirmar que « sólo existen el hombre y la mujere », que « la persona humana es primera », que en los debates con nuestros detractores no es necesario « crear o avalar falsas etiquetas identitarias » que reducen la identidad humana a sus impulsos o a sus sentimientos. Sin embargo, ¡ sí ! ¡ Hace falta hablar de la heterosexualidad de todas formas ! El deseo homosexual existe, y la heterosexualidad, como ideología bisexual, merece ser estudiada en profundidad. La paradoja, es que para explicar por qué no debemos usar las palabras homosexualidad y heterosexualidad, debemos tolerar su uso moderado e incluso utilizarlas un poco, desmenuzarlas. Ellas son la dosis de veneno para la vacuna. Si por desgracia empezamos a demonizarlas, prohibiendo su empleo verbal, acabamos por justificarlas, y por entrar exactamente en la lógica del mundo que crea etiquetas identitarias sexuales para negar mejor la realidad de los deseos y justificar cualquier acto desde el momento en que se le llama « amor universal ». Banalizar el mal bajo el pretexto de haberlo identificado, o bajo el pretexto de despreciarlo para reducir su influencia … y éste gana. No es el objetivo. Por lo tanto, debemos hablar claro de la heterosexualidad e interesarnos realmente por ella.

CONSEJO n° 22 : Identificar el Gender (o el transhumanismo) tal como es

Identificar el Gender (o el transhumanismo) tal como es,es decir la bipolaridad heterosexual-homosexual (¡ bipolaridad que muchos anti-matrimonio-para-todos aprueban !), y no simplemente una ideología que destruiría la diferencia sexual y pervertiría a la juventud a sabiendas (¡ Eso, es una caricatura del enemigo ! ¡ Y además le viene muy bien a él !). En Francia, se ha caricaturizado y demonizado al Gender para finalmente ampliar su influencia y dejarlo vencernos. Ha faltado a los líderes LMPT el discernimiento al respecto. Se han crispado en la palabra « Gender », sin darse cuenta de que en el terreno social no sólo los que practican el Gender no saben lo que es (porque para ellos, lleva el nombre de « amor », de « respeto », de « tolerancia », de « afirmación de sí », de « lucha contra la homofobia y contra las discriminaciones », de « diversidad », de « elección », de « libertad », de « queer » para los artistas, etc.), sino que además dicen que son explícitamente en contra (leí textualmente en prospectos pro-Gender frases como « Estamos en contra del género. »), o hasta sostienen rotundamente que no existe. El problema en este enredo, es que la gente de nuestro propio bando se han focalizado en la palabra sin comprender las traducciones de éste en el corazón y la cabeza de la gente. El Gender ha sido interpretado por nuestro compañeros anti-matrimonio-para-todos como una ideología que quería atacar a las diferencias de sexos, una ideología de la indiferenciación sexuada : es falso. El ataque de los pro-Gender acerca de la diferencia de los sexos no es ni frontal ni consciente ; y además, pretende honrar sinceramente la diferencia sexual y abrirla. En el Gender, no hay casi ninguna venganza programada contra la diferencia de sexos. Al contrario, los pro-Gender sólo piden el respeto a la diferencia de sexos (que han confundido con la heterosexualidad). No dicen que el hombre y la mujer no existen, no niegan que se necesita a un hombre y a una mujer para crear a un niño, no niegan la realidad biológica de la sexuación, no pretenden imponer una inversión obligatoria de los sexos, ni vestir a los niños de rosa y a las niñas de azul. Ellos sólo quieren luchar en contra de los estereotipos reductores de la diferencia de sexos ; no en contra de la diferencia sexual en sí. Quieren combatir el determinismo biológico, los mitos machistas e misóginos del Eterno Femenino o del Eterno Masculino de las películas, para decir (y en grande medida, con razón) que hay mil y una maneras de ser un hombre y de ser mujer. No desean impedir a los chicos y a las chicas que se amen : sólo quieren que los que no encajan con este marco de amor que es la diferencia de los sexos – es decir, las personas homosexuales o bisexuales – puedan también recibir el título de « amor » y ser respetados igual. En Francia, los que se lanzan contra el Gender todavía no han entendido que el Génerono es el ataque a la diferencia sexual, pero únicamente la ideología de la bipolaridad heterosexualidad / homosexualidad que siguen defendiendo porque no la identifican ni la denuncian como tal.

En resumidas cuentas, los Franceses se han hecho una montaña del Gender, deificando el concepto, viéndolo como un aparato de Estado oculto, una mafia masónica ávida de poder y de dinero, un « pensamiento único », un « terrorismo intelectual », un pulpo tentacular, y describiendo todas sus ramificaciones que iban descubriendo sobre la marcha. En vez de arrancar su raíz – que es la creencia en la heterosexualidad y la homosexualidad como un « amor universal no-heterosexual y no-homosexual » (porque incluso aquellos que crean estas etiquetas identitarias las niegan inmediatamente después, en nombre de la igualdad y del amor) – permanecieron frente a la montaña y la vieron como una legión. Entonces ellos justificaron su impotencia y su irrealismo por la demonización de los medios de comunicación y de los políticos, por la demonización del « Sistema » izquierdista libertario relativista, con el fin de victimizarse y de prescindir de hablar de homosexualidad. Una pena.

¿ CÓMO HACER CONCRETAMENTE ?

CONSEJO n° 23 : Dejar de pensar de entrada que los medios o los políticos son nuestros enemigos

Dejar de pensar que los medios o los políticos son nuestros enemigos de entrada. Esto es falso. La mayoría de los periodistas hoy en día son neutros, poco informados, por lo general fáciles de convencer a partir del momento en que no se sienten despreciados (Además, en España y los países latinoamericanos tenéis más suerte de que el hecho religioso y la trascendencia tengan un poco más de espacio en su cultura nacional que en Francia). E incluso los gobernantes que defienden el proyecto de ley del « matrimonio para todos » están desgarrados entre sus buenas intenciones y las consecuencias prácticas de su mentira legal (por ejemplo Erwann Binet, el ponente oficial del « matrimonio para todos » en Francia, no sabía casi nada sobre la homosexualidad y no se entusiasmó por su proyecto de ley ; en cuanto a la ministra Christiane Taubira, no quería este « matrimonio », igual que François Hollande). Los políticos socialistas tienen opiniones encontradas en cuanto a este proyecto que presentan a su país, simplemente porque la ley que quieren imponer a todos bajo la forma de una propuesta, es contradictoria en sí misma : ésta pretende transformar la diferencias de sexos en bisexualidad asexuada y amorosa. Dicho de otra manera, ella quiere hacer creer que una pareja formada por un hombre y una mujer, gracias al « amor » (conyugal y parental) y una ley, podría por arte de magia convertirse en una pareja de dos hombres o una pareja de dos mujeres, y luego en padres unisexuados. Delirio total. Se entiende con facilidad por qué estos mismos políticos gays friendly dudan mucho y pueden tropezar rápidamente con sus propias contradicciones. Pero para que esta toma de conciencia sea posible, debemos confiar en ellos y avisarles de la violencia de la homosexualidad y de la heterosexualidad. Nos queda mucho que hacer para ponernos al nivel de nuestros líderes políticos y de nuestros periodistas.

CONSEJO n° 24 : Subsanar vuestra falta de ejemplos y su ignorancia acerca de la homosexualidad por una formación sólida y por el encuentro con las personas homosexuales

Subsanar vuestra falta de ejemplos y su ignorancia acerca de la homosexualidad por una formación sólida y por el encuentro con las personas homosexuales. Todo el mundo no conoce, como yo, a más de noventa amigos homosexuales que han sido violados, no tiene un montón de referencias de « parejas » homosexuales en su alrededor que apagan su creencia en el « amor » homo, o una buena cultura cinematográfica y dramática y homo-asociativa para argumentar sobre los desastres de la Unión civil. De ahí la sensación de impotencia y la homofobia gay friendly que se apodera de la mayoría de los opositores al « matrimonio para todos » hoy. Tenéis que formaros y que encontraros con las personas homosexuales. Cuanto más conoceréis al mundo homosexual, su lenguaje, sus realidades, sus códigos, tanto más alegres y contundentes en las discusiones seréis. Nosotros, personas homosexuales, deben ser escuchadas, ¡ y tenemos mucho que deciros !

CONSEJO n° 25 : No entrar primero en el debate de ideas

En los intercambios con nuestros detractores, no tenéis que entrar primero en el debate de ideas, en la exposición de vuestra argumentación, pero más bien empezar por la acogida de la persona. Debéis dar prioridad a la reflexión antes de la acción, y no poner la forma en lugar del fondo. En Francia, hemos cometido este error de paralizar nuestros puntos de vista en postura silenciosa (las Sentinelas), en manifestaciones callejeras impresionantes pero ineficaces (La Manif Pour Tous). Antes de AMAR, hemos tratado de TENER RAZÓN y de IMPONER NUESTRO PUNTO DE VISTA sin comprobar si nos entendían (tanto es así que hoy en día la mayoría de los Franceses gays friendly siguen ignorando por qué nos oponemos al « matrimonio para todos » y caricaturizan nuestras razones). Si de entrada armamos un debate de ideas y empezamos a responder a la pregunta « ¿ Por qué estás en contra del matrimonio gay ? », ya se acabó para nosotros. Porque nuestros detractores, formulando esta breve interrogación, sólo tratan de ponernos a prueba para ver si tenemos la humildad de ordenar nuestra espada… ¡ y sobre todo de cerrar el pico ! Y nos paran al cabo de los quince primeros segundos de nuestra presentación, sin darnos la oportunidad de proseguir. Entonces, a la pregunta « ¿ Estás a favor o en contra del matrimonio gay ? », os sugiero que respondáis « ¡ Lo único que sé, es que estoy a favor de las personas homosexuales ! » ; o bien, simplemente no contestéis, y decid más bien con una sonrisa : « Pues justamente, ¡ hablemos juntos ! Me gustaría conocer tu opinión y me alegra muchísimo de hablar contigo porque no sé qué pensar de ello. ¡ Me vas a ayudar ! ¡ Qué contento estoy de poder charlar de este tema contigo ! »

CONSEJO n° 26 : No ponerse nervioso ni ceder ante el pánico

No os asustéis ni os se enojéis. En este momento, en Francia, es la tensión y la histeria entorno a las palabras « GPA » (= Gestación sobrogada) y « mercantilización de los cuerpos », o alrededor de la palabra « abrogación » (que nos sirven para todo : « abrogación universal de la GPA », « abrogación del matrimonio para todos », etc.). Y lo peor es que estas mismas personas amenazadoras no ofrecen formas realistas para esta abrogación que reclaman sin parar, ya que todavía no hablan de la homosexualidad ni de la heterosexualidad, ya que justifican la Unión civil como un « mal menor » y que no creen realmente en la abrogación (https://www.cuch.fr/lmpt-les-marchands-du-temple/). Ellas se piensan que la violencia, el ruido, su postura silenciosa (Sentinelle in piedi = suicidio social), sus muñecas-bebés ahorcadas, sus gritos y su obstinación en repetir la palabra « abrogación », son valientes. Incluso se imaginan que sus impulsos puntuales de homofobia son legítimos « en cierto modo ». Por ejemplo, en Bélgica, durante una contra manifestación en modo Sentinelas el 3 de mayo del 2015, mientras tenía lugar el seminario comercial para la venta de bebés a « parejas » de hombres homos Men Having Babies, vi a responsables de Comisiones de Ética, sin embargo especialistas en mediatraining, echar su cochecito de bebé en cara de sus interlocutores homos como único argumento de oposición. Increíble. Y estos mismos representantes homosexuales se quedaron chocados por aquellas marcas de desdén infantiles que no hacen progresar el diálogo y que desacreditan nuestro combate. Así que tenemos que calmarnos en serio. Y esto se verifica aún mejor después de la promulgación de las leyes contra las cuales luchamos.

CONSEJO n° 27 : Dejar de creer que las leyes de la Unión civil y del « matrimonio para todos » serían pedidas por sí mismas y por lo que ofrecen

Dejar de creer que las leyes de la Unión civil y del « matrimonio para todos » serían pedidas por sí mismas y por lo que ofrecen. Porque esto no es el caso. De ningún modo. ¡ Los pro-gays ni siquiera conocen el contenido de éstas ! Yo, en el año 2002, había sometido a un test a mi pandilla de amigos homosexuales para averiguar si sabían lo que significaba la sigla PaCS (Pacto Civil de Solidaridad = el nombre de la Unión civil en Francia, votada en el 1999). Ninguno había sido capaz de responderme. Lo mismo ocurre con el « matrimonio para todos » : desafío a cualquiera persona gay friendly a que me dé el número de compromiso de François Hollande en favor del « matrimonio homosexual » en su programa electoral presidencial (el n° 31), o a que me diga quién es Erwann Binet (el ponente oficial de la ley Taubira en Francia). Seguro que ésta estaría muy molesta para contestar.

En realidad, no es la ley en sí que se pide (las ventajas materiales y los beneficios fiscales del PaCS, por ejemplo, podrían ser obtenidos fuera de este contrato, a través de las tutelas testamentarias), pero únicamente lo que simboliza (el « progreso », la « libertad », la « igualdad », el « reconocimiento », la « justicia », el « amor (universal) », la « acogida de las personas homosexuales », la « lucha contra el homofobia », etc.), o también el derecho que representa (por ejemplo, la gente pro-gays pide más el « derecho al matrimonio » que el matrimonio… y encima para obtener luego el « derecho a rechazar este derecho »). En Francia, en vez de hablar con nuestros oponentes sobre el « por qué » pedían el « matrimonio para todos », tontamente hemos discutido el contenido de las leyes. ¡ Puntillosos y miedosos legalistas que somos ! Porque al fin y al cabo, nosotros mismos hemos mirado el papel y no a las personas. Hemos negado la realidad intencional de estas leyes pro-gays. « Cuando el primer idiota apunta la luna, el segundo idiota mira el dedo… » (proverbio arichiño)

CONSEJO n° 28 : No ir en seguida a manifestar. Reflexionar primero

No ir en seguida a manifestar. Reflexionar primero. Dialogar primero. Nada más confuso que una manifestación masiva y una muchedumbre. Un combate societal y espiritual se gana principalmente con las palabras y las ideas. La manifestación colectiva sólo está allí para entregar un mensaje ; no para reemplazarlo. Amigos españoles y latinoamericanos, organizad debates verdaderos (no comadreos), sobre todo con vuestros opositores. En Francia, debido a la impaciencia de dos personas (Frigide Barjot por un lado, el Instituto lefebvriano Civitas por otro), y también a causa de nuestro propio miedo (que se llama « homofobia » : ¡ hay que decirlo !), hemos saltado la fase de reflexión y de debate. Inmediatamente nos bajamos a la calle, sin saber siquiera lo que íbamos a decir. Hemos privilegiado el ruido mediático y las sirenas políticas al detrimento del mensaje de fondo. Preferimos ser visibles antes de ser verdaderos. Hemos favorecido el eslogán antes que el pensamiento. Hemos favorecido el micrófono antes que las palabras justas. Por lo tanto, hemos asustado a nuestros detractores, cerrado el diálogo, y ellos se cabrearon aún más. Esto fue un gran error que ha creado el clima de semi guerra civil que vimimos ahora en Francia.

Tenéis que parar de actuar antes de pensar. Cuando yo recuerdo a los miembros de La Manif Pour Tous Francia la prioridad del tratamiento de la homosexualidad, la mayoría de los pedazos de animales de la « facha-esfera » francesa, que quieren golpear duro y obtener resultados inmediatos, me echan a la cara que mi discurso no es « audible » (en realidad, éste se hace inaudible porque ellos no me dejan hablar), no es « estratégico », no es « accesible » , no es « político », o también me preguntan « ¿ Cómo se traduce política y concretamente lo que dices ?? ». Mientras siguen despreciando la política (y la República) en la cual ya no creen, siempre la tienen en boca, así como los medios de comunicación. A imitación del Frente Nacional (= partido de extrema derecha francés), ellos se enfocan siempre en el concepto de « realidad », para dejar de lado a la Caridad y a la Verdad, y para encontrarse una excusa a fin de radicalizarse y victimizarse aún más. De ningún modo se adaptan a la realidad intencional, emocional e individual de las personas que están en frente de ellos.

Sin embargo, cuando doy preferencia a la reflexión sobre la acción, no estoy diciendo sin embargo que tenéis que instalaros en la retórica y en la masturbación intelectual. Una de las flaquezas de las Sentinelas francesas (les Veilleurs), es el haber paralizado la acción y la reflexión en postura estética vagamente « militante ». La Edad de Oro de las Sentinelas era cuando cada vigilia de reflexión se orientaba hacia una acción concréta (llamada « acción de desobediencia civil »). Creo que esto debería ser vuestra principal preocupación en vuestro país : aseguraros que nunca reflexionéis sin que este pensamiento no se oriente hacia un dón entero de toda vuestra persona y hacia una acción real.

CONSEJO n° 29 : Crear células de auto-reflexión

Crear células de auto-reflexión, de concertación colectiva, donde os encontráis para hablar no sólo de lo que queréis y de vuestras intenciones exteriores de combate, sino también de cómo vivís los acontecimientos, lo que podéis mejorar de vosotros, de quiénes sóis, de las tensiones y divisiones internas. Las Sentinelas francesas fue el movimiento idóneo para esto, originalmente. En Francia, nos hicieron falta esta auto-reflexión, estas cámaras de descompresión, esta autocrítica, este humor y realismo. Hicimos implosión porque fingimos una fachada de unidad. Huimos de nosotros mismos y hemos huido de la Realidad a través de un intelectualismo que nos ha exteriorizado, radicalizado y victimizado. Un movimiento que no se cuestiona constantemente, que no expresa lo que vive, que no se ríe de él mismo, está llamado a morir, a dividirse y a reunirse de manera efímera alrededor de una simulacro de unidad (« ¡ Estamos combatiendo la misma cosa, apuntamos el mismo blanco, y nuestro enemigo es terrible ! » Pero, ¿ de quién y de qué estamos hablando exactamente ?). Se convierte en « Club de Políticos Muertos » (Sens Commun, La Manif Pour Tous…), en « Círculo de Conferenciantes Desaparecidos » (Écologie humaine, Liberté Politique…), en « Junta de Filósofos Incomprendidos » (los Veilleurs, las Sentinelas, …), o bien en « Reunión de extremistas derechistas ». Nada eficaz, todo eso. ¡ Y muy efímero !

CONSEJO n° 30 : No utilizar una jerga cripto-católica para evitar de hablar de nuestra fe

No utilizar una jerga cripto-católica para evitar de hablar de nuestra fe. No utilizar una jerga cripto-católica para evitar de hablar de nuestra fe. No engaña a nadie, excepto a nosotros mismos (« la Vida », el « Vivir-juntos », la « Esperanza », la « fecundidad », el « Bien común », los « Valores », la « Ecología », la « Benevolencia », el « Cuidado a los demás », la « Solidaridad », el « Respeto », la « Familia », el « Interés Superior del Niño », la « Conciencia », los « Límites », la « realidad », la « Dignidad humana », el « sentido », etc.). ¡ Dios, como persona pública, es muy impopular en Francia ! Lo alabamos de labios. Por favor, en España y Latinoamérica, ¡ aclamadlo !… sin encadenaros de rosarios como beatas histéricas.

CONSEJO n° 31 : Procurar también no hablar directamente de ecología, por ejemplo, para ligar el público de izquierdas o ateo

Procurar también no hablar directamente de ecología, por ejemplo, para ligar el público de izquierdas o ateo. Lo siento muchísimo, pero el tratamiento católico de la ecología me parece ridículo. Aunque sé muy bien que es papal y que cuando se trata realmente del tema, éste es profundo y justo. Pero las personas dejan de ser ecologistas porque no arreglan sus problemas de sexualidad y de afectividad, precisamente. No cuando les hablamos directa y únicamente de ecología. Así que la ecología es solamente un epifenómeno de la afectividad. Los católicos franceses nunca han dicho tantas banalidades como desde que « deprimen verde », que fuman su « porro » ecologista, y que no asumen de creer en Dios o de decir lo que piensan acerca de la homosexualidad.

CONSEJO n° 32 : Procurar no usar una jerga intelectualoide con conceptos complicados

Procurar no usar una jerga intelectualoide con conceptos complicados. En Francia, somos los campeones de esta verborrea. A lo largo de la lucha contra el « matrimonio para todos » (2012-2015), todos estábamos muy contentos de aprender nuevas palabras, y hemos organizado numerosas conferencias sobre ellas (Gender, PMA, « Gestación sobrogada », abrogación, transhumanismo, ecología, eutanasia…). En vez de adaptarnos a la forma verbal que toma en el corazón y en la mente de la gente de hoy la ideología contra la cual estamos luchando – es decir « homosexualidad », « homofobia », « amor », « heterosexualidad » – nosotros glosamos, intentamos forzar a los demás a que entren en nuestros razonamientos y conceptos que no confluyen con su manera de pensar, que no hacen la luz en todos sus ídolos afectivos, que no ayudan a identificar el lugar del escape de agua. Así enjugamos ineficientemente, recorriendo de un sitio a otro y solucionando lo más urgente, con palabras-eslogán engatusadoras : parece útil, pero en realidad, el barco sigue hundiéndose. Y se acaba en diálogo de besugos con nuestros oponentes, que piensan defender las mismas cosas que nosotros (la vida, la familia, los niños, la oposición al Gender, etc.) y que no entienden por qué los contradecimos. Nos vamos alejando de la realidad intencional y emocional de nuestros contemporáneos. Nos echamos atrás a través de un intelectualismo que pone excusas a nuestro miedo a hablar de la homosexualidad. Y mientras tanto, los socialistas libertarios están tratando de romperlo todo, de deconstruirlo todo, de « abrirlo » y de « modernizarlo » todo, y siempre so pretexto de amor, de gay friendly attitude, de solidaridad.

CONSEJO n° 33 : Garantizar la cobertura completa de la batalla argumentativa contra el « matrimonio para todos » a través de estos tres prismas: política / Iglesia / homosexualidad

Garantizar la cobertura completa de la batalla argumentativa contra el « matrimonio para todos » a través de estos tres prismas: política / Iglesia / homosexualidad. Ésta es la única manera de abrazar realmente el tema, de ser nosotros mismos, y de ser verdaderos. No hagáis como en Francia, donde sólo hemos hablado del aspecto político (y demasiado tarde, porque desde el principio hemos demonizado la política pensando que ella era propaganda o arribismo : a La Manif Pour Tous le costó mucho tiempo para convertirse en un partido político… y además, se politiza sólo ahora, cuando ya está falleciendo de muerte natural). Tampoco imitéis a Francia, donde hemos abjurado a Jesús (pensando que Él asustaría a la gente… ¡ mientras que éramos nosotros a quienes Él daba miedo !), donde hemos renegado a las personas homosexuales (las hemos utilizado como hombres de paja, como garantías morales). Para luchar contra nuestro enemigo (= la heterosexualidad) y atenazarlo perfectamente, hace falta (y yo lo he comprobado durante mi viaje en junio del 2014 en Costa de Marfil) poseer las 3 triunfos (o ángulos de ataque) que componen el triángulo ganador : la política, la Iglesia, y la homosexualidad. En España y Latinoamérica, tenéis la suerte de poseer 2 de los 3 triunfos : la política y la Iglesia… aunque todavía os falte el más importante, la homosexualidad. En Francia, habíamos empezado a tener dos triunfos también, la política y la homosexualidad (la homosexualidad fue por otra parte la « Excepción francesa », el enfoque que ha permitido el desplazamiento masivo de la gente hacia la calle y el relajamiento de la población francesa… pero por desgracia no hemos disfrutado de esas dos cartas y luego hemos creído que la homosexualidad iba a eclipsar la estrategia política y la imagen mediática del movimiento, entonces sólo hemos guardado, por arribismo y miedo homofóbico, la carta « política », abandonando la carta « homosexualidad » aunque ésta era la más potente y la más temida por nuestros dirigentes socialistas. Y la carta « Iglesia », claro, ¡ la hemos escondido ! A causa también de la cobardía de muchos obispos y sacerdotes nuestros, que, bajo el estandarte de la « laicidad » y de la « neutralidad eclesiástica », argumentaron que el compromiso político contra el « matrimonio para todos » debía permanecer una « iniciativa cívica personal » que la Iglesia no tenía que apoyar oficialmente. En resumidas cuentas, Francia ha abrigado la victoria contra la ley Taubira, pero cayó así de aún más alto, dándose sin embargo las pruebas numerarias y fotográficas que ella había ganado. Todavía vivimos este espejismo esquizofrénico. En nuestro país, finalmente tenemos un complejo : demonizamos la sexualidad, la política, la fe, los medios de comunicación, como si fueran palabrotas o el diablo, o como si cada uno de estos terrenos deberían permanecer bien separados entre ellos. Simplemente porque nos falta la fe en la Iglesia y en la imagen que Ella nos da. Vosotros, en España y en América Latina, tenéis finalmente más triunfos que en Francia: Fe + Política. Pero sin el tercero (la homosexualidad), los otros dos tienen poca importancia.

Entonces amigos hispanohablantes, asumir de ser católicos. No tengáis verguënza de la Iglesia. Sé que vuestras parroquias, vuestros sacerdotes, vuestros obispos, no sostienen casi nunca las Sentinelas, por ejemplo, y que en su parroquia, a menudo se guarda el silencio acerca de vuestro compromiso en contra del « matrimonio para todos ». Al igual que en Francia, os impiden las conexiones entre la fe y la política, o la fe y la sexualidad. No temáis politizaros. La política y la religión, aunque no deben fusionar, suelen compaginarse muy bien.

No dudéis en ser rigurosos con el Papa. Exigid de él que se forme con seriedad sobre la homosexualidad (por ejemplo, leyendo mi Diccionario de los Códigos homosexuales jaja https://www.araigneedudesert.fr/liste-des-186-codes/), sobre los peligros de la heterosexualidad, y que utilice estas tres palabras en la próxima sesión del Sínodo, palabras que nunca se han utilizado de forma explícita sobre la homosexualidad : el sufrimiento y la violación (= lo que es el deseo homosexual), la continencia (= cómo vivir con este deseo si es duradero) y la santidad (= hacia dónde y hacia qué don entero por el mundo se puede dirigir al deseo homo).

Y sobre todo (¡ y finalmente !), incluid el fracaso del profeta. Si, en nuestra lucha, conciliáramos la unanimidad, no estaríamos viviendo la radicalidad y la plenitud de la Verdad. Si nuestro éxito se impusiera en la tierra, éste ya no sería el signo del Amor. Defender la diferencia sexual o la diferencia entre el Creador y sus criaturas (= la Iglesia), resulta necesariamente ingrato y terrestremente fracasado. Este combate equivale a la defensa de un tesoro de amor que tiene el tamaño de un detalle, el tamaño de una semilla de mostaza. Por lo tanto, es lógico que muy poca gente la vea, que sea tan difícil de demostrar. Pero el hecho de conocer nuestra justa impotencia nos permitirá simplemente que permanezcamos en la alegría, el perdón y la Esperanza, en cualquier circunstancia. ¡ Ánimo !

P.S.: Este artículo también está disponible en francés, italiano e inglés.