L’homosexuel = L’hétérosexuel

NOTICE EXPLICATIVE :

QUAND L’HÉTÉRO SE RÉVÈLE ÊTRE UNE GRANDE TAPETTE : L’homosexuel et l’hétérosexuel, des créatures mythiques, des jumeaux de violence

« Hétérosexualité »… quel horrible mot ! Si on en connaissait l’origine et le détournement actuel, si on savait qu’il signifie BISEXUEL, on ne l’emploierait pas autant dans nos conversations, y compris pour faire plaisir à la communauté homosexuelle. Qu’il est difficile de déshabituer les gens à employer le terme « hétérosexuel » en tant qu’espèce humaine naturelle ou en tant qu’amour idéal !

Même moi qui ne l’aime pas, je suis obligé de l’utiliser pour me mettre au niveau de Monsieur Tout-le-monde (bien bas, il faut le dire, tellement nos responsables parentaux, politiques, médiatiques, pédagogiques, nous maintiennent en enfance sur les questions de sexualité), pour me faire comprendre un minimum quand je parle d’homosexualité, même si ça me demande un effort considérable et que je prends soin de le mettre systématiquement « entre guillemets » et de dire « les personnes soi-disant hétéros »… parce que je n’ai pas le temps de rentrer d’emblée dans les détails de mon « explication qui soi-disant saoule/embrouille tout le monde ». Pourtant, mon combat pour redonner à l’adjectif « hétérosexuel » son sens originel plénier, c’est un petit « mal » pour un gros bien. Car nous ne nous rendons pas compte que, dès que le mot « hétérosexualité » apparaît innocemment dans les discussions au sujet de l’homosexualité et de la sexualité en général, les débats tout d’un coup se crispent et s’électrisent sans qu’on comprenne pourquoi, quand nous défendions en toute bonne foi les valeurs de la famille… alors qu’ils s’apaisent aussitôt que l’hétérosexualité ne devient plus le référent moral. Sans rire. C’est fascinant de constater cela.

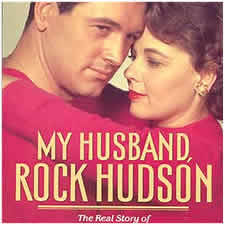

Jamais vous ne m’entendrez dire du bien du couple hétérosexuel ou DU bien de l’hétérosexualité ! Jamais. Du couple femme-homme aimant, oui. Mais pas du couple hétérosexuel ! Qu’on se mette bien cela dans la tête : le couple hétérosexuel est un couple qui intègre la différence des sexes mais sans désir : il est en voie de bisexualisation, voire d’homosexualisation ; ses membres ne s’entendent pas, vivent dans le fantasme de fusion (qui concrètement aboutit à une rupture), cherchent à copier l’homme-objet et la femme-objet de nos écrans de télé, autrement dit les « hétéros » (et les « homos », ces stades avancés/évolués de l’hétérosexualité). Rien d’étonnant d’ailleurs que les chanteurs et les acteurs qui incarnent le mieux l’idéal masculin hétérosexuel fassent leur coming out en masse (Ricky Martin, George Michael, James Dean, Rex Gildo, Rock Hudson, Marlon Brando, Emmanuel Moire, Zachary Quinto, etc.) ! (N.B. : j’y reviens plus largement dans le code « Don Juan » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels…). Le désir hétérosexuel et le désir homosexuel sont jumeaux : il est temps que notre société comprenne cela, pour n’idéaliser ni l’un ni l’autre, ni l’un par rapport à l’autre !

Film « Folle d’elle » de Jérôme Cornuau

Qui aujourd’hui ose intellectuellement associer, en dehors de la caricature ou de la blague, l’homosexuel fictionnel à l’hétérosexuel fictionnel, ou bien l’homme hétérosexuel bien masculin à la grande tapette ?, alors que pourtant, on ne fait que nous montrer à la télé, au cinéma, et au théâtre, que leur opposition binaire est absurde, et qu’ils ne forment qu’une seule et même créature : l’Amoureux universel asexué, ou bien l’Allégorie du Machisme ! J’ai déjà écrit dans mon livre Homosexualité intime que l’homosexualité était un concentré de « machisme peinturluré de rose », mais je vais m’expliquer davantage ici. Très peu de monde connaît la genèse du terme « hétérosexualité », et surtout sa gémellité insoupçonnée avec « l’homosexualité ». On ignore souvent, comme l’a expliqué Jonathan Katz dans son essai très éclairant L’Invention de l’hétérosexualité, qu’historiquement, le récent adjectif « hétérosexuel », créé un an après celui d’« homosexuel » en 1869 (preuve que ce dernier lui a servi de patron), était en réalité synonyme d’« homosexuel », et concernait précisément les personnes qui ne souhaitaient pas aimer fidèlement une seule personne de l’autre sexe, mais plutôt n’importe qui, quel que soit son sexe (et son nombre !), en prônant une sexualité libertaire en deçà des institutions d’Église et d’État. Il est donc important, pour comprendre vraiment le désir homosexuel, de faire prendre conscience à notre société que d’une part l’homosexualité et l’hétérosexualité sont jumelles (même si on les a opposées au XXe siècle – cf. Krafft-Ebing – pour imposer un binarisme manichéen dangereux entre elles deux, et présenter l’hétérosexualité comme l’idéal absolu d’amour, ce qu’elle n’est pas et ne doit surtout pas être !), et d’autre part (et ça, c’est beaucoup moins connu/compris, mais cependant capital) que les couples femme-homme aimants ne sont pas « hétérosexuels ». « Les hétérosexuels » n’existent pas ; et les hommes et les femmes qui cherchent à les incarner sont en général violents et en conflit une fois qu’ils se mettent en couple. L’hétérosexualité prend modèle sur l’homme-objet et la femme-objet, adopte une conception irréaliste, violente et fusionnelle, du couple : elle est un détournement de l’amour vrai. Les couples femme-homme aimants, au contraire, durent, restent ensemble, et ne prennent pas modèle sur les contes de fée ou le cinéma : ils sont bien mieux que les contes de fée, puisqu’ils sont réels et libres !

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Amoureux », « Haine de la famille », « Bergère », « Don Juan », « Carmen », « Frankenstein », « Femme-Araignée », « Femme fellinienne géante et pantin », « Super-héros », et « Femme et homme en statues de cire », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels, ainsi qu’à la lecture indispensable du site des CUCH (Cathos Unis Contre l’Hétérosexualité).

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

Genèse gémellaire des termes

« homosexuel » et « hétérosexuel »

Comme le reconnaissent maintenant de plus en plus d’historiens de la sexualité, autant le désir homosexuel a de tout temps et de lieu existé (et donc les personnes homosexuelles aussi, les actes homosexuels aussi), autant l’hétérosexualité, l’homosexualité, « les » hétérosexuels, « les » homosexuels, en tant que concepts, mots, et réalités, sont très récents. Il était déjà anachronique d’en parler quand on se référait à des personnes ayant vécu à des époques antérieures au XIXe siècle, mais il n’est maintenant pas du tout anthropologique de les employer pour parler d’être humains. Personne ne peut être réduit à ses sentiments, à ses désirs sexuels ni à sa pratique génitale.

« L’homosexuel » n’existe pas en tant qu’Homme, contrairement aux êtres humains qui désirent s’y identifier. Les personnes homosexuelles sont des réalités hybrides, des actualisations partielles et humanisées d’une étiquette. En effet, « l’homosexuel » allégorise une créature mythique inventée à la fin du XIXe siècle par des scientifiques pro-gay (Kertbeny, Ulrichs, Hirschfeld, etc.) qui désiraient offrir un statut médico-légal au désir entre semblables sexués et avancer que ce dernier n’était ni « contre-nature » ni « anormal », afin de concurrencer l’espèce « hétérosexuelle » créée un an plus tard, en 1870, et répertoriée pour la première fois par l’Oxford English Dictionnary. Comme l’a largement illustré Michel Foucault dans La Volonté de savoir (1976), la naissance de l’hétérosexualité comme de l’homosexualité marque la place grandissante qu’ont occupée dans le monde la médecine légale, la psychologie, la psychiatrie, la sociologie, la littérature sentimentale et le cinéma, entre 1830 et les années 2000. Au fond, elle est la conséquence d’une idéologie très fortement marquée par la pensée des Lumières, qui proclamait l’Homme-sans-Dieu comme unique maître de sa propre existence, qui érigeait sur un piédestal les sentiments et les sciences au service de la construction de ce qui allait devenir l’individualisme mécaniste moderne. L’homosexuel et l’hétérosexuel du XIXe siècle sont des personnages sentimentaux et sensibles mais sans désir, qui ont un passé bien précis, une histoire pré-définie, un caractère privé de mystère et de joie, une morphologie glacée, une anatomie pouvant être disséquée par la science. Bref, ils ont tout des statues animées des films pornographiques ou des mannequins des manuels scolaires de biologie. Leur cœur possède la froideur de la pierre et des images. Par conséquent, ils s’éloignent fortement des êtres humains réels qui, eux, sont vivants, surprenants, et en constante évolution. C’est sûrement ce qui fait dire à Xavier Thévenot qu’il ne peut y avoir que des « pseudo-hétérosexualités » et des « pseudo-homosexualités » (Xavier Thévenot, Homosexualités masculines et morale chrétienne (1985), p. 43).

Ce que le grand public ignore souvent, c’est qu’à l’origine, d’un point de vue purement historique, les termes « homosexualité » et « hétérosexualité » se rapportaient au même désir – le désir bisexuel – avant d’avoir été mis tous deux en opposition par une absurde confusion (ou une volonté) scientifico-sentimentaliste. Plutôt que de désigner une norme sexuelle universelle, le mot « hétérosexualité » venait initialement défendre une sexualité non-normative et dissidente, une bisexualité naturelle, un « troisième sexe » posé comme « normal ». Jonathan Katz, dans son essai L’Invention de l’hétérosexualité (2001), nous montre qu’au départ, l’hétérosexualité était classée au rang des perversions au même titre que l’homosexualité : « En dépit de ce qui nous a été dit, l’hétérosexualité n’était pas synonyme de relation à visée reproductrice. Elle n’était pas, non plus, assimilable à la différence sexuelle et à la distinction de genre, pas plus qu’elle n’étaye l’équivalent de l’érotisme entre hommes et femmes. » (p. 19) On retrouve l’idée de construction historique de « l’hétérosexualité » dans Straight Is The Gate (1995) de Carolyn Dinshaw, ou bien dans l’essai L’Invention de la culture hétérosexuelle (2008) de Louis-Georges Tin (… même si, en ce qui concerne ce dernier, je crois que Tin n’a pas dû tout entendre de ce qu’a expliqué Katz !). L’hétérosexualité pouvait aussi bien qualifier une attirance pour les deux sexes qu’une pratique érotique (masturbation, sodomie, bestialité, adultère, etc.) excluant la procréation, le mariage, et la famille. Le terme « hétérosexuel » a été créé sous l’impulsion d’hommes et de femmes libertaires de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe et du XVIIIe siècles, partisans de l’« amour vrai et libre », soucieux de justifier scientifiquement un érotisme en deçà du rapport sexuel et extérieur à toute institution d’État ou d’Église. « L’hétérosexuel » ne rentrait pas dans le cadre de la sexualité dite « normale » étant donné qu’il était jugé coupable d’ambiguïté. « On attribuait à ces hétérosexuels une disposition mentale appelée ‘hermaphrodisme psychique’. Les hétérosexuels éprouvaient une prétendue attirance érotique masculine pour les femmes et féminine pour les hommes. Ils ressentaient périodiquement du désir pour les deux sexes. » (idem, pp. 26-27) Que ce soit les mots « hétérosexuel » (synonyme à l’époque de ce qu’on appelle aujourd’hui « un bisexuel », et qui était en 1892 un homme attiré par les deux sexes) ou « homosexuel » (personne qui devient après 1892 un individu attiré exclusivement par les individus de même sexe que lui), ils étaient tous les deux les expressions d’une absence de désir de se tourner exclusivement vers les membres du sexe opposé … donc bien loin de ce que nous assignons actuellement, surtout au premier ! Par la suite, le théoricien Krafft-Ebing a interprété le terme « hétérosexuel » à travers la grille de la différence sexuelle des partenaires. Il en détourna le sens initial pour le rendre synonyme de « sexualité normale/normative entre un homme et une femme » et l’opposer à « homosexuel », même si paradoxalement, dans sa Psychopathia Sexualis (1886), le « Manifeste de l’hétérosexualité » pourrait-on dire, le terme « hétérosexuel » continua de signifier « instinct sexuel contraire », « hermaphrodisme psychique », « homosexualité » et « fétichisme ».

Film « Victor Victoria » de Blake Edwards

La défense de la normativité de l’hétérosexualité pour ensuite prouver celle de l’anormalité/normalité de l’homosexualité ne vient pas, comme nous le pensons couramment aujourd’hui, « des hétéros », mais en réalité de personnes défendant la normativité de leur désir ambigu pour les deux sexes ou pour un sexe semblable au leur sans en passer par la reconnaissance sociale, la procréation et le mariage. « Ceux qui prêchent la propagation de l’espèce portent la plus grande responsabilité [de la recrudescence de l’homosexualité dans la société allemande nazie] du fait que, dans la petite bourgeoisie et dans toutes les classes des travailleurs, pour un long temps, la femme a seulement été une porteuse d’enfants, dont la seule tâche était de créer de la nouvelle ‘chair à canon dans l’intérêt exclusif de l’industrie et du capitalisme’ » (Philippe Simonnot dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 181) En définitive, l’invention de l’hétérosexualité, comme de l’homosexualité, est ce qu’on désignerait de nos jours purement bisexuelle, libertaire, homosexuelle et homophobe.

« L’homosexuel » comme « l’hétérosexuel », ces deux créatures scientifiques ne renvoyant pas à des êtres humains réels, sont des jumeaux, historiquement mais aussi symboliquement parlant, puisqu’ils traduisent une conception androgynique du couple amoureux : le couple « hétérosexuel » (tout comme son jumeau « homosexuel ») se veut formé de deux moitiés séparées l’une de l’autre, et censées, selon la mythologie scientifique ou sentimentaliste, se compléter parfaitement dans la fusion. C’est pourquoi Karin Bernfeld a tout à fait raison d’écrire que « l’hétérosexualité est la plus grande utopie de l’humanité » (Karin Bernfeld, Apologie de la passivité (1999), p. 318).

Dans la réalité concrète, plus les couples cherchent à copier cette union mythique hétérosexuelle, plus ils rentrent en conflit et évacuent le Désir en leur sein. D’ailleurs, il n’est pas anodin de constater dans le langage courant qu’un homme qui devient brutal avec sa femme et ses enfants, beauf, macho, ou bien superficiel et « bourgeois coincé », sera rapidement qualifié « d’hétéro de base », contrairement à un homme plus aimant et moins statique dans son mode de vie. De même, une femme blonde, girly, superficielle, célibattante ou mère au foyer bourgeoise, sera aussi qualifiée d’« hétérote de base », contrairement à une femme libre, fidèle à son mari et à ses enfants tout en restant elle-même, éloignée de la femme-objet des magazines. C’est dire si l’hétérosexualité est davantage liée au phénomène de l’Homme-objet métrosexuel qu’à la réalité de la nature masculine et de la nature féminine humaines, et donc des couples femme-homme aimants.

J’insiste donc pour dire que « les hétérosexuels » et « les homosexuels » ne s’opposent pas, mais au contraire figurent un seul et même personnage-désir : l’androgyne. Certaines personnes homosexuelles le laissent entendre inconsciemment quand elles désignent à juste titre les personnes hétérosexuelles comme leurs jumeaux désirants : « La plupart des hommes avec qui je couche, ce ne sont que des hétéros, parce que les hétéros adorent les garçons. Mais c’est beaucoup plus discret. » (un témoin homosexuel interviewé dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 188) Les sujets qui ressemblent le plus à l’image des machos télévisuels sont bien souvent les personnes homosexuelles elles-mêmes, gay comme lesbiennes. James Baldwin se penche à juste titre sur les ambiguïtés du machisme : « Les machos – comme les camionneurs, les flics, les joueurs de football – sont beaucoup plus complexes qu’ils ne veulent le reconnaître. Ils ont des besoins qui sont pour eux carrément inexprimables. Ils n’osent pas se regarder dans le miroir. C’est pourquoi ils ont besoin des pédés. Ils ont inventés les pédés afin d’accomplir un fantasme sexuel sur le corps d’un autre homme sans en assumer la responsabilité. » (James Baldwin, « Go The Way Your Blood Beats : An Interview… » de Richard Goldstein, Village Voice, 26 juin 1984, pp. 13-16) Ceux qui, dans leurs discours, transforment « les hétérosexuels » et « les homosexuels » en individus opposés et réels, et qui accordent à l’homosexualité et à l’hétérosexualité un statut de vérités ontologiques, adoptent sans le vouloir une conception androgynique de l’Homme. C’est pourquoi nous avons toutes les raisons de penser que beaucoup de personnes, en s’affirmant « homosexuelles », sont plus proches « des hétéros » que bon nombre de personnes dites « hétéros » (il n’est d’ailleurs pas rare de rencontrer sur les chat Internet un nombre important d’hommes gays qui se font passer pour des hétéros : l’hétérosexualité n’est que le masque lâche d’une homosexualité qui n’ose pas s’affirmer en tant que désir réel).

En effet, le grand drame d’une majorité de personnes homosexuelles actuelles, c’est qu’à leur insu, de plus en plus d’individus pas (encore) homos acceptent de se définir comme « hétéros », soit pour leur faire démagogiquement plaisir (et se défendre de manière un peu trop précipitée et suspecte de ne pas être homosexuel/homophobe, pour ne pas l’être un peu, occasionnellement), soit pour adopter une conception androgynique et violente du couple femme-homme à travers l’imitation des beaux acteurs de leurs films, ou la brutalité des « femmes-lionnes » et des « machos » affichés dans les magazines. En acceptant de s’étiqueter « hétéros » alors qu’ils ne le sont pas fondamentalement, ils cautionnent les utopies de la communauté homosexuelle (l’existence de l’identité homosexuelle éternelle, de la force des amours homosexuelles, etc.) pour donner une consistance aux leurs (le mythe de la princesse et du prince charmants, la sexualité sans risque et sans déception, l’osmose parfaite entre les deux partenaires du couple, les « coups de foudre », etc.), et construisent par leur démission la confusion identitaire de beaucoup de personnes homosexuelles et la fragilité de leur propre foyer. Les personnes non-homosexuelles gay friendly font beaucoup de mal par leur relativisme d’indifférence. C’est la raison pour laquelle il me semble important de toujours distinguer dans notre discours le couple femme-homme aimant non-hétérosexuel et le couple hétérosexuel. Quelqu’un de véritablement aimant cesse instantanément d’être un homosexuel, un hétérosexuel, ou un bisexuel. Il est simplement humain. Je ne connais aucun couple femme-homme aimant « standard », ennuyeux, classique, triste.

En conclusion, je vous encourage fortement à poursuivre la réflexion sur ce trompe-l’œil qu’est « l’hétérosexualité » en lisant les trois autres codes du Dictionnaire des Codes homosexuels fortement imbriqués avec celui-ci : « Femme et homme en statues de cire », « Haine de la famille » et « Don Juan ». Car je crois que mon discours sur l’hétérosexualité dépasse même en importance celui que je développe sur le lien de coïncidence entre désir homosexuel et viol. En effet, à chaque fois qu’on est amené à décrire le désir homosexuel, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur les souffrances qu’il révèle entonnent toujours la même chanson : « Oui, mais ce que tu dis sur l’homosexualité, c’est pas propre à l’homosexualité. Chez les hétéros, c’est pareil ! » ou « C’est pas mieux chez les hétéros ! ». Et le pire, c’est que c’est vrai que ce n’est pas mieux chez les personnes hétéros ! Ce qu’on oublie de rajouter à ce constat sur l’hétérosexualité – constat dont on ignore toute la justesse –, c’est qu’il y a mieux que le couple hétéro : le couple femme-homme aimant, qui, lui, n’est pas « hétéro ». Une fois qu’on n’emploie plus le mot « hétéro » dans les discussions sur l’homosexualité, on constate alors avec étonnement que les débats se pacifient, gagnent en légèreté et en clarté sur l’analyse du désir homosexuel, justement parce qu’on sort enfin de la comparaison dénégatrice, de ce binarisme réifiant, manichéen et pseudo anthropologique stipulant que l’Humanité se partagerait en deux espèces : « les homos » d’un côté, « les hétéros » de l’autre. C’est faux et archi-faux. Les deux seules divisions de vie qui distinguent les êtres humains, ce sont la différence des sexes, et la différence entre Créateur et créature : pas la différence des orientations sexuelles.

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) L’homosexuel est une créature :

Film « Go Go Reject » de Michael J. Saul

Très souvent, la fantasmagorie homo-érotique nous désigne les héros et les héroïnes homosexuels comme des poupées, des statues, des êtres bioniques, des êtres de fiction. Je vous encourage à consulter les codes « Super-héros », « Poupées », « Frankenstein », « Femme fellinienne géante et pantin », « Don Juan », « Bergère », et « Homosexualité, vérité télévisuelle ? », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels, pour avoir un panorama plus complet sur ce phénomène. Par exemple, dans la pièce Hétéropause (2007) d’Hervé Caffin et de Maria Ducceschi, les homos sont définis à juste titre par Hervé comme des « créatures ». Dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, les hommes posant pour les revues de la presse gay s’interpellent mais sont enfermés chacun dans leur « bocal » ou leur « casier », si on peut dire… Dans le film « Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same » (« Extraterrestre lesbienne codépendante cherche de même », 2011) de Madeleine Olnek, trois femmes extraterrestres lesbiennes venues de la planète Zots tentent de convertir la Terre de la vacuité de ses idéaux romantiques hétérosexuels. Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Jérémie, le héros homo qui ne s’était jamais posé la question de remettre en cause son homosexualité, avoue qu’il a une « vie bien cadrée » dans son quotidien homosexuel. Dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch (2015), en jouant avec l’homophobie avec les homosapiens, Fabien, le héros homosexuel, dit que les homos sont plus originels au genre humain que les hétéros : « Vous avez déjà entendu parler des hétérosapiens ? Non. Nous sommes donc à l’origine de l’Humanité, nous les homosapiens. » Dans le film « Le Journal de Bridget Jones » (2001) de Sharon Maguire, Bridget présente son meilleur ami Tom comme « 100 % gay ».

D’ailleurs, il est étonnant de voir que, dans certains discours médiatiques – réducteurs mais assurés –, on entérine arbitrairement l’homosexualité sous forme d’êtres historiques éternels (anhistoriques devrait-on dire !) ayant existé apparemment « depuis la nuit des temps ». « Dai, vos gays sont arrivés. » (Gwen s’adressant à Dai, le père de famille hétérosexuel, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) On inscrit « les » homosexuels dans l’éternité des objets, dans un continuum transhistorique flou, comme s’ils formaient une espèce anthropologique indiscutable : « Ces hommes et ces femmes ont toujours existé. » (cf. la chanson « Un homme ou une femme » d’Axelle Red, traitant de l’homosexualité) Ben voyons ! Mais bien sûr ! C’est évident ! « Tu es un homme triste et pathétique. Tu es homosexuel et tu ne veux pas l’être. Mais tu ne peux rien y faire. Toutes les prières du monde, toutes les analyses n’y changeront rien. Tu sauras peut-être un jour ce qu’est une vie d’hétérosexuel, si tu le veux vraiment, si tu y mets la même volonté que celle de détruire. Mais tu resteras toujours un homo. Toujours Michael. Toujours. Jusqu’à ta mort. » (Harold, l’un des héros homos s’adressant à son coloc Michael, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande », (1970) de William Friedkin) ; « Couchons-nous et demain, lesbiennes et pédales seront le genre humain. » (Cf. la reprise parodique de l’Internationale, dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini) ; etc.

L’homosexualité a tellement de mal à se concrétiser que le coming out apparaît comme un chemin sans fin : « On passe notre vie à faire notre coming out. » (Richard et son amant Kai, dans le film « Lilting », « La Délicatesse » (2014) de Hong Khaou)

b) L’hétérosexuel est aussi une créature :

l’acteur bisexuel James Dean

Le même sort réifiant est réservé aux hétérosexuels (je vous renvoie au code « Femme et homme en statues de cire » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Ils ne sont pas plus vivants que nos mannequins de sciences naturelles, nos modèles de magazines, nos chanteurs (cf. la chanson « Estereosexual » du groupe Mecano). Ils sont parfois surnommés « l’homme d’à côté » ou « la femme d’à côté » (cf. le documentaire d’utilité publique « Pin Up Obsession » (2004) d’Olivier Megaton, le film « La Femme d’à côté » (1981) de François Truffaut, la série Twilight Zone : La Quatrième Dimension (1959 à 1964) de Rod Serling, etc.) : cela nous montre bien que les hétéros se situent dans une autre dimension que notre monde physique concret.

Dans les créations traitant d’homosexualité, les hétéros sont souvent transformés en archétypes caricaturaux de la masculinité et de la féminité, famille plastifiée, en animaux exposés sous vitrine, en couple distant et inanimé comme dans un Muséum d’Histoire Naturelle (le Musée de l’Homme, en quelque sorte) : cf. le film « Les Majorettes de l’Espace » (1996) de David Fourier, la chanson « Au commencement » d’Étienne Daho, la chanson « Derrière les fenêtres » de Mylène Farmer, etc. Par exemple, dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo, Bernard, le héros homosexuel, compare une statue de cire à une goudou. Dans le poème « Howl » (1956), on voit clairement qu’Allen Ginsberg associe l’hétérosexualité à un monde politico-médiatique déshumanisé puisqu’il parle de « la mégère borgne du dollar hétérosexuel ». Dans la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel, un jeu de mots est fait entre l’adjectif « efféminé » et la périphrase « effet minet ». Dans la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller (mise en scène en 2015 par Mathieu Garling), Merteuil et Valmont sont filmés nus, inanimés, comme un Adam et une Ève originels.

Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, tous les personnages sont à la fois homos et hétéros : la grand-mère de Tom (le héros homosexuel) est un garçon manqué et se comporte comme « un vrai bonhomme ». La maman de Tom envoie balader son mari. Cindy, le prototype de la godiche hétérosexuelle (qui sert de couverture à Tom), a joué pour les besoins de l’émission de télé-réalité voyeuriste Secret Story le rôle d’une lesbienne portant le secret suivant : « Je suis sortie avec une ancienne lesbienne bodybuildée et j’ai quatre orteils. » Graziella, l’agent de Tom (qu’elle sait homosexuel planqué), veut le forcer à sauver les apparences et à jouer l’hétéro pour ne pas perdre l’audimat ni le public hétéro de Tom : « Toi, tu n’oublies pas de penser hétéro, ok ?? » Et Tom rentre évidemment dans le jeu pour sauver sa carrière de chanteur à minettes qui perdrait tout son public s’il ne s’affichait pas hétérosexuel. Cette comédie de l’hétérosexualité pour permettre la pratique (cachée) de l’homosexualité est vite dénoncé par Louis, l’autre personnage homo de la pièce, le beau jardinier musclé qui deviendra le futur amant de Tom : « Pourquoi tu veux faire croire que t’es hétéro ? » lui demande-t-il. « Parce que j’ai peur. » lui répond Tom. L’hétérosexualité est la planque justificatrice de l’homosexualité. Elle est toujours le signe d’une peur.

L’hétérosexualité est associée à juste titre à la vulgarité (télévisuelle, scientifique, senti-menthe-à-l’eau)… on pourrait même l’appeler « beaufitude » ou « normalité ». « Vous, les pédés, ferez le poids face à ces hommes normaux. » (Rocco en parlant des Serbes hétéros, qu’il qualifie régulièrement de « normaux », dans le film « La Parade » (2011) de Srdjan Dragojevic) L’hétéro a un problème avec sa sexualité : s’il n’est pas encore homo, il est au moins déjà misogyne et a du mal avec sa gestion de la différence des sexes : « Pas un seul instant je n’aurai pensé [à dire mon homosexualité] à Ti Éloi. Ce macho irréfléchi aurait été l’ennemi déclaré de ma sexualité hors normes, pendant que, paradoxalement, son homophobie affichée rimait avec sa misogynie. » (Ednar parlant de son « diable de frère » qui a abandonné femme et enfants pour s’expatrier en Malaisie, dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 34)

Par exemple, dans le film « Almost Normal » (2005) de Marc Moody, les personnes attirées par les membres du sexe prétendument « opposé » sont qualifiées de « reproducteurs ». La famille est envisagée comme un idéal figé, statique : « Nos familles ne sont que des herbiers. » (le juge Xavier Kappus dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 57) ; « Ça doit être ça l’idéal. » (idem, p. 109) Dans le film « Lust » (2000) de Dag Johan Haugerud, les membres de la famille, allongés et endormis, sont passés au crible de la lampe-torche tenue par les deux amants homosexuels faisant des commentaires désobligeants à propos de chacun d’eux, à voix basse : les proches parents sont étudiés comme des dossiers, comme des « cas sociaux » ou « cliniques ». Dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, toutes les femmes dites « hétérosexuelles » sont définies à raison comme « une masse de femmes-robots au cerveau délavé ». La pièce Coming out (2007) de Patrick Hernandez nous donne l’occasion de voir que les hétéros ne sont que des Hommes-objets : ils veulent entrer dans le show-biz coûte que coûte. Dans le roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, la voix narrative lesbienne décrit le jeu séducteur des hétéros (tellement hétéros qu’ils sont homos !) abusant de leur pouvoir sur les homos, le louvoiement ambigu et insupportable de « ces hétérosexuelles pas très claires qui font leur crâneuse, histoire d’alimenter leurs rêves d’un soupçon d’interdit » (pp. 13-14).

En gros, l’hétérosexuel vit une existence morne et sans désir. « T’es effrayant comme mammifère, toi ! » (Guen , le héros homosexuel, méprisant la « sale race » qu’incarnerait Stan l’hétéro, dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt) Par exemple, dans la pièce Veuve la mariée ! (2011) de David Sauvage, Roger a divorcé 5 fois et se met « à regretter d’être hétéro ». Dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, tous les personnages masculins sont soit impuissants quand ils sont hétéros, soit homos. « Cette Rachel, elle n’est pas seulement hétérosexuelle. On dirait la Barbie hétérosexuelle ! » (Eddie, lesbienne, s’adressant à sa pote lesbienne Luce, à propos de Rachel, la femme mariée hétérosexuelle, qu’elles ont vue au supermarché avec son mari et qui va virer sa cuti pour Luce à la fin, dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker)

Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, le Dr Katzelblum suit en psychothérapie Benjamin/Arnaud et essaie de les aider à s’assumer en tant que couple homo. L’hétéro, c’est le malade, le mal à éradiquer. « Vous aviez raison. Je suis pas hétéro. Je suis bipolaire, c’est tout. » (Arnaud)

c) L’homosexuel et l’hétérosexuel sont une seule et même créature :

Deux princes de Walt Disney

L’hétérosexuel et l’homosexuel sont finalement une seule et même créature du paraître, qui glorifie la pulsion sexuelle au détriment de la sexuation femme-homme aimante. « Les hétérosexuels sont plus gays que les gays. » (London s’adressant au héros homo Smith, dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki) ; « Homosexuel donne hétérosexuel. Hétérosexuel, c’est le contraire pratique d’homosexualité, l’hétérosexualité qui montre bien la folie de ce monde ! » (le père de Claire l’héoïne lesbienne, dans la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener) ; « Pendant un apéro au Boobs’bourg, en attendant les autres, Cody m’avoue qu’à New York il met des petites annonces sur craiglist.org en se faisant passer pour une fille : ‘Comme ça, quand les hommes ils veulent ma chatte, je dis à eux je suis un pédé mais je peux te sucer bien ta bite à fond et avaler ton jus. Ça marche, quoi, les hommes ils ont envie d’une fille parce qu’ils pensent que c’est la seule chose qui les fait bander mais un jour où ils sont en manque ils goûtent à la bouche ou le cul d’un pédé et d’un coup ils se rendent compte que ce qui les fait bander c’est le sexe, et pas une fille, quoi. Je suis comme une sorte de terroriste queer comme j’oblige les hommes hétéros de se rendre compte que tout le monde est pédé, quoi, parce que tout le monde bande pour n’importe qui.’ » (Cody, le héros homosexuel efféminé et nord-américain dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, pp. 98-99) ; « De fait, on est différents. Mais c’est pas pour ça qu’on doit pas avoir les mêmes droits. On est un couple, Serge et moi. On a des sentiments qui sont exactement les mêmes que deux hétéros. » (Victor, le héros homosexuel Dans le téléfilm Fiertés (2018) de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018) ; etc.

Par exemple, dans le spectacle de marionnettes L’Histoire du canard qui voulait pas qu’on le traite de dinde (2008) de Philippe Robin-Volclair, les espèces hétérosexuelles et homosexuelles ont comme par hasard droit à un seul et unique acte de naissance, puisqu’on nous parle de la nouvelle espèce homosexuelle apparue chez les canards, le « Canardus Vulgaris Heterosexualitus ». Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, Simon, le héros homo, imagine chacun de ses amis hétéros, révéler à leurs parents leur hétérosexualité, et déclencher un psychodrame, donc mentalement met en scène des coming out inversés. Dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz, la méthode assimil qu’Howard, le héros homosexuel, écoute pour redevenir hétérosexuel, l’encourage paradoxalement à devenir homosexuel, et finit même par s’homosexualiser : « Soyez un homme ! Faites n’importe quoi mais ne dansez pas !!! Arrêtez de tortiller des fesses, espèce de grande folle !!! » Dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch (2015), en jouant avec l’homophobie avec les homosapiens, Fabien, le héros homosexuel, dit que les homos sont plus originels au genre humain que les hétéros : « Vous avez déjà entendu parler des hétérosapiens ? Non. Nous sommes donc à l’origine de l’Humanité, nous les homosapiens. »

Dans les fictions homo-érotiques, nombreux sont les personnages « hétéros… très homos » : cf. la pièce Penetrator (2009) de Anthony Neilson (avec le personnage de Max), la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch (avec le personnage de Jean-Luc), le one-woman-show La Lesbienne invisible (2009) d’Océane Rose Marie (avec le personnage qui affiche d’autant plus rigidement son hétérosexualité qu’elle se ressent lesbienne sans l’assumer), le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi (avec le chauffeur de taxi bisexuel), le one-man-show Coming out d’un homme marié (2007) d’Hervé Caffin et Maria Ducceschi, le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton, la chanson « Désolé » de Sexion d’homos (parodie de la chanson de Section d’Assaut), la pièce Bang, Bang (2009) des Lascars Gays, le film « No Soy Como Tú » (2012) de Fernando Figueiras (avec le personnage d’Ugo), le film « Les Amants passagers » (2013) de Pedro Almodóvar (avec le pilote d’avion hétéro qui devient homo), le film « Romeos » (2011) de Sabine Bernardi (avec Fabio, l’homosexuel au look super hétéro), le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz (avec Polly qui passe d’hétéro à homo), le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret (avec le personnage de Zoé), le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann (avec Aysla, la femme lesbienne qui se marie avec un homme, et Marie, sa compagne secrète, également mariée et mère de famille), le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini (avec Carole, d’abord hétérosexuelle avant de s’afficher lesbienne), etc. « Mon prof d’éducation physique… Moi, il m’a tout appris. C’est lui qui disait : ‘Un hétéro, c’est un homo qui s’ignore tant qu’il n’a pas goûté au fruit défendu.’. » (Fabien Tucci, homosexuel, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015). Par exemple, dans la pièce Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, Henri, l’hétéro se met dans la peau d’un homo pour récupérer un héritage, mais reste très coureur de jupons). Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, Nicolas est homosexuel… mais marié à Géraldine, pour les convenances. Dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens, Jeanfi, le steward homo, travaille comme assistant-télé de Stéphane Plaza, présentateur d’une émission sur M6 qu’il présente comme un « hétéro très homo ». Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, Yoann, le héros homosexuel, et Julien, le héros bisexuel, maintiennent une relation amoureuse. Mais Yoann tolère d’être un à-côté, et que Julien préfère les femmes : « Oh il aime trop les nanas. » Dans la pièce Commentaire d’amour (2016) de Jean-Marie Besset, Guillaume et Michael sont deux hommes mariés qui sortent ensemble. Dans le film « La Parade » (2011) de Srdjan Dragojevic, les hétéros se transforment peu à peu en hommes sensibles : « Je vois que tu es devenu sensible… » leur signale ironiquement leur entourage. Par exemple, Citron, l’hétéro, de par son travail, se retrouve à assurer la sécurité de la Gay Pride. Il se rapproche beaucoup de son ami gay Radmilo : « Toi et moi, finalement, on se ressemble assez. Peu importe qu’on soit gay ou… » Dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis, le groupe commando anti-mariage-gay et scandant des slogans hétérosexistes (« Attention = HÉTÉROSEXUALITÉ EN DANGER ! » ; « Nous devons sanctuariser la famille hétérosexuelle ! ») sont précisément homosexuels, soit assumés comme tels, soit refoulés. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, pour la mettre dans son lit et dans sa vie, Emma qualifie sa future amante Adèle comme l’archétype de « l’hétéro qui serait plutôt curieuse [de l’homosexualité] », de l’extérieur. Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, les héros hétérosexuels ont tous eu leur phase homo, et les héros homos banalisent leur désir homosexuel en le mettant sur le compte de la mode ou de la culture de leur adolescence : « C’était une bonne époque pour être homo. Le style androgyne était à la mode ; même les garçons hétéros portaient du maquillage et des bijoux, et se teignaient les cheveux. Je crois qu’une partie de Tielo aurait bien voulu être gay. Jusque-là, on avait tout fait ensemble, mais il avait toujours été le plus dévergondé de nous deux. […] Il s’est laissé draguer par des mecs une ou deux fois. » (Petra parlant des années 1980 et s’adressant à son amante Jane, p. 81) ; « Elles [Jane, la narratrice lesbienne en couple avec Petra, et Ute, la femme hétéro mariée avec Tielo] avaient échangé un baiser une fois alors qu’elles étaient ivres pendant un réveillon de la Saint-Sylvestre, leurs langues se touchant jusqu’à ce que l’une d’elles – Jane ne se rappelait pas laquelle – se dérobe. » (p. 32) Dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, Sergueï Eisenstein, homosexuel, sort avec un homme mexicain marié, Palomino Cañedo. Dans l’épisode 85 « La Femme aux gardénias » (2017) de la série Joséphine Ange-gardien, Albertine, l’héroïne lesbienne, a une liaison avec Lena, une chanteuse noire de jazz, alors qu’elle s’apprête à se marier avec Henri, pour faire un mariage de façade : l’hétérosexualité n’est que le miroir de l’homosexualité. « J’épouse Henri pour qu’on soit libres de vivre comme on l’entend. » (Albertine s’adressant à Lena). Dans l’épisode 5 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Otis le héros hétéro va voir « Hedwig and the Angry Inch » et offre une place à Éric son meilleur ami gay pour son anniversaire : ils s’y rendent tous les deux travestis en femmes. Dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion, Cyril, un des personnages hétéros, est présenté comme « un hétéro cool »… et d’ailleurs, on le voit se travestir en femme en porte-jarretelle dans la boîte gay Chez Eva.

Pour le héros gay qui se prend pour une fille, il ne lui semble pas rejoindre l’homosexualité quand il tombe amoureux d’un homme, mais bien l’hétérosexualité… alors qu’il pose quand même des actes homos concrets : « Je suis pas homo parce que je suis une fille attirée par un garçon. C’est on ne peut plus hétéro… » (Guillaume, le héros bisexuel du film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne) ; « Rupaul’s Drag Race : une émission de drag-queens que j’aime beaucoup. » (l’humoriste « hétéro » Arnaud Demanche se mettant dans la peau d’un internaute, dans son one-man-show Blanc et hétéro, 2019) ; etc.

Les hétéros et les homos sont tous les deux des êtres sous cellophane, des créatures du paraître, comme l’illustre le film « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger, et tant d’œuvres sur le « devenir objet ». « Vous êtes tous pareils, il n’y a que le visuel qui compte. Tous sans exception. » (Shawna s’adressant à Michael, le héros homosexuel du roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, p. 48) ; « Vous n’êtes qu’une bite avec une paire de mocassins. » (Martine mettant sur le même plan les homos et les hétéros, dans la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret) ; « Les hétérosexuelles ont toujours un métro de retard quand il s’agit de reconnaître leur attirance pour d’autres femmes. » (Oshen, la comédienne Océane Rose-Marie, lors de son concert à L’Européen de Paris, le 6 juin 2011) ; « À chaque fois j’arrivais à brouiller les pistes, en sortant avec une fille. Avec une copine, on a le droit d’avoir un copain. Sans copine, on est pédé. » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 160) ; « J’suis hétéro. J’ai dérapé. J’allais pas bien. Il était là. » (Didier par rapport à Bernard son « amant d’un soir », dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « D’après la spécialiste, les femmes hétéros veulent coucher avec d’autres femmes, pour vivre leur toute nouvelle fluidité sexuelle. C’était Les Lesbiennes pour les nuls. » (Tori dans le film « Elena » (2010) de Nicole Conn) ; « Les rockeurs, les chanteurs de charme en étaient quasiment tous. » (Gérard dans la comédie musicale Chantons dans le placard (2011) de Michel Heim) ; « Et puis ils sont mariés. Ils ont tous les jetons. » (Jean parlant de tous ses « plans cul »/clients homos de la gare) ; etc.

Par exemple, dans la pièce Angels In America (2008) de Tony Kushner, l’avocat Roy Cohn refuse de se définir « homo » et dit de lui-même en parlant à la troisième personne : « Roy Cohn est un hétérosexuel qui s’amuse avec les garçons. » Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdelatif Kechiche, Emma définit extérieurement Adèle comme l’archétype de « l’hétéro qui serait plutôt curieuse [de l’homosexualité] ». Dans la pièce Three Little Affairs (2010) de Cathy Celesia, Rachel, avant de révéler son amour lesbien à Ninette, se déclare avec assurance « 100% hétérosexuelle », pour s’assurer une couverture normative. Dans le roman J’apprends l’allemand (1998) de Denis Lachaud, Ernst se fait sucer dans le train par un « bon père de famille ». Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, Alfonso couche avec Joaquín, mais cache son homosexualité. Dans le film « Sils Maria » (2014) d’Olivier Assayas, Maria qui se présente comme « hétéro » joue le rôle d’Helena, lesbienne, et ce rôle déteint sur sa vie avec son assistante Valentine, et la perturbe énormément.

On trouve aussi des personnages « homos… très hétéros », passant d’une pratique amoureuse/sexuelle à l’autre afin de vraiment se rendre invisibles : « Vous êtes très crédible en hétérosexuel. » (Isabelle complimentant Pierre, le héros homosexuel de la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Je fais l’hétéro. Je le fais bien. » (Jefferey Jordan, homosexuel, dans son one-man-show Jefferey Jordan s’affole, 2015) ; « J’pensais que tous les chorégraphes étaient gays. Ils étaient auto-reverse. » (cf. une réplique de la pièce On vous rappellera (2010) de François Rimbau) ; « J’assume parfaitement mon hétérosexualité. J’ai des relations sexuelles avec Benjamin, une fois de temps en temps. Comme tout le monde. » (Arnaud, le héros homo qui ne s’assume pas en couple homo et qui peu à peu va se définir comme « un hétéro curieux », dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « C’est pas drôle d’être homo. Y’en a marre, je deviens hétéro. » (Fabien Tucci, homosexuel, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « Alors, Trompette en l’air, on s’est réveillé hétéro ? » (Adam homo s’adressant à son futur amant Éric, l’homo efféminé identifié de leur lycée, dans l’épisode 6 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn) ; etc. Par exemple, dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Jérémie, le héros homo sur le point de se marier avec son compagnon, découvre qu’il aime coucher avec les femmes. Dans le film « Camping 2 » (2010) de Fabien Onteniente, le très efféminé Patrick déclare qu’il a déjà fait le sosie d’Elvis Presley. Dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, Konrad, l’homosexuel, adopte un look de motard hétéro : il exerce d’ailleurs le métier de garagiste. Dans la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco, Édouard parfait son apparence « hétéro » pour mieux rassurer tout le monde… mais il est homo. Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Guen, le héros homosexuel, avoue qu’il a eu « une adolescence hétéro ». Dans le film « 22 Jump Street » (2014) de Phil Lord et Christopher Miller, Schmidt, en parlant de son collègue Jenko, dit qu’« il se prend pour Harvey Milk », pour assurer une couverture à leur mission d’espionnage dans la bibliothèque du campus où ils doivent enquêter. Dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie, Henri se fait passer pour un hétéro pour mieux draguer en douce le jeune Franck. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, tous les personnages homos sont (et se comportent comme des) hétéros. Dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, Marc et Engel sont deux amants virils, masculins. Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Vincent, le héros homosexuel, se force à se marier avec Sophie. Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, tous les personnages homosexuels, pourtant en couple fidèle, revendiquent parfois à la surprise générale une hétérosexualité ou posent un geste hétérosexuel entre eux. « Alors, on n’est pas si différents des hétéros, finalement ? » (Jurgen et Jane, p. 112) Par exemple, Jurgen (gay) et Jane (lesbienne) ne sont pas insensibles l’un à l’autre (« Cette fois-ci, ses sourcils levés donnèrent à Jurgen un air malicieux et Jane vit qu’il était beau, d’une beauté que Hollywood qualifie en général de dangereuse. », p. 112), même si le premier assumera ce trouble mutuel et pas la seconde. Jurgen, profite du fait que Jane soit bientôt maman et la seule personne homosexuelle du dîner mondain auquel ils participent, pour avoir à son encontre un surprenant geste déplacé : « Il glissa la main sous la table. Jane lui prit la main et la repose sur la table en se disant qu’il était dommage que la première personne qu’elle trouvait sympathique depuis son arrivée à Berlin ait été un tel connard. » (p. 114) Dans le film « Entre amis » (2015) d’Olivier Baroux, Astrid, la femme amriée, avoue à son mari Philippe qu’elle a « couché avec Jean Franco ». Philippe s’en étonne : « Je croyais qu’il était PD. » « Moi aussi. » avoue Astrid. Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, le Dr Katzelblum simule d’avoir une femme et d’être hétérosexuel. Dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer, Oren, israëlien, est marié à une femme et avec un enfant, et vit une double vie avec un amant, Tomas, à Berlin. Tomas couche avec Anat pour recoucher symboliquement avec Orien. Dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet, le couple « marié » Dominique et Marcel sont bien hétéros chacun de leur côté (ils partagent la même femme, Mireille !)

L’homosexuel, comme l’hétérosexuel, sont des hommes (ou des femmes) mythiques formatés, normés, agressifs. Par exemple, dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, Stephen, l’héroïne lesbienne, décrit M. Pujol, homosexuel, comme un homme aussi violent qu’une brute hétérosexuelle : « C’était le plus agressivement normal des hommes. » (p. 499) Le portrait de « l’hétérosexuel » Ralph Crossby, bizarrement très efféminé et précieux, dégage la même ambiguïté homosexuelle de l’hétérosexualité de l’homme-objet : « Ralph Crossby se tenait sur le seuil de la porte ouverte. Stephen remarqua qu’il était vêtu d’un complet immaculé de tweed gris qui avait une apparence trop neuve. Mais tout en lui semblait agressivement neuf, ses cheveux mêmes avaient un air de nouveauté, de maigres cheveux bruns qui luisaient comme si on les avait cirés. ‘Je me demande s’il les fait polir en même temps que ses chaussures’, pensa Stephen en l’observant avec intérêt. C’était l’un de ces hommes indéterminés qui ne sont ni grands ni petits, ni gros ni maigres, ni jeunes ni vieux, ni de sa bonne mine, ni précisément laids. Ainsi qu’aurait répondu sa femme si on le lui avait demandé, c’était tout juste ‘un homme’, ce qui le décrivait exactement, car ses seuls traits distinctifs étaient sa nouveauté et son expression hargneuse… sa bouche était intensément hargneuse. Lorsqu’il parlait, sa voix haut perchée avait un ton irrité. » (idem, p. 175)

Certaines créations pro-gays fonctionnent sur l’inversion entre hétérosexualité et homosexualité, pour prouver qu’elles sont semblables et interchangeables. « Est-ce que tout le monde est gay ? Est-ce que je suis dans la Quatrième Dimension ??? […] Il me faut un hétérosexuel de toute urgence ! » (Emily, la femme mariée dépassée le jour de son mariage par le coming out de son presque-futur-mari, dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz) ; « Un enfant, qu’il soit élevé par deux pédés du cul ou par un père et une mère, l’important, c’est qu’il ait de l’amour. » (Nadia, la mère porteuse hétéro dans le one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand) ; etc. Par exemple, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Danny, l’un des héros homosexuels, dans son synopsis cinématographique, veut créer « un univers où tout est inversé, un monde gay où les hétéros sont une minorité ». Dans le film « Were The World Mine » (2010) de Tom Gustafson, le but affiché des protagonistes homosexuels est « de rendre gays tous les hétéros ». Dans le film « 30° couleur » (2012) de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue, les hommes mariés se travestissent tous en femme. Dans le film « Le Roi de l’évasion » (2009) d’Alain Guiraudie, Armand, homo de 43 ans, vire sa cuti avec la jeune Curly, avant de revenir finalement aux hommes (plus âgés) ; et tous les hommes mariés du film sont présentés comme bisexuels, voire homos. Dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti, Lennon, le gros « hétéro » beauf, fait peu à peu son coming out et tombe amoureux fou de Martin sur qui pesait pourtant une forte présomption d’homosexualité et qui à la fin se révèle hétéro.

Fréquemment, les homos s’hétérosexualisent, les hétéros s’homosexualisent : « Maintenant, c’est de la merde, Paris ressemble à un musée pour vieux cons fachos, avec des gays (il prononce ‘géïzes’) qui tètent du petit lait électronique avec des airs ingénus et qui se branlent devant Xtube. Des petits moutons. On a transformé une armée de pédés rebelles qui dérangeaient le modèle hétéro en gays, c’est-à-dire en tarlouzes de droite incapables de réfléchir plus loin que le bout de leur bite. » (Simon le gay, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, pp. 23-24) ; « On les connaît, les hétéros… » (François, homo, ironisant avec Kévin son pote homo, dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy) ; etc. Par exemple, dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Jean, à l’hôpital, le jour de la naissance de son fils, panique et commence à faire une déclaration d’amour homosexuel à son beau-frère homosexuel Antoine, en essayant de l’embrasser sur la bouche, alors qu’il est pourtant hétérosexuel : « Je t’aime ! » Il a peur d’assumer sa paternité nouvelle.

Dans le discours des héros des fictions homo-érotiques, cette fusion entre « l’hétérosexuel » et « l’homosexuel » repose en général sur un fond sentimentaliste, spiritualiste, techniciste, artistique, mercantile, libertin, et traduit une indifférence et une violence : « Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas ; mais homo, bi, hétéro c’est pareil, on ne mange pas dans les assiettes cassées. » (le chauffeur taxi dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 120) ; « Tu sais, cariño, un jour, tu vas tomber amoureux. Si c’est un garçon, t’es homo. Si c’est une fille, t’es hétéro. […] Je me suis tapée toutes les filles de ma promo. Ça n’a pas fait de moi une lesbienne ! » (un des tantes de Guillaume, le héros bisexuel, en flagrant délit de déni de responsabilité, dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne) ; etc. Elle est au fond un outing homophobe s’abattant sur la différence des sexes. Par exemple, dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Alan est présenté comme un hétéro très homo : « Si c’est celui que je connais, il est aussi hétéro que moi. » lance Larry, l’un des héros homos. L’homosexualité est une projection identitaire et amoureuse complètement irréaliste à la base, mais que certains héros homosexuels imposent à leurs partenaires non-homosexuels en passant préalablement par la case « inversion des sexes » puis « hétérosexualité ». Par exemple, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, Engel traite tout le temps son futur amant (hétéro à la base) de « gonzesse » pour le dévaloriser et le faire basculer dans l’homosexualité. C’est aussi une projection médiatico-gay-friendly qui ne repose en réalité que sur la rumeur. Dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz, c’est de Cameron Drake, l’acteur l’hétéro recevant un Oscar pour son rôle de gay dans un film intitulé « Servir et protéger », qu’est venue l’homosexualité de son ancien prof de lettres Howard Brackett. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, « un hétéro et un homo se découvrent amoureux. Sans clichés, ni préjugés, il franchiront toutes les étapes avec beaucoup d’humour ». Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, soi-disant « hétéro », a des goûts musicaux très gays (cf. « Take on me » de A-ha), lave son linge avec la lessive OMO, et suscite des sentiments chez Rémi. Rémi lui-même ne se dit pas « homo » et continue de dire que c’était une affaire de « personnes ».

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) La personne homosexuelle est une réalité fantasmée, non une espèce réelle et une identité profonde :

Je vous renvoie à tous les mannequins bodybuildés des revues mensuelles de la presse gay mondiale, aux clichés de Victor Banda et Francesco d’Macho (deux mannequins qui se sont prêtés au jeu du photographe Joan Crisol en se transformant en poupées Ken homosexuelles sous emballage cartonné pour le shooting photos Gayperman : Wonna Play With Me ? montré dans la revue Zero n°93 de décembre 2006/janvier 2007), ainsi qu’aux deux poupées Barbie figurant le couple lesbien sur les affiches de l’association homosexuelle basque Gehitu.

La naissance de l’homosexuel en tant que nomenclature identitaire et amoureuse a une date précise : 1869. « C’est un Hongrois, le docteur Benkert, qui, en 1869, crée le terme d’homosexualité et demande au ministre de la Justice l’abolition de la vieille loi prussienne contre celle-ci. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine (1992), p. 155) ; « Tout compte fait, le discours médical du XIXe siècle a transformé les comportements sexuels en identités sexuelles. » (idem, p. 156) ; « Le terme homosexualité a été forgé dans l’Europe contemporaine puisqu’il apparaît sous la plume d’un psychiatre hongrois en 1869 (‘hétérosexuel’ apparaîtra peu après.). » (Daniel Borillo et Dominique Colas, L’Homosexualité de Platon à Foucault (2005), p. 10) C’est la raison pour laquelle, de manière très inconsciente, beaucoup de personnes décrivent « l’homosexuel » comme une caricature (et heureusement ! Personne ne peut se réduire à ses désirs et tendances sexuelles) et en même temps comme une race : « Je ne reproche aux hétéros que le fait qu’ils nous reprochent quelque chose. Je ne reproche qu’une certaine forme de racisme. » (Pierre Démeron au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 3 avril 1969). Par exemple, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dit que « l’homosexuel » est « une caricature vivante » (p. 102). Selon Marcel Proust, la catégorie des hommes invertis formait une « race », oui ! vous avez bien lu, une race « sur qui pèse une malédiction et qui doit vivre dans le mensonge et la parjure ».

Et comme aujourd’hui, dans notre société actuelle, on tend à effacer cet acte de naissance d’où a émergé la bipolarité « les homos/les hétéros », en prétextant que la communauté homosexuelle est forcément « communautariste » (ce qui n’est pas systématique), qu’elle ne doit pas réfléchir sur la réalité et les spécificités de son unique socle – le désir homosexuel –, ni rentrer dans la logique marchande de compartimentation identitariste cloisonnante (« les » hétéros par-ci, « les » homos par-là, et tous leurs sous-genres : bis, transgenres, transsexuels, bears, fem, butch, minets, etc. etc.), certains individus gays s’inquiètent à juste raison de la disparition du particularisme désirant homosexuel : « Assistons-nous à la mort de l’homosexualité ? La créature médicale créée au XIXe siècle, avec sa sub-culture et ses prétentions d’identité spécifique, semble sombrer. » (Néstor Perlongher, « Avatares De Los Muchachos De La Noche », dans l’essai Prosa Plebeya (1997), p. 56)

En réalité, je crois que « l’homosexuel » est un personnage que croient revêtir les personnes homosexuelles pratiquantes, et qui n’est autre que l’homme invisible nommé « l’androgyne », cet être mythique qui signe la déni de la réalité de la différence des sexes en soi et chez les autres humains. « Pendant quelques années, je me suis sentie un peu en marge. Ni homme, ni femme, la figure de l’androgyne me fascinait mais je ne voyais pas comment concilier ma soi-disant virilité avec ce qui faisait de moi une femme, d’autant que j’étais censée être hétérosexuelle. Un jour, je me suis découverte lesbienne, et rétrospectivement je crois que l’union s’est faite en moi. » (cf. l’article « De la virilité des lesbiennes » posté par un dénommé « Septembre » dans www.yagg.com le 16 janvier 2010) ; « Hétérosexuels et homosexuels sont des mots barbares, des qualificatifs dont se parent et s’accablent des hommes mutilés qu’on apprend ou qui s’apprennent à réprimer des envies parfaitement naturelles. » (Pierre Démeron, homosexuel de 37 ans, au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 3 avril 1969) ; etc. Il est d’ailleurs décrit comme un être mythique, un messager divin voire Dieu : « Pendant le dîner, nous avons appris que l’esthéticienne avait été hétérosexuelle avant d’être touchée par la grâce. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 156) Par exemple, dans le documentaire « Due Volte Genitori » (2008) de Claudio Cipelleti, Rita, une mère d’une personne homosexuelle parle, de manière fort juste, d’« un fantasme appelé ‘l’homosexuel’ ».

b) La personne hétérosexuelle est une réalité fantasmée, non une espèce réelle et une identité profonde :

L’hétérosexualité est pensée comme une nature, une espèce existante : « Quoi qu’il en coûte, quelles que soient les conséquences je dis qu’il est indispensable de vivre son homosexualité comme les hétéros vivent leur hétérosexualité : naturellement. » (Antoine, homosexuel, dans le journal La Dépêche datée du 21 octobre 2015)

La créature hétérosexuelle est de plus en plus considérée comme préhistorique, voire même éternelle et ontologique : « Nous dont les enfances ont été et continuent d’être bafouées par l’hétérosexisme dominant ! » (Jacques Fortin, Homosexualités, l’adieu aux normes (2000), p. 7) La communauté homosexuelle n’est pas étrangère à cette croyance, étant donné que c’est elle-même qui l’a construite. Par exemple, Gustav Jäger (1832-1917) distinguait homosexuels actifs et passifs. Le passif est le féminin, l’actif masculin et même hyper-viril et comme tel, il est même plus masculin que l’homme « normal », c’est-à-dire hétérosexuel. » (Philippe Simonnot dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 169) Certaines personnes homosexuelles font de l’hétérosexualité une essence évidente, une nature humaine spontanée, qui va se soi : « Les hétéros n’ont pas besoin de se dire ! (idem, p. 41) Elles font barrage à la réflexion sur l’hétérosexualité. Selon elles, l’hétérosexualité, « ça ne se discute, ça ne s’avoue pas, cela va sans dire. » (idem, p. 42) Affaire classée, dit-on. Même des grands théologiens moralistes catholiques, tels que Tony Anatrella, tombent dans le panneau de confondre la différence des sexes avec l’hétérosexualité : « L’homosexualité est le résultat d’un complexe psychologique et d’un inachèvement de la sexualité qui ne s’achemine pas vers l’hétérosexualité. » (Tony Anatrella, Le Règne de Narcisse (2005), p. 76) Par exemple, dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, l’homme réel est sérieusement confondu avec l’homme-objet.

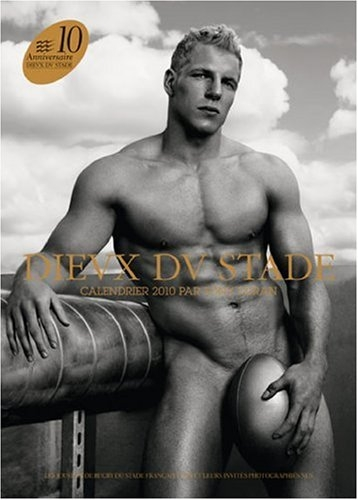

Calendrier « Les Dieux du Stade »

Or l’hétérosexualité n’est pas du tout une réalité lointaine et tangible. Elle est au contraire très récente, presque aussi récente que l’homosexualité, puisqu’elle est née un an après elle, en 1870 ; et qu’en plus, même dans le langage courant, elle arrive bien après le terme « homosexuel », comme le souligne Élisabeth Badinter dans son essai X Y de l’identité masculine (1992) : « Le mot ‘hétérosexualité’ n’est utilisé qu’à partir des années 1890. » (p. 238). L’hétérosexualité, temporairement et symboliquement, découle de l’homosexualité. « L’hétérosexualité elle-même n’est historiquement qu’une conséquence, un vague avatar de cet érotisme de soi. » (François Cusset, Queer Critics (2002), p. 21) Cela est si révélateur de ce qu’est véritablement l’hétérosexualité : un désir homosexuel pas encore déployé/assumé. Selon Harvey Fierstein, ce qui effraie le plus de si nombreux hommes hétérosexuels dans l’homosexualité, c’est la peur « qu’ils puissent aimer ça ». (Harvey Fierstein cité dans le Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 190) Mettre l’hétérosexualité du côté de la compulsivité, des désirs superficiels et égocentrés, c’est tout à fait juste. Dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, il est question justement d’« hétérosexualité compulsive » (« c’est-à-dire d’une hétérosexualité qui répond moins aux besoins profonds de l’individu qu’à sa peur d’être homosexuel », p. 186) : des hommes ou des femmes à l’orientation sexuelle imprécise et tourmentée, cherchent à se prouver qu’ils peuvent plaire aux filles (ou aux garçons, dans le cas des femmes lesbiennes refoulées) parce qu’au fond, ils n’en sont pas si sûrs…

Série « Les Bleus : Premiers pas dans la police »

Les hétéros sont des créatures venues de la médecine légale et du cinéma. En aucun cas ils sont réductibles à l’Humanité dans sa grande majorité. Nous ne vivons pas dans un monde hétéro. Penser cela est un non-sens historique et victimisant. « Aujourd’hui comme hier, l’humanité se partage en hommes et femmes et non, comme voudraient le faire croire ceux-ci, entre homosexuels et hétérosexuels (les derniers étant d’ailleurs, voudrait-on nous persuader, que des homosexuels qui s’ignorent ou se contiennent). On n’est pas humain sans être homme ou femme. » (Michel Schneider, La Confusion des sexes (2007), p. 124) ; « C’est le XIXe siècle bourgeois qui a voulu figer les choses pour enfermer les gens dans des petites cases. » (cf. l’émission « Les Enfants d’Abraham » sur l’homoparentalité, spéciale « Adoption homosexuelle : Pour ou contre ? », sur la chaîne Direct 8, mardi 1er décembre 2009) ; « On ne semble pas remarquer que la revendication du ‘mariage homosexuel’ ou de ‘l’homoparentalité’ n’a pu se formuler qu’à partir de la construction ou de la fiction de sujets de droits qui n’ont jamais existé : les ‘hétérosexuels’. C’est en posant comme une donnée réelle cette classe illusoire de sujets que la question de l’égalité des droits entre ‘homosexuels et hétérosexuels’ a pu se poser. Il s’agit cependant d’une fiction, car ce n’est pas la sexualité des individus qui a jamais fondé le mariage, ni la parenté, mais d’abord le sexe, c’est-à-dire la distinction anthropologique des hommes et des femmes. » (Sylviane Agacinski dans le journal Le Monde, le 22 juin 2007) ; etc.

Le monde hétéro est celui de la technique, des médias, des arts. Parfois, « les hétéros » sont même montrés nus sous vitrines, animalisés (et non sans raison ! : plus on réifie les êtres humains, plus on les bestialise !) : cf. l’essai au titre ironique Nos Amis les hétéros (2004) de François Reynaert, le film documentaire « La Domination masculine » (2009) de Patric Jean (montrant bien que l’hétérosexualité est le monde de la poupée), etc. Dans la réalité concrète, la personne la plus hétérosexuelle qui soit, c’est le prostitué masculin ou la prostituée, c’est-à-dire quelqu’un habité par un désir machiste, et se soumettant à celui-ci en participant à sa mise en pratique. Les prostitué(e)s sont les actualisations extrêmes et partielles d’un personnage androgyne qui n’a jamais réussi à s’incarner pleinement : « Cette femme blanche heureuse qu’on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l’effort de ressembler, à part qu’elle a l’air de beaucoup s’emmerder pour pas grand-chose, de toute façon je ne l’ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu’elle n’existe pas. » (Virginie Despentes, King Kong Théorie (2006), p. 13) L’hétéro est plus proche du super-héros des dessins animés et des bandes dessinées que du réel. Par exemple, dans leur essai Le Cinéma français et l’homosexualité (2008), Anne Delabre et Didier Roth-Bettoni se sont d’ailleurs amusés à créer un joli néologisme entre le terme « hétéros » et « super-héros » : ils parlent des « beaux (hét)héros » (p. 48). Le philosophe Gilles Deleuze écrit bien que « nous sommes hétérosexuels statistiquement et molairement » et non humainement (Gilles Deleuze cité dans l’essai L’Homosexualité de Platon à Foucault (2005) de Daniel Borillo et Dominique Colas, p. 91).

Certains chercheurs nous parlent de l’homosexualité (Mary McIntosh, Jeffrey Weeks, John D’Emilio, Gayle Rubin, etc.) et de l’hétérosexualité (Hansen, Jonathan Katz, etc.) comme des constructions relativement modernes et récentes de la pensée contemporaine sur la sexualité. Sur l’hétérosexualité en tant qu’invention (scientifique et médiatique), je vous conseille fortement la lecture de l’article « The Invention Of Heterosexuality » de Jonathan Ned Katz publié dans la revue Socialist Review (1990) ; ainsi que de l’essai Anticlimax : Women’s Press (1990) de Sheila Jeffrey. Virginie Despentes, dans son essai King Kong Théorie (2006), dénonce à juste titre « la distinction des genres telle qu’imposée politiquement autour de la fin du XIXe siècle, l’obligation du binaire » (p. 112) (… même si elle remplace malheureusement le terme « sexe » par celui de « genre »). Comme le démontre la biopic « Dallas Buyers Club » (2014) de Jean-Marc Vallée (avec le héros hétérosexuel Ron, qui se fait rejeter de chez lui par ses voisins et taguer sur sa maison « DANGER, SANG DE PÉDÉ ! » simplement parce qu’il a le Sida), l’apparition du virus HIV a funestement contribué à donner une consistance à l’hétérosexualité, et à justifier l’alignement entre l’hétérosexualité et l’homosexualité.

Dans son essai La Pensée Straight (2001), Monique Wittig dénonce « l’aspect fondateur de l’hétérosexualité et prétend que celle-ci n’est ni naturelle, ni un donné : l’hétérosexualité est un régime politique. » Cette philosophe lesbienne donne apparemment une très bonne définition de l’hétérosexualité : « Quand je pose le terme hétérosexualité, je me trouve en face d’un objet non existant, un fétiche, une forme idéologique massive qu’on ne peut pas saisir dans sa réalité, sauf dans ses effets, et dont l’existence réside dans l’esprit des gens d’une façon qui affecte leur vie toute entière, la façon dont ils agissent, leur manière de bouger, leur mode de penser. Donc j’ai affaire à un objet à la fois réel et imaginaire. » (Monique Wittig, « À propos du contrat social », dans l’essai Les Études gays et lesbiennes (1998) de Didier Éribon, p. 61) Cet « objet à la fois réel et imaginaire » dont elle parle, je lui donne pour ma part le nom de « réalité fantasmée ». Ceci étant dit, là où je ne suis plus d’accord avec Wittig, c’est que juste après avoir décrit la superficialité semi-incarnée de l’hétérosexualité, elle confond cette réalité mythique avec la réalité positive du couple femme-homme non-hétérosexuel, puisqu’elle soutient que « vivre en société, c’est vivre en hétérosexualité ». Elle ne mène pas son intuition jusqu’au bout. Dommage.

Le terrain de la réflexion sur le concept d’« hétérosexualité » est quasiment vierge. C’est hallucinant de voir l’aveuglement général dans ce domaine. Ceux qui ne se sentent pas homos se croient maintenant obligés d’assurer qu’ils sont « hétéros » ; et ceux qui se sentent homos ne veulent surtout pas être étiquetés « hétéros » mais tiennent absolument à ce que le reste de la Planète le fasse. Personne ne va remettre en cause cette foutue « hétérosexualité » (et surtout cette foutue bipolarité « hétéros/homos »), présentée comme naturelle, universelle, et éternelle, alors qu’elle est tout sauf cela. Elle est manichéenne en ses fondements. Dans son essai L’Invention de la culture hétérosexuelle (2008), Louis-Georges Tin souligne à raison « l’absence de réflexion sur l’hétérosexualité » (p. 6), la naturalisation forcée du Couple (naturalisation qui gomme la liberté qu’il a eu de se former)… mais il fait l’erreur d’associer cette violation de l’amour, cet artifice, à tous les couples femme-homme : « La pratique hétérosexuelle est universelle. » (p. 9)

Il n’y a que l’Église catholique qui a vraiment ouvert les yeux sur la supercherie de l’hétérosexualité. Dès le Moyen-Âge (à mon sens le véritable terreau idéologique de l’hétérosexualité), Elle s’était déjà opposée à l’hétérosexualité : « Les hommes d’Église réprouvaient non seulement l’adultère, inhérent à la logique courtoise, mais plus généralement cette promotion nouvelle de l’amour, de la femme et du couple. » (Louis-Georges Tin, L’Invention de la culture hétérosexuelle (2008), p. 80) Mais Louis-Georges Tin réduit ces oppositions à une peur superstitieuse, chez les ecclésiastiques, de la sexualité (« Les hommes d’Église s’opposent à la culture hétérosexuelle surtout parce qu’elle est sexuelle. », p. 194) alors qu’à mon avis, la méfiance de l’Église est plus noble et positive que cela : avant tout le monde, Elle s’oppose à la culture hétérosexuelle parce qu’Elle a senti qu’elle était irréelle, réifiante, bisexuelle, individualiste, peu responsabilisante et peu aimante.

L’Église Catholique est finalement la seule institution humaine à avoir compris la gémellité de violence de l’homosexualité et de l’hétérosexualité, et à s’être opposée à l’hétérosexualité. Par exemple, en Suisse, après le Concile Vatican II (1962-1965), en 1975, es prêtres catholiques romains et les conseillers synodaux suisses dénoncent l’hétérosexualité : ils mettent exactement sur le même plan les « couples » homos et les « couples hétéros ». « À leurs yeux, et dans les années septantes en Suisse, l’hétérosexualité est une perversion, parce que c’est un homme et une femme qui ne veulent pas avoir d’enfant. » (Thierry Delessert dans l’émission radio L’Invité de la Rédaction, spéciale « Thierry Delessert, spécialiste de l’histoire de l’homosexualité en Suisse », sur RTS, le 29 août 2016) La preuve que le Concile Vatican II était vraiment inspiré.

c) La personne hétérosexuelle se rapproche de la bisexualité et de l’homosexualité plus que de la relation d’amour entre une femme et un homme ; La personne homosexuelle se rapproche de la bisexualité et de l’hétérosexualité plus que de la relation d’amour entre une femme et un homme

À la base (et au fond), l’hétérosexualité est un écran que s’est créé la personne bisexuelle pour ne pas assumer sa fragilité et son homosexualité : « Je devais ne plus me comporter comme je le faisais et l’avais toujours fait jusque-là. Surveiller mes gestes quand je parlais, apprendre à rendre ma voix plus grave, me consacrer à des activités exclusivement masculines. Jouer au football plus souvent, ne plus regarder les mêmes programmes de télévision, ne plus écouter les mêmes disques. Tous les matins en me préparant dans la salle de bains je me répétais cette phrase sans discontinuer tant de fois qu’elle finissait par perdre son sens, n’être plus qu’une succession de syllabes, de sons. Je m’arrêtais et je reprenais ‘Aujourd’hui je serai un dur’. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 166) ; « Si Dieu voulait transformer un homo en hétéro, Il aurait le pouvoir de le faire, j’en suis certain. » (Alexander, homosexuel, dans le documentaire « Du Sollst Nicht Schwul Sein », « Tu ne seras pas gay » (2015) de Marco Giacopuzzi) ; « Tous homos ! Oui, ils ont des femmes et des enfants mais ils te disent sans scrupules que tu leur plais et qu’ils ont envie de toi. » (Sophie, homme transsexuel M to F, se plaignant des hommes mariés louant ses services, cité dans la biographie du Père Jean-Philippe, Que celui qui n’a jamais péché… (2012), p. 306) ; « RuPaul est une sorte de gourou, de Dalaï Lama pour la communauté homo. Mais il y a beaucoup d’hétéros qui regardent aussi. » (Rich Juzwiak, homosexuel, parlant de l’émission de télé-réalité transsexuel aux USA Rupaul’s Drag Race, dans le documentaire « Tellement gay ! Homosexualité et Pop Culture », « Inside » (2014) de Maxime Donzel) ; « J’enlevais mon masque d’hétéro pour mettre mon masque d’homo, et inversement. » (Dan Savage parlant de la difficulté de faire son coming out, idem) ; etc.

Ne perdons pas de vue que l’hétérosexualité est un prolongement de l’homosexualité. David Halperin a tout à fait raison de rappeler que le terme d’homosexualité « ne s’inscrit pas, au départ, dans un système binaire de classification sexuelle comme pôle opposé de ‘hétérosexualité » (cf. l’article « Homosexualité » de David Halperin, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 256) L’hétérosexualité, initialement n’est pas l’opposé de l’homosexualité, mais uniquement son revers gémellaire, sa face B (comme Bisexuel). « Freud tient à souligner qu’entre un homosexuel et un hétérosexuel il y a une ‘parenté psychologique’. » (Xavier Thévenot, Homosexualités masculines et morale chrétienne (1985), p. 157) ; « Freud l’avait dit avant moi. Il y a en nous tous ET un homosexuel ET un hétérosexuel. » (Pierre Démeron, homosexuel de 37 ans, au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 3 avril 1969) ; « L’homosexualité, je le répète, est souvent l’‘érotisation’ d’une rivalité mimétique. Le désir portant sur l’objet de cette rivalité, objet qui n’est même pas nécessairement sexuel, se déplace vers le rival lui-même. Le rival n’étant pas nécessairement du même sexe – puisque l’objet n’est pas nécessairement sexuel – cette érotisation de la rivalité peut se produire comme hétérosexualité. À mon avis, il n’y a donc aucune différence structurelle entre le type d’homosexualité et le type d’hétérosexualité dont nous parlons en ce moment. » (René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978), p. 482) ; etc. C’est pourquoi on ne peut absolument pas être d’accord avec Alberto Mira quand il écrit que « l’expérience homosexuelle n’est pas symétrique à l’expérience hétérosexuelle » (Alberto Mira, De Sodoma A Chueca (2004), p. 246 et p. 329). L’homosexualité ne se dissocie que de l’amour femme-homme aimant ; mais elle reste la source de son clone surnommé « hétérosexualité ».

Ce n’est pas un hasard si l’homme hétérosexuel est parfois présenté comme une espèce en voie de disparition. « On pense le mettre au zoo. » (Denis en parlant en boutade de son ami « hétéro », dans le documentaire « Une Vie de couple avec un chien » (1997) de Joël Van Effenterre) Avec la Queer & Gender Theory (qui ne veut plus qu’on se définisse en tant qu’« homo », « hétéro », « bis », « trans », mais en tant qu’« individu en perpétuelle auto-construction » et en tant qu’« amoureux »), avec de surcroît la tendance de l’hétérosexualité à se muter chroniquement en bisexualité ou en homosexualité selon les époques, on a maintes fois l’occasion de découvrir que l’hétérosexualité est une réalité temporaire, magique, de transition, une bisexualité qui veut se vivre sans se dire. « Pas plus qu’il n’y a des gens purement hétérosexuels, il n’y a de purs homosexuels. Les expressions ‘homosexuel’ et ‘hétérosexuel’ ne sont que des mots, des têtes de chapitres au-dessous desquelles chacun peut écrire ce qui lui plaît. Elles n’ont pas un sens fixe. » (Georg Groddeck, Le Livre de ça (1923), cité dans l’essai L’Homosexualité de Platon à Foucault (2005) de Daniel Borillo et Dominique Colas, p. 380)