Eau

NOTICE EXPLICATIVE

« Eh, oh, ce matin, y’a Chloé qui s’est noyée. Dans l’eau du ruisseau, j’ai vu ses cheveux flotter. Là-bas, sous les chênes, on aurait dit une fontaine, quand Chloé a crié, quand sa p’tite tête a cogné, la la la la la…[…] Chloé, ma moitié, ce matin s’en est allée. » (cf. la chanson « Chloé » de Mylène Farmer)

Parfum de Jean-Paul Gaultier

Quand il y a des baigneurs, des piscines, des ports, ou une plage, l’homosexualité n’est jamais loin… Les peintres Pierre et Gilles ou encore le couturier Jean-Paul Gaultier l’ont bien compris, et en ont fait leur fond de commerce.

Le motif du poisson ou du marin homosexuel dans les fictions homo-érotiques, au-delà de l’image d’Épinal sucrée, symbolisent tout simplement que le désir homosexuel est un refus de s’incarner dans la vie et le corps terrestres, une peur de la sexualité, un mode de vie parfois chaotique et irréel, un désir de se prendre pour l’androgyne et de se fondre narcissiquement dans l’étang spéculaire magique qu’il nous tend.

Et le motif récurrent de l’enfant noyé représente, par voie de conséquence, le refus d’être unique, l’angoisse de voir mourir sa moitié androgynique aquatique qui nous fait croire à notre toute-puissance, un (fantasme de) viol ou un (fantasme d’) inceste. Il est le cri de notre orgueil humain démesuré.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Île », « Scatologie », « Voyage », « Planeur », « Homme invisible », « Amant narcissique », « Désir désordonné », « Scatologie », « « Un Petit Poisson, Un Petit Oiseau » », « Ennemi naturel », « Sirène », « Clonage », « Fusion », « Vent », « Petits Morveux », « Liaisons dangereuses », « Femme allongée », « Prostitution », à la partie « Pont » du code « Symboles phalliques », à la partie « Sang » du code « Mariée », à la partie « Fantasme pour les uniformes et les militaires » du code « Défense du tyran », à la partie « Laverie » du code « Innocence », à la partie « Prison » du code « Entre-deux-guerres », et à la partie sur la mer et le fantasme du vieux marin dans le code « Bobo », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

a) Les deux pédés dans l’eau :

Film « Tu n’aimeras point » d’Haim Tabakman

Très souvent dans les fictions, on retrouve le motif de l’eau : cf. le film « It’s In The Water » (1999) de Kelli Herd, le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, le film « J’ai rêvé sous l’eau » (2009) d’Hormoz, la chanson « Fontaine » de Nicolas Bacchus, la B.D. La Chair des pommes (2006) de Freddy Nadolny Poustochkine (avec le jet d’eau), la chanson « Mon Coloc » de Max Boublil (avec le colocataire homo qui économise l’eau car il est écolo), le roman Ciel liquides (1990) d’Anne F. Garréta, le film « La Fontaine d’Aréthuse » (1949) d’Ingmar Bergman, le film « La Rivière » (1996) de Tsai Ming-liang, le ballet Alas (2008) de Nacho Duato, le roman Histoire d’eaux (2002) d’Emmanuel Pierrat, le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider (avec Laurent, l’un des deux héros homos, dont le nom de famille est « Fontaine »), le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec Dotty, l’héroïne lesbienne face à la mer, et Prentice, l’auto-stoppeur hétéro, l’homme aquatique par excellence), le film « Le Bain » (2012) de Joao Vieira Torres, le film « Let It Go » (2012) d’Émilie Jouvet (avec le canal de l’Ourq), le film « Lost Portraits : Ted » (1985) de Ricardo Nicolayesky (avec le héros filmé dans une baignoire), le film « Bleus Cycle » (2013) de François Labarthe, le roman Nous sommes l’eau (2014) de Wally Lamb, le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent (avec Charlène, l’héroïne lesbienne en méditation mélancolique sur ses nouveaux émois lesbiens, face au lac), la chanson « Retenir l’eau » de Mylène Farmer, le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela (avec la balade en barque sur le lac), le roman Le Bonheur comme l’eau (2021) de Chinelo Okparanta, etc.

« J’aime bien être au bord de l’eau. C’est agréable. » (Henri s’adressant à son ami Franck, dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie) ; « C’est un moment fort où se réveille l’eau qui dort, un moment clair où je me confonds à ta chair. […] Dans ces eaux troubles fais-moi plonger. » (cf. la chanson « Les Voyages immobiles » d’Étienne Daho) ; « Je ne joue pas dans son groupe de pédés aquatiques. » (Kévin se moquant de l’équipe de waterpolo entraîné par Rainer, dans le film « Die Welle », « La Vague » (2009) de Dennis Gansel) ; « Parfois, j’aimerais être engloutie. » (Fanny, l’héroïne bisexuelle de la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat) ; « Je veux juste flotter. » (Suki, l’héroïne lesbienne voulant rejoindre son amante Kanojo à la piscine dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « Et s’il n’y a pas d’eau ? » (Marco remettant humoristiquement en question le plan idyllique d’avenir amoureux que lui propose Tommaso, dans le film « Mine Vaganti », « Le Premier qui l’a dit » (2010) de Ferzan Ozpetek) ; « On sera tous purifiés par l’eau chaude. » (la figure de Sergueï Eisenstein, homosexuel, s’adressant à son amant Palomino, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; etc.

C’est un thème qui n’a pas l’air spécifiquement homosexuel. Mais à bien y regarder, on se rend compte que l’eau fait l’objet d’un traitement spécial dans les créations du désir homosexuel. Pour commencer, on se rend compte qu’elle est parfois le déclencheur de l’amour homosexuel. Par exemple, dans le film « Une si petite distance » (2010) de Caroline Fournier, un dégât des eaux crée la rencontre lesbienne entre deux voisines de pallier. Ensuite, on voit que l’eau, en tant que flux d’énergie, sert de métaphore idéale à l’élan qu’est le désir homosexuel : « Aujourd’hui, les enfants, nous allons étudier les chutes d’eau, annonça Mrs Thaityallam. Je veux que vous tiriez un trait vertical dans vos cahiers. D’un côté, inscrivez ‘cascade’ et de l’autre ‘chutes d’eau’. » (Abha Dawesar, Babyji (2005), p. 56) ; « T’es pas à la rivière ? On se baigne. » (Oliver s’adressant à son futur amant Elio, dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino) ; « Viens te baigner. » (Elio s’adressant à Oliver, idem) ; etc.

Film « Dream Boy » de James Bolton

Dans le film « Frauensee » (« À fleur d’eau », 2012) de Zoltan Paul, Rosa est gardienne des lacs et des cours d’eau. Dans le film « Néa » (1976) de Nelly Kaplan, Sibylle Ashby vit en famille dans une luxueuse villa des bords du lac Léman. Dans le téléfilm « L’Homme que j’aime » (2001) de Stéphane Giusti, Lucas, homosexuel, est maître-nageur. Dans le film « Week-end » (2012) d’Andrew Haigh, l’un des deux héros homos, Russell, exerce à Londres le métier de maître-nageur. À la remarque ironique de son copain Glen (« Y’a pas de honte à être maître-nageur… »), on comprend que révéler qu’on est maître-nageur, c’est comme faire son coming out. La piscine et l’homosexualité sont mis sur le même plan ! Dans le film « La Mala Educación » (« La mauvaise éducation » 2003) de Pedro Almodóvar, Enrique Goded habite au « 11, avenue Del Agua ». Dans le film « Deux garçons, une fille, trois solutions » (1993) d’Andrew Fleming, les trois amis partent ensemble se baigner dans un lac et finissent par se rapprocher extrêmement. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas et son amant François possèdent un bungalow en bords de mer. Dans la pièce Et Dieu créa les fans (2016) de Jacky Goupil, Tom, le fan de Mylène Farmer, se voit conseiller par son médecin de « persévérer » pour sortir de sa pathologie. Il entend dans cet encouragement une invitation à le draguer, et prend le prétexte de la reprise de la piscine : « La natation ? » Dans le film « 120 battements par minute » (2017) de Robin Campillo, on voit des corps d’amants dans l’eau.

Dans le film « Jongens » (« Boys », 2013) de Mischa Kamp, l’invitation homosexuelle prend toujours la forme de l’expérience aquatique (comme pour figurer l’expression « se jeter à l’eau ») : « Qui vient nager ? » (Stef) ; « Viens, on nage encore. » (Marc s’adressant à son futur amant Sieger) ; « Ça te dit de nager ce soir ? » (idem) ; etc. À un moment, avant leur premier baiser, ils font la planche ensemble sur l’eau d’un étang. C’est sur la plage que les deux amants Marc et Sieger vivent pour la première fois leur amour sans frein. Marc, allongé avec son amant sur le sable, regarde les mouettes et lui dit : « Si on passait notre vie ici ? »

L’eau remplace parfois le fluide du sperme : « La chasse d’eau, c’est mon éjaculation. Dès qu’un beau gosse me sort sa jolie queue molle et commence à la manipuler, je gicle. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 82)

b) L’engouement homosexuel pour la mer :

Film « Querelle de Brest » de Rainer Werner Fassbinder

Les intrigues des œuvres fictionnelles traitant d’homosexualité se déroulent souvent dans les ports, à la plage, ou face à la mer : cf. la pièce Deux garçons, la mer (2014) de Christophe Garro, le film « Il Mare » (1962) de Giuseppe Patroni Griffi, le film « El Mar » (2000) d’Agusti Villaronga, les romans La Promenade au phare (1927) et Les Vagues (1931) de Virginia Woolf, le film « Plage(s) » (2014) de Lucie Szechter, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot (avec la séquence dans les docks portuaires), la chanson « Un Homme à la mer » d’Étienne Daho, la pièce La Star des oublis (2009) d’Ivane Daoudi, le film « 510 mètres sous la mer » (2008) de Kerstin Polte, le roman Le Bateau brume (2010) de Philippe Le Guillou, le film « Céline et Julie vont en bateau » (1974) de Jacques Rivette, le film « Regarde la mer » (1997) de François Ozon, la couverture de l’album Innamoramento de Mylène Farmer, le film « And Then Came Summer » (« Et quand vient l’été », 2000) de Jeff London, le vidéo-clip de la chanson « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer, la chanson « Parler aux mouettes » de Stefan Corbin, le vidéo-clip de la chanson « The Edge Of Glory » de Lady Gaga (avec le cérémonie de mariage gay sur la place), le film « To The Marriage Of True Minds » (« Au mariage de nos âmes loyales », 2010) d’Andrew Steggall (avec le voyage en bateau de deux jeunes Irakiens), le film « Crustacés et coquillages » (2005) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, le film « Boat Trip » (2003) de Mort Nathan, le film « La Croisière » (2011) de Pascale Pouzadoux, la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi (évoquant le fleuve), le film « Broderskab » (« Brotherhood », 2009) de Nicolo Donato, le tableau Jeune homme nu assis près de la mer (1836) d’Hippolyte Flandrin, le film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser (avec l’idylle homosexuelle dans une cité balnéaire désaffectée), le roman La Vie privée (2014) d’Olivier Steiner (avec un huis clos dans une maison en bord de mer), la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, le film « Seul le feu » (2013) de Christophe Pellet, le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras (avec Dany, le héros homo embarqué sur un paquebot de croisière), la chanson « Alice et Alfred » de Jean Guidoni, la chanson « Les Amants » des Rita Mitsouko, la chanson « Le Long des berges grises » de Reda Caire, etc. Par exemple, dans le film « Verde Verde » (2012) d’Enrique Pineda Barnet, dans un bar du front de mer de la Havane, Alfredo invite Carlos dans son loft sur le port. Dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Luther, l’un des héros homos bobos, habite une maison-bateau en Californie. Dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare , Jean, le héros homo, fait un play-back sur la chanson « Sous le vent » de Garou et Céline Dion, déguisé en marin.

Film « Marin On The Docks » de Jean-Paul Gaultier

Les personnages homosexuels parlent souvent de la mer : « Dans la famille Mer [on entend « Mère »], je voudrais la grand-mère. » (Laure, l’héroïne lesbienne, à son père, pendant le Jeu des 7 familles, dans le film « Tomboy » (2011) de Céline Sciamma) Par exemple, dans son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines (2011), le travesti Charlène Duval dit qu’« elle a le pied marin ». Dans la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander, Pretorius, le vampire homosexuel, raconte qu’il aime contempler la mer. Dans la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez, l’un des héros homos, Norbert, regarde l’émission télévisée maritime Thalassa tous les vendredis soirs depuis 10 ans. Dans le film « L.A. Zombie » (2010) de Bruce LaBruce, les premières images du film sont un zombie surgissant de la mer. Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Stéphane, le romancier homosexuel, aime écrire sur la mer, et choisit comme lieu de villégiature un palace en bord de mer.

Dessin de Tom of Finland

Par exemple, la plus grande partie du roman Der Tod In Venedig (La Mort à Venise (1912) de Thomas Mann se déroule sur la plage près de l’hôtel où Aschenbach, un musicien quinquagénaire, peut contempler à loisir la beauté d’un jeune Polonais de 14 ans, Tadzio, dont il tombe amoureux : « Au bord du flot il [Tadzio] s’arrêta, la tête basse, traçant de la pointe du pied des figures sur le sable humide ; puis il entra dans la flaque marine qui à son endroit le plus profond ne lui montait pas au genou ; il la traversa et avançant nonchalamment il atteignit le banc de sable. Là il s’arrêta un instant, le visage tourné vers le large ; puis se mit à parcourir lentement la longue et étroite langue de sable que la mer découvrait. Séparé de la terre ferme par une étendue d’eau, séparé de ses compagnons par un caprice de fierté, il allait, vision sans attaches et parfaitement à part du reste, les cheveux au vent, là-bas, dans la mer et le vent, dressé sur l’infini brumeux. » (p. 107)

La mer est le cliché/miroir facile dont le héros homosexuel a tendance à se servir pour donner corps à ses propres fantasmes amoureux/projections esthétiques, et déverser ses vagues à l’âme romantiques/narcissiques : « Je vais comme les gens de rien vers le destin. […] une brindille dans le vent, une goutte d’eau dans l’océan. » (cf. la chanson « Boulevard des rêves » de Stefan Corbin) ; « [Je regarde la mer,] les yeux dans les récifs. […] Encore un jour contemplatif où je fais l’idiot au bord de la falaise. » (cf. la chanson « À force de retarder le vent » de Jann Halexander) ; « Comme une vague se retire pour mieux revenir, mes sentiments refirent surface avec une force inouïe, décuplée et incontrôlable. J’étais comme le capitaine d’un navire perdu en pleine tempête, sans savoir quoi faire. Parfois persuadé qu’il valait mieux faire demi-tour, parfois convaincu de mon insubmersibilité et qu’il fallait au contraire aller de l’avant. Mais peu importe puisque la barre ne répondait plus et que j’allais au hasard, porté par les vents, par cette force invisible qui s’appelle l’amour et qui n’obéit à aucune règle, à aucune loi ni à aucune logique. » (Bryan, le héros homosexuel, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 36) ; « Impuissante, épuisée, Gabrielle regardait encore parfois la mer au loin comme le naufragé attend le secours d’une voile à l’horizon. Mais l’océan turquoise restait désespérément vide. Vide comme son âme qui ne trouvait pas le repos. » (Gabrielle, l’une des deux héroïnes lesbiennes du roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, sur les dernières lignes, p. 209) ; « Depuis longtemps, Jason n’était plus capable d’apprécier le spectacle de la nature pour lui-même. En bon dandy féru de décadence, et ayant entretenu son raffinement avec le soin maniaque que l’on prend à s’occuper d’un bonzaï, il était saturé de culture. Un flot de références picturales ou littéraires venait faire écran à toute impression spontanée, et spécifier la teneur même de son émotion. C’est ainsi que la mer, à l’horizon, lui parut avoir revêtu son plus beau bleu Klein. […] La transparence de l’air lui rappela quelque ciel italien de Corot. » (Jason, l’un des héros homosexuels du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 31) ; « Dernière avancée de terre, no man’s land de nulle part, transit intemporel, ultime instant, digue irréelle, temps d’arrêt entre le rien et le rien, bordure du néant, épouvantable vide, le port est le dernier rempart de la prison. » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 117) ; etc. Par exemple, dans le film « Como Esquecer » (« Comment t’oublier ?, 2010) de Malu de Martino), pendant qu’Helena et Julia se font l’amour, on entend que la mer.

Le héros homosexuel n’a parfois aucune distance avec l’eau. Dans son esprit, il fusionne avec elle : cf. le spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès (avec le visage de Narcisse dans l’eau). Il est hypnotiquement fasciné par le fleuve : cf. le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol (avec la Seine), les poésies de Néstor Perlongher (avec le Vistule de Buenos Aires), le recueil de poème Un Fleuve, un amour (1929-1931) de Luis Cernuda, la chanson « Les Bords de Seine » d’Étienne Daho (avec Paris-Plage comme lieu de drague homo), la pièce Bodas De Sangre (Noces de sang, 1933) de Federico García Lorca, le film « Le Secret de Brokeback Mountain » (2006) d’Ang Lee, le film « Le Fleuve » (1951) de Jean Renoir, etc. « Je suis le fleuve !!! » (l’homme nu hurlant sur la voie publique à Paris, dans le film « Les Yeux fermés » (2000) d’Olivier Py) ; « Pour des raisons qu’il n’avait jamais bien su démêler, M. Fruges se sentait attiré par le fleuve, et cette nuit il lui semblait que le fleuve l’appelait de toute sa force. » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 164) ; « Me voilà fleuve. » (Julien dans la pièce Une Rupture d’aujourd’hui (2007) de Jacques-Yves Henry) ; « J’avance comme le fleuve Saint Laurent. » (Luc dans la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay) ; etc. Par exemple, dans le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, Luca, le héros homosexuel, prétend ne faire qu’Un avec le fleuve italien de l’Arno. Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, se prend pour un homme bleu (comme de l’eau). Et face à la mer, avec Kevin son amant, il fait cette curieuse révélation : « Des fois, je pleure tellement que j’ai l’impression de devenir de l’eau. »

c) Le port ou les quais bordant un fleuve, lieu de la sensualité amoureuse homosexuelle :

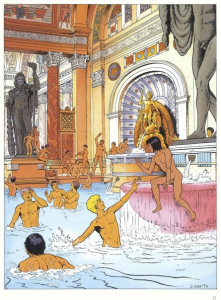

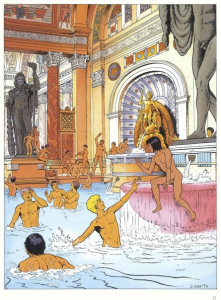

Les points d’eau (comme les ports, les salles de bain, les cascades, les plages, les ruisseaux…) est le théâtre privilégié de l’amour homosexuel, des ébats aquatiques entre individus de même sexe, et d’une drague homosexuelle apparemment intense : cf. le roman Querelle de Brest (1947) de Jean Genet, la pièce Quai Ouest (1985) de Bernard-Marie Koltès, le film « Le Sable » (2005) de Mario Feroce (avec Mahaut et Élise qui se découvrent sur les quais de Seine, puis à Paris-Plage), le film « Presque rien » (2000) de Sébastien Lifshitz (avec les deux amants, Mathieu et Cédric, qui se pénètrent dans les falaises d’une plage), le tableau Les Baigneurs (1898-1900) de Paul Cézanne, les films « Les Roseaux sauvages » (1994) et « Les Témoins » (2006) d’André Téchiné, le film « Waterboys » (2001) de Shinobu Yaguchi, le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León (avec les deux protagonistes, Miguel – pêcheur – et Santiago – peintre maritime –, se faisant l’amour à l’intérieur des criques de la plage, ou bien dans la mer), le film « Secret Ceremony » (« Cérémonie secrète », 1968) de Joseph Losey (avec les deux protagonistes féminines, Cenci et Léonora, prenant leur bain ensemble), le vidéo-clip de la chanson « Libertine » de Mylène Farmer (avec les femmes qui batifolent ensemble dans leur bain), le film « Satyricon » (1969) de Federico Fellini, les photos d’Herbert List (notamment Après le bain en 1936), les photos Jeune pêcheur aux tanches (2006) et Pêcheur au poulpe (2006) de Le Môme Kéké, le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman (avec une grande place laissée au fontaine et aux ruisseaux), le téléfilm « Un Amour à taire » (2005) de Christian Faure (avec Jean et Philippe, les deux amants s’amusant à s’asperger d’eau de la rivière, dans une amoureuse bataille d’eau), le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin (montrant le port de New York), le film « Le Roi de l’évasion » (2009) d’Alain Guiraudie (montrant la drague homosexuelle sur les berges), etc.

Par exemple, dans le film « Ylan » (2008) de Bruno Rodriguez-Haney, David et Ylan se rencontrent le long du canal parisien. Dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Xav vit des « plans cul » au bord des canaux parisiens. Dans la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy, le port d’Istanbul est présenté comme un lieu de drague homo, avec des « chochottes à la turque ». Dans le film « Antes Que Anochezca » (« Avant la nuit », 2000) de Julian Schnabel, Reinaldo Arenas, le romancier homosexuel cubain, aimait, quand il était adolescent, contempler les hommes nus se baignant à la rivière. Dans le film pornographique « New York City Inferno » (1978) de Jacques Scandelari, le port de New York est véritablement filmé comme un haut lieu de drague homosexuelle. Dans la nouvelle « La Carapace » (2010) d’Essobal Lenoir, le protagoniste homosexuel dit avoir été fasciné dès son plus jeune âge par les ouvriers de la fabrique de tuiles qui bordait la rivière et qu’il observait se baigner à poil : « Je ne sais quoi m’attirait irrésistiblement vers la rivière. » (p. 15)

Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa), Glass a été mise enceinte à 16 ans aux États-Unis et vit désormais en Allemagne. Son fils, Phil, le héros homo, raconte le vide existentiel qu’il expérimente du fait de ne pas connaître son père biologique, et son père prend la figure d’un amant-marin : « Les copains nous interrogeaient sur notre père. Alors on demandait à Glass, qui disait un truc du genre ‘Un marin en voyage’. Ou bien ‘Un cow-boy dans un ranch’. » Ce marin, dans l’imaginaire du jeune homme partant à la recherche de son père au States à la fin du film, peut être travesti : « Qu’est-ce que je vais trouver ? Peut-être que c’est un marin, un cow-boy dans un ranch, un hippie, un travesti, un taulard ou bien qu’il vend des armes. Va savoir ? »

L’appel à rejoindre l’eau est souvent une invitation amoureuse homosexuelle : « Allons nager ! » (Kenny à son amant George dans le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford) ; « Je serai pour toi l’empereur du bidonville au bord du fleuve. » (Cachafaz à son amant Raulito, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Ma maîtresse, la mer. » (Reinaldo Arenas dans le film « Antes Que Anochezca », « Avant la nuit » (2000) de Julian Schnabel) ; « Moi, j’aime une rivière qui chante au fond de mon cœur. Une chanson légère pour bercer ma douleur. Plus belle qu’une femme. Et plus fidèle aussi. » (cf. la chanson « J’aime une rivière » de Charles Trénet) ; « C’était le fleuve que j’aimais. » (Violette Leduc, La Bâtarde (1964), p. 220) ; « Viens à la source. » (Ezri à son amant Aaron, dans le film « Einaym Pkuthot », « Tu n’aimeras point » (2009) d’Haim Tabakman) ; « Depuis la chute du jour, j’errais le long du fleuve et dans les alentours de la gare. » (le narrateur du roman Le Malfaiteur (1956) de Julien Green) ; « Nicolas marche sur les berges de la Seine. » (la première phrase du roman Gaieté parisienne (1996) de Benoît Duteurtre, p. 11) ; « Ton père adorait vraiment nous regarder nager à poil. » (un ami de Daniel lui parlant de l’homosexualité de son père découverte post mortem, dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz) ; « Viens dans l’eau, tu verras mieux. » (Floriane voyant que Marie la matte pendant qu’elle nage, dans le film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma) ; « Nous étions sur les quais. » (Vera, l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Lola à propos de leur première rencontre, dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; etc.

Par exemple, dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, le sauna est présenté comme une drogue par le groupe de sex-friends gays : quand Emoy indique qu’il s’en va sur la Côte Ouest, Bernard ironise en lui disant : « Tu pourras jamais te passer des bains. »

Dans le roman At Swim, Two Boys (Deux garçons, la mer, 2001) de Jamie O’Neill, Jim et Doyler regardent la mer comme s’ils se retrouvaient face à une télé. Dans cette œuvre, aller se baigner, c’est comme signer à l’homosexualité et répondre positivement à l’invitation amoureuse : « Prêt pour ta première leçon de crowl ? » (Doyler s’adressant à son amant Jim) ; « Viens te baigner. Dans la mer, y’a une liberté que je ne peux pas t’expliquer. Je t’attendrai dimanche. Je vais t’apprendre à nager comme toi. » (Doyler s’adressant à son amant Jim)

d) La piscine (ainsi que le sauna et les thermes) comme lieu important d’homosociabilité :

Film « Dare » d’Adam Salky

Généralement, dans les créations artistiques, quand il est question d’homosexualité ou de découverte originelle de son désir homosexuel, les piscines ne sont jamais loin ! cf. le vidéo-clip de la chanson « Smalltown Boy » des Bronski Beat, le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee, le one-woman-show Nana vend la mèche (2009) de Frédérique Quelven, le film « She Monkeys » (2012) de Lisa Aschan, le film « En colo » (2009) de Guillaume Nail, le film « Harvey Milk » (2009) de Gus Van Sant, le film « Mala Educación » (« La Mauvaise Éducation », 2003) de Pedro Almodóvar, le film « Hable Con Ella » (« Parle avec elle », 2001) de Pedro Almodóvar, le film « Elena » (2010) de Nicole Conn (où Peyton, l’une des deux héroïnes lesbiennes, nage beaucoup dans sa piscine), le film « Swimming Pool » (2002) de François Ozon, le film « Ma vraie vie à Rouen » (2002) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, le film « L’Homme que j’aime » (1997) de Stéphane Giusti, le film « The Burning Boy » (2000) de Kieran Galvin, le film « Mon Copain Rachid » (1998) de Philippe Barassat, le film « Le Garçon près de la piscine » (1986) de Jean-Daniel Cadinot, le film « Ô trouble » (1998) de Sylvia Calle, le film « Daniel endormi » (1988) de Michel Baena, le film « Get Real » (« Comme un garçon », 1998) de Simon Shore (avec Steven et son copain), le film « Gazon maudit » (1995) de Josiane Balasko, le film « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve, le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz (avec Donato, le héros homo secouriste maritime, s’entraînant dans les bassins municipaux d’Allemagne), le roman Le Garçon de la piscine (2002) de Luis Algorri, le film « Another Gay Movie » (2006) de Todd Stephens, le film « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger, le film « Tous les papas ne font pas pipi debout » (1998) de Dominique Baron, le film « A Bigger Splash » (1974) de Jack Hazan, le film « On n’est pas des anges, elles non plus » (1980) de Michel Lang, le film « La Revanche d’une blonde » (2001) de Robert Luketic, le film « Hustler White » (1997) de Bruce LaBruce et Rick Castro, le film « Hold You Tight » (1997) de Stanley Kwan, les dessins de Daniel-Pierre Margot, le film « Role/Play » (2010) de Rob Williams, le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert, le film « La Piscine » (1969) de Jacques Deray, le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann, le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel, le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, etc.

Film « Cold Star » de Kai Stänicke

« Bon, je vous en reparlerai, de cette piscine. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 64) ; « Pierre essaie des drogues nouvelles et passe toute la journée assis à côté de la piscine en position de lotus à regarder fixement le soleil pendant que je dessine à côté de lui. » (idem, p. 65) ; « Je resterai l’après-midi écrire au bord de la piscine, nulle part je serai mieux protégé qu’ici pour finir mon roman. » (idem, p. 124) ; « Moi, je suis plutôt natation. » (Nicolas face au vendeur de chaussures montagnardes qu’il drague désespérément, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; « Partout où je vais, faut que j’envoie mes copains à la piscine. » (Jeanfi, le steward homo dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens) ; « Depuis que je suis gosse, je fais de la natation. » (le narrateur homosexuel dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair) ; « C’est une autre piscine. Différente. » (les nageurs homos de l’équipe de water-polo gay du film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare) ; etc.

Par exemple, dans le roman Sexy (2007) de Joyce Carol Oates, Darren, le héros homo de 16 ans, fait partie de l’équipe de natation. Le film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma choisit le monde de la natation synchronisée comme cadre de l’intrigue amoureuse lesbienne. Dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, les amants Marc et Engel se baignent ensemble dans la piscine. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Bernard raconte sa première et unique grande histoire d’amour avec Peter, un gars hétéro, avec qui il a couché accidentellement « un soir, après une soirée arrosée autour d’une piscine » : « Ensuite, on a nagé. Nus. » Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, Tom, le chanteur gay, a tourné un de ses clips dans une piscine. Dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer, Tomas, le héros homo allemand, se rend à la piscine à Jérusalem, et flashe sur les maîtres-nageurs, mate sous les douches. Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Éric, le héros homo, fait de la natation.

Le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro commence précisément au bord d’une piscine : Léo, le héros homosexuel, et sa meilleure amie Giovanna, « philosophent » (et s’ennuient, surtout) autour de leur recherche d’amour immatériel. Se joint à leur fantasme androgynique – et autour de la piscine – le futur amant de Léo, Gabriel. Léo, en rêve, va associer la découverte de son homosexualité et l’eau de la piscine, en entendant Gabriel lui dire : « Ça doit être parce que je nageais bien avant. » L’eau de la piscine finit par éjecter la différence des sexes et par agir de façon misogyne avec la seule concurrente sérieuse de Léo à propos de Gabriel, Karina : « L’eau de la piscine a abîmé les yeux de Karina. » se moque Gabriel à l’issue du film. Dans la série Demain Nous Appartient diffusée sur TF1, Hugo, le héros homo de 25 ans, cambriole les luxueuses villas de Sète, en laissant à chaque forfait, un bouquet de fleurs en souvenir. Bart Valorta, son complice, accepte de l’accompagner. Lors de leur cambriolage de la maison de Victor Brunet, Hugo se met tout nu pour plonger dans la piscine, et propose à Bart de venir le rejoindre : « Réfléchis pas : t’en meurs d’envie ! »

e) L’illusion de fusion androgynique permise par l’eau :

Film « Sancharram » de Ligy J. Pullappally

L’eau est souvent l’espace de la fusion amoureuse homosexuelle, de la symbiose des corps, de l’irréalité androgynique (= les deux moitiés d’homme qui ne feraient plus qu’une totalité divine) : « Vous communiez avec vos semblables. Il n’y a plus rien que l’eau, eux, vous. » (le narrateur homosexuel, parlant de lui à la deuxième personne du pluriel, dans le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol, p. 25) ; « J’oublie tout dans l’eau. Ton identité ne compte plus. » (Beyto, le héros homosexuel qui fait de la natation à très haut niveau, dans le film « Les Amours de Beyto » (2020) de Gitta Gsell).

L’eau est l’espace de la fusion, de l’uniformité : « Nous ne pouvions même pas distinguer les eaux bleues ou vertes du Pacifique et de l’Atlantique, qui s’étaient mélangées pendant le déluge ; […] impossible de savoir où nous nous trouvions. » (Gouri dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, p. 125) ; « Nous prîmes l’habitude d’aller ensemble à la piscine le samedi matin. […] Même à la piscine, le chlore sentait bon. Puissions-nous trouver un jour, le dosage de ce mélange chimique, qui une fois injecté, nous maintiendrait amoureux toute la vie, dans cet état second où tout paraît si beau. […] À la piscine, nous chahutions souvent. Mes mains s’attardaient sur sa peau et les siennes sur la mienne. J’aimais toucher son corps. Les mêmes gestes, autorisés en milieu aquatique, eurent été déplacés dans un autre contexte. Ces contacts avec sa peau me consumaient. » (Bryan parlant de lui et de son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, pp. 95-98) ; « Ils se dévêtent jusqu’au maillot et se précipitent dans l’eau glacée, sans hésiter. Leurs ébats aquatiques retentissent jusqu’à la maison, où l’on se réjouit avec même un peu d’envie du bonheur si simple des jeunes hommes. » (Ahmed et Saïd, les deux amants du roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis Martin, p. 47) ; « Mais qui étions-nous quand nous nous sommes rencontrés ? Deux histoires, deux sabliers peut-être, impénétrables. Deux sabliers qui allaient s’inverser comme un miroir. […] Une histoire rêvée, fantasmée […] On descend vers soi, comme le sable, comme le fleuve. » (Adrien s’adressant à son amant Malcolm, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 138) ; « Ils aiment beaucoup aussi un jeu très singulier qui consiste à courir à toute allure dans la ligne de démarcation entre la mer et le sable. […] parfois deux ensemble (les chiens), parfois seuls. » (le narrateur du roman L’Uruguayen (1972) de Copi, p. 13) ; « J’ai mis le sable et tu as mis l’eau. D’un grain de sable et d’une larme, nous avons fait un couple. » (le Comédien dans la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2010) de Jérémy Patinier) ; etc.

Par exemple, dans le film « Plan B » (2010) de Marco Berger, les deux amants Pablo et Bruno s’amusent à se soumettre des questions de quiz de plage pour adolescents attardés, du style « Si tu étais un minéral, que serais-tu ? » : Bruno répond « le sable » ; Pablo, « l’eau ». Dans le film « Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, les amantes lesbiennes choisissent d’identifier leur couple à un tableau représentant une femme dans l’eau. Dans le film « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman, la séquence où le transsexuel Dr Frank-N-Furter est filmé au centre d’une piscine sur fond de fresque de la Création d’Adam de Michel Ange, montre bien la quête androgynique de toute-puissance divine que dessert le traitement esthétique homosexuel de l’eau. Dans le film « Mon Arbre » (2011) de Bérénice André, Marie fait une bataille d’eau bénite de Lourdes avec Mamoune, une de ses deux « mères » lesbiennes.

« Comment vous convaincre que je suis Dieu ? […] Je peux tout demander, ça arrive. Je peux faire qu’il pleuve sur cette scène (un bruit de fond et un jeu d’eau)… Je peux faire le soleil, je SUIS le soleil. » (Lise dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier)

Il suffirait de faire la planche à deux pour former une croix du Christ parfaite et vivre l’extase divine. Par exemple, dans le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska, Lukacz apprend à ne plus avoir peur de l’eau en faisant la planche avec son futur amant le père Adam : « Mon père, vous m’apprendriez à nager ? » Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, Johnny et Romeo, les deux amants, font de la plongée sous-marine ensemble. Johnny a peur de s’abandonner, et donc son Romeo lui enseigne à faire la planche sur l’eau : « Pour flotter, il faut lâcher prise et tout oublier. » Johnny semble vivre une expérience d’amour inédite : « C’est la première fois… » Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, apprend à nager avec Juan, son protecteur. Ce dernier le soutient en lui faisant faire la planche.

Film « W imie » de Malgorzata Szumowska

f) Narcissisme androgynique divisant :

Film « Les Filles ne savent pas nager » d’Anne-Sophie Birot

Concrètement, la fusion des corps grâce à l’eau, tant désirée par le héros homosexuel, n’est pas possible. Dans les fictions homo-érotiques, la mention de l’eau renvoie plus négativement à l’illusion (mortelle) de l’amour narcissique fusionnel dans lequel les deux amants se reflètent (… et se noient), au profit de l’égoïsme (masturbatoire, égocentré) de l’un des deux : cf. le concert Les Murmures du temps (2011) de Stefan Corbin (avec la référence au fleuve narcissique où apparaît le visage de l’amant), le roman Deux larmes dans un peu d’eau (2006) de Mathieu Riboulet, le roman Un Garçon près de la rivière (1948) de Gore Vidal, la chanson « En nage indienne » d’Étienne Daho, le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion (avec la piscine comme figure de trahison amicale), les tableaux de George Quaintance, etc.

« Il [Bertrand] se glisse dans son bain chaud, savourant chaque seconde du contact de l’eau avec sa peau. Il a pris soin d’éteindre les lumières pour donner la place aux lueurs jaunes et orangées, quelques chandelles disposées autour de la baignoire. Un air de Vivaldi lui rappelle que le printemps est déjà bien loin derrière, que c’est plutôt l’hiver qui s’annonce sur la métropole. » (Denis-Martin Chabot, Accointances, connaissances et mouvances (2010), p. 36) ; « Esti [l’héroïne lesbienne] mit sa main droite sous le robinet. L’eau était beaucoup trop chaude. Elle l’y laissa un moment. » (Naomi Alderman, La Désobéissance (2006), p. 88) ; etc.

Par exemple, dans la nouvelle « Crime dans la cité » (2010) d’Essobal Lenoir, le tondeur est décrit comme un amant narcissique, un « poisson rouge à qui les parois ne renvoient que sa propre image » (p. 72) Dans la mise en scène (2010) d’Adrien Utchanah de la pièce La Pyramide (1975) de Copi, le vendeur d’eau est comme par hasard la figure narcissique de l’androgyne : il est vestimentairement coupé en deux, une moitié déguisée en homme, l’autre en femme.

Les références au narcissisme aquatique et à la division identitaire qui lui est concomitante sont nombreuses : « Je le vois bien que vous êtes là, je vous vois reflétée dans l’eau des waters ! » (Loretta Strong à Linda, dans la pièce Loretta Strong (1978) de Copi) ; « La cataracte secouait l’eau comme une chevelure de toute sa force telle la nuque d’une gitane aux cheveux de cristal qui venait s’écraser sur deux grands rochers ronds. » (Copi, La Cité des rats (1979), p. 133) ; « Tes lèvres sont fraîches comme la mer au clair de lune, mais le soleil levant succède à la lune. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 412)

L’eau décrite par les artistes homosexuels renvoie souvent au désir de devenir l’ange diabolique translucide, décorporéisé, l’Homme invisible : « Tu te veux liquide, pantin translucide. » (cf. la chanson « Et tournoie… » de Mylène Farmer) ; « Je suis liquide. […] Tu te veux liquide, pantin translucide. » (Cyril, l’un des héros du roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol, p. 99)

Par exemple, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Luther, l’un des héros homosexuels, Luther a pour parfum Eau Sauvage de Dior. Dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, le pauvre Hermaphrodique, à cause de la naïade qui a voulu fusionner androgyniquement avec lui, se retrouve transformé en homme-femme à jamais, et met en garde les autres contre la puissance de nuisance de l’eau qui éteint le désir et l’identité humains : « Que toute personne qui se baigne ici perde toute sa puissance et toute sa force. »

Dans le film « Fried Green Tomatoes » (« Beignets de tomates vertes », 1991) de John Avnet, Ruth demande à sa compagne Idgie de lui raconter l’histoire narcissique qui les lie : « J’adore tes histoires. Raconte-moi une histoire, ma charmeuse d’abeilles. Tiens. Raconte-moi l’histoire du lac. » Idgie ne se rend compte de la mort de Ruth qu’une fois son conte terminé.

g) Je suis un poisson :

Film « 15 » de Royston Tan

C’est la raison logique pour laquelle on retrouve beaucoup les poissons (en particulier rouges) dans les fictions homo-érotiques : cf. le roman Le Froid modifie la trajectoire des poissons (2010) de Pierre Szalowski, le film « Morrer Como Um Homem » (« Mourir comme un homme », 2009) de João Pedro Rodrigues (avec les poissons rouges de l’aquarium), la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali (avec la référence aux poissons rouges), le one-woman-show Betty Speaks (2009) de Louise de Ville (avec la référence au poisson mort), le film « Une si petite distance » (2010) de Caroline Fournier (avec les poissons rouges dans le générique du début), (cf. la chanson « J’ai marché longtemps » d’Hervé Nahel (« Comme deux poissons d’aquarium »), le film « Premières Neiges » (1999) de Gaël Morel (avec les poissons rouges dans leur bocal observés hypnotiquement par Léa), la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer, la pièce Son mec à moi (2007) de Patrick Hernandez, la photo Fish (1985) de Robert Mapplethorpe, la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan, le film « Ô trouble » (1998) de Sylvia Calle, le film « Goldfish Memory » (2003) d’Élizabeth Gill, le film « Un Beau jour, un coiffeur… » (2004) de Gilles Bindi, le film « L’Histoire de Ronald, le clown de McDonald’s » (2004) de René Solis, le film « Que faisaient les femmes pendant que l’homme marchait sur la lune ? » (2001) de Chris Vander Stappen, le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte, le film « Poisson Lune » (1999) de Jose Alvaro Morais, etc.

« Les œufs de poisson poussent sur notre Terre. Au fond des temps, les poissons n’existaient pas. Alors mon ancêtre la Reine Pililili fit pleuvoir ses larmes sur notre Terre, et d’une des graines de notre Terre sortit le premier poisson. Mais sa fille Palalala chassa les poissons sous prétexte qu’elle en avait marre d’avoir de l’eau jusqu’aux genoux. Néanmoins nous marchandâmes pendant mille générations. Finalement les poissons acceptèrent de revenir si je faisais le sacrifice de ma fille. À ce moment-là je pleurerai tant de larmes que la mer se refera sur la terre inca et les poissons reviendront vivre joyeux avec nous ! Et c’est très bon, croyez-moi ! J’en ai mangé un dans ma jeunesse ! » (la Reine dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi) ; « Allô, Linda ? Lâchez-moi ! Je m’enfonce ! Allô ? Gloup ! Gloup ! Gloup ! Gloup ! Gloup ! Gloup ! Gloup ! Un poisson cacatoès ! Je me le mange ! Crunch ! » (Loretta Strong dans la pièce Loretta Strong (1978) de Copi) ; « Allô, allô, allô, allô ? C’était un poisson cacatoès, il y en a partout ! » (idem) ; « T’as pas un poisson surgelé ? » (Ahmed à Jean, pour nourrir la mouette flottant dans le baignoire, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Les poissons ne pleurent pas, ou alors ça ne se voit pas. » (cf. la chanson « Pleurer en silence » de Mélissa Mars) ; « Les harengs communiqueraient entre eux par l’anus. » (Nana dans la pièce 1h00 que de nous (2014) de Max et Mumu) ; « Quand est-ce que les poissons dorment ? » (Hache, la petite sœur de Rachel l’héroïne lesbienne, dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker) ; etc.

D’habitude, les poissons sont la métaphore de l’individu homosexuel ou de l’amant asexué/bisexuel/gay : « Les hommes, ils sont comme les poissons. C’est leur cul qui leur fait changer de direction. C’est pas moi qui le dit. C’est un proverbe grec… » (Mado la Niçoise déguisée en Amélie la Sirène, dans le one-woman-show Mado fait son show (2010) de Noëlle Perna) ; « C’est mon état aquatique. Y’a comme un hic ! » (cf. la chanson « J’en ai marre » d’Alizée) ; « Mon poisson rouge dans mon bain de mousse, je l’emmitoufle. » (idem) ; « Entre mes cuisses, mon sexe gobe l’air comme un poisson rouge, à la surface de l’onde. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 58) ; « Avec leurs cheveux tout brillants de gel, leur khôl sur les yeux et leurs bouches beurrées, brillantes comme des ventres de sardines, beaucoup avaient l’air d’assumer leur féminité. En France, tous ces mecs se seraient fait traiter de pédales en moins de deux, et même casser la gueule. » (Mourad, l’un des héros homosexuels, décrivant l’ambiguïté des adolescents tunisiens de son pays, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 344) ; « Là, là, Collins, ne faites pas la sotte, vous êtes un drôle de petit poisson ! » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 35) ; « Ma chérie, je ne pourrais plus être au-dessous, je ne pourrais être de ces humbles gens qui doivent toujours vivre sous la surface et n’apparaissent que pour un instant, comme les poissons… » (idem, p. 238) ; « Mon aquarium, c’est pas du barnum. » (cf. la chanson « Mylène s’en fout » de Mylène Farmer) ; « J’aime la salade, le caca, et le poisson. » (Érik Satie, le compositeur, dans la pièce Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou) ; « J’ai adoré les photos de vacances que tu m’as envoyées. Les poissons que tu as capturés sont énormes ! On distingue ton torse à travers le vêtement mouillé : tu deviens un homme charmant. Si tu as d’autres photos après une baignade nudiste… je suis preneur ! » (Randall à Ernest dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 235) ; « Mon poisson rouge, je le garde. » (William, le héros homosexuel de la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier) ; etc.

Par exemple, dans la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy, les homos sont comparés aux poissons : Line, le présentateur (travesti en bourgeoise), fait son marché à Lorient, et décline toutes les catégories de poissons homosexuels qu’elle observe sur les étalages des maraîchers. Dans le film « Rue des Roses » (2012) de Patrick Fabre, Medhi, le héros homosexuel, croit (pour de rire) que sa fille lui offre un poisson rouge pour la fête des pères. Dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut, Bob, le fou de l’asile, a un amant-poisson en plastique qu’il surnomme « Erwann ». Dans le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan, Madame Julie Cloutier, la prof de français, écrit une lettre à Hubert, le héros homosexuel, et le compare à un poisson nageant en eaux profondes. Le film d’animation « Le Baiser de la lune » (2010) de Sébastien Watel raconte l’histoire d’« amour » entre Félix, un poisson-chat, et Léon, un poisson-lune. Dans le film « Navidad » (2009) de Sebastián Lelio, le mythe de l’homme-poisson est particulièrement célébré. Dans le film « Chéri » (2009) de Stephen Frears, Chéri, le héros, est comparé à un poisson frais (« un sole ») par Léa. Dans la pièce La Cage aux folles (1973) de Jean Poiret, Zaza Napoli est associé à un « monstre marin ». Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Frankie, le héros homosexuel, possède dans sa chambre une toile représentant un poisson rouge énorme avec une mâchoire coupante.

Parfois, le personnage homosexuel se décrit lui-même comme un descendant des poissons (cf. je vous renvoie à la partie « Je suis le fils de la femme-poisson » du code « Sirène » de mon Dictionnaire des codes homosexuels) : cf. le film « Strangers On A train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, le film « Memento Mori » (1999) de Kim Tae-yong et Min Kyu-dong, le film « Go Fish » (1994) de Rose Troche, la pièce Les Amers (2008) de Mathieu Beurton, la pièce D’habitude j’me marie pas ! (2008) de Stéphane Hénon et Philippe Hodora, etc.

Les poissons (rouges) auxquels s’identifient souvent les amants homosexuels symbolisent deux choses : l’hermaphrodisme homosexuel (le désir d’être asexué comme les anges) ainsi que la peur de la sexualité humaine (les poissons ont pour caractéristique de se reproduire sans contact des corps, comme cela est rappelé par les jumeaux du film « Dead Ringers », « Faux-Semblants » (1998) de David Cronenberg). « Le gros poisson avait donné, de son plein gré, dans la nasse tendue… » (Mathilde à propos de son mari impuissant Fernand, dans le roman Génitrix (1928) de François Mauriac, pp. 21-22) Par exemple, dans le film « Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, l’enfant-poisson est associé au « devenir ange ». Dans le film « Taxi De Noche » (1998) de Carlos Saura, les homos sont qualifiés de « poissons » au nom du fait que « les pédés sont mous comme du poisson », c’est-à-dire dénués d’expérience concrète de la sexualité. Dans la chanson « Week-end à Rome » d’Étienne Daho, on comprend bien que l’animalisation aquatique de l’amour homosexuel à travers les poissons symbolise l’androgynie du désir divisant et fusionnel qu’est le désir homosexuel : « Week-end à Rome afin de coincer la bulle, d’poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium. » Dans le film « Ma Mère préfère les femmes (surtout les jeunes…) » (2001) d’Inés Paris et Daniela Fejerman, c’est précisément au moment où Elvira se pose des questions sur ses penchants homosexuels latents, qu’elle rêve de fuir la sexualité en devenant aquatique : « J’aimerais être un poisson. »

h) Le marin homosexuel :

Parfum de Jean-Paul Gaultier

L’allégorie humanisée qui répond le mieux à cette homosexualisation de l’eau ou des animaux marins dans les œuvres homosexuelles est bien sûr la figure mythique érotisée du marin : cf. le film « Les Amours imaginaires » (2010) de Xavier Dolan (avec le marin gay de la « Navy »), le roman Le Marin rejeté par la mer (1963) de Yukio Mishima, le film « L’Homme du large » (1920) de Marcel L’Herbier, le roman La Cité des rats (1979) de Copi, la comédie musicale Peep Musical Show (2009) de Franck Jeuffroy (avec le personnage du marin homosexuel), l’affiche du film « Meet The Navy » (1946) d’Alfred Travers, la chanson « Line » de Nicolas Bacchus (avec Colin, le marin gay), le film « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy (avec Maxence, le marin rêveur et artiste, aimant une femme lointaine, imaginaire), le bas-relief Le Rêve du marin (2006) de Tony Riga, le buste Le Marin de Roger Vène, le poème « Howl » (1956) d’Allen Ginsberg, le film « Angelos » (1982) de Yorgos Kataguzinos, le film « Ang Tatay Nong Nanay » (1978) de Lino Brocka, le film « Fireworks » (1947) de Kenneth Anger, le film « Okoge » (1992) de Nakajima Takehiro, le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte, les poèmes « Los Marineros Son Las Alas Del Amor » et « El Amante » (1931) de Luis Cernuda, la comédie musicale Madame Mouchabeurre (2009) de Michel Heim, la chanson « Tatuaje » de Rafael de León, le vidéo-clip (réalisé par Jean-Baptiste Mondino) de la chanson « Cargo de nuit » d’Axel Bauer (avec les beaux marins huilés travaillant dans les cales d’un bateau), le roman Le Livre blanc (1928) de Jean Cocteau, la nouvelle « Billy Bud » (1891) d’Herman Melville, le film « Billy Budd » (1962) de Peter Ustinov, le poème « El Joven Marinero » du poète Barba Jacob, le film « Fille du feu » (1932) de John Francis Dillon, le film « Cap Tourmente » (1993) de Gérard Ciccoritti, le film « Next Stop Greenwich Village » (1976) de Paul Mazursky, le film « Norman la Folle » (1976) de George Schlatter, le film « Sissy-Boy Slap Party » (2004) de Guy Maddin, le film « Le Monde à l’envers » (1999) de Rolando Colla, le film « Un Héros très discret » (1995) de Jacques Audiard, la chanson « Capitaine » de Véronique Rivière, le film « La Polka des marins » (1951) d’Hal Walker, le film « Celui par qui le scandale arrive » (1960) de Vincente Minnelli, les photos Laurent (1994) et Les Amoureux (1998) de Pierre et Gilles, les photos Le Matelot (1991), L’Escale (2006), et Larguez les Amarres ! (Janson)(1998) d’Orion Delain, la photo Thierry (2006) de Michel Guillot, les photos de Christian Rouchouse (2006), la photo Rudolph Bronski (1998) de Jean-David Cadinot, les tableaux Marineros Y Pendones (1938), Ha Llegado La Flota (1934), et Finisterre (1954) de Paul Cadmus, le tableau The Fleet’s In ! (1933) de Paul Cadmus, le tableau Le Marin (2006) de Bruno Perroud, les tableaux Embarquement immédiat (1997) et Marin à la boussole (1996) d’Éric Raspaut, le tableau L’Ex-Voto (2006) de Thomas Delsol, le tableau Les Complices (2002) de Narcisse Davim, le tableau Le Marin (1960) de Charles-Louis La Salle, le dessin Encre de Chine (2006) d’Olympe, le tableau Le Marin (2006) de Jordan Samper, les tableaux-photos de Michel Guillaume, les dessins Patineurs (2005) et Marin russe (1998) de Boris X, le dessin Man Fever (2005) de Xavier Gicquel, le dessin Tijuana Muscle (2006) de Xavier Gicquel, les dessins de Daniel-Pierre Margot, etc. Par exemple, dans son poème du« Condamné à mort », Jean Genet chante les « matelots musclés ». Les estampes de beaux marins (homosexuels) nous sont offertes par des peintres tels que Narcisse Davim, Sébastien Paul Lucien, Jean Oberlé, Pierre et Gilles ; des réalisateurs comme Jacques Demy ; des couturiers comme Jean-Paul Gaultier, etc.

« Un costume marin dont les manches bouffantes allaient en se rétrécissant et serraient au poignet la délicate articulation de ses mains, enfantines encore, mais fines, mettait dans la gracile silhouette, avec ses passementeries, ses rubans, ses jours, une note de luxe, de raffinement. » (cf. la première description du jeune Tadzio dans le roman Der Tod In Venedig, La Mort à Venise (1912) de Thomas Mann, pp.45-46) ; « On fera un marin de toi. » (Dick s’adressant à Tom, le héros homosexuel, dans le film « The Talented Mister Ripley », « Le Talentueux M. Ripley » (1999) d’Anthony Minghella) ; etc.

Dans toutes ces représentations iconographiques, le marin est cet être immature, sans attache, indéterminé sexuellement parlant, incapable de s’attacher à une femme et à une vie terrestre, auto-suffisant. C’est pourquoi il est souvent particulièrement dévirilisé (il est l’archétype de l’homme cocu ou de l’impuissant) : « C’est dans la marine qu’il y a le plus de cocus ! » (César dans la pièce Marius (1929) de Marcel Pagnol)

Par exemple, l’opéra Billy Bud (1951) de Benjamin Britten raconte l’histoire d’un marin persécuté pour ses opinions politiques supposées et qui tue son persécuteur sans que l’officier qui est amoureux de lui n’ose intervenir. Jean-Marc Généreuse (Mickael Young) en marin homosexuel dans la chanson « La Croisière des Enfoirés » (Mission Enfoirés 2017), drague son commandant le Capitaine Bigloo.

En général, le marine fait l’objet soit de railleries et de présomptions d’homosexualité, soit de fantasme homosexuel : « Hugues n’était vraiment pas mal, dans le genre austère. Mourad [l’un des héros homosexuels] lui trouvait un petit quelque chose de Corto Maltese. Le côté baroudeur, pirate des mers du Sud. Il avait sûrement une belle cicatrice de guerrier quelque part. » (Christophe Bigot, L’Hystéricon (2010), p. 82) ; « Les marins, en jetant des regards autour d’eux pour savoir si on les regarde, s’étreignent, restent marins à vie. » (le one-man-show Comment j’ai mangé du chien (2002) d’Evgueni Grichkovets) ; « J’aimais d’instinct ce monde de la mer, ces hommes qui ne vivaient qu’auprès de la mer, des bateaux. Je rêvais de marins. » (Lucas dans le roman Son Frère (2001) de Philippe Besson, pp. 29-32) ; « Les marins sont toujours absents. » (Étienne dans le film « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy) ; « Trois marins et l’amour, ça fait quatre paumés. » (Solange, idem) ; « Ô gay, ô gay, bats l’homo ! » (les quatre héros homos chantant une version gay friendly d’« Il était un petit navire », dans la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Je viens de vider mon verre et de commander un autre demi quand un homme étrange entre et s’installe par le soleil et le sel, il a la tête du vieux loup de mer qui a parcouru tous les océans du globe, mais qui autrefois a dû avoir la beauté de ces marins que décrit Genet. » (Théo dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 124) ; « Le théâtre ça s’apprend dans les cirques. Mais j’ai appris aussi beaucoup dans la marine. Les voiles d’un bateau ou les rideaux d’un théâtre, pour moi, c’est pareil. » (le Machiniste dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne(1986) de Copi) ; « Cette chambre est un navire. Un navire à bord duquel nous naviguons, sur des mers calmes ou déchaînées, à la recherche de rivages paisibles ou accidentés. Il y a des soleils impressionnants et puis des coups de sirocco. Il y a des étendues d’eau à perte de vue et puis, brusquement, la côte. Il y a ce roulis incessant, qui nous berce ou nous secoue, qui nous accompagne toujours. Nous sommes des marins égarés, à bord d’un bateau ivre. » (la figure de Marcel Proust à son jeune amant Vincent, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 83) ; « Un impuissant ?!? Ah… ils sont gratinés dans la marine ! » (Alexandre par rapport à un lieutenant de marine, dans la pièce La Bataille de Waterloo (2009) de Louis Calaferte) ; « Celui qui a une épingle dans l’œil, l’avenir de la marine à vapeur anglaise ne l’intéresse pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire… » (Marc en parlant de lui-même à Chantal, en faisant une allusion claire à l’homosexualité latente de Philippe, dans le film « La Meilleure façon de marcher » (1975) de Claude Miller) ; « Dans la marine, on voit autre chose. Y’a des frangines. Pas de silicose. » (cf. la chanson « Encore un rhum » de Soldat Louis) ; etc.

Par exemple, dans le film « Strella » (2009) de Panos H. Koutras, Yiorgos fait croire à Stella, son amant(e), qu’il exerce le métier de marin. Dans le roman La Conjuration des imbéciles (1981) de John Kennedy Toole, le premier homosexuel qu’Ignatius, le héros, croise dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans (USA) est marin : pour lui, c’est la preuve que tous les militaires sont des homos.

Le fantasme viril du marin n’est pas réservé aux héros gays. Il est parfois partagé par les héroïnes homosexuelles : cf. le film « Pauline » (2009) de Daphné Charbonneau (avec Pauline, l’héroïne lesbienne, habillée en marin).

i) Pr-eau-stitution :

La sexualité du marin ou de l’homme de la mer est généralement chaotique, instable, débridée. Elle le fait tanguer (comme sur un paquebot) dans les méandres des relations amoureuses indéterminées : « Je ne sais pas ce que ma sexualité débordante rendrait sur terre. » (Felicity dans le film « Good Morning England » (2009) de Richard Curtis) ; « On s’est vus aux bains et on a couché ensemble, sans se parler, sans connaître nos prénoms. » (Donald par rapport à Larry, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; etc.

Les points d’eau choisis par les personnages homosexuels pour leurs rencontres galantes ne restent en général pas longtemps des cadres bucoliques ni des cartes postales : ils ont un lien étroit avec la drague, la consommation, et la prostitution. Je vous renvoie au film « Les Nuits fauves » (1992) de Cyril Collard, le film « The Docks Of New York » (« Les Damnés de l’Océan », 1928) de Josef von Sterberg, etc. « Les sirènes, c’est un peu les péripétassiennes de la mer. » (Mado la Niçoise dans le one-woman-show Mado fait son show (2010) de Noëlle Perna) ; « Les matelots ne sont que de jeunes Allemands patriotes et solitaires. Je ne fais que mon devoir. » (Fraulein Kost, la prostituée, dans le spectacle musical Cabaret (2011) de Sam Mendes et Rob Marshall)

Par exemple, dans le sketch du « Faux cambrioleur » d’Elie Sémoun, les jeunes prostitués thaïlandais sont comparés à des poissons, ou plutôt à des « raies ».

j) Eau comme symbole de mort :

Très souvent dans les œuvres homo-érotiques, l’eau ou le fleuve symbolise la mort ou les enfers : cf. la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen (avec le fleuve mortel), le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume (avec le cadavre ramené par la marée), le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier (avec les poissons dévoreurs de valise), le roman Fleuve profond, sombre rivière (1965) de Marguerite Yourcenar, le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León (avec la mer comme tombeau pour Santiago), le roman Fluss Ohne Ufer (Le Fleuve sans rives, 1956) d’Hans Henny Jahnn, le film « Swimming Pool » (2002) de François Ozon (la piscine est la scène du crime des femmes), le film « Un Año Sin Amor » (2005) d’Anahi Berneni (avec les bassins d’eau en lien avec le milieu SM), le film « Una Noche » (2012) de Lucy Molloy (se déroulant sur un radeau, sur fond de meurtre), etc. On retrouve le fleuve infernal appelé Styx dans les films « Adam et Steve » (1995) de Craig Chester et « Styx » (2004) de Falk Ulbrich, dans les chansons « On est tous des imbéciles », « Dégénération », « L’Instant X » et « Rolling Stone » de Mylène Farmer, etc. « La piscine ressemble au Styx depuis qu’elle s’est transformée en étang. » (Randall dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 224) ; « À t’entendre, on dirait que vous êtes sur le radeau de la Méduse. » (Colette à Jason, l’un des héros homosexuels du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 34) ; etc.

« On était au bord d’un lac. On regardait un coucher de soleil. Soudain, tout s’est écroulé. On s’est endormis. Et ils nous ont trouvés. » (Graham parlant de son amour d’adolescence avec Manadj, dans le film « Indian Palace » (2011) de John Madden)

Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, le narcissisme destructeur de la relation lesbienne est y bien dépeint : les amantes Emma et Adèle s’extasient au musée devant des toiles représentant des baigneuses nues dans des bains, ou bien sur des Ophélie aquatiques et inanimées dans l’eau. Mais Adèle entend des mises en garde (par exemple, en cours de français au lycée, il est question d’« un vice intrinsèque à l’eau ») et dit son aversion pour la mer : « Tout ce qui vient de la mer, c’est vrai que j’ai un peu de mal. » À la fin du film, elle finit le bec dans l’eau, isolée, pleurant son amour perdu dans le resto au décor bleu. Dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, pour détendre l’atmosphère dans un moment de tension amicale, Gabriel, l’un des héros homos, propose à ses deux compères Nicolas et Rudolf, homos aussi, de prendre l’eau : « Et si on allait se baigner dans un ruisseau ? Vous ne croyez pas que ça nous ferait du bien ? »

L’issue narcissique est parfois bien plus dramatique. Par exemple, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, le beau Vincent raconte que la première fois qu’il a couché homosexuellement, c’était dans un coin reculé d’une plage, à l’âge de 15 ans, avec un homme de 20 ans, Sébastien, qui s’est tué à l’arme à feu un an après. Et Stéphane, l’ex-amant de Vincent, et romancier bobo, écrit des pages entières sur les bords de mer. Il fait un jeu de mots à deux balles (mais sincèrement, en plus) entre la « mer » et la « mort », en disant que « la mer et la mort l’obsèdent ». Dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, le sauna homosexuel Continental-Opéra est le théâtre d’une explosion dramatique des chaudières, en plein bal masqué organisé autour d’une piscine (p. 129). Un peu plus tard, le narrateur homosexuel raconte l’attaque de trois enfants par un requin dans un bassin, scène surréaliste (totalement narcissique, même !) dont il a été témoin et qui est digne des « Dents de la mer » : « Je regarde distraitement les enfants qui jouent à s’envoyer des bateaux à voile dans le bassin, je referme le cahier, je pense à la mort de Piggy, Monnie et Rooney. » (p. 92) ; « C’est Rooney […] Le requin lui arrache un bras, son petit corps saute en l’air comme un pantin, retombe dans la mer. […]Michael et moi nous récupérons les petits corps : Pigg n’a plus de bras, à Moonie lui manque la moitié de la poitrine, Rooney a la figure déchiquetée, nous récupérons aussi la tête de la louve qui flotte près de la plage et ma jambe en métal qui est ramenée par la mer. » (idem, p. 104) Le miroir de l’égocentrisme se fissure de partout !

Dans le roman At Swim, Two Boys (Deux garçons, la mer, 2001) de Jamie O’Neill, on apprend que l’un des héros homos plus âgés, Anthony, jadis en couple avec Scrotes, a sauvé de la noyade un homme dont il a profité de la faiblesse car il l’a embrassé « goulument » sur la bouche. Anthony vit toujours dans la nostalgie de son « amour » impossible avec Scrotes, d’ailleurs, amour mis sous le signe du phare marin : « L’amour est comme un phare. Adieu, Scrotes… » dit-il en froissant un papier. L’eau, dans ce roman, rend malade dès qu’elle est couplée à l’amour homosexuel : en effet, Doyler, après sa nuit d’amour avec Jim, est pris de crampes insupportables au ventre (« C’est pas bon d’avaler la mer d’Irlande. »). Dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button, Virginia Woolf se sent débordée et engloutie par sa relation avec Vita Sackville-West, « comme si une mare d’eau noire déferlait sur moi ».

k) Enfant ou homme noyé :

Film « La Mala Educacion » de Pedro Almodovar

Dans le même ordre d’idée, on recense dans la fantasmagorie homosexuelle énormément d’enfants ou de personnages homosexuels vivant une noyade : cf. la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen (avec Elliot, le héros sauvé in extremis de la noyade), la nouvelle « Une Langouste pour deux » (1978) de Copi (avec Ludovic, le fils de 3 ans de Marina, qui échappe de justesse à la noyade, p. 81), la pièce L’Ombre de Venceslao (1999) de Copi (avec China, qui manque de se noyer à cause des inondations, p. 30), le roman La Cité des rats (1979) de Copi (avec Iris, le rat femelle qui va se noyer dans la Seine, p. 20), le film « Les Astres noirs » (2009) de Yann Gonzalez (avec Nathan et Macha, noyés), le film « La Vie privée de Sherlock Holmes » (1970) de Billy Wilder (avec Ilse, retrouvée quasi noyée dans la Tamise), le film « Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, la pièce Yvonne, Princesse de Bourgogne (2008) de Witold Gombrowicz, Suzanne dans le film « Dans le ciel de Paris » (1991) de Michel Bena (avec la noyade de Suzane), le film « Sonate d’automne » (1978) d’Ingmar Bergman (avec la noyade d’Érik), le roman L’Autre (1971) de Julien Green (avec Karin noyée), le film « Comme des voleurs » (2007) de Lionel Baier, le film « Freude » (2001) de Jan Krüger, le film « Casualty » (1999) d’Andy Abrahams Wilson, le film « Giorgino » (1994) de Laurent Boutonnat (avec les douze enfants morts noyés dans les marais), le film « Les Témoins » (2006) d’André Téchiné (avec Manu qui se noie dans la mer) , les vidéo-clips des chansons « Rue de la Paix » et « Chanson d’ami » de Zazie, la chanson « Un Homme à la mer » d’Étienne Daho, la pièce Les Amers (2008) de Mathieu Beurton, le film « Madagascar Skin » (1995) de Chris Newby, le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude (avec la mort de Sean), le roman Deux Femmes (1975) d’Harry Muslisch (avec Sylvia noyée), le roman Les Dix Gros Blancs (2005) d’Emmanuel Pierrat (avec la mort par noyade de la figure de Mick Jagger), le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León (avec le corps noyé de Santiago, qu’une fois momifié, son amant Miguel rejettera à nouveau dans la mer à la fin de l’histoire), le film « Les Résultats du bac » (1999) de Pascal Alex Vincent (avec la noyade à la piscine d’une jeune fille qui s’appelle – comme par hasard… – Chloé), la chanson « Saudade » d’Étienne Daho, le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus (Sabrina s’est noyée), le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré (avec Orphée), etc.

« La natation m’a traumatisée à l’école. » (Shirley Souagnon dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; « Maintenant, c’est moi qu’on tente de noyer. » (Madeleine, l’héroïne du roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 96) ; « Allô Linda ? Vous êtes noyée ? » (Loretta Strong dans la pièce Loretta Strong (1978) de Copi) ; « Je me suis noyée ! » (idem) ; « Mme Pignou traîna de quelques mètres le sac contenant Nadia, s’assit sur le trottoir, l’ouvrit. Du sac sortit une fumée épaisse, la petite Nadia était morte asphyxiée. Mme Pignou la déposa dans l’eau du caniveau qui coulait, abondante. » (cf. la nouvelle « Madame Pignou » (1978) de Copi, p. 56) ; « Jolie s’empara d’une brosse d’argent et le frappa sur la tête. Le Sénateur tomba la tête la première dans l’eau. » (Copi, La Vie est un tango (1979) de Copi, pp. 27-28) ; « Un gars s’est noyé une fois. » (Russell, le héros homo maître-nageur du film « Week-end » (2012) d’Andrew Haigh) ; « Au bord du quai, doucement elle a sauté. Ses cheveux, lentement, dans l’eau ont flotté. » (cf. la chanson « Soleil d’hiver » de Niagara) ; « Le courant est en train de m’emporter. […] Je me suis laissé entraîner par la marée. Mon corps s’est fracassé contre les rochers. Depuis, on ne me voit plus. » (Santiago parlant à son amant Miguel dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León) ; « Je l’ai presque vue se noyer. » (Stella par rapport à son amante Dotty, dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald) ; « Le feu vert s’éclaira et le taxi redémarra. Ils passèrent devant Rosa-Luxemburg-Platz et Jane pensa à Rosa tombant dans l’eau. Était-elle déjà morte lorsqu’ils l’avaient jetée dans le canal ? » (Jane, l’héroïne lesbienne du roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 36) ; « Boire et faire de la voile ; faites attention de ne pas vous noyer. » (Jane, l’héroïne lesbienne s’adressant à Jurgen, gay, idem, p. 113) ; etc.

Par exemple, dans le one-woman-show Mado fait son show (2010) de Noëlle Perna, le gay déprimé – qui en est à sa vingt-huitième tentative de suicide ratée, cherche à se noyer toutes les semaines à la piscine pour qu’un maître-nageur lui fasse le bouche à bouche. Dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi, il est fait mention « du cadavre d’un pédé qui trempe dans la piscine » : « Voici la vie de pédé ! Étranglé et presque noyé pour mille misérables francs quand je ne faisais que chercher l’extase de l’aventure ! » s’exclame le personnage de Pédé. Dans la pièce La Journée d’une rêveuse (1968) de Copi, quand le Vrai Facteur dit à Jeanne qu’il « se souvient de la petite fille noyée au fond de l’eau », celle-ci lui répond : « C’était moi. » Lors du concert du groupe Indochine (le Météor Tour, à Paris Bercy, le 16 septembre 2010), on voit sur grand écran le chanteur du groupe Nicolas Sirkis pénétrer dans un lac jusqu’à s’engloutir complètement. Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, Clara fait la morte sur l’eau de la plage, pendant la nuit ; l’un de ses moniteurs (le beau prof de catamaran) croit qu’elle s’est noyée et part à sa rescousse ; elle riposte en disant : « Et alors ? Si j’ai envie de me noyer… » On retrouve cette même mise en scène s’apparentant à un suicide à la toute fin du film « Einaym Pkuthot » (« Tu n’aimeras point », 2009) d’Haim Tabakman, avec l’immersion progressive d’Aaron, le héros homosexuel, dans les eaux profondes d’un plan d’eau. Dans le film « Le Naufragé » (2012) de Pierre Folliot, Adrien, le héros homosexuel, est mort noyé, et on suppose le suicide. Dans le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska, Lukacz se noie après avoir sauté dans la rivière sans savoir nager, pour faire comme les autres : Adam plonge pour le réanimer. Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros homosexuel essuie son premier chagrin d’amour avec son camarade hétéro Jérémy, en plongeant dans la piscine du lycée ; un peu plus loin, on apprend que son frère a essayé de le noyer dans une piscine. À la fin du film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma, Marie, l’héroïne lesbienne semble se jeter dans la piscine pour s’y noyer. Dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la narratrice transgenre F to M se met dans la peau d’une petite fille modèle ridiculement habillée en princesse par ses parents… et qui, à cause de son déguisement, ne veut pas aller dans l’eau : « On peut pas nager. Sinon, on se noie. » Dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, Mona se noie parce qu’elle saute dans l’eau d’un ponton alors qu’elle ne sait pas nager. Marilyn, son amante, plonge pour la sauver de la noyade. Dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare, Vincent manque de se noyer. Et Jean fait un arrêt cardiaque et se noie à la fin dans la piscine.

Le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz démarre par une baignade de « couple » mortelle : Konrad voit son amant Heiko sombrer dans l’océan. Le chapitrage indique d’ailleur que le noyé est l’allégorie de l’amour homosexuel : « Chapitre I – L’Étreinte du Noyé ». Donato, le secouriste maritime qui n’a pu secourir que Konrad, s’identifie à Heiko au point de devenir l’amant de substitution de Konrad, et par dire qu’il remplace un noyé : « Quand quelqu’un se noyait à Fortaleza, je pensais que ça aurait pu être moi… »

Grâce aux chansons « Chloé » et « Nuit d’hiver », de Mylène Farmer, racontant la noyade d’une petite fille dans un ruisseau, on comprend que l’enfant noyé des fictions homosexuelles n’est sans doute symboliquement pas un mort réel mais juste la moitié androgynique que la voix narrative a du mal à laisser partir parce que sa schizophrénie narcissique intérieure veut l’empêcher de se découvrir seul et unique : « Eh, oh, ce matin, y’a Chloé qui s’est noyée. Dans l’eau du ruisseau, j’ai vu ses cheveux flotter. Là-bas, sous les chênes, on aurait dit une fontaine, quand Chloé a crié, quand sa p’tite tête a cogné, la la la la la…[…] Chloé, ma moitié, ce matin s’en est allée. »

l) Les eaux amoureuses meurtrières :

C’est bien dans le sens de crise narcissique androgynique – et non de cruauté délibérée – que doivent être interprétés, à mon avis, les nombreux ébats aquatiques amoureux homosexuels qui finissent en crime passionnel. En effet, très souvent dans les fictions, l’un des deux amants homosexuels assassine l’autre en le noyant : cf. le film « My Summer Of Love » (2004) de Pawel Pawlikovsky, le film « Freude » (2001) de Jan Krüger, le film « Casualty » (1999) d’Andy Abrahams Wilson, le film « Juste un peu de réconfort » (2004) d’Armand Lameloise, le film « Du même sang » (2004) d’Arnault Labaronne, le film « Matador » (1986) de Pedro Almodóvar, le film « Shower » (2012) de Christian K. Norvalls (avec les douches collectives d’une piscine, qui deviennent le théâtre d’un meurtre entre amants), etc.

« Je l’ai poussé. Il a plongé. Le fleuve Bou Regreg l’a accueilli, embrassé, trop aimé. J’entends, je vois encore ce moment. Le corps de Khalid qui rencontre l’eau du fleuve. Un mariage. » (Omar après avoir assassiné son amant Khalid, dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 167-168) ; « Fais-moi penser à te noyer la prochaine fois qu’on va à la piscine. » (Stéphane, un des héros homos, à son pote gay Nono, dans la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez) ; etc.

Par exemple, dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, on raconte que la lesbienne Valérie Seymour a noyé sa compagne Polinska dans une grotte bleue de Capri (p. 322). Dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi, Luc tente d’assassiner son amant Luc sous la douche (« Je vais te noyer ! »), tandis que ce dernier lui oppose une résistance désespérée (« Luc, arrête ! »). À la fin du film « My Summer Of Love » (2004) de Pawel Pawlikovsky, Mona tente de couler criminellement sa compagne Tamsin. Dans le film « Starcrossed » (2005) de James Burkhammer, Darren et son frère Connor, frères et amants secrets, finissent par se suicider dans une piscine, avec des menottes. Dans le film « The Talented Mister Ripley » (« Le Talentueux M. Ripley », 1999) d’Anthony Minghella, Tom, le héros homosexuel, est presque étranglé à mort par Dick, l’homme qu’il aime, sur un bateau.

Dans le film « Espacio 2 » (2001) de Lino Escalera, la scène de la douche, qui fait clairement fait référence à celle du film « Psychose » (1960) d’Alfred Hitchcock, traduit bien cette violence dans le couple homosexuel Roberto/Daniel : Roberto, qui se lave dans la salle de bain et qui n’a pas entendu son copain Daniel arriver derrière lui, sursaute en le voyant : « Tu m’as fait peur ! » Daniel lui répond : « J’aurais pu rentrer sous la douche… » Roberto l’interrompt : « …Avec un couteau ? » Daniel réplique sournoisement : « Non. Je t’aurais tué avec autre chose… » (… sous-entendu : « En te pénétrant avec mon sexe… »).

m) Eau viol !!! :

La noyade en question est plus symboliquement le viol, que littéralement une mort brutale et concrète par noyade. « Pour toi, j’ai perdu l’innocence, l’honneur, l’honorabilité. Je t’ai connue sur le trottoir, le corps ouvert de falbalas, là-bas, là-bas sur les ramblas. Au bord du fleuve, un soir d’été. » (Cachafaz à son amant Raulito, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Nuestras violas son los ríos / que van a dar al mar / que es el morir. » (cf. un extrait du poème lu par Copi-Traducteur dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, p. 123) ; « Tu seras le grill, je serai la viande. Je serai le port, tu seras le navire. » (Paul chantant dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) ; « Ils ont repêché un noyé ce matin. » (Henri dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie) ; etc.

En effet, dans les fictions homo-érotiques, le port ou la mer sont parfois les lieux du viol : cf. le film « L’Inconnu du lac » (2013) d’Alain Guiraudie, le film « Du même sang » (2004) d’Arnault Labaronne (avec le viol sur les quais), le film « Mala Educación » (« La mauvaise éducation », 2003) de Pedro Almodóvar (dans lequel la scène du viol pédophile se déroule juste à côté du ruisseau), le téléfilm « À cause d’un garçon » (2002) de Fabrice Cazeneuve (avec le viol social dans la piscine), le film « ¿ Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto ? » (« Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? », 1984) de Pedro Almodóvar (avec le viol sous la douche), le film « L’Homme que j’aime » (1997) de Stéphane Giusti (avec la réaction homophobe entre amants dans les vestiaires de la piscine), le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, etc.