Homosexuels psychorigides

NOTICE EXPLICATIVE :

Le fascisme homosexuel… ou la discordance entre la fin et les moyens

Les entendez-vous, ceux que la haine d’eux-mêmes a parfois transformé en agressifs révoltés ? Moi, oui. Je les vois même très clairement. Ils arrivent, les dictateurs homosexuels et le totalitarisme arc-en-ciel, trônant sur des chars peinturlurés en rose (mais des chars quand même !), sous la bannière de la démocratie égalitiste (mais, je vous le demande, quel fascisme, tout au long de l’Histoire humaine, ne s’est pas valu de la « nature », de l’« amour », de la « différence », de la « tolérance », de l’« égalité », du « progrès », de la « fête », des « discriminations », pour s’imposer avec une incroyable violence ?), se plaçant sincèrement en éternelles victimes d’une société qu’ils haïssent et qu’ils cherchent à détruire, assoiffés de vengeance d’un faux/vrai viol qu’ils auraient/ont subi, mais surtout qu’ils ne dénoncent pas en tant que tel.

Ces despotes d’opérette plumés sont-ils une réelle menace pour la société ? Je ne le crois pas. Des haut-parleurs ne font qu’amplifier un message qui ne vient pas d’eux. Ils sont d’abord et surtout une menace pour eux-mêmes (c’est bien là le drame de leur fausse révolution). Et ensuite, pas de quoi diaboliser le fameux « lobby gay » non plus. Ce ne sont que les désirs homosexuel et hétérosexuel actés qui constituent une menace pour l’Humanité ; pas les personnes homosexuelles en elles-mêmes. Leur existence n’est que le signe d’une dictature qui les dépasse et qu’elles alimenteront comme des moutons si et seulement si elles s’adonnent à leur désir homosexuel. La communauté homosexuelle, qu’on peut aisément qualifier actuellement de mini-dictature (quand bien même elle soit composée de membres très variés), n’est que le voyant rose d’un totalitarisme social beaucoup plus étendu et dangereux que lui : l’idéologie homophobe, angéliste, asexualisante, matérialiste, individualiste, athée, sentimentaliste, désincarnée, de la bisexualité universelle obligatoire.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Parodies de mômes », « Homosexuel homophobe », « Androgynie bouffon/tyran », « Douceur-poignard », « Tout », « Hitler gay », « Reine », « Se prendre pour Dieu », « Se prendre pour le diable », « « Je suis différent » », « Différences culturelles », « Promotion « canapédé » », « Faux révolutionnaires », « Patrons de l’audiovisuel », « Bourgeoise », « Entre-deux-guerres », « Violeur homosexuel », « Milieu homosexuel infernal », « Parricide la bonne soupe », « Liaisons dangereuses », à la partie « Misanthropie » du code « Solitude », à la partie « Laverie » du code « Innocence », et à la partie « Fantasme pour le uniformes et les militaires » du code « Défense du tyran », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

La métamorphose de la victime innocente en bourreau révolté

Pierre et Gilles

Quand les êtres humains n’arrivent pas à se retrouver sur un relatif pied d’égalité, ce qui arrive toujours un jour ou l’autre, chacun tient à l’égard des autres à la fois le rôle de bourreau et celui de victime. S’ils ne prennent pas conscience de ces deux masques qu’ils peuvent endosser du fait de leur liberté, et qu’ils choisissent de se vouloir éternellement victimes, ils ne se confesseront ni bourreaux ni finalement victimes, étant donné que leurs tendances de bourreaux leur interdiront d’élire pour destin une communion à celui de leurs victimes. C’est ce qui arrive à beaucoup de personnes homosexuelles, qui présentent les tyrans comme de gentils agneaux à prendre en pitié, et les victimes (qu’elles défendaient à l’origine) comme une impitoyable foule de monstres ricanants à ignorer/mépriser. Leur anti-conformisme de principe les amène à sacraliser ce qui est horrible, non parce qu’elles l’aiment vraiment, mais parce qu’elles s’imaginent que c’est diabolisé par les autres, donc désirable. La compassion homosexuelle pour le méchant, poussée à l’extrême, peut les conduire à la fascination des figures d’autorité qu’elles prétendent par ailleurs haïr. Dans leur adolescence, elles ont été très souvent éblouies par les leader de leur classe, ou bien par des grands hommes historiques (Louis XIV, Napoléon Bonaparte, Néron, Charles de Gaulle, etc.). Elles sont les premières à être profondément touchées par la blessure d’amour du mythique dictateur que tout le monde devrait éthiquement mépriser mais aussi saluer pour sa sincérité maladroite et blessée.

Comme les Hommes ne sont pas de la perfection dont elles avaient rêvée, elles préfèrent se rabattre sur celui qui est entier (quitte à ce que ce soit dans le mal !). Le mensonge sur la pureté est pour elles encore pire que la méchanceté affichée du tyran, qui, lui, a le mérite de jouer courageusement son rôle jusqu’au bout sans retourner sa veste. Elles vont donc très souvent vénérer/mépriser la trahison, en se montrant à elles-mêmes qu’elles peuvent héroïquement choisir pour modèle une personne qu’elles n’auraient (comme la « majorité ») a priori pas élu non plus, parce qu’elles se persuadent qu’elles se doivent d’être ouvertes, infidèles et anti-conformistes, y compris avec elles-mêmes ! Ainsi, à propos des nazis trahis en 1944 pendant la Libération par le peuple français qui avait auparavant collaboré avec eux, Jean Genet écrit en 1947 dans Pompes funèbres : « Ils ne furent pas seulement haïs mais vomis. Je les aime. » (cf. l’article « Physique de Genet » de Philippe Sollers dans le Magazine littéraire, n°313, septembre 1993, p. 41)

Si les personnes homosexuelles sont tentées de soutenir le tyran et de s’y identifier, c’est bien parce qu’inconsciemment et en fantasmes, elles se reconnaissent dans les drames personnels qu’il a/aurait vécus (despotisme parental, solitude de cour d’école, non-reconnaissance des talents, profonde déception du monde, etc.). Elles savent très bien qu’avant de devenir ce qu’il est, il a été victime (à commencer de lui-même !). Malheureusement, elles gardent souvent une vision figée et révolue du dictateur quand il était encore beaucoup plus victime que bourreau, sans la connecter à ce qu’il est devenu par la suite : une version plus dommageable du bouc émissaire.

Généralement, le tyran incarne le mal qu’elles désirent mais qu’elles détestent assez pour ne pas l’imiter : le louvoiement avec le totalitarisme ou le terrorisme ne restera qu’un jeu ironique « second degré ». Par exemple, dans le roman À la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust, le baron Charlus se fait passer pour un espion allemand souhaitant passionnément la victoire de l’Allemagne, plus pour provoquer le chauvinisme ambiant que par conviction personnelle. Mais le problème, c’est que beaucoup de personnes homosexuelles ne maîtrisent pas autant leur jeu auto-parodique qu’elles le souhaiteraient, car elles ont pris le tyran en sincérité et en esthétique. C’est la raison pour laquelle elles vont parfois défendre concrètement les tyrans modernes. « Redevenir gendarme, chasser le voleur, consoler la victime. Subitement, je voudrais pratiquer l’abus de pouvoir par personne ayant autorité. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 44)

Le soutien mutuel entre homosexualité et dictature n’est pas toujours qu’une mise en scène sortie des cerveaux soucieux de cultiver l’amalgame entre homosexualité et monstruosité. Parfois, elle a été réalité. Comme le signale très justement Reinaldo Arenas, écrivain cubain incarcéré en tant qu’« homosexuel » dans les prisons de Fidel Castro, s’il y a bien une chose qui a développé la répression sexuelle à Cuba, ce fut précisément la libération homosexuelle : « Je crois franchement que les camps de concentration homosexuels et les policiers déguisés en jeunes hommes obséquieux pour débusquer et arrêter les homosexuels ne contribuèrent qu’à un développement de l’activité homosexuelle. » (Reinaldo Arenas, Antes Que Anochezca (1992), pp. 132-133)

L’amour entre le monarque et son mignon efféminé est historiquement connu (Edward II et Piers Gaveston, Louis XIII et son favori Charles Albert de Luynes, Hitler et Ernst Röhm ou bien Arno Breker, Napoléon Bonaparte et sa « Tante Urlurette » Cambacérès grâce à qui l’homosexualité ne fut jamais condamnée par le Code Civil, Pétain et sa « Guestapette » Abel Bonnar, Nelson Mandela et son chauffeur Cecil Williams, Louis II de Bavière et son mignon Ludwig, Staline et le frêle Arménien Mikoyan, etc.). Les tyrans qui ont le plus persécuté la communauté gay étaient particulièrement entourés de personnes homosexuelles. Dans le cercle politique proche de Fidel Castro, par exemple, Reinaldo Arenas atteste qu’il y a eu de nombreux hommes homosexuels (Armando Valladares, Alfredo Guevara, etc.). Rien que si nous regardons le gouvernement de Tony Blair en 1998, nous pouvions compter sur seize ministres quatre hommes homosexuels (Chris Smith, Ron Davies, Nick Brown, et Peter Mendelson), ce qui n’est pas une petite moyenne ! Beaucoup de personnes homosexuelles font partie de l’entourage proche des puissants. Fréquemment, homosexualité et Jet Set ne font qu’un. « Nous sommes un peu comme le Dom Juan de Molière : nous avons développé une morale progressiste, mais nous, nous sommes toujours du côté des maîtres. » (Patrice Chéreau cité dans l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, p. 109)

Beaucoup de personnes homosexuelles connaissent mieux que quiconque les mécanismes des systèmes dictatoriaux. Le seul problème, c’est qu’au lieu de les dénoncer, elles les adorent. Elles sont ces enfants des « démocraties » actuelles, qui, par manque de combats, cautionnent des systèmes répressifs qu’elles vomissent et pourtant attendent. « L’homo democraticus entretient vis-à-vis du despotisme un rapport ambigu : il l’exècre mais regrette aussi sa disparition. À la limite, il semblerait presque inconsolable de ne pas être opprimé : alors, faute d’ennemis réels, il s’en forge des imaginaires ; il se délecte à l’idée qu’il vit peut-être vraiment sous une dictature, que le fascisme va lui tomber du ciel, perspective qui le remplit de crainte autant que d’espoir. » (Pascal Bruckner, La Tentation de l’innocence (1995), p. 135) Tout ce qui fait le décorum à paillettes dissimulant l’horreur du totalitarisme les époustoufle, les captive et les désarme. Par exemple, elles soutiennent artistiquement le kitsch, l’art totalitaire par excellence. Certaines se sont concrètement agenouillées devant les beaux soldats allemands, ce paquet cadeau doré de la dictature nazie – nombreux sont les intellectuels et les artistes homosexuels à avoir rempli les rangs des collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale –, et expriment parfois leur amour-répulsion pour le régime nazi, à la fois dans l’humour camp, mais aussi très sérieusement : « Je ne peux pas m’empêcher d’avoir pour Hitler une admiration pleine d’angoisse, de peur et de stupeur » déclarera André Gide dans son journal au 20 août 1940. Par exemple, au générique de son film « Passion » (1964), Yasuzo Masumara écrit le mot passion à côté d’une énorme croix gammée rouge : difficile d’être plus clair…

Dès que la corrélation entre homosexualité et totalitarisme est faite, cela provoque généralement un tollé dans la communauté homosexuelle. « Problème sociologique : pourquoi tant de pédérastes chez les collaborateurs ? » s’interroge Jean Guéhenno (cf. l’article « Écrivains et collaboration » d’Emmanuel Pierrat, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 123). Certains intellectuels évacuent presque systématiquement le lien de coïncidence par le rejet pourtant justifié du lien de causalité. « Il est évident qu’il y avait des homosexuels parmi les nazis ou, inversement, des nazis parmi les homosexuels, mais cela ne signifie rien en soi. L’idée d’un lien intrinsèque entre adhésion au nazisme et orientation homosexuelle est si paradoxale… » (cf. l’article « Nazisme » de Michel Celse, op. cit., pp. 334-338) Ils s’imaginent qu’ils fuient l’extrémisme d’où ils viennent, en choisissant celui qui lui est opposé. En réalité, ils passent souvent d’un fondamentalisme à un autre, de l’extrême droite à l’extrême gauche. Nous ne serons pas étonnés de lire André Gide écrire dans Morceaux choisis (1921) que « les extrêmes le touchent ».

Il y a quelque chose d’incompréhensible dans le soutien homosexuel au totalitarisme, une attitude de défense/déni comparable à celle du personnage de Molina dans le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) face au film nazi « Destino », ou au refus de Manuel Puig de prendre connaissance du contenu du livre de Susan Sontag sur le camp (« C’est comme si j’en avais peur, ou peur de prendre conscience de certaines choses dont j’ai seulement l’intuition, ou peur de ne pas être d’accord et de sentir qu’elle tripote des choses que j’aime. », Manuel Puig à Emir Rodríguez Monegal, « El Folletín Rescatado, Entrevista A Manuel Puig » (1972), dans la Revista De La Universidad de México, vol. XXVII, n°2, octobre 1975, pp. 25-35) : une curieuse fascination qui refuse de se rendre intelligible. Cette attraction homosexuelle vers la dictature suit majoritairement une logique esthétique et intentionnelle plus qu’une dialectique d’amour et de Réalité. Vous connaissez sûrement la fameuse citation de Pascal : « Qui veut faire l’ange fait la bête ». Quand les personnes homosexuelles ne prennent pas conscience de la nature totalitaire et idolâtre de leur désir homosexuel, parce qu’elles confondent l’humilité avec l’humiliation, la Vérité avec la sincérité, ou bien l’autorité avec l’autoritarisme, il arrive qu’elles cherchent à imiter en actes l’image du tyran qu’en intentions elles prétendent sincèrement combattre. Ainsi, une minorité d’entre elles peut passer insensiblement de la douceur à la violence, autrement dit de « pédale douce » à « pédale dure », comme l’a filmé Gabriel Aghion.

Les Dictateurs homosexuels : César, Néron, Hitler, Mao, Fidel, Staline, Oussama, and Cie

Au départ, on donnerait le bon Dieu sans confession à ces crèmes d’Hommes ultra-sensibles homosexuels qu’un rien ne semble ébranler. Et voilà qu’au bout d’un moment, en vivant avec eux, nous les voyons parfois se transformer en petits despotes insupportables. Ceci est illustré dans l’iconographie homo-érotique par la présence des personnages homosexuels psychorigides, exerçant quelquefois le métier d’architecte, détestant ce qui n’est pas carré, rangé, propre ou absolument pur. Certaines personnes homosexuelles deviennent ces « dames de fer » que décrit Yongyooth Thongkonthun, qui nous font bien rire sur le moment alors qu’elles devraient plutôt nous inquiéter sur la durée. Marguerite Duras n’avait pas tort de dire qu’elle voyait « dans l’apparente douceur de l’homosexualité une provocation à la violence » (Marguerite Duras citée dans l’article « Marguerite Duras » de Louis-Georges Tin, sur le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin., p. 137). Il n’est pas anodin d’observer au théâtre qu’une des astuces pour incarner au plus près un rôle de délicieux méchant est de cultiver une préciosité masculine, donc une homosexualité. Iconographiquement, l’homme-paon caressant, le versant masculin de la femme-paon – personnage de cabaret très présent dans la fantasmagorie homosexuelle – symbolise parfois le dictateur. Sur scène et au cinéma, les artistes homosexuels interprètent souvent des rôles de dictateurs ou de méchants crapuleux. Les dictateurs à l’écran sont à maintes reprises montrés comme homosexuels.

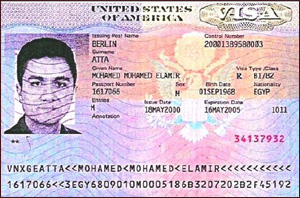

Ces images rejoignent une certaine réalité fantasmée. Souvent dans l’histoire humaine, le dictateur et la personne homosexuelle ont fusionné concrètement. Par exemple, dans les années 1930, le régime nazi est touché de plein fouet par la découverte d’un foyer important de personnes homosexuelles au sein des Sections d’Assaut (Hitler en fait exécuter cent cinquante le 30 juin 1934 pendant la Nuit des Longs Couteaux) : leur représentant le plus connu est Ernst Röhm. Même si de fameux dictateurs ont persécuté les personnes homosexuelles, ils étaient contre toute attente eux-mêmes homosexuels. « En contradiction avec ses propres pratiques, Mao Zedong ordonna la persécution des homosexuels et instaura la peine de mort pour sodomie. » (Michel Larivière, Dictionnaire des homosexuels et bisexuels célèbres (1997), p. 236) Ceux qui ont vécu les camps de concentration sont formels : beaucoup de leurs tortionnaires nazis étaient homosexuels (Aimé Spitz cité dans l’essai Les Oubliés de la mémoire (2002) de Jean Le Bitoux, p. 93). Le goût de Benito Mussolini pour l’Antiquité et sa fascination des beaux athlètes (pensez au Stadio dei Marmi qu’il a fait construire pour le dixième anniversaire de la Marche sur Rome) ou bien d’Hitler pour les beaux sportifs ne font aucun doute. « Toute la mystique hitlérienne était fondée sur l’homosexualité. » (idem, p. 194 ; voir également l’article « Hitler était-il homosexuel ? » dans la revue VSD, du 17 au 23 octobre 2002, pp. 63-65) Lothar Machtan a consacré un ouvrage entier à l’homosexualité d’Hitler dans sa biographie La Face cachée d’Adolf Hitler (2001). Cette thèse déchaîne bien évidemment les foudres de la communauté homosexuelle actuelle (cf. l’édito « Hitler et les talibans » de Thomas Doustaly, dans la revue Têtu, n°60, novembre 2001). À quoi bon montrer qu’Hitler était homosexuel ?, s’indigne-t-elle. Cela ne rajoute rien à l’horreur du personnage, et de surcroît, ne fait que charger inutilement la barque des personnes homosexuelles et convaincre l’opinion publique que l’homosexualité produit des dictatures et des monstres. On peut difficilement soutenir une telle affirmation. À mon sens, il importe peu que l’hypothèse soulevée par le livre de Lothar Machtan soit avérée ou non, puisque, même s’il est fort probable qu’Hitler a été une personne homosexuelle refoulée (quand on lit en intégralité la longue biographie en deux tomes (1999) rédigée par l’historien Ian Kershaw – un ouvrage complètement neutre sur la question de l’homosexualité du « Führer » –, il ne fait aucun doute en effet que la vie d’Hitler comporte de nombreuses coïncidences de l’homosexualité relevées dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels), il est impossible d’assurer qu’il était l’incarnation humaine de « l’homosexuel » ou de « la personne homosexuelle » étant donné que ces deux personnages sont au mieux des mythes, au pire des réalités fantasmées que personne n’arrivera jamais à devenir complètement. C’est précisément le refus de la probabilité qu’Hitler ait pu être homosexuel, non pas parce qu’il était entièrement homosexuel mais simplement du fait de son humanité, qui est inhumain et homophobe. Comme le souligne très finement Gerald Messadié dans sa préface de la biographie La Face cachée d’Adolf Hitler (2002) de Lothar Machtan, « ce menteur dissimulait non pas un vice, mais ce qu’il était contraint de tenir pour un vice : son homosexualité. D’où son inhumanité » (pp. 7-8). Messadié soutient l’idée selon laquelle le rapport idolâtre d’attraction-haine concernant le désir homosexuel, c’est cela qui est inhumain et monstrueux, et non l’homosexualité en elle-même. Reconnaître les tendances homosexuelles d’Hitler, c’est finalement rendre l’homosexualité beaucoup plus humaine et moins monstrueuse que de la nier dans l’angélisme et la diabolisation d’un être humain historiquement figé au rang de « non-personne ». L’anti-fascisme homosexuel est une autre forme de négation du désir homosexuel. Il conduit tout autant à la dérive totalitaire et homophobe que le despotisme montré en tant que tel dans les manuels d’Histoire.

Le lobby gay :

la dictature Rainbow souriante

Qu’en est-il aujourd’hui de la communauté homosexuelle et de cette fusion entre dictature et homosexualité ? Ne concerne-t-elle que les fascismes du passé ? Bien évidemment que non, puisque le désir homosexuel, lui, ne change pas, et est indéfectiblement attiré par le viol, la violence, et le totalitarisme.

Si pendant des siècles les personnes homosexuelles rasaient les murs ou bien habitaient secrètement les palaces, maintenant, elles s’exposent de plus en plus au grand public, et se s’organisent sous forme d’un lobby conquérant, motivé, fier de ce qu’il est, soucieux de tourner la page à un passé diabolisé. Ce n’est qu’après avoir posé les bases d’une dictature communautaire minoritaire que le ghetto gay cherche à s’étendre mondialement, d’une part pour extérioriser ses embarrassants problèmes internes, et d’autre part pour assurer sa survie. Certaines personnes homosexuelles tentent de créer une nouvelle dictature, d’autant plus invisible et violente qu’elle s’affiche comme une anti-dictature.

La minorité « culturelle » homosexuelle actuelle offre une version peu ou prou similaire des anciens totalitarismes du début du XXe siècle. L’Histoire humaine nous montre que de tout temps il n’y a pas eu une seule dictature qui ne se soit pas revendiquée de la démocratie, du progrès, de la justice, de la liberté, et de l’amour, pour asseoir son redoutable humanisme. Les fascismes traditionnels des années 1920-1940 se caractérisaient idéologiquement par le paternalisme, le nationalisme, la négation du pluralisme social, le militarisme, le culte de l’unité et de l’autorité, l’interventionnisme dans la vie privée des individus, le conservatisme religieux, une politique économique d’inspiration corporatiste, etc. Mais chez les terrorismes contemporains (dont la communauté homosexuelle fait souvent partie), nous identifions exactement l’arsenal des anciens fascismes, cette fois remplacé par sa caricature inversée : le matriarcat, la toute-puissance de ceux qui s’étiquettent victimes, le culte du divertissement et de la jouissance orgasmique, l’individualisme infantilisant, l’égalitarisme uniformisant, la « contre-culture » (Michel Foucault, Dits et écrits I (2001), p. 1250) assénant comme poncifs le relativisme culturel et l’acceptation des différences (celles-ci seront généralement niées), le néo-paganisme, l’internationalisation anti-patriotique, la célébration d’un Homme nouveau (« l’homosexuel » dans le cas de la communauté homosexuelle) reposant sur la diabolisation d’un autre Homme nouveau présenté comme préhistorique (« l’hétérosexuel » ou « l’homophobe »), le remplacement des traditions par des mythologies historicistes archaïsantes, l’apolitisme encourageant le développement des extrêmes et « la tyrannie d’une majorité de minorités » (Michel Schneider, Big Mother, Psychopathologie de la vie politique (2002), p. 290), l’anti-totalitarisme moralisant (celui-ci est « le fondement de la censure d’aujourd’hui », comme l’a souligné avec pertinence Élisabeth Lévy dans son essai Les Maîtres Censeurs (2002), p. 19), le rejet systématique du personnalisme politique et du capitalisme libéral pour prescrire un capitalisme permissif et hédoniste fondé sur la libre concurrence et la compétition à outrance (avec à la tête de ce nouveau système « anti-hiérarchique » un roi/reine bourgeois invisible – l’androgyne – que les masses cherchent à imiter collectivement et à détruire symboliquement pour le rendre réel).

Afin de s’imposer, les fondamentalismes actuels font de principes humanistes tout à fait défendables quand ils sont vraiment mis en application (le respect des autres, l’acceptation des différences, la défense des victimes, le partage, la tolérance, le partage égalitaire, etc.) des mots d’ordre qui dictent le Bien et le mal, et qui permettent à ceux qui s’annoncent sous des hospices apparemment démocratiques de se ranger dans le camp qu’ils auront imposé comme « bon » pour se venger d’ennemis imaginaires diabolisés, et se transformer en petits despotes. Par exemple, à force de vouloir à tout prix, pour reprendre les termes de Bertrand Delanoë, « marteler que la diversité est une source inépuisable d’enrichissement collectif » (cf. la préface du Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2002) de Didier Éribon, p. 7), la communauté homosexuelle en oublie parfois que seuls le respect et la douceur et peuvent laisser aux différences reconnues leur espace d’expression et d’existence. L’accueil des différences, la promotion de la diversité : très bien. Mais à une condition : que soient respectées ces deux notions fondamentales de la Réalité qui lui sont concomitantes : l’unité et l’identité. Sinon, la défense totalitaire des différences nous entraîne vers l’uniformité, paradoxalement au nom de la lutte contre l’uniformel par la vénération poétique de différences abstraites. Nous ne reconnaissons rien et n’unissons rien si nous ne dissocions pas. Par l’emploi du terme flou d’« égalité » (mot absolutisé par les militants homosexuels qui nous parlent souvent d’« égalité totale », « absolue », « pleine »), on remarque une confusion récurrente et dangereuses entre la notion d’« égalité de droits » (légitime à demander, comme nous l’apprennent les Droits de l’Homme) et celle d’« égalité des identités » (illégitime puisque nous sommes chacun et chacune uniques, différents, et n’avons pas les mêmes besoins). C’est ce qui explique que Xavier Lacroix définisse à juste raison l’argument de l’égalité, devenu la marotte du militantisme homosexuel actuel, comme un « rouleau compresseur », un disque uniformisant et diabolisant la légitime hiérarchisation induite par nos préférences et nos distinctes réalités/besoins.

Il est clair que depuis un certain temps, les membres de la communauté homosexuelle n’arrivent pas la fleur au fusil, même si en apparence, ils annoncent les couleurs. Dans l’emblème choisi par les personnes homosexuelles pour les représenter – le fameux Rainbow Flag (le drapeau arc-en-ciel) –, nous retrouvons l’idée de fascisme, avec la décomposition colorée du spectre de la lumière blanche (rappelons que le mot fascisme provient du romain fascio qui signifie « faisceau »). Plus ça va, et plus nous percevons au loin des bruits des bottes et les roulements de tambour de leurs petits soldats de bois : les armées cinématographiques ou musicales « gay » se multiplient dans les fictions homo-érotiques. Leurs chants deviennent de plus en plus belliqueux (« Allons, allons, gays enfants de la patrie, le jour de gloire est bientôt arrivé… », cf. le slogan inscrit sur la pochette de la série de courts-métrages « Courts mais gays » tome 8, 2004) et leurs discours se radicalisent. « Uraniens de tous les pays, unissez-vous ! » (cf. le documentaire-fiction « Race d’Ep » (1978) de Lionel Soukaz et Guy Hocquenghem) Nous les entendons nous prévenir qu’« il faut se méfier des minorités silencieuses » comme la leur (Karin Bernfeld, Apologie de la passivité (1999), p. 30). Même si les militants homosexuels assurent dans un premier temps que leur démarche se situe bien « loin d’une quelconque volonté subversive et révolutionnaire » (cf. l’article « San Francisco » de Cyril Royer, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2002) de Didier Éribon, p. 418), à d’autres moments, ils parlent le plus sérieusement du monde de l’extraordinaire horizon civilisationnel dont ils seraient les dignes représentants : « On voit les immenses possibilités qui s’offrent à nous et nous emportent bien loin des recherches menées en biologie sur le clonage et autres technologies de la reproduction. Nous sommes à un tournant de l’histoire. Depuis la découverte de la pilule et la maîtrise de la fécondité par les femmes elles-mêmes, plusieurs choix s’offrent à nous. Le développement des techniques reproductrices, et leurs insolubles conflits éthiques (comment refuser le ‘progrès’ ?), mais aussi la possibilité de donner d’autres buts à la sexualité que la reproduction. Aujourd’hui, ce n’est plus la survie des sociétés qui est en jeu, mais celle de la planète. Il va falloir réorienter la libido autrement, vers un nouveau rapport à la nature, aux animaux, à l’environnement. Après le matriarcat il y eut le patriarcat. Et après le patriarcat, qu’est-ce qu’il y aura ? Une nouvelle civilisation que nous pouvons déjà pressentir à travers les motivations de nos désirs profonds. » (Marie-Jo Bonnet, Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? (2004), p. 129) Dans leur discours, ils passent en deux temps trois mouvements de la victimisation à la menace expansionniste mégalomaniaque, comme l’illustrent ces propos d’un étudiant français de Sciences Po : « C’est bien de dire ‘Oui, il y en a partout’. Maintenant, on va vous montrer qu’en effet y’en a partout. Et que ces homos parfois qui vous font tant peur, ils arrivent sur le marché du travail et pas n’importe lequel. Et que c’qu’on nous a pas donné, on va peut-être le prendre. Donc s’il s’agit d’avoir un p’tit peu peur pour certains, pourquoi pas ? En tout cas, on arrive, ouais. » (Alex, un témoin homosexuel, dans l’émission Zone interdite, sur la chaîne française M6, en mai 2000) Même si c’est d’abord par l’image que se manifeste le terrorisme, l’objectif de certains est de créer une force politique intimidante dont les personnes transsexuelles seraient les « redoutables » porte-drapeaux : « Ce qu’il faut maintenant, c’est réussir à effrayer à nouveau les gens. Ils se sont habitués aux drags. C’est la seule chose qui m’inquiète. Il faut trouver de nouveaux trucs. » (John Waters dans le documentaire « God Save The Queens », à la Nuit gay de Canal +, le 23 juin 1995)

Conjointement à la demande d’indifférence mutuelle et à la consolidation souterraine, viennent l’exigence de l’ouverture internationale de la communauté homosexuelle et une évangélisation musclée. Les réunions associatives de ses adhérents s’achèvent souvent par des conclusions dignes des grands meeting politiques du Parti Communiste : « Courage mes frères ! La lutte continue ! » (cf. le slogan venant clore le débat sur l’homoparentalité organisé au barLe Cargo d’Angers en 2002) Le lexique du combat y est omniprésent. Des mots d’ordre concis font figure de programme politique. Par exemple, dans le premier numéro de la revue Têtu (juillet 1995), la consigne de l’édito est plus que claire : « Soyez têtus ! » L’appel à l’action s’accompagne de l’idée de dette patriotique : « Maintenant que nous avons fait notre travail et lancé Têtu, à vous de confirmer que la communauté gay et lesbienne existe. » L’identité homosexuelle regarderait tout le monde. Mieux : elle serait tout le monde ! La communauté homosexuelle prend appui sur la fameuse légende qui stipule qu’il y aurait forcément dans tout groupement humain au moins 10% de personnes homosexuelles, pour justifier son prosélytisme mondial. « Il ne faut pas libérer l’homosexuel ; il faut libérer l’homosexuel qu’il y a en chacun ! » (cf. le slogan du groupe Eros en Argentine, dans les années 1970) Elle insiste sur l’urgence de l’action, par exemple dans les milieux scolaires, en se rendant déjà coupable de non-assistance à personnes en danger si elle ne fait pas ce que lui ordonnent ses larmes intérieures. « Ne pas aider les jeunes gays et lesbiennes à accepter leur homosexualité, c’est les livrer à l’homophobie de leurs copains, à l’angoisse d’être différents, voire à la tentation du suicide… C’est surtout manquer gravement à l’éducation affective et sexuelle des adultes de demain. Il y a urgence : les récents actes homophobes nous le rappellent. » (cf. l’article « L’Homosexualité à l’école : Faut-il en parler ? », dans la revue DJ Actu, avril 2004, n°109, p. 3) Il est déjà trop tard pour agir (il aurait fallu prendre « les homos » au berceau…), donc à présent, il s’agit de limiter la casse… et de faire vite ! « Action = Vie » comme dirait Act-Up. Certains militants gay font de leur cas une généralité, de l’exception un exemple, une priorité politique nationale, mais paradoxalement dans une perspective non-universelle, individualiste. C’est là toute la contradiction/l’hypocrisie de leur combat. Le fait de se persuader d’être homos les pousse à en voir partout, ce qui explique qu’ils ne peuvent que penser leur combat pour l’acceptation de l’homosexualité comme juste et majoritaire, même si intellectuellement, ils restent attachés à l’idée de minorité vivant en autarcie en dessous et surtout au-dessus des autres.

À l’extérieur, ils mènent donc une politique expansionniste à travers diverses actions militantes. Rien qu’en France, ils investissent tous les terrains sociaux imaginables : scolaire, associatif, sexuel, économique, religieux, ethnique, professionnel, universitaire, etc. Il faut le reconnaître : la communauté homosexuelle est une franc-maçonnerie comme une autre, avec ses ramifications. Elle possède ses propres librairies, entreprises, musées, villes, quartiers, rassemblements, Jeux Olympiques, etc. Que ce phénomène de lobbying à l’américaine s’explique par une oppression sociale ou un instinct de survie ne change rien à cet état de fait : le sentiment d’exclusion conduit n’importe quel groupe à des unions créant des réseaux de pouvoir. À tous les « paranos » qui les soupçonnent de fomenter un coup d’État mondial, certaines personnes homosexuelles répondent en pouffant nerveusement de rire que le « lobby gay » n’existe pas. Mais, comme au bout d’un certain moment, elles ne peuvent pas nier qu’il y a bien une activité associative homosexuelle relativement importante, elles finissent parfois par avouer à demi-mots que le lobby homosexuel existe très certainement, mais tout de suite après, elles embrayent sur la justification de sa présence par de jolis principes démocratiques et la victimisation, en soutenant qu’il ne dépassera jamais en importance et en cruauté le « lobby non-homosexuel » et qu’il procède d’un processus logique de résistance. « Évidemment, il existe un lobby gay, comme il existe un lobby franc-maçon ! Il est normal qu’une minorité qui a été opprimée s’entraide et se serre les coudes ! » (Pierre Bergé dans l’article « Y a-t-il une culture gay ? », sur la revue TÉLÉRAMA, n°2893, le 22 juin 2005, p. 18) La maxime tacite pour justifier l’établissement d’une force politique gay est donc que la fin (= rendre justice aux victimes que seraient les personnes homosexuelles) justifie les moyens. À partir de là, les membres actifs des commandos homosexuels ne considèrent pas les méthodes expéditives qu’ils mettent en place (zap, dying, interruption de messes, opérations « coup de poing » dans les lieux publics, entartages, outing, Marche des Fiertés, interventions en milieu scolaire, etc.) comme des atteintes à la liberté d’autrui puisqu’elles seraient nées des intentions les plus pures.

Face à ses ennemis, la communauté homosexuelle sait parfois se montrer plus subtile et souriante pour s’imposer. Elle pratique une forme démocratique du totalitarisme : la simulation émotionnelle du sacrifice solidaire. Toute bonne croisade se justifie par le prétexte de la libération des victimes, mais aussi des bourreaux, « dominés eux-mêmes par leur domination » (cf. l’article « Hétérosexisme » de Louis-Georges Tin, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003), p. 210). Même si certaines personnes homosexuelles pensent qu’elles détestent « les hétéros », elles ont quand même la prétention d’être plus charitables qu’eux : elles ne désirent pas les écraser complètement comme eux les ont/auraient jadis soi-disant écrasées, histoire de bien leur montrer que rien n’égalera leur inhumanité. En fin de compte, leur élan vers les personnes dites « hétérosexuelles » n’équivaut pas à un geste de pardon, mais plutôt à un accueil condescendant. Elles les utilisent souvent à des fins pédagogiques et publicitaires. Par exemple, elles aiment montrer des modèles de personnes « homophobes » repentantes faisant leur mea culpa larmoyant devant les caméras en se frappant la poitrine pour toutes les injustices qu’elles leur ont/auraient infligées. Dans certains films, nous assistons à de véritables mises en scène de l’apprentissage : ce sont les personnages homosexuels, en bons maîtres, qui donnent une leçon d’humanité au pseudo « hétérosexuel » aveugle qui recouvre miraculeusement la vue : nous en trouvons une belle illustration avec la scène d’écoute de Maria Callas dans le film « Philadelphia » (1993) de Jonathan Demme. Les militants homosexuels, loin de dénigrer leurs opposants réactionnaires, s’émeuvent à les utiliser pour la propagande, à les convertir. Par exemple, l’article de Libération composé des lettres d’insultes envoyées à Noël Mamère après le mariage de Bègles (cf. l’article « Homophobes en toutes lettres » de Blandine Grosjean, dans le journal Libération, le 22 juin 2004) finit par la remarque attendrissante et insipide d’une mamie de 83 ans (« La démocratie, c’est de ne pas condamner et ne pas s’occuper de la vie privée des gens quand ils ne font de mal à personne. ») … comme pour prouver aux « vieux cons hétérosexuels » qui la lisent qu’il existe parfois des exceptions de « vieux cons » dont ils peuvent exceptionnellement faire partie (s’ils restent sages et obéissants, bien sûr !).

Certes, parler de dictature en ce qui concerne la communauté homosexuelle peut paraître excessif, voire paranoïaque, quand dans la réalité, les personnes homosexuelles sont loin de faire numériquement l’unanimité dans les sociétés où elles vivent. Mais ne nous y trompons pas. Un désir totalitaire de domination peut exister à l’état de fantasme, avec ou sans réalisme, et donc tout à fait émaner d’une minorité, surtout celle qui a actuellement une influence non négligeable dans le monde des symboles sociaux, et donc des désirs collectifs à échelle nationale et internationale. À mon avis, il convient d’ouvrir l’œil sans catastrophisme, de surveiller que la minorité culturelle homosexuelle reste dans des sentiers démocratiques, et de ne pas baisser nos exigences concernant les personnes homosexuelles, non pas parce qu’elles seraient potentiellement dangereuses en elles-mêmes, mais parce qu’elles méritent ces exigences du fait de notre commune humanité, et de leur liberté.

Faut-il avoir peur du Gay Power ?

Tout au long de mes écrits sur les liens non-causaux entre désir homosexuel et viol, j’ai essayé de montrer en quoi beaucoup de personnes homosexuelles, en cherchant à tout prix à être innocentées d’un crime qu’elles ont/auraient subi, sont devenues parfois bourreaux des autres et surtout d’elles-mêmes. Comme l’affirme à juste raison Frédéric Martel dans son essai Le Rose et le Noir (1996), « la dictature de la majorité n’est pas plus enviable que la dictature des minorités. » (p. 713) En apparence, elles ne sont donc pas du tout à plaindre par rapport à des Hommes plus désemparés qu’elles, matériellement du moins. Cependant, je crois qu’elles font partie d’une nouvelle catégorie de personnes violées, non moins importante que les vrais miséreux ou les laissés-pour-compte audiovisuels, puisqu’elle se compose de victimes qui ignorent qu’elles le sont à force d’espérer se substituer aux autres. Elles sont pauvres de la « pauvreté d’Occident » dont parle Mère Teresa, celle qui se subit en se choisissant, et qui concerne le manque de désir du Désir. Elles ont apparemment tout pour elles, mais il leur manque l’essentiel : le manque et l’acceptation de celui-ci. C’est pourquoi elles sont définies à juste titre par Gian-Luigi Simonetti comme des « martyres à la fois symboliques et réels » (cf. l’article « Pier Paolo Pasolini » de Gian-Luigi Simonetti, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 307). Elles ne maîtrisent pas leur identification à la victime et au bourreau cinématographiques, et actualisent parfois imparfaitement sur elles-mêmes ces deux personnages, de manière souvent inconsciente et violente. Leur entreprise de destruction est dirigée essentiellement vers elles-mêmes. Voilà le drame. « Cet isolement, c’est une sauvagerie, rien d’autre. Oui, une barbarie. Mais inoffensive. À la fin, ça ne détruira que moi. Ce qui m’attend, c’est de me consumer, de m’annuler. » (Leo, l’un des personnages homos du roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 66) Si elles ont vengé leur sexe en ordonnant l’assassinat – symbolique et parfois réel – de l’homme (dans le cas des femmes lesbiennes), ou de la femme (pour les hommes gays), le prix de la rébellion sociale par la transgression sexuelle qu’elles ont malgré tout désirée est souvent l’isolement. C’est une réalité déplaisante à voir : beaucoup de personnes homosexuelles relativement âgées se retrouvent finalement toutes seules, sans enfants, sans compagnon de vie, parfois après des années de bons et loyaux services pour la cause gay. Elles préfèrent ne pas se retourner sur leur passé par peur d’éprouver le vertige existentiel qui les a menacées depuis les premiers jours de la découverte de leur liberté. À travers leurs mots, elles expriment souvent un cri semblable à la plainte de Molina dans le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) de Manuel Puig, celle de l’enfant qui en elles ne demande qu’à naître : « Et ma vie, quand est-ce qu’elle commencera ? Quand est-ce que ce sera mon tour d’avoir quelque chose à moi ? » (p. 239)

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) Le père militaire :

Avant de se durcir et de choisir la voie du despotisme, le héros homosexuel montre des antécédents familiaux qui semblent l’avoir prédestiné. Il est en effet fréquent de voir que son père ou/et sa mère se sont comportés en tyrans, ou bien ont exercé le métier de militaire. On trouve la figure du père tyrannique dans le roman Adrienne Mesurat (1927) de Julien Green, le film « Le Cercle des poètes disparus » (1989) de Peter Weir, le roman Dream Boy (1995) de Jim Grimsley, le film « Postcards From America » (1994) de Steve McLean, le film « Dorian Blues » (2005) de Tennyson Bardwell, le film « Une Famille allemande » (2004) d’Oskar Roehler, le film « Footing » (2012) de Damien Gault (le père de Marco est un gendarme à la retraite), la pièce The Importance To Being Earnest (L’importance d’être Constant, 1895) d’Oscar Wilde (avec le père de Jack qui est lieutenant-colonel), etc. « Comme mon père, j’ai horreur d’avoir tort. Mais comme cela n’arrive jamais, je suis finalement très sociable. » (Jarry dans son one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman) ; « C’était un militaire, un homme dur. » (Joe en parlant de son père, dans la comédie musicale Angels In America (2008) de Tony Kushner) ; « Mon père voulait que je devienne militaire de carrière. » (Damien, le travesti M to F, dans la pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine) ; etc.

Par exemple, dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau, le père de Chance est militaire : ses enfants l’appellent même « chef ». Dans le film « Le Jupon rouge » (1986) de Geneviève Lefebvre, Manuela est traitée de « fille de fasciste ». Dans la pièce très autobiographique Mi Vida Después (2011) de Lola Arias, le père de l’héroïne lesbienne, Vanina, est policier militaire, et a participé au régime de la junte militaire de 1976-1983 en Argentine. Dans le film « Catilina ou le venin de l’amour » (2012) d’Orest Romero, Catalina, fils d’un ancien militaire propriétaire d’un supermarché, décide de se faire passer pour son père pour conquérir Marcus, un jeune garçon qui vient d’être embauché. Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Lefteris Christopoulos, le père de Dany (le héros homosexuel) et de son frère Ody serait un homme politique d’extrême droite. Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, le beau Vincent raconte que la première fois qu’il a couché homosexuellement, c’était dans un coin reculé d’une plage, à l’âge de 15 ans, avec un homme de 20 ans, Sébastien, qui s’est fait sauter la cervelle un an après avec l’arme de service de son père qui était gendarme. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, le Père 2 (homosexuel) de Gatal (homo lui aussi) écoute de la musique militaire (fanfares) bien fort dans l’appartement… et ordonne à son fils de devenir dur comme lui : « Tu vas me faire le plaisir de t’endurcir, mon fils ! » Dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel, Stéphane, le père de Nathan, est un CRS. Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Monsieur Groff, le proviseur du lycée de Moordale, est le père d’Adam, l’un des héros homosexuel : il est très froid avec son fils, ne lui témoigne aucune affection, et lui rappelle sans cesse l’ordre : « Tu connais les règles. » (c.f. épisode 1 de la saison 1).

b) Le comportement de vieux gars tyrannique et inflexible :

Film « The Colonel’s Outing » de Jacqui Stanford

Le manque d’amour et de tendresse parentale peut avoir des retombées sur le caractère du héros homosexuel, qui pour le coup devient un « vieux garçon » irascible, qui ne supporte pas de se plier à d’autres désirs que les siens : cf. le film « Oublier Chéyenne » (2004) de Valérie Minetto (avec le personnage de Chéyenne), le film « Une Affaire de goût » (1999) de Bernard Rapp (avec le personnage de Frédéric), le film « Rien sur Robert » (1998) de Pascal Bonitzer (avec Michel Piccoli en écrivain misanthrope et caractériel), le film « Personne n’est parfait(e) » (1999) de Joel Schumacher (avec le personnage de Walt Koontz), le film « Jan-Ken-Senso » (1971) de Shuji Terayama, le film « Menmaniacs » (1995) de Jochen Hick, le film « Crush, le Club des Frustrées » (2001) de John McKay, le film « Au secours, j’ai 30 ans ! » (2004) de Marie-Anne Chazel (avec l’homo vieux gars), le film « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ! » (1982) de Coline Serreau, le film « Swimming Pool » (2002) de François Ozon (avec la rigide romancière Sarah Morton), le film « Dirty Talk » (2012) de Jeff Sumner (avec Nathan, le prof d’anglais secrètement homo et plutôt conservateur), la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco (avec Édouard, le héros gay, homme politique de droite, refoulant son homosexualité et montré comme guindé), le film « Indian Palace » (2011) de John Madden (avec Graham, le magistrat rigide et homosexuel), etc.

Lui ou bien son entourage le décrit comme un garçon manquant de souplesse, transi de peurs et de complexes : « Ça fait des années qu’on parle : il est psychorigide. » (Manu par rapport à Philippe, dans le film « Comme les autres » (2008) de Vincent Garenq) ; « J’suis insomniaque, psychorigide, maniaque. » (l’un des personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Ta belle-fille est d’extrême droite ? Sois pédé ! » (cf. un couplet de la chanson « Sois pédé » de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Pierre est un vieux garçon, homosexuel. » (Lili dans la pièce Le Clan des joyeux désespérés (2011) de Karine de Mo) ; « Nous, les fiottes, aussi aigres que des griottes, aussi raides que des balais de chiottes… » (les quatre personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Elle [Gabrielle] sait que de tout temps, on l’a considérée comme une femme dure, autoritaire, inflexible et, bien que parfois il lui soit arrivé d’en souffrir, elle en retire aujourd’hui le délicieux bénéfice d’avoir su protéger ses sentiments. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 14) ; « D’ailleurs, je suis facho. » (Suzanne, l’héroïne lesbienne du roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 345) ; « J’ai des acouphènes en avion. » (Jean-Paul, le pédé bourgeois du film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier) ; « La musique ethnique… une de tes spécialités… comme la musique militaire. » (Michael parlant à son pote Emory, homo comme lui, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « J’ai jamais vu un mec qui avait l’air aussi propre sur lui et qui était autant bordélique. » (Polly parlant de son meilleur ami gay Simon, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 13) ; « Claude ne sait exister que dans la colère. » (Mike par rapport à Claude, son amie lesbienne, op. cit., p. 107) ; « Tu es absolument paranoïaque. » (Michael, le héros homosexuel s’adressant à son coloc gay Harold, un vieux gars précieux, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Efficacité allemande typique » (Jane se moquant de la maniaquerie de Petra son amante, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 91) ; etc.

Par exemple, dans la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez, Norbert, le compagnon de Victor, est un vieux gars, ultra-organisé, ingénieur en poêles à frire, coincé, ordonné, ne voulant jamais sortir, regardant Thalassa chaque vendredi soir. Dans le film « Como Esquecer ? » (« Comment t’oublier ? », 2010) de Malu de Martino, Julia, l’héroïne lesbienne, décrit son meilleur ami homo Hugo, comme « un tyran » ; elle-même apparaît aux yeux de ses proches comme une femme inflexible, « tendue », intello. Dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, on dit de Jason, l’un des deux héros homosexuels, qu’il est un « petit tyran » (p. 461) : « Dans son obsession du contrôle il avait besoin de prévoir l’imprévisible jusque dans ses moindres détails. » (p. 377) D’ailleurs, Colette, l’héroïne qui lui fait office de grand-mère, l’encourage à être plus flexible, car visiblement, il a du mal à (se) faire confiance : « De la superficialité, bon sang de bonsoir ! De la souplesse ! » (p. 462) Dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, tous les personnages sont intraitables, orgueilleux (par force ou par faiblesse) : en particulier le personnage de Vincent Garbo, l’arrogance incarnée du séducteur froid (« Vincent Garbo se réserve jusqu’au bout le droit d’écarter les gêneurs. », p. 18), ainsi le personnage d’Emmanuel Montier, vieux gars qui n’a toujours pas « baisé à trente-trois ans » (p. 151), qui a « la manie du rangement des désordonnés profonds » (p. 152). Dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone, Christophe, le « copain d’un soir » du héros homo, a voté Le Pen en 2002. Dans le film « Minuit à Paris » (2011) de Woody Allen, les artistes lesbiennes Gertrude Stein, Djuna Barnes…) sont présentées comme des femmes à poigne, capables d’être désagréables. Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, Georges est officier ministériel, notaire, obéissant aux règles et aux protocoles. Dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki, Stella est taxée de « gouine coincée » par Thor. Dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum, le mathématicien homosexuel Alan Turing est un homme inhumain, autoritaire, asocial, se mettant tout le monde à dos : « Plus insupportable que ce type, ça n’existe pas. » (le flic s’adressant à l’inspecteur de police à propos de Turing) Dans la pièce Les Faux British (2015) d’Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, Thomas, le héros homosexuel, est décrit comme invivable : « Quel insupportable bonhomme ! » s’exclame Helmer.

Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, les deux membres du couple homo, Franz et Léopold, se transforment l’un au contact de l’autre en despotes car ils n’osent pas s’avouer qu’ils n’ont rien à faire ensemble et qu’ils s’insatisfont : Franz a des troubles obsessionnels de femme au foyer (« Il y a encore quelque chose qui ne va pas !! » « Dois-je faire encore quelque chose ??? »), il tourne en rond dans l’appart, et ne sait pas comment contenter son amant Léopold ; quant à ce dernier, il manipule complètement son cercle libertin – composé d’Ana, de Véra et de Franz – et ne fait pas secret de sa rigidité : « Je suis toujours aussi épouvantablement nerveux. »

Dans le film « Noureev, le Corbeau blanc » (2019) de Ralph Fiennes, le danseur et chorégraphe homo Rudolf Noureev est montré comme un génie parce qu’inflexible, intraitable et maniaque. C’est un peu hallucinant. Par exemple, il fait une scène dans un restaurant de luxe spécialisé dans la gastronomie russe, parce qu’il refuse de manger de la viande avec de la sauce au poivre… : « Je déteste la sauce !!! ». Il pique une crise pour que son amie Clara Saint se plaigne auprès du restaurateur à sa place.

c) Esprit de conquête et orgueil :

Film « Avant la nuit » de Julian Schnabel

Le mal-être existentiel du héros homosexuel peut prendre chez lui la forme de l’orgueil offensif : « J’étais Marlon Brando. Un vieil homme qui avait de la classe et de la cruauté. Un vieil homme irrésistible, généreux, impitoyable, sanguinaire. » (Omar après avoir tué son amant Khalid, dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 168) ; « Ce costume n’a pas assez d’ampleur. Je voudrais une traîne de 2 mètres. Et une capeline avec une violette qui me couvre jusqu’aux chevilles. Je parlerai à l’intérieur dans un micro. Je serai trop intimidée. » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Quand je prends une décision, je suis pire que Napoléon. » (cf. la chanson « No Hay Marcha En Nueva York » du groupe Mecano) ; « J’aime soumettre. J’aime imposer. » (Simone dans la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer) ; « Je n’admets pas qu’on menace mes résolutions. » (cf. la chanson « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer) ; « J’aime pas quand on m’impose un truc. » (Pierre, le héros homosexuel de la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Je suis un homme hyper nerveux. » (la figure d’Anton Tchekhov, dans la pièce Anton, es-tu là ? (2012) de Jérôme Thibault) ; « Tu n’as pas le goût du pouvoir ? » (Horacio s’adressant à Silvano qui ne se laisse pas draguer par lui, dans la pièce La Vie est un tango (1979) de Copi) ; « Cocteau est décidément une brute, un saligaud ! » (Érik Satie dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou) ; « C’est Claude que je trouve minable. Elle ne sait exister que dans la colère. » (Mike, le narrateur homosexuel parlant de son amie lesbienne, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 107) ; etc.

Le héros homosexuel a tendance à tenir le discours de la conquête (en général la conquête par la voie de la séduction). C’est le cas par exemple dans la pièce Dialogue aux enfers (1864) de Maurice Joly, avec l’ambigu et diabolique Machiavel cherchant à convaincre Rousseau. C’est parfois le feu dévorant de son amour passionnel et possessif qui pousse le protagoniste à se braquer : cf. le film « Charlotte dite ‘Charlie’ » (2003) de Caroline Huppert (avec l’envahissante et rigide Charlotte), le film « Je te mangerais » (2007) de Sophie Laloy (avec Julie en proie aux griffes d’Emma, son oppressante colocataire), le film « Intrusion » (2007) d’Artemio Benki, le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki (avec Stella et la vénéneuse Lorelei), etc. Dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant » (« Les Larmes amères de Petra von Kant », 1971) de Rainer Werner Fassbinder, plus Petra prétend aimer Karin, plus elle entre dans la spirale du despotisme. Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, le pasteur Ralph, marié avec enfants, fait des prêches d’autant plus virulentes qu’il masque sa pratique homosexuelle privée. Dans le film « Avant la nuit » (2000) de Julian Schnabel, Johnny Depp joue deux rôles différents, celui de Bonbon le travesti M to F puis celui du lieutenant inflexible et homophobe. Dans la série House of Cards, Kevin Spacey, homosexuel, joue le président des États-Unis.

Photo Le Festin des Barbares de Rancinan

En amour comme en société, le protagoniste homosexuel prétend avoir tous les pouvoirs : « C’est bien le curieux de la nature humaine qui porte souvent plus d’intérêt à la conquête qu’à ce qui pourtant déjà existe, si beau, dans sa maison. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 70) ; « Malgré les bonheurs que Marie me donnait tous les jours, ce bel amour simple ne me suffisait déjà plus. Cette inclination que j’ai pour la conquête est sans doute le pire. Je me sens toujours amoureuse du plus difficile, de l’impossible même, et donc condamnée à n’être jamais comblée. » (idem, p. 204-205)

Par exemple, dans le roman Le Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, Suzanne, l’héroïne lesbienne, évoque « sa tendance à tout régenter » : « La seule différence entre maintenant et ma lointaine enfance, c’est que je domine plus subtilement. J’ai acquis du savoir-faire. » (p. 25)

Certains personnages homosexuels sont attirés par le terrorisme : cf. le film « Hantise » (1998) de Jan De Bont, film « Tu marcheras sur l’eau » (2005) d’Eytan Fox (avec les attentats contre les néo-Nazis), le film « Matador » (1985) de Pedro Almodóvar, le film « Tesis » (1996) d’Alejandro Amenábar, le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde (Dorian Gray, par sa beauté, inspire la « terreur » à Lord Henry), le one-woman-show Femmes de pouvoirs, pouvoirs de femmes (2013) d’Océane Rose-Marie, etc. « Je voulais une panique. Je voulais que ça flambe et que les gens aient vraiment peur. » (Julien Brévaille, le personnage homosexuel incendiaire du roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 136)

d) L’architecte :

Le personnage homosexuel est tellement soucieux de tout contrôler dans sa vie et ses amours qu’il exerce souvent le métier d’architecte : cf. le film « It’s My Party » (1996) de Randal Kleiser, le film « Le Tuteur » (1996) de Fabien Onteniente, le film « Un de trop » (2000) de Damon Santostefano, le film « Cat People » (« La Féline », 1942) de Jacques Tourneur, le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) de Manuel Puig, le film « Le Vent de la nuit » (1998) de Philippe Garrel, la pièce Le Roi Lune (2007) de Thierry Debroux, le film « Hammam » (1996) de Ferzan Ozpetek (avec le film Francesco), le film « Poséidon » (2005) de Wolfang Petersen, le film « Un Couple presque parfait » (2000) de John Schlesinger, le film « La Souris » (1997) de Gore Verbinski, le film « Clara Es El Precio » (1975) de Vicente Aranda (avec Juan, l’architecte homosexuel), le film « You Belong To Me » (2009) de Sam Zalutsky, le film « Les Biches » (1967) de Claude Chabrol (où le jeune architecte Paul est au centre de l’amour lesbien entre Why et Frédérique), le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford (Jim, le copain de George, était architecte), la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch (avec le personnage de Jean-Luc), la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta (où Luther, l’un des héros homos, est architecte), le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier (avec Kim, l’héroïne lesbienne, qui est présentatrice télé et anime une émission d’architecture Des Maisons et des Hommes), le film « Frauensee » (« À fleur d’eau », 2012) de Zoltan Paul (avec Kirsten, la maîtresse de Rosa, qui est une architecte de renom), le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann (avec Marie, l’héroïne lesbienne architecte), l’épisode 91 « Retour vers le futur : 1998-2018 » de Joséphine ange gardien (avec Ismaël, l’ange gardien gay), etc. « Si un architecte a bâti une maison et qu’elle s’écroule, entraînant la mort de celui qui l’habite, l’architecte sera mis à mort. » (Laura à son amante Sylvia, dans le roman Deux femmes (1975) de Harry Muslisch, p. 88) ; « J’adore l’ARCHITECTURE de la bibliothèque. » (Bosley dans le roman Le Musée des amours lointaines (2008) de Jean-Philippe Vest, p. 45) ; « Il est architecte. Il va faire l’architecte. » (Sara en parlant de son fils gay Malik aux tantes de ce dernier, dans le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia) ; « J’étais chez Marmeladi. […] Il m’a dit qu’avec le temps tu étudieras l’architecture. En tout cas, tu as des dons pour ce qui est décoratif. Tu as de la chance. » (Mirna à Ernestito, homosexuel, dans l’autobiographie Folies-Fantômes d’Alfredo Arias, p. 267) ; « À l’époque, je rêvais d’être architecte. » (Damien, le héros travesti M to F parlant de son enfance, dans le pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine) ; « Les architectes adorent le cinéma. » (la figure de Sergueï Eisenstein, homosexuel, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; « Smokrev revint fréquemment dans la boutique. Il achetait toujours quelque chose : un jour une collection de gravures sur l’architecture viennoise, le lendemain, une biographie des compositeurs d’opéras italiens, etc. » (Pawel Tarnowski, homosexuel continent, dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 299) ; « Restez, ordonna Smokrev avec une sévérité efféminée. » (idem, p. 481) ; « J’voulais faire une école d’archi… mais faut le bac pour ça. » (Victor, le héros homosexuel ado, qui finira à l’âge adulte par devenir architecte, dans le téléfilm Fiertés de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018) ; « En fait, je suis architecte. » (Tareq, le héros homosexuel syrien, dans le film « A Moment in the Reeds », « Entre les roseaux » (2019) de Mikko Makela) ; etc.

Par exemple, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, Ronit, l’héroïne lesbienne, cherche à provoquer des convives à un dîner, en leur annonçant abruptement son homosexualité par l’entremise d’un mensonge : elle fait croire qu’elle a « une amante architecte imaginaire » (p. 140) : « ‘En fait, je suis lesbienne. Je vis avec ma compagne à New York. Elle s’appelle Miriam. Elle est architecte.’ Ce n’est pas vrai. Ça n’a jamais été vrai. J’ai connu une Miriam, il y a longtemps, mais nous n’avons pas vécu ensemble. Quant à l’architecte, c’était une autre femme. » (p. 123)

Dans la pièce The Mousetrap (La Souricière, 1952) d’Agatha Christie (mise en scène en 2015 par Stan Risoch), Christopher Wren, le héros homosexuel hyperactif, est architecte et dit qu’il doit son nom au célèbre architecte du même nom. Ce jeune homme est présenté comme « un jeune architecte très prometter qui a conçu la Cathédrale de Saint Paul à Londres ». Pour la petite histoire, l’acteur qui joue l’architecte dans le film « Titanic » (1997) de James Cameron, Victor Garber, est gay. Dans le téléfilm nord-américain The Christmas House (Duel à Noël chez les Mitchell, 2022) de Rich Newey, Jake, le mari de Brandon, est architecte.

e) Maniaque de la propreté :

Major Weldon dans le film « Reflets dans un œil d’or » de John Huston

Par ailleurs, un certain nombre de personnages homosexuels se montrent hyper maniaques et obsédés par la propreté : cf. la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer (avec Simone, la maniaque du rangement), le film « La Ley Del Deseo » (« La Loi du désir », 1986) de Pedro Almodóvar (avec le personnage hypocondriaque et hygiéniste d’Antonio), le film « Reflection In A Goldeneye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston (avec l’inflexible major Weldon, homosexuel très refoulé, ventant les mérites d’un monde aseptisé), la pièce Attachez vos ceintures (2008) de David Buniak (avec le vendeur en prêt-à-porter), le film « Les Derniers Aventuriers » (1969) de Lewis Gilbert (avec les lesbiennes auto-stoppeuses agressives et obnubilées par la propreté), la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy (avec le couple homosexuel déguisé en femmes de ménage maniaques de la propreté, les « Blues Brosseuses » : « On nettoie tout, tout, tout. ») ; « Personne n’a une porte de vestiaire aussi nickel que toi, Romain ! » (Martial se moquant de Romain, le héros homosexuel, dans la B.D. Pressions & Impressions (2007) de Didier Eberlé, p. 11) ; « Il était conscient de cet arôme qu’il dégageait […], mais cela allait-il jusqu’à la hantise, jusqu’à la propreté maniaque ? » (Jean-Marc par rapport à son amant Michael, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 223) ; « C’est un cauchemar, la ligne 13… Et puis l’odeur… C’est une horreur. » (Samuel Laroque dans le one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « Sylvia présenta bientôt les symptômes d’une manie de nettoyage. » (Laura à propos de son amante Sylvia, dans le roman Deux femmes (1975) de Harry Muslisch, p. 121) ; « J’aime être propre : avant et après. […] La douche, c’était le grand moment. » (Eloy, le prostitué homosexuel, un fou des douches, et racontant ses habitudes en amour, dans le film « Esos Dos » (2012) de Javier de la Torre) ; etc.

Par exemple, dans le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier, Jean-Paul, le prototype du pédé nouveau riche bobo, pro-humanitaire en théorie mais pas du tout en pratique, refuse de quitter son petit confort bourgeois pour partir à l’étranger accompagner le couple lesbien dans sa démarche d’adoption : « T’as plongé dans cette eau dégueulasse ??? » Dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, Anamika, l’héroïne lesbienne, se bat pour que les femmes s’épilent sous les aisselles. Dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, lorsque le héros raconte son deuxième « plan cul », il dit qu’il est tombé sur un mec qui lui a fait prendre une douche avant de faire l’amour parce que « c’était plus hygiénique », et qui l’a fait languir pendant un long moment parce qu’il a lui aussi pris une douche interminable : il est tombé sur un véritable « Monsieur Hygiène ». Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., Jonathan est ultra-maniaque, veut toujours avoir une haleine fraîche, est très sensible aux odeurs : « Pourvu qu’il y ait pas d’odeur… » dit-il après avoir chié juste à côté de son copain. Dès le début de la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia, Bernard, le héros homosexuel, débarque sur scène avec son plumeau rose qu’il passe dans tout l’appartement. Dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti, Jacques, l’écrivain homosexuel quinquagénaire, évoque « son obsession pour le rangement, le ménage ». Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Frankie, le héros homosexuel, a du mal à se tenir droit, et à rester droit… si bien qu’il se croit atteint de vertiges et de signes physiques montrant qu’il est malade du Sida. Son hypocondrie le pousse à voir des risques de contagion partout. Il se scrute sans arrêt la peau dans le miroir pour y voir des taches. Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca, homosexuel, est très à cheval sur l’hygiène. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, l’un des héros bisexuels, est un maniaque de la propreté. Il fait d’ailleurs de régulières rencontres troublantes avec Rémi dans une laverie.

Dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, Rudolf, l’un des héros gays, autrichien, est un homme maniaque : il aspire méticuleusement la poussière sur chacun des livres de sa bibliothèque, vénère les principes (il parle de « son obsession des règles » et sort cette maxime : « L’ordre, c’est la beauté. »), se présente comme quelqu’un d’intransigeant (« Je suis très rigoureux et organisé. »). Ses amis homos Nicolas et Gabriel apprennent à faire avec : « C’est moi ou sa peine de cœur le rend encore plus psychorigide ? » demande Nicolas ; ce à quoi Gabriel lui répond « Il est un peu névrosé, c’est tout ».

Chez l’homosexuel fictionnel, la faute de goût ou de « savoir-vivre » peut être décisive dans le choix ou l’abandon de l’amant : « J’aime qu’elles sachent manger. […] Le test de la table sert à donner des indications sur la sensualité. » (Suzanne en parlant de ses amantes, dans le roman Le Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 237) ; « J’ai l’amour de la netteté et de la fraîcheur. Or, la vulgarité des hommes m’éloigne ainsi qu’un relent d’ail, et leur malpropreté me rebute à l’égal des bouffées d’égouts. » (Renée Vivien, La Dame à la Louve (1904), p. 24) ; « C’est pas que je sois obsessionnel mais chez moi, c’est ‘no concession’ sur la propreté ! » (Jarry dans son one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman)

f) Le militaire homosexuel :

Film « East West Palace Palais » de Zhang Yuan Zhang Yuen

Souvent, dans les fictions homo-érotiques, le militaire ou le flic est homosexualisé, présenté comme une grande tapette : cf. le film « New York City Inferno » (1978) de Jacques Scandelari (avec le flic voyeur en train de se rincer l’œil en observant les coïts homos dans les docks), le one-man-show Le Comte de Bouderbala (2014) de Sami Ameziane (avec le flic homo), le film « Cibrâil » (2010) de Tor Iben, la chanson « La Folle du régiment » de Michel Sardou, la pièce Les Z’héros de Branville (2009) de Jean-Christophe Moncys (avec l’amour entre les deux militaires, le colonel Crevard et le Vieux Con), la série Les Bleus, premiers pas dans la police (2006-2010) d’Alain Robillard (avec Kévin et Yann, les deux flics en couple), le film « Freier Fall » (« Free Fall », 2014) de Stéphane Lacant (avec le couple de CRS à l’allemande, Engel et Marc), le film « Hard » (1998) de John Huckert, le film « Túnel Russo » (2008) de Eduardo Cerveira, le roman At Swim, Two Boys (Deux garçons, la mer, 2001) de Jamie O’Neill (avec Kettle, le militaire homo efféminé), le film « Pauline » (2009) de Daphné Charbonneau (avec Pauline, l’héroïne lesbienne déguisée en soldat marin), la pièce L’Homosexuel et la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi (avec Garbenko et Pouchkine, les militaires à la sensibilité de jeune fille), le film « RTT » (2008) de Frédéric Berthe (avec les deux flics « homos » ; l’un finit par se prendre à son rôle), le film « L’Immeuble Yacoubian » (2006) de Marwan Hamed (avec le flic militaire homo), la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali (avec Frédérique policière lesbienne), le film « Mambo Italiano » (2003) d’Émile Gaudreault (avec Nino, le policier homosexuel), le film « Fiesta » (1995) de Pierre Boutron (avec le colonel Masagual, un officier franquiste pédéraste), le sketch du « Colonel » de Pierre Palmade, la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim (avec le lieutenant Kalashnikov), le roman La Nuit du décret (1981) de Michel del Castillo (avec le policier franquiste homo), le film « Haltéroflic » (1982) de Philippe Vallois (avec le personnage du flic homo), le film « Sergent » (1967) de John Flynn, le film « Magnum Force » (1973) de Ted Post (avec les quatre policiers fascistes), le film « Y’a plus de trou à percer » (1971) de J. Johnsone (avec le policier homo), le film « La Bidasse » (1982) d’Howard Zieff, le film « Colonel Redl » (1985) d’Istvan Szabo, le film « Spionage » (1955) de Franz Antel, le film « Les Hommes de sa Majesté » (2001) de Stefan Ruzowitzky (avec l’équipe travestie de soldats américains), le film « Operación Gonada » (2000) de Daniel F. Amselem (avec le militaire fasciste et homo), le roman Dix Petits Phoques (2003) de Jean-Paul Tapie (avec l’adjuvant Diaz, homosexuel homophobe), le film « La Perm » (1990) d’Eytan Fox (avec le lieutenant macho), le film « Un Chant d’amour » (1950) de Jean Genet (avec le flic homo), la pièce La Estupidez (2008) de Rafael Spregelburd (avec le couple des deux flics gay Wilcox et Zielinsky), le film « Nous étions un seul homme » (1978) de Philippe Vallois, le film « Caballeros Insomnes » (« Les Chevaliers insomniaques », 2012) de Stefan Butzmühlen et Cristina Diz (avec le jeune policier homosexuel, Juan), la chanson « Marcel » de Bobby Lapointe (dans laquelle « faire le coup du légionnaire » se réfère à la sodomie), la chanson « Mathématiques souterraines » d’Hubert-Félix Thiéfaine (avec la flic lesbienne), le film « Private Romeo » (« Soldat Roméo », 2011) d’Alan Brown (Huit cadets sont livrés à eux-mêmes dans un camp d’entraînement militaire), la série In Traitement (2008) de Rodrigo Garcia (avec Alex, le policier militaire gay), le roman Une Histoire d’amour radioactive (2010) d’Antoine Chainas (avec les deux flics homos), le film postiche « Servir et protéger » dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz (avec les deux militaires Dany et Billy), le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee (avec Wilma, le flic travelo), le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs (avec les deux flics homos en uniforme, Ted et Roberto, qui vivent en couple), la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand (avec l’adjuvant qui est un homme travesti, portant des talons hauts et du rouge à lèvres), etc.

Film « Honeypot » (2010) de Nghi Huynh

« Les deux chefs des armées russe et américaine [les amiraux Smutchenko et Smith], assez semblables entre eux, blonds, s’avancèrent se tenant par le bras. Deux interprètes du sexe féminin brunes les suivaient. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 113) ; « Jane se demanda s’il était homo. » (Jane, l’héroïne lesbienne face à un policier, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 151) ; « Je rêve d’être policier. » (Frank, le héros homosexuel, dans le film « Glückskinder », « Laissez faire les femmes ! » (1936) de Paul Martin) ; etc.

Par exemple, dans la comédie musicale Frankenstein Junior (2012) de Mel Brooks, Ziggy, l’homosexuel de service, est le bras droit du gendarme boiteux. Dans la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, deux flics, nommés Pastis et Pandrax (un duo de vigiles de la brigade du S.A.C. – Sécurit Alarme Cabinet) s’envoient en l’air dans des toilettes publiques : « Nos deux superflics s’embrassaient sur la bouche à la russe. » (p. 91) Dans le film « 30° Couleur » (2012) de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue, le flic au commissariat martiniquais se travestit. Dans le film « Un Héros très discret » (1995) de Jacques Audiard, le Capitaine plaque tout pour suivre un bel Américain : « Il s’appelle Marlon, il a 20 ans, il vient de Virginie, il est beau comme un char d’assaut. Il me fait découvrir le jazz et le charme violent des armées victorieuses. Ah, Albert, l’amour, l’amour ! » Dans le film « Pas si grave » (2002) de Bernard Rapp, Leo est troublé par le beau policier espagnol qui, le soir venant, se travestit dans un cabaret. Dans le roman La Conjuration des imbéciles (1981) de John Kennedy Toole, le premier homosexuel qu’Ignatius, le héros, voit dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans est marin : pour lui, c’est la preuve que tous les militaires sont des homos.

Le militaire gay est souvent une projection du héros homosexuel lui-même, qui lui attribue ses propres fantasmes de dictature et de luxure. On le voit très clairement dans le film « Je t’aime toi » (2004) d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky, quand Timofeï, le héros découvrant son homosexualité, s’imagine, pendant qu’il est en voiture, un agent de la circulation lui faire de l’œil. Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, Stella, l’une des deux héroïnes lesbiennes, traite le flic Tommy de « suceur de bites ». Dans le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin, sont filmées des soirées « Nuit de la Police » SM où tous les clients homos sont déguisés en flics, en Nazis ; et les flics se font traiter de « pédés » par les travestis (à raison parfois car certains se font passer pour des policiers sur les lieux de drague homo pour « tirer leur coup » incognito…). Dans son one-woman-show Wonderfolle Show (2012), Nathalie Rhéa, l’héroïne lesbienne, compare le flic qui l’arrête en bagnole à un viril chanteur des Village People. Dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, sur les lieux de drague homo, et notamment les gares, Jean, le héros homosexuel, fait semblant de « faire flic » pour se prostituer et détrousser ses amants de passe.

Bien des personnages homosexuels se voient dans la peau d’un militaire ou d’un policier (figure parfois allégorisée par une femme fatale incestueuse) : « La femme démente avec une tenue incroyable… c’est la police. » (cf. une réplique de la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand) ; « J’étais devenu flic pour retrouver ma mère. » (Steven, l’un des héros homos du film « I Love You Phillip Morris » (2009) de Glenne Ficarra et John Requa) ; « J’me serais très bien vu en militaire. » (Zaza Napoli dans la pièce La Cage aux folles (1973) de Jean Poiret) ; « Pédépolis : tout le monde est gay, même la police. » (l’un des personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Salut les gouines ! » (Anthony Kavanagh saluant deux femmes flics, dans son one-man-show Anthony Kavanagh fait son coming out, 2010) ; « Je veux devenir un playboy professionnel […] j’entrerai dans l’armée. […] Ce sera que pour fréquenter l’école militaire. Pour m’entraîner et avoir un corps magnifique. Je veux dire un corps rude et robuste comme le vôtre. » (Anamika, l’héroïne lesbienne, à Adit, le père de son meilleur ami, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 206) ; « J’m’en fous, j’suis goudou. » (la contractuelle dans « Very Bad Blagues » : Quand on prend une amende ») ; etc.

g) Le soldat-paon :

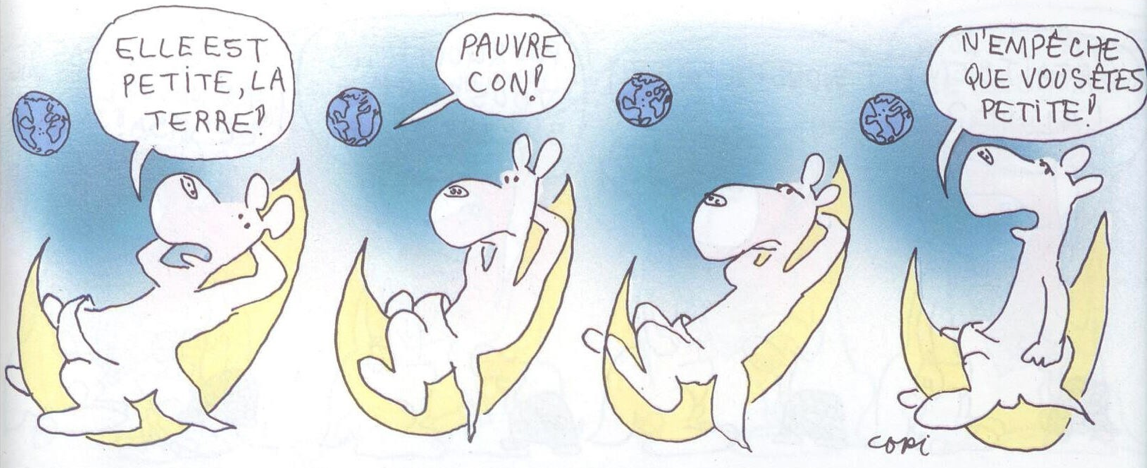

Le « Livre blanc » de Copi (Geraldas von Stroessner, ex-dictateur latino-américain)